- •Жуковский а.Т.

- •Содержание программы по дисциплине «Естествознание» раздел «Основы биологии. Ботаника»

- •Лекция 1 введение

- •1. Биология как наука: объекты, содержание, структура

- •2. Общие свойства и уровни организации живой материи

- •3. Возникновение и многообразие жизни на Земле

- •По мнению ученых, суммарное число видов на Земле (с учетом еще не открытых) достигает 5 – 35 млн., а по некоторым прогнозам даже 50 или 100 млн.

- •Лекция 2 клеточное строение организмов

- •1. Основные положения клеточной теории

- •2. Формы, размеры, химический состав клеток

- •3. Строение растительной клетки и некоторые ее свойства

- •4. Клеточный цикл. Деление клеток

- •Лекция 3 разнообразие жизни на земле. Вирусы и бактерии

- •1. Систематика как наука о разнообразии организмов

- •2. Общая характеристика вирусов и их значение в природе

- •3. Общая характеристика бактерий и их значение в природе

- •Лекция 4 разнообразие жизни на земле. Грибы, водоросли, лишайники

- •1. Общая характеристика грибов и их значение в природе

- •2. Общая характеристика водорослей и их значение в природе

- •3. Лишайники, как симбиотические организмы

- •Лекция 5 вегетативные органы растений. Строение и функции корня

- •1. Свойства и функции корня

- •2. Виды корней и корневых систем

- •3. Внешнее строение корня

- •4. Внутреннее (первичное и вторичное) строение корня

- •5. Основные видоизменения корня (метаморфозы)

- •Лекция 6 вегетативные органы растений побег. Строение и функции стебля

- •1. Побег как орган растения

- •2. Строение, функции и типы почек

- •3. Ветвление побега

- •4. Функции и типы стеблей

- •5. Анатомическая структура стебля

- •Лекция 7 лист: строение, функции и разнообразие. Метаморфозы побега

- •1. Лист как орган растений

- •2. Внешнее строение листьев

- •3. Разнообразие листьев и листорасположение

- •4. Внутреннее строение листьев

- •5. Старение листьев и листопад

- •6. Основные видоизменения (метаморфозы) побега.

- •Надземные побеги

- •Подземные побеги

- •7. Вегетативное размножение растений

- •Лекция 8 растения

- •1. Особенности растений

- •2. Общая характеристика споровых растений

- •3. Общая характеристика семенных растений

- •4. Отличительные особенности голосеменных и покрытосеменных

- •Литература

Лекция 5 вегетативные органы растений. Строение и функции корня

План:

1. Свойства и функции корня.

2. Виды корней и корневых систем.

3. Внешнее строение корня.

4. Внутреннее (первичное и вторичное) строение корня.

5. Основные видоизменения корня (метаморфозы).

Орган – часть многоклеточного организма, имеющая тканевое строение и выполняющая определенные функции. Выделяют вегетативные и репродуктивные органы. Вегетативные органы, представляющие вегетативное тело растения, выполняют основную функцию – обмен веществ с внешней средой. Репродуктивные органы обеспечивают размножение растений.

Генеративные органы растений – архегонии и антеридии. У покрытосеменных растений они редуцируются. Цветок – это репродуктивный орган, включающий в себя органы бесполого (спорангии) и полового (остатки архегония и антеридия) размножения.

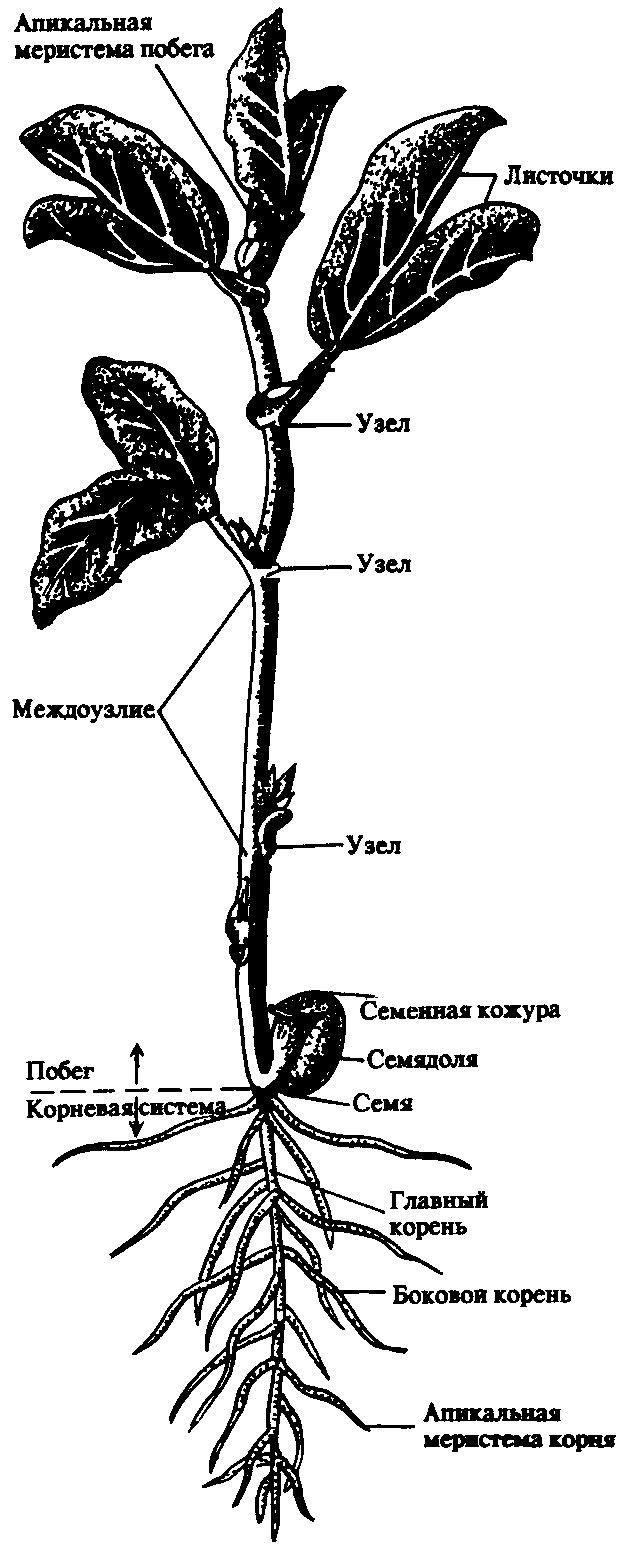

Основные вегетативные органы растений – листостебельный побег (обеспечивает фотосинтез) и корень (обеспечивает водоснабжение и минеральное питание) (рис. 5.1.).

1. Свойства и функции корня

Корень – один из основных вегетативных органов растения, в типичном случае выполняющий функцию водного и минерального питания.

Корень – осевой орган, которому характерны следующие свойства:

– цилиндрическая форма;

– радиальная симметрия;

– неограниченный верхушечный рост за счет деятельности апикальной меристемы;

– положительный геотропизм (рост в направлении вектора силы тяжести);

– отсутствие листьев и цветов;

– наличие в редких случаях эндогенных придаточных почек, из которых развиваются придаточные побеги;

– интенсивное ветвление и огромная внешняя поверхность, позволяющая более полно освоить почвенное пространство.

Рис. 5.1.

Строение

молодого растения конских бобов.

Корни, как и все другие органы, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

В растении корень выполняет следующие функции:

– питательная – поглощение из субстрата воды и растворенных в ней минеральных веществ;

– механическая – закрепление растения в субстрате (почве и др.);

– запасающая – в корнях многих растений откладываются запасные питательные вещества;

– синтез различных веществ (аминокислоты, алкалоиды, гормоны (гиббереллины, цитокинины) и др.), поступающих затем в другие органы растения;

– взаимодействует с корнями других растений (посредством выделения веществ – аллелопатия), вступает в мутуалистический симбиоз с грибами (микориза) и клубеньковыми бактериями (клубеньки на корнях бобовых и др.);

– является органом вегетативного размножения (благодаря придаточным почкам из которых вырастают побеги – корневые отпрыски, например, у розы, терна, сирени, осины, осота, малины и др.);

– иногда выполняет роль дыхательного органа (пневматохоры мангровых зарослей).

2. Виды корней и корневых систем

По происхождению выделяют три типа корней (рис. 5.1.; 5.2.):

– главный корень – первый корень семенного растения, развивающийся из зародышевого корешка. В почве занимает вертикальное положение и, как правило, толще остальных; у споровых растений (плаунов, хвощей и папоротников) его нет;

– придаточный корень – корень, берущий начало от других органов растения: стеблей (кукуруза, ива), листьев (бегония), корневищ (ландыш, осоки), клубней (картофель), луковиц (лук);

– боковой корень – ответвление главного или придаточного корней. Отличается слабо выраженным геотропизмом – растет горизонтально или косо вниз.

Совокупность всех корней одного растения, независимо от их происхождения и структуры называется корневой системой.

Чаще всего выделяют три типа корневых систем:

– система главного корня, или стержневая – корневая система с хорошо выраженным главным корнем, а также с его ответвлениями – боковыми корнями. Характерна для большинства голосеменных (ель, сосна) и древесных двудольных растений (береза, тополь, осина), многих трав (одуванчик, морковь). В некоторых случаях главный корень не разветвляется или ветвится мало – простой корень (морковь, ряска);

– система придаточных корней, или мочковатая – корневая система, представленная в основном придаточными корнями, а также боковыми. Такая система встречается у покрытосеменных однодольных растений (злаки, осоки, ситники) и некоторых двудольных (лютики);

– система главного и придаточных корней, или смешанная – корневая система, представленная как хорошо развитым главным, так и придаточными корнями, а также боковыми. Характерна некоторым двудольным растениям (подсолнечник, фасоль, земляника и др.).

В зависимости от того субстрата, в котором расположены корни и откуда они извлекают воду и питательные вещества, различают четыре экологических типа корней:

– подземные – целиком или хотя бы частично расположены в грунте (у 70% высших растений);

– водяные – всегда расположены в толще воды и никогда не достигают дна водоема (ряска, многокоренник, водокрас);

– воздушные – находятся в воздухе, поглощают атмосферную влагу. Например, у растений-эпифитов – обитателей влажных тропиков (орхидеи, монстера);

– гаустории – корни-присоски паразитических растений (повилика, омела), эпифитных лиан (плющ).

Некоторые растения корней вообще не имеют: мхи (вместо корней развиты ризоиды – экзогенные выросты покровной ткани; у сфагновых мхов и их нет), некоторые водные растения (папоротник сальвиния, вольфия бескорневая (самое маленькое цветковое растение на нашей планете), пузырчатка).