Музееведение

.pdf

Часть I. История музеев мира

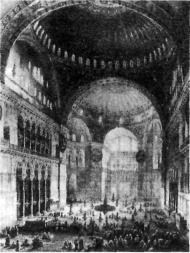

,'(..• Собор Святой Софии. Общий вид. VIв. Стамбул

Непрерывно растущее музейное собрание уже не умещалось в Фарфоровом павильоне, поэтому напротив него стало строиться новое здание, где в 1891 г. открылся для публики Археологический музей. Последующие два десятилетия его фонды постоянно обогащались ценными предметами из раскопок на месте прославленных древнегреческих городов — Дидимы, Милета, Приены, Эфеса, и в итоге было принято решение о разделе собрания. Археологическая часть осталась в прежнем помещении, а на основе художественных коллекций Управление мечетей создало в 1914 г. Исламский музей, разместившийся в имарете ансамбля мечети Сулеймание. После революции 1923 г. он был преобразован в Музей турецкого и исламского искусства, перешел в ведение министерства просвещения и открылся для публики в 1927 г. Ныне он размещается в бывшем дворце визиря Ибрагима-паши, памятнике архитектуры XVI в., и считается одним из лучших в мире собраний турецкого искусства. Особую ценность представляют ранние исламские рукописи, изделия из металла, глины, дерева и камня периода XIII —XIX вв., а также уникальная коллекция ковров и килимов.

Послереволюционные перемены повлекли за собой 260 существенные преобразования музейной сферы стра-

ныг и прежде всего, расширение музейной сети. В 1924 г. в связи с ликвидацией султаната резиденция османских правителей вместе со всем внутренним убранством превратилась в Музей дворца Тоикапы. Закон 1925 г., запретивший деятельность организаций дервишей, способствовал тому, что ценные предметы, находившиеся в их распоряжении, пополнили музейные собрания, а на основе некоторых дервишеских общин были созданы музеи.

Собор Святой |

Софии. Интерьер. |

Гравюра XIX в. |

•*• : |

Новую жизнь стали обретать и памятники христианского культового зодчества. В 1934 г. по решению Совета министров открылся музей в соборе Святой Софии (Айя-София). После завоевания Константинополя в 1453 г., этот шедевр византийской архитектурной мысли турки превратили в мечеть, исказив пристройками наружный облик и заштукатурив, а частично и уничтожив мозаики, богато украшавшие интерьер храма. Но и сегодня этот памятник поражает воображение грандиозностью замысла и виртуозностью его исполнения.

С началом республиканской эпохи музейное строительство перешагнуло границы Стамбула, охватив Бурсу, Манису, Измир, Анталью и другие города страны. Согласно распоряжению президента Ататюрка в 1925 г. в новой столице Турецкой республики — Анкаре — началось создание национального Этнографического музея, спустя три года принявшего первых посетителей. Тогда же стали вестись подготовительные работы по созданию Археологического музея, которо-

му в качестве экспозиционных помещений был выде- 261

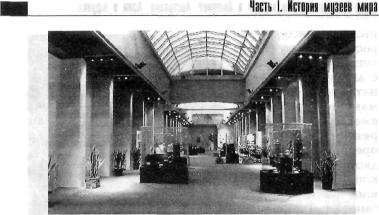

Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре

лен Большой крытый рынок, памятник архитектуры 1464 — 71 гг. После реорганизации 1967 г. музей получил новое название — Музей анатолийских цивилизаций, и ныне по праву считается одним из выдающихся музеев мира. В 1997 г. он стал обладателем премии «Лучший европейский музей года». Эту награду он получил, в частности, благодаря замечательному чувству стиля, поразительному умению при отборе экспонатов ограничиваться только наилучшими и наиболее значимыми предметами из обширного собрания, работе на археологических участках, связанных с музеем, и нежеланию снижать уровень показа ради увеличения количества посетителей.

Музеи Японии

Японию европейцы открыли для себя в 40-х гг. XVI в., но уже в конце столетия ее правители, обеспокоенные успехами христианских миссионеров и усилением позиций католической церкви, решили оградить страну от западного влияния и запретили въезд в нее иностранцам. Конец этой добровольной самоизоляции положили в 1854 г. США и европейские державы: отправив к берегам Японии военную эскадру, они силой вынудили ее открыть порты для иностранных кораблей.

Надо сказать, что самоизоляция Японии не носила абсолютного характера и не сопровождалась высоко- 262 мерным отрицанием всего иноземного. В период фор-

мального закрытия страны от западного мира сохранялись ее деловые связи с господствовавшими в юго-вос- точном регионе голландскими купцами. Благодаря этим контактам японцы имели возможность знакомиться с европейской культурой, техникой и наукой. Специальное объединение переводчиков, читая европейские книги, составляло обзоры по различным отраслям знаний. Таким образом, японцы никогда не считали для себя унизительным и постыдным заимствовать у других народов все то полезное, что можно использовать во благо собственной стране, и эта склонность к перениманию чужого позитивного опыта воспитывалась в них веками.

Особенно мощный поток заимствований хлынул в Японию в последней трети XIX в., когда в результате революционного переворота 1868 г. она вступила в эпоху радикальных преобразований, способствовавших ее переходу на капиталистический путь развития. Первой среди азиатских стран она стала в широких масштабах усваивать достижения европейской цивилизации, сознательно ориентируясь на западные модели при строительстве нового государства. Перенимался индустриально-технический опыт, перестраивалась правовая система, заимствовались европейские формы организации государства и общества, включая принципы конституционной монархии, демократической процедуры, гражданского общества. Сознательная ориентация на западные стандарты проводилась и в сфере науки, образования, просвещения. В 1870-е гг. в ряде городов появились университеты европейского образца, для чтения лекций в которых приглашались европейские специалисты; немало японской молодежи отправилось на учебу за границу. Государство стало активно проводить политику стимулирования научной деятельности.

Врусле этих радикальных преобразований лежат

ипричины, обусловившие появление первых японских музеев. В 1871 г. было принято решение о создании Токийского национального музея, который рассматривался в ту пору прежде всего как учреждение, призванное способствовать развитию отечественной промышленности. Его основу составили экспонаты,

возвратившиеся в столицу после закрытия Всемирной 263

парижской выставки 1867 r.f участие в которой стало для Японии дебютом. Когда в 1872 г. музей открылся для широкой публики, в его экспозиции демонстрировались также и материалы, собранные для предстоящего показа на Всемирной выставке в Вене.

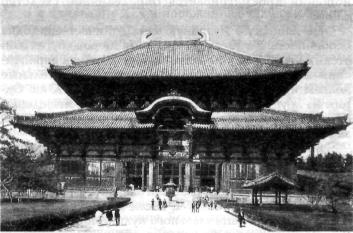

Кондо (Золотой зал). VII в. Монастырь Хорюдзи. Иара

Кардинальные изменения в судьбе музея произошли в 1880-е гг. Отказавшись от отделов промышленности, науки и образования, он сосредоточил все свои усилия исключительно на собирании и экспонировании японского национального искусства и родственного ему искусства народов Азии. Эту концептуальную установку он сохраняет и в наши дни, став самым крупным в мире хранилищем традиционного искусства Японии.

Почти одновременно с ним создавался Национальный научный музей, на первых порах ставивший перед собой задачу знакомить посетителей с достижениями европейской науки. Открывшись для публики в 1877 г, он имел сильный образовательный уклон и включал в свой состав не только естественно-науч- ные коллекции, приборы, образцы техники, но и учебные пособия. Ныне он входит в число крупнейших на- учно-технических музеев мира; в его экспозиции

264 представлены материалы как о традиционных япон-

Глава I Возникновение |

в Америке, Австралии, Азии и Африке.. |

ских ремеслах и технологии, так и о последних достижениях мировой науки и техники.

В конце XIX в. были основаны художественные музеи в древнейших японских столицах — Наре (1894) и Киото (1897). Изначально они создавались для хранения и показа храмовых сокровищ, но с годами смогли

Дайбуцудэн. Главный храм монастыря Тодайдзи. VIII в. Нара

составить и свои собственные обширные коллекции буддийской скульптуры, произведений живописи

и каллиграфии, изделий из металла и керамики, тка- |

|

ней, лаков. После второй мировой войны оба музея по- |

|

лучили статус национальных учреждений. |

|

Значительное место в японской музейной сети за- |

|

няли храмовые территории и сокровищницы. В 1940 г. |

|

широкая публика получила возможность любоваться |

|

шедеврами знаменитого храмового ансамбля Хорюд- |

|

зи, возведенного в VII столетии. Его Кондо, то есть |

|

главное здание, считается одним из самых древних |

|

в мире деревянных сооружений. В музей преврати- |

|

лась и прославленная сокровищница Сёсоин в монас- |

|

тыре Тодайдзи, возникшая в начале VIII в. История |

|

этого храмового ансамбля отмечена многочисленными |

|

разрушениями и перестройками, а его главный храм |

|

создавался как вместилище для гигантской статуи Буд- |

|

ды высотой в шестнадцать метров. -нп\г |

265 |

Огромный массив культурного достояния, не подвергшегося распылению, как это случилось с некоторыми дальневосточными странами, например, Китаем, дал Японии возможность создать немало художественных музеев с богатыми коллекциями традиционного и современного национального искусства. И в этом отношении просматривается определенное сходство с Европой.

Но японскую музейную сеть отличает еще одна особенность. В отличие от коллекционеров других азиатских стран, японцы живо интересовались европейским искусством и смогли составить внушительные коллекции живописи и скульптуры XIX —XX вв. Одним из крупнейших в стране хранилищ произведений европейских мастеров является Национальный музей западного искусства в Токио (1959).

Японский музейный мир развивался под сильным европейским влиянием, но в нем явственно ощущается присутствие и американских традиций. Первые публичные музеи в стране были созданы государством в просветительных целях, а также во имя сохранения

ипрославления национального культурного наследия. В этом отношении японская практика соответствует европейским представлениям, согласно которым учреждение музеев — одна из социальных функций государства. В то же время в истории японского музея прослеживается и американский опыт создания огромных коллекций частным капиталом и их последующее превращение в общедоступные учреждения. Благодаря успешному экономическому развитию страны после второй мировой войны японские магнаты смогли пополнить ряды крупнейших коллекционеров мира

исоставить богатые и утонченные собрания, многие из которых стали впоследствии публичными музеями.

'.••;.*£'г-1 *•*>•.>;/*;# \sfsti. |

*•• h - ••?!-;-.л*лдаг*«>в &&.• |

Музеи Китая

Китай всегда относился к иноземным заимствованиям настороженно и негативно. Европейская колониальная экспансия XVII —XVIII вв. почти не затронула его; вплоть до середины XIX в. он оставался территориально растущим независимым государством и нередко

20G использовал в отношениях с внешним миром высоко-

мерные и пренебрежительные интонации. Уже в начале XVIII в. китайские правители положили конец попыткам христианских миссионеров и европейских купцов активно осваивать территорию страны. Миссионеры были высланы, церкви закрыты, а в середине столетия прекратилась и торговля с европейцами, за исключением порта в Кантоне (Гуанчжоу).

Но в середине XIX в. поражение в так называемых «опиумных войнах» вынудило Китай заключить серию неравноправных договоров с европейскими государствами и открыть страну для иностранной торговли на льготных для Запада условиях. В ряде крупных китайских городов возникли кварталы для проживания иностранцев — сеттльменты, наделенные специальными привилегиями, в том числе и правом экстеррито-

риальности. |

|

|

Именно с носителями европейской культуры свя- |

|

|

зано появление |

в Китае музейных учреждений. |

|

В 1869 г. в Шанхае открылся музей, созданный фран- |

|

|

цузским католическим священником Пьером Эидом, |

|

|

а в 1872 г. стало экспонировать свои коллекции Севе- |

|

|

рокитайское отделение Британского Королевского |

|

|

восточного общества. Оба эти учреждения были рас- |

|

|

считаны прежде всего на западную публику и посеща- |

|

|

лись главным образом иностранцами. Первый музей, |

|

|

созданный усилиями и желанием самих китайцев, от- |

|

|

крылся только в |

1905 г. Это был Центр естественной |

|

истории в г. Наньтун (провинция Цзянсу), основанный |

|

|

Чжан Цзяном. |

|

|

В сентябре 1909 г. появилась директива, вменяв- |

|

|

шая в обязанность главам провинций принимать меры |

|

|

по выявлению и охране древностей, а также организо- |

|

|

вывать местные музеи для размещения редких и цен- |

|

|

ных предметов. Принятая по докладу министерства |

|

|

внутренних дел, она, несомненно, отражала обеспоко- |

|

|

енность китайских властей состоянием дел в области |

|

|

культурного наследия. Китайское искусство издавна |

|

|

пользовалось огромным спросом на художественном |

|

|

рынке Запада. Изделия из шелка, фарфор, лаки, про- |

|

|

изведения декоративно-прикладного искусства им- |

|

|

портировались Европой в весьма значительных коли- |

|

|

чествах, многие предметы специально производились |

2Б7 |

|

Китаем на экспорт. Но в конце XIX — начале XX века |

||

Часть .I Истерии музеев мирз

вывоз из страны произведений искусства и древностей начал принимать хищнический характер.

Однако все попытки остановить разграбление культурных ценностей особого успеха не имели, Ажиотажный спрос международных антикварных рынков на китайские древности и произведения искусства продолжал стимулировать активность дельцов и иностранных коллекционеров. Определенной преградой на пути расхищения культурного достояния страны могли стать художественные музеи, но первые попытки по их созданию были предприняты только после революции 1911 — 12 гг., которая свергла маньчжурскую династию и провозгласила Китай республикой.

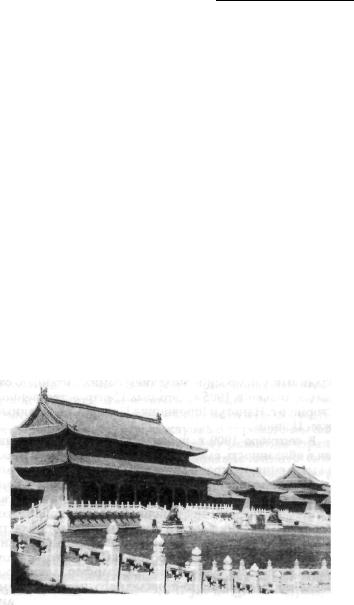

В октябре 1914 г. в нескольких залах южной части дворцового комплекса «Гугун» («Древние дворцы»), императорской резиденции, воздвигнутой еще в первой половине XV в., открылась Выставка древностей, на которой экспонировались национализированные художественные сокровища. Спустя четыре года часть дворцовых помещений занял Исторический музей, основанный Министерством просвещения в 1912 г. Остальная часть резиденции продолжала находиться в собственности императорской семьи вплоть до издания в 1924 г. декрета, обязывающего последних

прп |

Внутренний двор в Запретном городе и. ворота Тайхэмынь. |

Пекин. XVII в. Но переднем плане — «Река золотой воды» |

|

Сии |

и мраморные мосты с резными балюстрадами |

Глава 7. Возникновение музеев в Америке, Австралии, Азии и Африке.

ставителей маньчжурской династии покинуть дворцовые покои.

Осенью 1925 г. по решению республиканского правительства в бывшей императорской резиденции открылся музей Гугун.

Со временем в его состав вошла вся территория Императорского Дворца, или так называемого Запретного города, — главного ансамбля Пекина, окруженного десятиметровыми стенами и рвом с водой. Его общая площадь составляла 720 тыс. кв. м; здесь располагались жилые покои, приемные залы, театры, площади, сады и беседки.

Ныне Гугун — один из круп- |

|

||||

нейших историко-художествен- |

|

||||

ных музеев мира. Его дворцовый |

|

||||

ансамбль состоит из 89 построек; |

|

||||

в отдельных |

зданиях сохранена |

|

|||

обстановка, в которой жили им- |

|

||||

ператор |

и |

члены его |

семьи. |

|

|

В фондах музея хранятся древ- |

|

||||

нейшие изделия из цветной ке- |

Статуэтка |

||||

рамики эпохи неолита, изделия |

«Шоу Син — Божест- |

||||

художественных ремесел из яш- |

во долголетия». Жел- |

||||

тый тополь. Начало |

|||||

мы, нефрита и бронзы более |

|||||

XX в. Москва, Госу- |

|||||

поздних |

веков, фарфор, |

лаки, |

дарственный музей |

||

скульптура, произведения живо- |

Востока |

||||

писи и каллиграфии, документы |

|

||||

периода 1368-1912 гг. |

|

Wwi1 |

|||

В первые десятилетия республиканского правления музейная сеть Китая развивалась достаточно динамично, однако ее поступательное развитие нарушила война с Японией. К 1949 г., когда была провозглашена КНР, музейная сеть страны сократилась до 21 музея, то есть более чем в три раза. Новое коммунистическое правительство приняло ряд постановлений о запрете вывоза из страны культурных ценностей и о порядке их охраны. Правда, экономическое положение Китая не позволяло выделить объем фи-

нансирования, позволяющий решать эту проблему сои