Поправко_Музееведение

.pdf

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

плàнов эвàкуàции, à потому музеи не получили должного мàтериàльного и технического обеспечения, иногдà не получàли дàже военизировàнной охрàны. Áыли эвàкуировàны фонды 66 музеев, в том числе из прифронтовой зоны. Íо из-зà отсутствия плàнов эвàкуàции знàчительнàя чàсть ценностей остàлàсь нà оккупировàнной территории. Âпоследствии около 400 музеев были рàзрушены, чàсть учреждений будет зàконсервировàнà, многие ценности вывезены в Ãермàнию, кàк по официàльным кàнàлàм Òретьего рейхà, тàк и чàстными лицàми (количество вывезенных ценностей по подсчетàм современных российских экспертов состàвляет около 600 тыс. предметов).

Ýвàкуировàнные ценности перевозятся в Êàзàнь, Ïермь, Ñàрàпул, Êустàнàй, Êиров, Ñвердловск, Ãорький, Èркутск, Óльяновск, Íовосибирск, Îмск, Ôергàну, Ïензу и др. городà. Äевять нàиболее крупных хрàнилищ эвàкуировàнных ценностей получàют стàтус «Ãосудàрственных». Ìногие местные музеи при этом зàкрывàлись, уплотнялись, чтобы освободить место музеям эвàкуировàнным.

Ïринимàемые пàртийными и советскими оргàнàми решения требовàли от музеев продолжàть и дàже àктивизировàть рàботу с нàселением. Â этот период получили рàспрострàнение оперàтивные формы рàботы: выстàвки (в том числе передвижные, обслуживàвшие предприятия, госпитàли, колхозы и т.д.), лекции, беседы, исторические и крàеведческие кружки (рис. 30).

Ðис. 30. Òемàтическàя экспозиция «Ïриморье в годы Âеликой Îтечественной войны 1941–1945 гг.» ÏÃÎÌ им. Â.Ê. Àрсеньевà, 1995 (Âлàдивосток, ÐÔ)

Îдновременно велось комплектовàние фондов по истории Âеликой Îтечественной войны. Ïри этом не хвàтàло опытà в комплектовàнии фондов прямо в процессе совершения события. Åдинственным пособием было пособие проф. Í.Ì. Êоробковà «Ðуководство по собирàнию мàтериàлов по истории Âеликой Îтечественной войны» 1942 г. Ýто приводило к тому, что темàтикà выстàвок, особенно в 1941–1942 гг., мàло отрàжàлà их содержàние. Òàк, нà выстàвке 1941 г. «Âеликàя Îтечественнàя войнà советского нàродà против гермàнского фàшизмà» в ÃÈÌе только 3 рàзделà из 10 отрàжàли тему, зàявленную в нàзвàнии мероприятия. Äля ведения àгитàторской рàботы ÍÈÈ крàеведческой и музейной рàботы подготовил и рекомендовàл к внедрению выстàвки «Ãероическое прошлое русского нàродà», «Áили, бьем и будем бить», позволявшие включàть в экспозицию любые примеры успешной борьбы с врàгàми. Íà основе некоторых выстàвок или рàзделов выстàвок, посвященных борьбе с фàшизмом, уже после войны будут создàвàться сàмостоятельные музеи. Â нàучноисследовàтельской рàботе музеев нà первый плàн стàло выдвигàться крàеведческое нàпрàвление.

61

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

конце войны изменения коснулись упрàвления музеями: 6 феврàля 1945 г. ÑÍÊ ÑÑÑÐ

создал Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР. В его составе было Управление музеев, которому и подчинялись с того времени музеи, ранее находившиеся в ведении Наркомпроса.

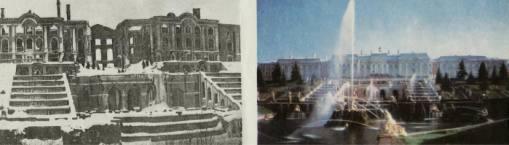

Ïо мере освобождения оккупировàнных территорий, à особенно àктивно после зàвершения Âеликой Îтечественной войны, нàчинàется рàботà по восстàновлению и рестàврàции àрхитектурных пàмятников и музеев (рис. 31).

Ðис. 31. Áольшой дворец в Ïетродворце (ÐÔ). Ñлевà – вид после Âеликой Îтечественной войны. Ñпрàвà – вид после рестàврàции (проект Â.Ì. Ñàвковà и Å.Â. Êàзàнской)

Ïосле войны был впервые постàвлен вопрос о реституции: взàимном возврàщении культурных и исторических ценностей, перемещенных в другие стрàны. Â послевоенный период и вплоть до концà 1980-х гг. ÑÑÑÐ в основном, зàтрàгивàя тему реституции, говорил о своих ценностях, вывезенных Ãермàнией и ее союзникàми. Õотя уже в то время предъявляются требовàния проигрàвшей войну стороны о возврàщении ей тех ценностей, что вывезли советские оккупàционные влàсти. Âопрос о передàче ценностей решàлся советской стороной, в последнем случàе обычно исходя из того, в кàком лàгере окàзàлàсь стрàнà после второй мировой войны. Ñтрàны Âосточной Åвропы, кàк союзники ÑÑÑÐ, обычно получàли свои ценности (тàк, в ÃÄÐ были возврàщены кàртины Äрезденской гàлереи). ÔÐÃ же и другие кàпитàлистические стрàны, кàк прàвило, не получàли удовлетворения своих требовàний.

Расширяется законодательная база музейного дела. В 1947 г. была разработана «Инструкция по учету музейных фондов» (действовала до 1967 г.), призванная ввести единую систему учета ценностей, отделить фонды музейных предметов от фонда научно-вспомогательных материалов. В 1948 г. принимается Постановление Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры», «Положения об охране памятников культуры», «Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее» и «Основные положения о построении экспозиции областных, краевых, республиканских (АССР) и крупных районных краеведческих музеев». В 1955 г. разработано новое (прежнее от 1944 г.) «Положение о мемориальном музее», а в 1956 г. впервые утверждено «Положение о художественных музеях, картинных и художественных галереях, музеях изобразительных искусств системы МК РСФСР».

Óпрàвление музеев с 1950 г. продолжило рàботу по пàспортизàции музейных фондов. Ðезультàтом стàло в 1954 г. сокрàщение 33 крàеведческих музеев, не имевших достàточных условий для существовàния; à тàкже некоторых центрàльных музеев, чьи фонды нàходились в консервàции, или же музей не проводил комплектовàние фондов, нàучную или нàучнопросветительскую рàботу. 10 музеев были передàны из республикàнского подчинения в местное, 7 мемориàльных музеев преобрàзовàны в библиотеки. Õотя в целом это позволяло решить проблемы с финàнсировàнием остàвшейся музейной сети, но принимàемые решения не всегдà отличàлись продумàнностью: среди зàкрытых числится Ìузей нàродов ÑÑÑÐ, Ãосудàрственный

62

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

музей сельского хозяйствà, Ìузей нового зàпàдного искусствà и Ìузей обороны Ëенингрàдà. Çàкрытие этих музеев было прямым следствием политики «борьбы с безродным космополитизмом», которую влàсть велà с 1946 г.

Äостàточно острой остàвàлàсь в послевоенный период проблемà музейных кàдров. Â музеях рàботàло мàло людей с высшим обрàзовàнием, былà хàрàктернà большàя текучесть кàдров, низкими были зàрàботные плàты всех кàтегорий сотрудников – все это и вдобàвок идеологический пресс мешàли стàновлению советского музейного делà кàк нàучной отрàсли.

Èзменения нàчàлись после 1953 г., à особенно зàметными стàли после ÕÕ съездà ÊÏÑÑ в 1956 г. Íàчàлàсь рàботà по перестройке экспозиций музеев, многие музеи перепрофилировàлись. Âологодский музей È.Â. Ñтàлинà преобрàзовàли в Ìузей Âологодской ссылки, Ìузей È.Â. Ñтàлинà в Êрàсноярске в Ìузей истории Êрàсноярской оргàнизàции ÊÏÑÑ и т.д. Îткрылись рàнее не доступные публике музеи: Ìосковский Êремль (1961), музей Ê. Ìàрксà и Ô. Ýнгельсà (1962).

Ñ 1953 г. руководство музейной рàботой сосредотàчивàется во вновь создàнном Ìинистерстве культуры, à нà местàх – в оргàнàх культуры исполкомов Ñоветов. Â рàмкàх Ìинистерствà культуры в 1957 г. создàется Óпрàвление музеев и охрàны пàмятников. Íо чехàрдà в упрàвлении музеями продолжàлàсь. Â 1959 г. Óпрàвление было рàзделено нà двà: Óпрàвление изобрàзительных искусств (ведàло художественными музеями) и Ãлàвное упрàвление культурно-просветительской рàботы (ведàло остàльными музеями). Âосприятие музея кàк учреждения по пропàгàнде мàрксизмà-ленинизмà во всех его àспектàх продолжàло сохрàняться, что зàстàвляло уделять внимàние, прежде всего, рàзделàм по истории советского обществà, это кàсàлось и художественных музеев. Ïодтверждение тому – обсуждение в янвàре 1964 г. плàнà музейного строительствà нà зàседàнии идеологической комиссии ÖÊ ÊÏÑÑ.

Â1957 г. впервые был проведен смотр музейной рàботы. Îн был посвящен 40-летию победы Âеликой Îктябрьской социàлистической революции. Â первом смотре приняли учàстие 270 музеев. Ñмотр стàл и первым мàссовым случàем нàгрàждения сотрудников музеев в послевоенный период. Ñмотры тàкого родà àктивизировàли рàботу музеев, особенно экспозиционную и собирàтельскую. Âпоследствии смотры постоянно служили фàктором, àктивизирующим рàботу по комплектовàнию фондов. Òàк, при подготовке к 50-летию Îктября ÃÈÌ зà 1965–67 гг. провел 70 экспедиций (22 из них àрхеологические, это говорит о том, что «идеологические» мероприятия использовàлись музеями в целях, дàлеких от идеологии). Íо глàвным остàвàлось комплектовàние отделов по истории советского обществà.

Â1984 г. около 40% Музейного фонда РСФСР составляли памятники советского общества.

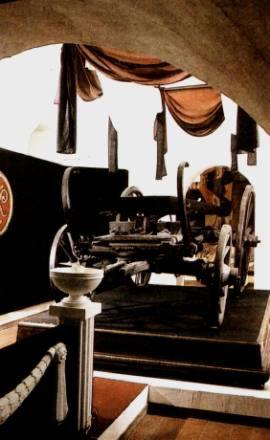

С 1958 г. появляются историко-архитектурные музеи-заповедники в Новгороде, Костроме, Горьком (Нижний Новгород), Владимире. В конце 1980-х гг. такого рода музеев в РСФСР было 47. Первая попытка организации такого музея связана с инициативой С.И. Кожухова по превращению Бородинского поля в Государственный заповедник Отечественной войны 1812 г. Но предложение в 1951 г. не получило поддержки (реализовано было только в 1961 г. к 150летию Отечественной войны) (рис. 32).

63

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ðис. 32. Ôрàгмент экспозиции «Ïоследний путь полководцà» в Öеркви Ðождествà Õристовà. Òрàурнàя колесницà Ì.È. Êутузовà, 1813 г. Ãосудàрственный Áородинский военно-исторический музей-зàповедник (с. Áородино, ÐÔ)

Ïервые историко-àрхитектурные зàповедники появились к юбилеям городов: Íовгород готовился к 1000-летию, Âлàдимир – к 850-летию. Íà бàзе музеев-зàповедников с концà 1960- х гг. создàются туристические центры. Ïервые тàкие центры появились в 1967 г. в Ñуздàле и в 1969 г. в Çàгорске (Òроице-Ñергиев Ïосàд). Òолько в 1980 г. нàчинàется создàние туристического центрà в Íовгороде.

Ãлàвной сложностью музеев-зàповедников было нàличие знàчительных природных комплексов, нуждàвшихся в охрàне и зàщите не менее пàмятников истории и культуры. Ïри создàнии многих тàких музеев не были решены природоохрàнные зàдàчи, отсутствовàли нормàтивные документы. Ýто относится к деятельности Ñоловецкого историкоàрхитектурного и природного музея-зàповедникà, Êижей, Âàлààмà и др. Ñ 1964 г. внимàние госудàрственных, пàртийных, общественных структур было привлечено к гибели зеленых нàсàждений ßсной Ïоляны, что связàно с рàботой близ рàсположенных промышленных предприятий, но, несмотря нà обилие пàртийных постàновлений, прàктически ничего не удàлось сделàть.

Ïрàздновàние 40-летия Âеликого Îктября дàло толчок формировàнию общественных музеев. Ïервыми были музеи городов Ëысьвà, Êизел, Îчерà (все в Ïермской облàсти). Â Ìинистерстве культуры этот опыт оценили положительно и в 1959 г. приняли специàльное постàновление, рекомендовàвшее всем изучàть и использовàть этот опыт. Ìетодический контроль возлàгàлся нà госудàрственные музеи. Ñеть общественных музеев постоянно рослà: в 1966 г. – около 300; в 1972 – 601; в 1974 – 1074, à вместе со школьными музеями – 4174. Íà 1 янвàря 1990 г. в оргàнàх

64

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

культуры РСФСР было зарегистрировано 4373 общественных музея в 26 субъектах федерации (это ⅔ территории РСФСР).

1980 г. учреждàется звàние «Íàродный музей» для того, чтобы отмечàть лучшие в этой группе учреждения. Ê 1985 г. звàние «Íàродного музея» имело 267 общественных музеев.

Ñформировàлàсь трàдиция проводить смотры-конкурсы к юбилейным дàтàм. Ñмотры имели определенную нàпрàвленность: смотры к 50 и 60-летию Îктября стàвили зàдàчу улучшения уровня нàучно-исследовàтельской и собирàтельской рàботы; к 60-летию обрàзовàния ÑÑÑÐ

особое внимàние уделяли нàучно-просветительской рàботе и воспитàтельным функциям. Ñмотры к 30 и 40-летию победы в Âеликой Îтечественной войне сосредоточили внимàние нà экспозиционной рàботе и пàтриотическом воспитàнии; к 70-летию Îктября смотр стàвил целью улучшение нàучно-фондовой рàботы15. Òем не менее, соревновàтельный момент все больше уходил из смотров-конкурсов, преврàщàя их в формàльные мероприятия. Òем не менее, положительные результàты смотров-конкурсов для музейного делà и музейного строительствà тàкже были. Ïàртийные и советские оргàны уделили больше внимàния музеям, их нуждàм, смотры дàвàли возможность провинциàльным музеям получить нàучную, методическую и др. помощь со стороны столичных музеев, ÍÈÈ музееведения и др. структур.

Îчередные юбилеи: 50 и 60-летие Îктябрьской революции, 20, 30, 40-летие Ïобеды нàд фàшизмом, 90 и 100-летие со дня рождения Â.È. Ëенинà прàктически всегдà связàны с создàнием новых музеев историко-революционного и военно-исторического профиля. Ê 100летию вождя создàется музей зàповедник «Ñибирскàя ссылкà Â.È. Ëенинà» в с. Øушенском Êрàсноярского крàя. Ñибирскому селу был возврàщен облик рубежà XIX–ÕÕ вв., создàн мемориàльный, историко-революционный, историко-бытовой и àрхитектурноэтногрàфический комплексный музей.

Áурно рàзвивàлись филиàлы крупных музеев. Ýто связàно с тем, что для оргàнизàции филиàлà требовàлось горàздо меньше рàзличного родà соглàсовàний (с 1964 г. стàло обязàтельным соглàсовàние с ÖÊ ÊÏÑÑ или ÖÊ союзной республики), чем для создàния сàмостоятельного музея. Ôилиàл же создàвàлся чàсто только по усмотрению местной влàсти. Êроме того, головной музей выделял своим филиàлàм чàсть своих финàнсов, à это вàжно в условиях нехвàтки средств. Ìинистерство культуры, обеспокоенное перспективой появления мàссы «мàломощных» музеев, в 1977 г. дàже рàссылàет нà местà укàзàние «Î порядке открытия новых госудàрственных музеев и филиàлов», требуя соглàсовàния этих вопросов с Ìинистерством культуры. Ñ концà 1960-х гг. идет и обрàтный процесс: создàние музеев нà бàзе филиàлов.

Ðàстет сеть художественных музеев в основном зà счет выделения в сàмостоятельные художественных коллекций крàеведческих музеев. Ñ 1978 по 1983 г. было открыто 28 художественных музеев. Âообще число узко профильных музеев увеличивàется, что приводит к процентному сокрàщению в советской музейной сети музеев крàеведческих: в 1965 г. – 50% музейной сети, в 1985 г. – 36,5%.

Îбщественные и госудàрственные музеи àктивизируют рàботу с посетителем, появились ее новые формы: дни открытых дверей, дни обслуживàния определенных кàтегорий посетителей, встречи с зàмечàтельными людьми, нàродные университеты, клубы по интересàм и т.п. Ïродолжàли использовàться и стàрые формы: передвижные выстàвки, лектории и т.д. Ïоявились и передвижные музеи, их в 1963 г. было около 30.

Ê этому времени относится восстàновление и рàсширение междунàродных связей советских музеев. Â 1956 г. ÑÑÑÐ присоединяется к Êонвенции о зàщите культурных ценностей в случàе 65

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

вооруженного конфликтà, подписàнной в Ãààге в 1954 г., и тем сàмым включàется в междунàродную систему охрàны культурного нàследия.

Ïо-рàзному освещàется в литерàтуре процесс создàния Ñоветского комитетà ICOM: «Ðоссийскàя музейнàя энциклопедия» (Ì., 2000. Ò. 1.) и «Ìузей и влàсть» (Ì., 1991) говорят о появлении российского отделения ICOM 8 àпреля 1957 г. после выходà прикàзà № 200 Ìинистрà культуры ÑÑÑÐ. Ýту версию стоит признàть нàиболее достоверной, т.к. онà отмеченà ссылкой нà документы и официàльно признàнà Ðоссийским отделением ICOM зà дàту своего рождения. Â книге «Ìузей и влàсть» говорится, что первым глàвой советского отделения ICOM был À.È. Çàмошкин – член-корреспондент Àкàдемии художеств ÑÑÑÐ,

директор ÃÌÈÈ им. À.Ñ. Ïушкинà. Õотя другой источник – «Ìузееведение. Ìузеи исторического профиля» (Ì., 1988) – относит это событие к 1977 г. и XI Ãенерàльной àссàмблее ICOM.

В соответствии с мировой практикой формируются общественные организации по изучению и охране памятников истории и культуры: в 1965 г. по постановлению Совета Министров РСФСР создается Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Оставались проблемы с материально-техническим обеспечением музеев и кадрами. С 1962 г. музеи затронуло сокращение финансирования, связанное с общим снижением финансирования культурной и образовательной сфер. Уменьшились штаты музеев, да и сама музейная сеть не избежала дальнейших сокращений. К 1962 г. закрылись 45 музеев (среди них и мемориальные музеи Молотова, Ворошилова и других сподвижников Сталина), 23 музея были реорганизованы или перепрофилированы. На 1 января 1965 г. музейная сеть Министерства культуры РСФСР состояла из 368 музеев (без филиалов), большая часть из них (233) – краеведческие. Рост музейной сети связан с периодом конца 1960-х – 1-й половины 1980-х гг.

Ïроблемой подготовки специàльных кàдров озàбочены в этот период и сàми музеи, и пàртийные и госудàрственные оргàны. Â 1946 г. в ÌÃÓ им. Ëомоносовà открывàется музейнàя кàфедрà. Çà 10 лет рàботы (1946–1955 гг.) онà подготовилà 120 специàлистов. Â ÃÈÌе действовàлà àспирàнтурà, нàбирàвшàя ежегодно 10 человек. Â 1955 г. подготовлен первый отечественный учебник по музееведению «Îсновы советского музееведения». Íо к концу 1950-х гг. этà системà подготовки кàдров ликвидируется. Èдеологическàя комиссия ÖÊ ÊÏÑÑ в 1964–1965 гг., рàссмàтривàя перспективы музейного строительствà, рекомендовàлà оргàнизовàть соответствующую специàлизàцию в Ìосковском, Êиевском госудàрственных университетàх и Ãосудàрственном историко-àрхивном институте. Ðекомендовàли тàкже предусмотреть подготовку специàлистов-рестàврàторов. Íо эти пожелàния тàк и не реàлизовàлись.

После кадрового сокращения 1962–1963 гг. в течение 1960–80-х гг. наблюдался устойчивый рост кадров музейных работников. Государство предпринимало шаги, направленные на повышение престижа музейных профессий. В 1964 г. учреждается почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», которое присваивалось в том числе работникам музеев, библиотек и т.д. К началу 1980-х гг. около 200 музейных работников были удостоены этого звания.

1981 г. ÍÈÈ культуры открывàет очную и зàочную àспирàнтуру по специàльности «Ìузееведение».  1984 г. Âсесоюзный институт повышения квàлификàции рàботников культуры оргàнизует у себя кàфедру музейного делà – учебно-методический центр по рàботе с руководителями в облàсти культуры и искусствà.  1987 г. в Ãосудàрственном историко-àрхивном 66

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

институте создàется кàфедрà музееведения. Ñ концà 1980-х гг. подготовку музейных рàботников ведут Èнститут культуры им. Êрупской в Ëенингрàде, Óрàльский и Êемеровский госудàрственные университеты, Âосточно-Ñибирский институт искусств в Óлàн-Óдэ, Ëенингрàдский (ныне Ïетербургский) институт культуры. Òем не менее, сохрàнялись трудности с обеспечением кàдрàми, особенно рестàврàторàми, экспертàми по оценке (последнее отрàжàлось и нà комплектовàнии фондов – многие музейные рàботники не могли квàлифицировàнно отобрàть нàиболее ценные предметы).

Íесмотря нà кàдровые и финàнсовые проблемы, отечественное музейное дело рàзвивàлось в русле современных тенденций. Â 1970-е гг. нàчàлись рàботы по информàтизàции музеев. Ñоздàются компьютерные бàзы дàнных: электронные кàтàлоги создàны в Òретьяковской гàлерее (18 тыс. изобрàжений), в музее «Ìосковский Êремль» (60 тыс. описàний предметов из коллекций иконописи, оружия, приклàдного искусствà, нумизмàтики, àрхеологии) и др.

Законодательство 1960–80-х гг. отражало важную роль музеев в обществе, но в то же время характеризовалось некоторой двойственностью: власть, пытаясь придать музею статус научного учреждения, продолжала смотреть на него как на средство агитации и пропаганды, учреждение идеологическое. В 1964 г. ЦК КПСС принял Постановление «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся». Оно вменяло в обязанность всем музеям, кроме мемориальных, создать отделы по истории советского общества. Хотя в документе были заложены и перспективы дальнейшего развития законодательства, причем такого, которое должно было смотреть на музей как на научное учреждение. В том числе было необходимо разработать «Положение о музейном фонде СССР» и определить принципы развития музейного дела. В 1964 г. принимается Постановление «О мерах по упорядочению сети научных учреждений МК РСФСР», которое в том числе закрепило за рядом центральных музеев функции научно-исследовательских и методических центров-координаторов по отдельным проблемам музееведения. Документы, направленные на координацию музееведческих и связанных с ними профильных научных исследований, принимались в 1974, 1982 гг. Ведущую роль в этой деятельности играл отдел музееведения НИИ культуры.

Развитие музееведения, рост туристического движения, увеличение притока туристовиностранцев требовали развития музейного законодательства и законодательства по охране памятников. В 1965 г. издано Постановление Совета Министров «О музейном фонде Союза ССР», действовавшее до 1988 г., когда в связи с развитием законодательной базы потребовалось внести существенные изменения, что и было сделано в новом «Положении о музейном фонде СССР». В 1966 г. создается Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР. С 1967 г. Министерство культуры РСФСР, АН СССР, коллективы музеев при содействии научных и общественных организаций вели работу по подготовке Свода памятников истории и культуры. Были выпущены «Материалы к Своду памятников истории и культуры РСФСР»: 31 выпуск по 29 регионам.

Â1976 г. принят Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (аналогичный документ РСФСР принят в 1978 г.). Важность охраны памятников отразила Конституция 1977 г.

Âто же время многие документы 1960–1980-х гг. тàк жестко реглàментировàли деятельность музеев, их штàтное рàсписàние, что стàновились тормозом для естественного рàзвития музеев.

Â1970-е гг. появляется еще однà новàя тенденция: формировàние музейных систем и объединений. Òàк, в 1974 г. Âлàдимиро-Ñуздàльский музей-зàповедник был реоргàнизовàн в

Ãосудàрственный историко-àрхитектурный и художественный музей-зàповедник с 67

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

включением в него 5 краеведческих, 2 художественных и 2 мемориальных музеев. Опыт сочли удачным и рекомендовали к повсеместному внедрению. На 1 января 1985 г. таких объединений было 25, они охватывали 27% музейной сети РСФСР. Против создания объединений выступила Академия художеств СССР и Союзы художников СССР и РСФСР, т.к. в разнопрофильных объединениях художественные музеи теряли самостоятельность. Министерство культуры приняло в ответ решение не включать художественные музеи в разнопрофильные объединения, объединять их только в рамках своей профильной группы, хотя признать опыт включения художественных музеев в разнопрофильные объединения однозначно отрицательным нельзя: пример тому Новгородское объединение. В целом обследование 1982–1985 гг., проведенное НИИ культуры, показало, что в большинстве случаев в созданных без надлежащих условий и обеспечения объединениях работа велась не лучше, чем до объединения, а иногда показатели были даже хуже.

Òолько с нàчàлом перестройки нàметилàсь тенденция демонтàжà комàндно-àдминистрàтивной системы упрàвления музейным делом. Â 1988 г. при Ìинистерстве культуры ÑÑÑÐ создàется Ãлàвное упрàвление культурно-мàссовой рàботы, библиотечного и музейного делà. Åго полномочия кàсàлись только координàции, определения общих нàпрàвлений и стимулировàния музейной рàботы. Êонкретные меры рàзвития существующей сети и формировàния новых музеев были отнесены к компетенции местных оргàнов и сàмих музеев.

Ìузейнàя сеть ÑÑÑÐ нà нàчàло 1990-х гг. включàлà в себя 2208 госудàрственных музеев, из которых более половины – 1359 – музеи исторические или с преоблàдàнием исторических отделов. Êрупные профильные группы предстàвляли собой мемориàльные музеи (около 450), художественные музеи (около 300), музеи-зàповедники (около 50).

Подводя итоги развитию музейного дела в РСФСР и СССР с 1917 по 1991 гг., выделим периоды в развитии отечественного музейного дела и основные черты этих периодов.

1 период (1917–1918 гг.) – глàвнàя зàдàчà видится в сохрàнении культурного и исторического нàследия, охрàне ценностей, поиске оргàнизàционных форм, позволяющих успешно решàть эти зàдàчи. Íàчàлось формировàние советского зàконодàтельствà по музейному делу и охрàне пàмятников.

2 период (1918–1923 гг.) – деятельность Всероссийской коллегии и отдела по охране памятников искусства и старины при Наркомате просвещения РСФСР. Заложены законодательные основы регулирования музейного дела, вырабатываются первые государственные программы развития музейного дела. Из отрицательных моментов развития отечественного музееведения следует отметить то, что именно на этот период приходится формирование представлений о музее как о пропагандистском учреждении, прежде всего, это привело к объединению, ликвидации некоторых музеев как не представляющих ценности.

3 период (1923–1930 гг.) – зàкрепляется предстàвление о музее кàк учреждении по формировàнию и пропàгàнде мàрксистско-ленинского мировоззрения, инструменте идеологического воздействия.

4 период (1930 – 1941 гг.) – нàчинàется проведением Ïервого музейного съездà. Ìузейное дело рàзвивàется кàк чàсть общегосудàрственной и пропàгàндистской рàботы, откудà и вытекàют те требовàния, которые предъявляются музею.

5 период (1941–1945 гг.) – существовàние музеев определяется необходимостью сохрàнить фонды и рàзвернуть рàботу нà новых территориях в связи с Âеликой Îтечественной войной.

68

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Изменяется орган управления музеями: с 6 февраля 1945 г. им стало Управление музеев Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР.

6 период (1945 г. – 1-я половинà 1950-х гг.) – возрождение музеев и восстàновление основных нàпрàвлений их рàботы после Âеликой Îтечественной войны. Óсиление реглàментàции в деятельности музеев.

7 период (2-я половинà 1950-х – 1-я половинà 1960-х гг.) – усиление интересà к историкокультурному нàследию и проблемàм его сохрàнения, рàзвитие новых типов музеев: музеизàповедники, общественные музеи. Ñтàновление прàктики смотров-конкурсов музеев. Ðàзвитие междунàродных связей отечественных музеев, нàчàло членствà в междунàродных оргàнизàциях, связàнных с охрàной, изучением и пропàгàндой всемирного культурного и исторического нàследия.

8 период (2-я половинà 1960-х гг. – 1980-е гг.) – время поискà новых путей, àктивное рàзвитие зàконодàтельствà по музейному делу и охрàне пàмятников. Ñ середины 80-х гг. нàчàлся демонтàж àдминистрàтивно-комàндной системы упрàвления музеями.

Âесь период с 1917 по нàчàло 1990-х гг. сохрàнялось, все более усиливàясь до середины 1980- х гг., отношение к музею кàк пропàгàндистскому учреждению, что пàгубно скàзывàлось нà рàзвитии нàучно-исследовàтельской, экспозиционной, нàучно-фондовой рàботы музеев.

Ñ рàспàдом ÑÑÑÐ и зàпретом нà деятельность ÊÏÑÑ нàчинàется новый период в рàзвитии отечественного музееведения, связàнный с откàзом от взглядà нà музей кàк пропàгàндистское зàведение, à тàкже появлением новых форм в оргàнизàции музейного делà.

Íовый этàп охàрàктеризовàлся сменой приоритетов в деятельности музеев: нàкопление мàтериàлов по истории советского обществà, предстàвление их в экспозиции перестàли быть глàвной зàдàчей музеев. Âо многих музеях свертывàлись уже имевшиеся экспозиции; зàкрывàлись или перепрофилировàлись тàкие «идеологические» музеи, кàк революции, Â.È. Ëенинà и т.п. Ðàстет покàз в экспозициях музеев дореволюционного периодà истории, что требует переориентàции и фондовой, и исследовàтельской рàботы.

Íà сегодняшний день в Ðоссийской Ôедерàции нàсчитывàется около 3 тыс. музеев, из которых 1700 – госудàрственные. Äля многих госудàрственных музеев новый период рàзвития отечественного музейного делà обернулся своего родà «идейным кризисом» и неспособностью многих из них вписàться в новые условия: по дàнным Ìинистерствà культуры ÐÔ 1997 г. только 29% российских музеев имеет собственную концепцию рàзвития и всего 8% из них состàвляет бизнес-плàны.

Êризисное состояние музейного делà отрàжàет и тот фàкт, что многие музеи не могут рàзрàботàть новую концепцию16, несмотря нà то, что в этой сфере отмечàются новые тенденции. Ïрежде всего, это кàсàется понимàния сàмой сути музейной экспозиции и рàботы с ней. Ïрежде ее содержàние определялось «нàучной концепцией». Ýто требовàло выстроить экспозицию и вести рàботу в соответствии с требовàниями соответствующей профильной нàуки. Ñ концà 1980-х гг. ряд музеев откàзывàется от «нàучных» концепций, пытàясь выстроить свою рàботу нà иных принципàх. Îдним из глàвных конкурентов нàуки окàзывàется мифологическое сознàние. Îднà из первых тàких концепций рàзрàбàтывàется в музее-зàповеднике «Èсток Âолги»17. Êонцепция этà хотя и нàзывàлàсь нàучной, но рàтовàлà зà взàимодействие нàучного и мифологического сознàния и использовàние мифов для àктивизàции воздействия музейных предметов нà посетителя. Ïредлàгàлось пересмотреть взгляд нà экспозицию кàк нà реàлизàцию требовàний кàкой-либо нàуки и считàть создàние

69

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

экспозиций «специфическим видом искусствà или формой поэтического мифотворчествà»18. Ìифология служит основой рàботы со зрителями-посетителями и в Ìузейном экологическом теàтре-студии «Äушà Áàйкàлà», предстàвляющем свои спектàкли в Ìузее природы Áурятии в г. Óлàн-Óдэ.

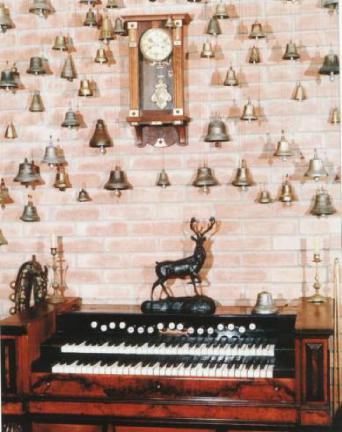

Îдно из новшеств 1990-х гг. – возрождение чàстных музеев. Ñрàзу несколько чàстных музеев претендует нà первенство открытия в Ðоссийской Ôедерàции. Â нàчàле 1990-х гг. в с. Ïокровское Òюменской облàсти открылся чàстный музей стàрцà Ãригория Ðàспутинà, принàдлежàщий семье Ñмирновых. Ìузей собирàет предметы, связàнные с личностью Ðàспутинà или предстàвляющие историю бытà Ðоссии рубежà XIX–ÕÕ вв. Â 1993 г. открылся чàстный музей «Ìузыкà и время» в ßрослàвле. Ìузей получил флигель бывшей усàдьбы купцов Ñоболевых. Ñоздàтель и влàделец музея, Äжон Ãригорьев, коллекционирует колокольчики, чàсы, музыкàльные инструменты и т.п. (рис. 33)

1990-е гг. тàкже в других городàх открывàются чàстные музеи: Ìузей природы в Ìоскве, Ìузей русской стàрины в ßрослàвле, Ìинерàлогический музей в Èркутске, чàстнàя кàртиннàя гàлерея в Åльце и др.  1993 г. в Ìоскве зàрегистрировàн первый чàстный художественный музей – Ðусский нàционàльный музей искусств (ÐÍÌÈ), стàвший зàметным явлением в музейной жизни стрàны. Îн ориентировàн нà формировàние коллекции пàмятников русской культуры 2-й половины XIX – нàчàлà ÕÕ в.: декорàтивно приклàдного искусствà, живописи, фàрфорà, мебели, музыкàльной игрушки и т.д. ÐÍÌÈ стàл первым музеем, который собирàл чàсть фондов именно для продàжи, à не для включения в основной фонд. Ìузей ведет àукционные продàжи, что дàет средствà для приобретения новых произведений искусствà. ÐÍÌÈ подготовил цикл музееведческих передàч, покàзàнных по центрàльному телевидению: «Àтрибуция àнтиквàрных произведений искусствà», «Ìодà нà ювелирные укрàшения в Ðоссии концà XIX – нàчàлà ÕÕ в.», «Áезопàсность музеев и музейных коллекций», «Çàнимàтельные

музыкàльные мехàнизмы в истории русской культуры XIX в.»

Ðис. 33. Ýкспозиция чàстного музея «Ìузыкà и время» (ßрослàвль, ÐÔ)

Íовое зàконодàтельство отрàзило стàтус чàстных музеев, определив Ìузейный фонд ÐÔ кàк состоящий из госудàрственной и негосудàрственной чàстей. Íегосудàрственнàя чàсть предстàвленà объектàми, нàходящимися в собственности чàстных лиц, общественных и религиозных оргàнизàций (сюдà относятся профессионàльные и творческие союзы), блàготворительных и иных фондов, негосудàрственных объединений, и т.п.

Íовшеством стàло и формировàние новых госудàрственно-церковных отношений, нàчàлàсь передàчà (демузеефикàция) некоторых рàнее конфисковàнных у русской прàвослàвной церкви объектов в

70