- •Оглавление

- •1. Управление человеческими ресурсами: понятие и структура

- •1.1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации

- •1.2. Трудовой потенциал организации: понятие и структура

- •1.1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации

- •1.2. Трудовой потенциал организации: понятие и структура

- •Трудовой потенциал ваЗа

- •1.3. Управление персоналом в системе управления

- •2. Персонал организации и управление им

- •2.1. Содержание понятия “персонал”, субъекты и объекты

- •2.2. Принципы и структура управления персоналом

- •2.3. Функции и методы управления персоналом

- •2.4. Условия, оказывающие влияние на управление

- •2.1. Содержание понятия “персонал”, субъекты и объекты

- •2.2. Принципы и структура управления персоналом

- •Принципы работы с персоналом*

- •1. Уважение к личности (индивидууму).

- •2. Обслуживание клиента.

- •3. Стремление к совершенству во всем, чем занимается компания.

- •4. Менеджеры должны руководить эффективно.

- •5. Обязательства перед акционерами.

- •6. Благоприятные сделки для поставщиков.

- •7. Корпоративная ответственность перед обществом.

- •2.3. Функции и методы управления персоналом

- •2.4. Условия, оказывающие влияние на управление

- •Хозяйственная система

- •3.1. Стратегия работы с персоналом

- •Взаимосвязь стратегии с практикой управления персоналом

- •Взаимосвязь стратегии и практики управления персоналом

- •Влияние стратегии бизнеса на практику управления персоналом

- •3.2. Кадровая политика

- •Принципы формирования организации

- •3.3. Затраты на персонал и их эффективность

- •Определение переменных затрат на персонал

- •Расчет затрат на замещение работника (почасовая оплата — 10 долл. 90 центов)*

- •Форма учета мест возникновения затрат

- •4.1. Кадровое планирование: цели и задачи

- •4.2. Основные виды и стадии кадрового планирования

- •4.3. Стратегическое планирование кадров

- •Прогноз спроса

- •Анализ выбывших по сроку службы

- •Анализ нормы «выживания»

- •Прогноз потребностей в наборе персонала

- •Бюджет персонала по продажам

- •5.1. Анализ выполняемых работ и оценка персонала

- •Пример матрицы баллов*

- •5.2. Профессиональная ориентация персонала

- •1. Профориентационное обслуживание населения (профпросвещение).

- •2. Профессиональное консультирование.

- •3. Профессиональный отбор (подбор).

- •5.3. Подбор и отбор персонала

- •100 % Перспектива роста

- •Частота применения методов оценки пригодности при внутрифирменном отборе персонала, %*

- •5.4. Расстановка и адаптация персонала

- •6.1. Обучение персонала

- •Основные формы подготовки рабочих на производстве

- •6.2. Переподготовка и повышение квалификации персонала

- •6.3. Планирование трудовой карьеры

- •12. Качество трудовой жизни

- •Определение “тропы” карьеры

- •6.4. Программы продвижения и высвобождения персонала

- •7.1. Организация и регулирование занятости населения

- •7.2 Качество трудовой жизни

- •7.3. Социальная политика организации и аудит персонала*

- •7.4. Условия труда и дисциплина в организации

- •8.1. Организация оплаты труда персонала

- •8.2. Тарификация работ и методы их оценки

- •8.3. Оценка деятельности персонала

- •9. Материальное стимулирование персонала

- •9.1. Политика вознаграждения

- •9.2. Участие персонала в прибылях и капитале

- •9.3. Социальные льготы и выплаты

- •9.1. Политика вознаграждения

- •Структура денежных доходов населения

- •9.2. Участие персонала в прибылях и капитале

- •9.3. Социальные льготы и выплаты

- •10.1. Службы управления персоналом: организация,

- •Распределение фонда времени между функциями, связанными с управлением персоналом*

- •Норматив численности работников службы управления персоналом*

- •10.2. Требования к специалистам службы управления

- •Влияние менеджера по персоналу на доходы организации

- •Распределение обязанностей менеджеров по уровням управления, %

- •10.3. Технология работы службы управления персоналом, ее

- •11.1. Трудовые соглашения и права персонала

- •11.2. Трудовой контракт и обязанности персонала

- •11.3. Взаимоотношения работодателей и профсоюзов в

- •12.1. Понятие и структура коллективного договора

- •12.2. Порядок разработки и заключения коллективного

- •12.3. Трудовые споры и конфликты: порядок разрешения

- •Одегов Юрий Геннадьевич, Журавлев Павел Викторович управление персоналом

8.3. Оценка деятельности персонала

Определение степени эффективности труда имеет своей главной целью: улучшить результативность работы персонала, помогая ему реализовать и полностью использовать его потенциал; снабжать работников и руководителей информацией, необходимой для принятия решений, связанных с работой.

В этом заключается основная цель оценки результатов деятельности персонала, которую можно разделить на три группы функций: административную, информационную и мотивационную.

Административные функции: повышение по службе, понижение, перевод, прекращение трудового договора. Каждая организация должна осуществлять оценку труда своего персонала для принятия административных решений о повышении, переводе и прекращении трудового договора. Продвижение по службе помогает организации, поскольку позволяет ей заполнять вакансии служащими, которые уже проявили свои способности. Оно помогает и служащим, удовлетворяя их стремление к успеху, достижениям и самоуважению. Продвижение по службе — отличный способ признания достижений работника. Однако при принятии решений о продвижении по службе руководство должно поощрять только тех, кто имеет способности для эффективного исполнения обязанностей в новой должности. К сожалению, иногда повышают тех работников, которые хорошо исполняют свои нынешние обязанности, но не располагают потенциалом для эффективной работы в новой должности.

Перевод можно использовать, чтобы расширить опыт работника, а также в тех случаях, когда руководство считает, что он или она будут работать более эффективно в другой должности. Иногда перевод используется и в тех случаях, когда человек работает неудовлетворительно, но в связи с его большим стажем или прошлыми заслугами руководство считает, что прекращение трудового договора с ним было бы неэтичным. В такой ситуации перевод представляет собой понижение в должности, и работник оказывается на такой должности, где он еще может приносить какую-то пользу, но не будет «блокировать» карьеру способному молодому работнику.

В тех случаях, когда работнику сообщили оценку результатов его труда и предложили достаточные возможности для ее улучшения, но он не хочет или не может работать по стандартам организации, трудовой договор с ним должен быть расторгнут. Какова бы ни была административная ситуация, ясно, что без эффективного метода оценки результатов деятельности невозможно принять обоснованное решение.

Информационные функции. Оценка результатов деятельности нужна для информирования людей об относительном уровне их работы. При должной постановке

603

604

этого дела работник узнает не только о том, достаточно ли хорошо он работает, но и каковы его сильные или слабые стороны и в каком направлении он может совершенствоваться.

Мотивационные функции связаны с тем, что, определив сильных работников, администрация может должным образом вознаградить их благодарностью, зарплатой или повышением в должности. Систематическое положительное подкрепление поведения, ассоциирующегося с высокой производительностью, должно вести к аналогичному поведению и в будущем.

Информационные, административные и мотивационные функции оценки трудовой деятельности взаимосвязаны и действуют как система. Информация, ведущая к административному решению о повышении по службе, должна положительно мотивировать человека к хорошей работе.

Оценка деятельности персонала требует наличия стандартов, с которыми сравнивается его деятельность.

В стандарты исполнения следует включать два основных вида информации: что сделано и как хорошо это сделано. Стандарты исполнения нацелены на то, как хорошо задания выполнены. Каждый стандарт должен быть достаточно ясно изложен, для того чтобы руководитель и подчиненный знали, чего ожидать и будет ли это достигнуто. Так как стандарты исполнения и трудовые задачи тесно связаны между собой, общепринятым является их взаимное развитие. Стандарты исполнения переводят требования к работе на уровни, приемлемые или неприемлемые для поведения работника. Они играют критическую роль в системе «анализ работы — оценка исполнения» (рис. 8.3.1).

Ключевыми требованиями к любой системе оценки являются: уместность, чувствительность, надежность, приемлемость и практичность. Рассмотрим каждое из них.

Уместность предполагает, во-первых, четкие связи между стандартами исполнения для индивидуальной работы и целями организации и, во-вторых, четкие связи между критическими элементами, идентифицированными через анализ работы и размеры оценочных форм. Уместность —это ответ на вопрос: «Чем в действительности является разница между удачей и неудачей в индивидуальной работе?»

ОЦЕНКА РАБОТ |

|

CTAHДАРТЫ ИСПОЛНЕНИЯ |

|

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ |

|

|

|

|

|

Описание профессиональных и персональных требований к индивидуальной работе |

|

Перевод требований к работе на уровни приемлемого/неприемлемого исполнения |

|

Описание связанных с работой сил и слабостей каждого индивидуума |

Рис. 8.3.1. Отношение стандартов исполнения к анализу работы

604

605

Чувствительность заключается в том, что оценочная система исполнения должна быть способна отличать эффективных исполнителей от неэффективных. Если этого нет, то система оценки не может быть использована для целей управления и, конечно, не может помочь работникам в их развитии. Все чаще западные страны стараются осуществить оценку исполнения через «профиль исполнения», который является компьютерной разработкой, где сильные и слабые стороны подчиненного, отклоняющиеся от средней величины, представляют собой его собственные способности. Эта градация по уровням бессмысленна для сравнения работников друг с другом, но она очень полезна для индивидуального продвижения и развития. Практика показывает наличие противоречия между оценками, сделанными для административных целей и для целей развития работников. Оценочная система, спроектированная для административных целей, требует информации о различиях между индивидуумами, тогда как система, спроектированная для роста сотрудников, требует информации о дифференциации среди сотрудников. Это — два различных типа информации.

Надежность касается последовательности суждения. Для любого работника оценка составляется по рейтингам работы независимо от других, близких по смыслу суждений. Но оценки, данные различными людьми (руководители, равные по положению, подчиненные), очень различаются по одной и той же работе. Снабжая надежными данными, каждый оценщик должен иметь соответствующие возможности для наблюдения за тем, что работник сделал, и за условиями, в которых он это сделал. Иначе ненадежность может выглядеть как непривычность.

Приемлемость — на практике наиболее важное требование, так как программы управления персоналом должны быть поддержаны теми, кто будет их использовать, или теми, кто потенциально может им препятствовать. К сожалению, многие организации не прилагают достаточных усилий для поддержки и участия тех, кто будет использовать оценочную систему. Упор делался больше на технический аспект, чем на межличностные и внутриколлективные компоненты программ оценки исполнения. Этими действиями власти подрывают доверие ко всей оценочной системе. Проще заручиться активной поддержкой и содействием подчиненных для определения точных аспектов оценки исполнения, которые они дадут. Следует проявлять больше открытости в управлении персоналом, с тем чтобы сказать: «Вот что вы должны делать для компетентного исполнения», а затем ожидать выяснения типов приемлемости и доверительности, которые необходимы для оценки исполнения.

Практичность предполагает, что инструменты оценки должны быть просты для понимания и использования руководителями и подчиненным.

Оценку деятельности персонала производят по двум направлениям:

учет результатов труда (прямая оценка);

анализ деловых и личных качеств работника, влияющих на эти результаты (косвенная оценка).

Прямые виды оценок требуют, чтобы руководитель и подчиненный вместе определили согласованные конкретные цели, которые впоследствии будут использованы в качестве стандарта для будущих оценок.

Косвенные оценки являются традиционными, они сфокусированы на таких чертах характера работника, как инициатива, способность срабатываться с коллекти-

605

606

вом, надежность, отношение к людям, т.е. рассматриваются личностные качества работника в сопоставлении с предписанными ему должностными обязанностями.

Расплывчатые и четкие формулировки целей при оценке работы отличают косвенный вид оценки деятельности от прямого (см. схему на рис. 8.3.2).

Рассмотрим прямые и косвенные оценки деятельности более подробно.

Прямой вид оценки деятельности персонала может быть представлен как система оценки результатов труда и управления по целям. Процедура оценки результатов труда персонала довольно сложна и во многом напоминает процедуру проведения качественной оценки работ (см. разд. 8.2). Различие состоит в том, что во втором случае за базу оценки берется сама работа, а в первом — ее выполнение и деловые качества персонала. С помощью оценки результатов труда определяют, на сколько эффективно работник выполняет свою работу в сопоставлении с конечными целями организации (эта процедура применима только в отношении постоянных (штатных) работников).

Для того чтобы процедура оценки результатов труда была эффективной, она должна:

установить «стандарты» результативности труда для каждого рабочего места;

установить процедуру оценки результативности труда (когда, сколь часто и кто проводит оценку, критерии и методы оценки);

побуждать лиц, проводящих оценку, на то, чтобы они собирали информацию о результативности труда работников;

обсудить результаты оценки с работником;

принять решение и задокументировать оценку.

Учет результатов труда в той или иной 4юрме практикуется в отношении практически всего персонала, поскольку является основой оплаты труда. Для рабочих и части служащих результаты труда выражаются в установлении ясных и четких целевых показателей, па которые должен выйти работник через определенный срок. Одним из таких показателей является уровень выполнения норм. Методы его расчета достаточно хорошо проработаны и детально рассматриваются в курсе «Нормирование труда». Здесь необходимо лишь отметить изменения приоритета управленческих задач при решении вопроса о материальном вознаграждении персонала (рис. 8.3.3).

Расплывчатые формулировки целей |

Четкие по результатам поведенческие цели |

1. Продемонстрировать удовлетворительную способность к выполнению работы и выполнять ее по требуемым стандартам |

1. Работать на прессе, выпуская 120 годных изделий в час. Брак не должен превышать одного дефектного изделия в час |

2. Выработать положительное отношение к работе, показать себя надежным работником |

2. Доказать свое желание работать и в этих целях не допускать отсутствия на рабочем месте, за исключением уважительных причин и дней, оговоренных в коллективном договоре |

3. Научиться эффективному общению с подчиненными |

3. Уведомлять начальников отделов письменно обо всех изменениях в бюджетах не позже, чем через день после поступления такого уведомления на ваш рабочий стол |

Рис. 8.3.2. Расплывчатые и четкие формулировки целей при оценке работы

606

607

Плановая экономика |

|

Нормирование труда |

|

Оплата труда |

|

Цена продукции |

|

|

|

|

|

|

|

Рыночная экономика

|

|

Цена продукции |

|

Вклад в продукцию |

|

Оплата труда

|

Рис. 8.3.3. Приоритет управленческих задач

Для тех категорий персонала, чей труд не может быть строго пронормирован, главными критериями результативности их труда могут выступать:

производительность труда;

соответствие заранее поставленным целям на определенный период.

Под производительностью в данном контексте понимаются количественные и качественные результаты работы персонала за определенный период.

Работы определенного вида и качества могут быть измерены в единицах количества продукции (услуг) па единицу времени. Соизмеримость различных видов результатов труда и их качества можно обеспечить путем сравнения со стандартом.

Результат труда в принципе зависит от производительности работника, производительности используемых факторов и условий труда.

К объективным факторам производительности относятся средства труда (орудия, машины), сырье, вспомогательные и производственные материалы, методы и организация производства, организация рабочего места и условий труда, время и структуры труда.

Субъективные факторы производительности могут корениться в самом сотруднике (способность и желание к производительности) или в социальной структуре предприятия (отношения начальников и подчиненных, производственный климат, климат в группах). Производительность определяется способностями (телосложение, одаренность, образование, опыт) и производительными возможностями в данное время (здоровье, утомление, биоритм). Желание к производительности постоянно зависит от субъективной оценки стимулов деятельности (удовлетворение от труда), причем важную роль играют факторы вознаграждения труда, возможностей развития, участия в принятии решений, условия труда, безопасность и т.п.

Для простой оценки производительности могут быть использованы показатели выработки (например, для сдельной оплаты). При диф4)еренцированной оценке производительности сотрудника в оценку должны быть включены прежде всего его производительность (количество и качество результатов труда или выполнения цели работы, достижения как человека), его поведение при выполнении работы (по отношению к коллективу предприятия и посторонним, соблюдение инструкций и указа-

607

608

ний, надежность, обращение с предметами) и его пригодность к использованию в работе (самостоятельность, гибкость). Оценку отдельных критериев можно произвести по взвешенной шкале балльных оценок.

Критериями, по которым можно измерить участие работополучателей в результате, являются:

выполненная работополучателем работа (часы, количество продукции, качество);

социальный статус и принадлежность работополучателя к предприятию;

участие в создании стоимости;

положение с заказами;

развитие оборота;

результат деятельности предприятия;

распределение прибыли.

Критерии могут быть относительно объективно определены при помощи системы учета в организации (например, годового баланса).

Управление по целям (УГЩ) — хорошо известный процесс управления, который полагается на достижение установленных целей для организации в целом, для каждого отдела, для каждого менеджера внутри каждого отдела и для каждого работника. УПЦ — это не мера исполнения работников, это мера вклада каждого работника в успех организации.

В теории цели установлены при наличии того, что люди, которых затрагивает система, делают три вещи: 1) встречают согласием главные цели для данного периода (1 год, 6 месяцев или квартал); 2) развивают планы, где и когда цели будут выполнены; 3) соглашаются с установленными этапами, если цели знакомы. В это время те, кто установил цели на каждом уровне организации, оценивают результаты и согласовывают цели для следующего периода.

Управление по целям — система планирования и контроля. Оценка деятельности персонала по достижению целей эффективна только при условии, что индивидуальные и организационные цели совместимы и интегрированы в единую систему, которая предполагает создание механизма взаимодействия формального процесса корпоративного планирования с системой индивидуальной ответственности и стимулирования работников.

Оценка по целям состоит из следующих этапов:

1. Определение нескольких главных обязанностей (функций) работника.

2. Конкретизация каждой из этих функции в определенных экономических показателях (прибыль, издержки, объем, сроки, качество и т.д.).

3. Установление единиц измерения (проценты, дни, рубли) и системы показателей, отражающих результаты деятельности (сокращение сроков, снижение брака, рост прибыли в процентах к прошлому году — для управляющих и т.д.).

4. Установление минимальных и максимальных «стандартов исполнения» по каждому показателю.

5. Соотнесение максимальных и минимальных результатов исполнения с принятыми стандартами (выше максимального, на его уровне, ниже минимума) и выведение оценочного балла.

6. Средняя оценка по всем показателям.

Так, например, оценка индивидуального вклада работников в достижение целей. стоящих перед всей организацией (подразделением), занимающихся НИОКР, может быть осуществлена по пяти направлениям деятельности, посредством которых ра-

608

609

ботник участвует в решении общих задач:

профессиональный вклад (оценка в научном мире);

коммерческая реализация идеи;

развитие отношений с внешними партнерами (вузами, исследовательскими институтами и др.);

управление и координация процесса исследований (роль в организации временных творческих коллективов);

отношения с линейным руководством производственных подразделений.

По каждому направлению имеется шесть «уровней вклада», и каждому уровню соответствует его точное описание.

Поскольку положение работника в организации определяется его рабочим местом или должностью, то его вклад в деятельность организации должен осуществляться на основании того, насколько хорошо он справляется со своими обязанностями.

Анализ должностных требований и содержания работы на рабочих местах принципиально важен для установления целей. Его следует проводить в таком порядке:

1. Рассмотреть необходимость или целесообразность того или иного вида трудовой деятельности и ее вклада в результаты деятельности подразделения (или организации). 2. Определить ключевые аспекты этой деятельности, от которых зависит успех достижения конечных целей, и ранжировать их в порядке приоритета. Если цели деятельности разнообразны и многочисленны, их следует ранжировать таким образом, чтобы работнику было ясно, что требует первоочередных усилий и особого внимания. 3. Обосновать нормы трудового поведения, которые отражают желательный результат. Он должен быть приемлем для данной организации, т.е. отвечать ее требованиям к исполнению служебных обязанностей на тех или иных рабочих местах.

4. Выбрать систему единиц измерения для оценки работников. (Следует выработать показатели, позволяющие представить в количественном выражении даже те стороны деятельности или качества работников, которые с трудом поддаются измерению)

5. Определить, что требуется для улучшения работы и способа ее выполнения и как это может быть достигнуто работником за определенный период.

Анализ деятельности работников исходя из качества исполнения функциональных обязанностей позволяет установить причины или «узкие места», ставшие причиной невыполнения запланированных целей. При этом возможность обоснованно распределять ответственность между руководителями и подчиненными появляется в том случае, если, несмотря на э4)фективную работу исполнителей, общие задачи организации оказываются невыполненными.

Для контроля за ходом достижения целей необходимо ориентироваться на нормативы. В качестве нормативного принимается такой уровень исполнения обязанностей, который считается приемлемым на том или ином рабочем месте по согласованию между руководителями и подчиненными. Относительно нормативных фактические результаты могут быть оценены дифференцирование в виде уровня достижения целей.

При формировании нормативов можно руководствоваться следующими наиболее общими установками на:

анализ результатов деятельности за ряд предшествующих периодов;

оценку реалистичности предполагаемых нормативов;

определение различия в уровнях трудовой деятельности в виде отклонений от нормативов в ту или другую сторону;

609

610

оценку влияния содержания функциональных обязанностей на нормативы и устранение излишних, малопродуктивных элементов работы или способов ее выполнения.

Содержание и структура требований, предъявляемых к работникам на рабочих местах, влияют на нормативы трудовой деятельности. Закрепление неправильных методов выполнения работы в качестве нормативных способно привести к искажению ожидаемых результатов, поэтому нормированию трудовых операций должен предшествовать анализ содержания выполняемых функций. Участие работников и разработке предложений по совершенствованию выполняемых функций, их упрощению, совмещению или разделению — непременное условие для повышения эффективности работы.

Выбор показателей измерения уровня достижения целей относительно принятых нормативов является важным шагом в разработке системы оценки персонала.

В том случае, если функции работников могут быть легко выражены количественно, применяются прямые показатели, характеризующие цели деятельности в качественном, количественном, временном и стоимостном измерениях. Однако при относительно простом способе получения оценок по каждому показателю разработка обобщающего прямого индекса может оказаться затруднительной. Ввиду этого используют более сопоставимые и легче сводимые в интегральный показатель относительные индексы, измеряемые в процентах.

Один из подходов к разработке относительных индексов, удовлетворяющих этим требованиям, состоит в следующем:

1. Для разработки показателей уровня достижения целей подбирают группу из 6—10 работников, непосредственно выполняющих ту или иную функцию. В состав группы могут входить работники различных организационных уровней, а также потребители продукции или оказываемых услуг. Этим обеспечивается многоплановое решение проблем, подлежащих контролю с помощью показателей.

2. Кратко информируют группу о задаче разработки показателей, характеризующих эффективность выполнения работы, особо акцентируя внимание па конкретных проблемах. После обсуждения содержания целей объясняют принцип разработки относительных индексов.

3. В результате «мозговой атаки» разрабатывается перечень предполагаемых индексов. Для этого в течение 10—15 минут каждый из членов группы, работая самостоятельно и имея перед собой перечисленные в порядке значимости цели, разрабатывает столько показателей, сколько сможет предложить за это время.

4. Предложения собираются «по кругу» таким образом, что каждый из членов группы в порядке очередности дает по одному из разработанных индексов, и так до тех пор, пока все предполагаемые индексы не окажутся в одном списке.

5. Уточняется содержание показателей. Некоторые из них могут быть скомбинированы или исключены как дублирующие друг друга. Составляется перечень индикаторов, выносимый на голосование.

6. Ввиду того что применение большого числа индикаторов может оказаться обременительным, выбирают наиболее приемлемые. Для этого предлагают не более десяти показателей, лучше других отражающих цели трудовой деятельности.

Разработанные таким образом показатели представляются на рассмотрение руководству, которое окончательно определяет, все ли цели охвачены, будет ли исчер-

610

611

пывающей информация об эффективности выполнения обязанностей работниками, обеспечивают ли индикаторы наблюдение за «узкими местами» в работе и доступна ли информация по каждому из них. Соглашение между руководителями и подчиненными по вопросу о том, какой результат должен быть достигнут и какие уровни работы соответствуют той или иной балльной оценке и материальному вознаграждению, является решающим моментом, от которого зависит эффективность процесса оценки.

Балльная оценка может применяться для различных видов трудовой деятельности и сводить цели деятельности по всем направлениям в одну цель. При этом различным уровням достижения целей по каждому направлению трудовой деятельности присваивается определенное число баллов. Например, один из показателей работы отдела технического контроля — количество изделий, прошедших контроль качества. Для того чтобы перейти к балльной оценке успешности выполнения работниками функций по контролю качества, следует выразить различные уровни достижения запланированных целей в баллах. Если контроль качества прошли все изделия, то это соответствует, к примеру, 30 баллам. Если остались непроверенными I—5 изделий, то работнику присваивается 20 баллов, если не проверено от 6 до 10 изделий — 10 баллов. Аналогичная шкала разрабатывается для других трудовых функций. Максимальный уровень трудовой деятельности может быть определен, к примеру, в 300 баллов, а цель деятельности работников — в достижении 250 баллов за отчетный период. При этом методе измерения уровня достижения целей по существу устанавливается лишь одна цель, позволяющая точно определить, в какой мере она достигнута и улучшилась ли работа по сравнению с предшествующим периодом. Использование балльной оценки в соответствии со шкалой, ранжированной от самого низкого уровня выполнения обязанностей до высокого уровня, позволяет оценить достижение целей относительно принятых нормативов.

При формировании показателей качества работы по всем направлениям трудовой деятельности необходимо учитывать внешние факторы, способные влиять на результаты работы независимо от исполнителей. Особенно это важно при разделении обязанностей между несколькими работниками по выполнению какой-либо функции, когда необходимо выделить вклад каждого занятого.

Наряду с оценкой по достижению целей применяются оценки «уровня вклада», вносимого работником в деятельность организации. В этом случае индивидуальные плановые показатели фиксируются не для каждого работника, а для должностных групп работников. Результаты труда определяются как соотношение между плановым «уровнем вклада» и фактическим. По сравнению с оценками по достижению целей выбор руководителя при оценке «уровня вклада» является более субъективным.

Существует еще одна разновидность оценки деятельности персонала — по качествам, влияющим на достижение цели (факторам результативности). Этот вид характеризует деятельность работника по критериям, описывающим «идеальное» выполнение должностных обязанностей и функций. Устанавливаются те качества работника (факторы результативности), которые позволяют достичь выработанных критериев. К факторам результативности относятся профессиональные и производственные навыки, знания, способности и т.п. Этот вид оценки требует четкости в

611

612

формулировках критериев. Результаты анализа факторов результативности заносятся в оценочные бланки, что обеспечивает контроль деятельности работников на всех уровнях. Руководитель дает оценку деятельности работника на основе имеющихся записей, наблюдений и т.д. Наряду с некоторыми положительными сторонами эта система оценки имеет и негативные моменты: постоянное наблюдение за работником со стороны руководителя тормозит выполнение функции, снижает степень личной свободы. Ограничениями при этом выступают критерии «идеального» выполнения функций.

В настоящее время оценка результатов деятельности превращается в один из главных инструментов формирования и развития трудового коллектива. Глубокие знания в этой области являются одной из основных составляющих стиля руководства современного менеджера. Говоря о методологии оценки, специалисты кадровых служб подчеркивают значение так называемой обратной связи, т.е. доведение ее результатов до самих работников, с тем чтобы они могли сопоставить свои успехи с результатами других. Гласность — одно из важнейших условий повышения эффективности любых систем оценки. Оценка результатов деятельности требует, чтобы руководители собирали информацию о том, насколько эффективно каждый работник выполняет делегированные ему обязанности. Сообщая эти сведения своим подчиненным, руководитель дает им возможность исправить свое поведение, если оно не соответствует принятому. Вместе с тем оценка результатов деятельности позволяет руководству определить наиболее выдающихся работников и реально поднять уровень их достижений, переводя их на более привлекательные должности.

Кроме непосредственного руководителя и кадровой службы к участию в оценке все больше привлекаются сами оцениваемые и их коллеги. Самооценка должна обязательно учитываться, поскольку информация, сообщаемая работниками, не только дает более точную картину, но и значительно улучшает внутрипроизводственные отношения. К тому же индивидуальная самооценка способствует развитию работника.

Проведенные в ряде зарубежных фирм исследования позволили сделать ряд выводов.

1. Критика не является эффективным способом информирования персонала о недостатках в их работе. Она часто вызывает защитную реакцию поведения. Работник в этом случае более озабочен тем, чтобы защитить себя, а не улучшить свою работу. Для достижения полезной оценки нужно, чтобы он был готов к взаимному общению и хотел бы обсудить свою работу, не занимая оборонительную позицию. Для этого необходимо, чтобы руководитель создал спокойную, без каких-либо угроз обстановку, в которой его подчиненные могли открыто обсудить проблемы, связанные с результатами своей деятельности.

Руководитель должен четко понимать различие между критикой и оценкой работы. Критика представляет собой общение в одном направлении. Для эффективной информации и должной обратно" связи руководитель должен разрешить двустороннюю конструктивную дискуссию по конкретным вопросам улучшения работы. Так, например, вместо того, чтобы сказать: «Последние два месяца ты работал отвратительно», можно сказать: «Петр, наша норма на отходы составляет 2% от используемого материала. В последний месяц у тебя отходы составили 5%. Как ты думаешь, почему это случилось?» Такая формулировка позволяет руководству определить, находится ли причина в плохой работе данного работника или тут сказалось действие каких-то других факторов.

2. Метод выдачи подчиненным один или два раза в год информации с оценкой их работы является неэффективным. Необходимо планировать проведение одной—двух проверок по оценке результатов деятельности в течение года. Если это необходимо, такая оценка может осуществляться и ежедневно (например, учет выполнения норм). Если подчиненный не уверен в своих способностях, руко-

612

613

водитель может обсуждать его успехи с ним раз в несколько дней, чтобы воспитать в нем уверенность в себе. С опытными, уверенными и проверенными работниками руководитель может беседовать по мере необходимости для поддержания контроля над ними. 3. Не следует обсуждать вопросы оценки результатов деятельности и зарплаты одновременно.

Для достижения максимальной точности оценки результатов трудовой деятельности желательно, чтобы собеседование носило двусторонний характер. Работник должен иметь возможность свободно обсуждать, почему его или ее работа не соответствует стандарту, что могло послужить причиной этого и что будет предпринято для исправления положения.

И наконец, руководитель должен пытаться воспринимать работу подчиненных как можно более объективно.

Когда, например, руководителя просят дать оценку своим подчиненным по каким-то свойствам их характера (надежность, отношения с людьми и т.д.), то в рейтингах проявляется эффект «ореола», т.е. какое-то лицо получает одни и те же оценки по всем свойствам характера, хотя какие-то черты у него ярче выражены, а какие-то нет.

В настоящее время признано, что оценка результатов деятельности — необходимое, но явно недостаточное условие для принятия кадровых решений. Не меньшее значение приобрела оценка деловых и личных качеств, выявляемых в самом процессе труда. Этот вид оценок характеризует деятельность работника по критериям, соответствующим идеальным представлениям о выполнении своих обязанностей и о необходимых качествах для достижения максимальной результативности труда. К числу таких качеств относят прежде всего профессиональные и производственные навыки, а также психологические способности.

Оценка деловых и личных качеств для всех категорий (от квалифицированных рабочих до менеджеров) может быть проведена по следующим факторам:

знание работы — имеет ли работник ясное понимание содержания работы и ее целей;

необходимость контроля за его действиями со стороны начальника (насколько старателен при выполнении производственных заданий, соблюдает ли дисциплину труда — время обеда, перерывов и др.);

стиль работы (всегда ли принимает обдуманные решения, имеет ли склонность к самоанализу, способен ли доводить дело до конца);

инициативность (имеет ли желание принимать на себя дополнительную ответственность, как воспринимает новые задания, готов ли идти на риск);

склонность к сотрудничеству (проявляет ли готовность и способность работать совместно с коллегами и подчиненными, умеет ли поддерживать благоприятный психологический настрой в коллективе).

Каждый фактор оценивается по 5-балльной шкале. Причем от руководителя требуют подтвердить оценку — раскрыть в письменной форме конкретные действия работника, отношение к исполнению обязанностей в той или иной ситуации, а также указать конкретные результаты деятельности работника, которые подтверждали бы оценку.

Оценка деловых и личных качеств практически не применяется в отношении малоквалифицированных рабочих и ряда конторских служащих, т.е. тех категорий,

613

614

которые могут быть легко заменены на рынке рабочей силы. Иначе говоря, «оценка качеств» напрямую связана с длительностью использования работника.

Оценка деловых и личных качеств работника может быть осуществлена с помощью рейтинговых методов, ориентированных на сравнение поведения и трудовых достижении работников друг с другом (относительная рейтинговая система) или на сравнение результатов работы каждого со стандартом (абсолютная рейтинговая система). Другие рейтинговые методы ориентированы на оценку производительности работников (ориентированные на результат системы).

Простейший тип абсолютной рейтинговой системы —это повествовательный очерк, в котором оценщик описывает сильные и слабые стороны, потенциал работника и дает предложения по улучшению. Этот подход предполагает прямое заявление от оценщика, чье знание об исполнении работника является хорошо обоснованным.

Если эссе подготовлены хорошо, они содержат подробную обратную связь с подчиненными в отношении их исполнения. С другой стороны, сравнение между людьми, группами или отделами почти невозможно, так как различные эссе касаются различных аспектов исполнения каждого работника. Это делает затруднительным использование данной информации для решений по персоналу, так как подчиненные не сравниваются объективно. Методы, которые сравнивают работников друг с другом, требуют только одного: чтобы оценщик рассматривал всех работников — от высших до низших, от лучших до худших. Альтернативная классификация требует, чтобы оценщик сначала составил список всех работников на листе бумаги. Из этого листа он выбирает лучшего работника, затем худшего работника, затем второго лучшего, затем второго худшего и так далее, перемещаясь сверху вниз по списку, пока все работники не будут классифицированы.

Более систематический метод сравнения работников друг с другом известен как парные сравнения. Здесь каждый работник сравнивается с другим работником обычно в такой категории, как «настоящая ценность для организации». Задача оценщика— просто выбрать «лучшего» из каждой пары.

Для иллюстрации предположим, что мы имеем четырех работников для оценки: Иванов, Петров, Сидоров и Дудкин. Сравнение состоит в следующем:

Иванов против Петрова: Иванов;

Иванов против Сидорова: Иванов;

Иванов против Дудкина: Иванов;

Петров против Сидорова: Петров;

Петров против Дудкина: Петров;

Сидоров против Дудкина: Сидоров.

Очевидно, что Иванов является наиболее ценной персоной. Дудкин является наименее ценной персоной. Петров классифицирован вторым, а Сидоров — третьим. Так как эти сравнения сделаны на общей основе («Кто лучше?») и не учитывают специфики поведения работников, они могут быть предметом определенного вызова. С другой стороны, методы, сравнивающие работников друг с другом, наиболее уместны для ранжирования целей оплаты.

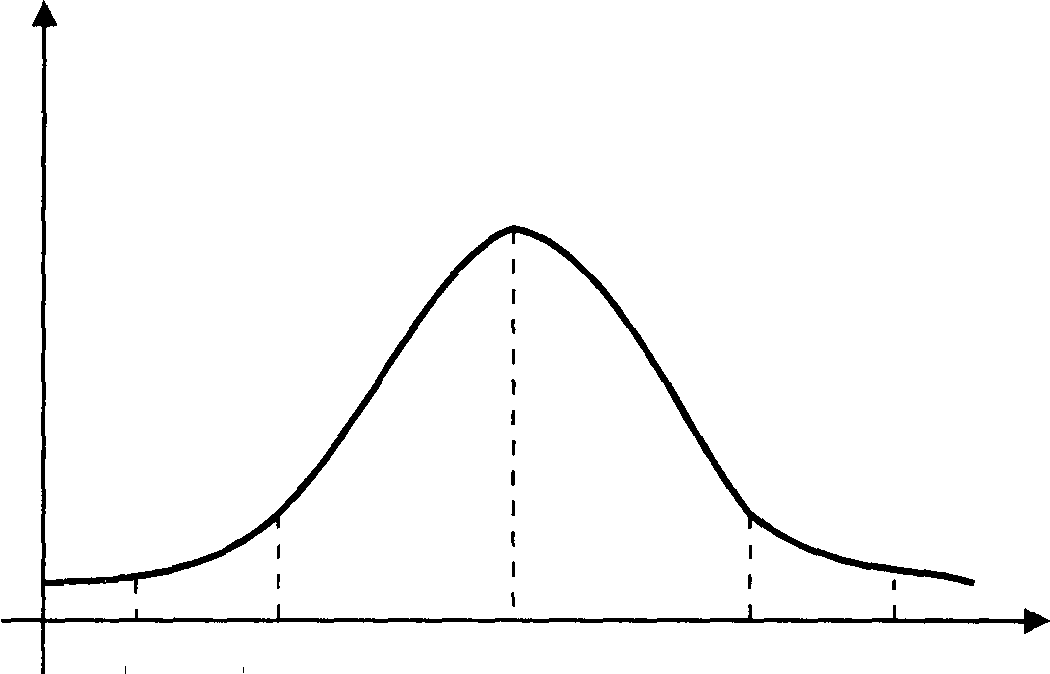

Окончательный метод сравнения работников друг с другом — «силовое» распределение. Как следует из названия, общее распределение рейтингов принуждается силой от нормального до предположения, что сравнительно небольшая группа работников — действительно выдающаяся, сравнительно небольшая часть — неудовлетворительная, а все остальные — между ними. Рис. 8.3.4. иллюстрирует этот метод, предполагая пять рейтинговых категорий использования.

614

615

10% 20% 40% 20% 10%

А "Силовое" распределение персонала

Норма

40% 70% 100% 130%

Результативность

Б Распределение численности персонала по интервалам результативности

Рис. 8.3.4. Распределение персонала по интервалам результативности

Как видно из рисунка, больший процент оцениваемых должен быть классифицирован как средний, 20% — выше среднего, 20% — ниже среднего, 10%) — выдающийся и 10% — неудовлетворительный.

«Силовое» распределение ранжирует всех работников, начиная сверху распределения (оценщик снисходителен), внизу распределения (оценщик строг) и в середине (центральная тенденция). Однако оно может вызвать у большой доли работников обиду. Этот подход используется, когда должно быть оценено много работников.

Одним из наиболее популярных рейтинговых методов является поведенческий контрольный лист. Оценщик собирает информацию, которая описывает связанное с рабо-

615

616

той поведение. Его задачей является просто «проверка» этой информации. При этом подходе оценщики не столько дают оценку, сколько описывают трудовое поведение. Описательные рейтинги, похоже, более приемлемы, чем оценочные (хорошо—плохо). При таком методе декларативное заявление (например: «Она или он получает жалобы от покупателей») оценивается по таким категориям, как «всегда», «очень часто», «довольно часто», «иногда» и «никогда». Каждая категория «весит», например, от 5 («всегда») до 1 («никогда»), если заявление описывает желательное поведение. В целом цифровые рейтинги (или очки) для каждого работника дают сумму, которая затем проверяется по каждому пункту. Пример суммарного рейтинга оценки исполнения педагога показан на рис. 8.3.5.

Оценщик просто проверяет ответные категории, наилучшим образом описывающие поведение учителя. Категории варьируются от 5 баллов (полностью согласен) до 1 балла (полностью не согласен). Общая сумма складывается из баллов по каждому пункту.

Специальный тип поведенческого контрольного листа известен как система силового выбора. Эта технология была развита специально для уменьшения снисходительности оценщиков и дачи объективной оценки стандартам для сравнения инди-видуалов. Для этого пункты контрольного листа приводятся в порядок в группах, из которых оценщики выбирают заявления, которые в наибольшей или наименьшей степени описывают каждого работника. Общий рейтинг для каждого работника получают, пользуясь специальным ключом баллов к описанию оценщика.

Например, четыре пункта для оценки инструкторов воздушных сил:

а) терпеливый с медленно обучающимися;

б) лекции доверительны;

в) хранит интересы и отношения класса;

г) ознакомление класса с целью каждого урока.

Все четыре заявления одобрены и все в равной степени общественно значимы, но только а) и в) были использованы для характеристики эффективного инструктора. Так как оценщикам неизвестен балльный вес каждого заявления, в теории они не могут выбрать любимцев. На практике оценщиков раздражает шкала силового выбора. Они хотят сказать открыто, как они оценивают кого-то, и не обманывать в подготовке «честной» оценки. Дополнительный недостаток — стоимость данного метода. Метод силового выбора мало используется (и даже может дать отрицательный эффект) в оценочных интервью, для оценщиков, не знающих уровня исполнения. Для преодоления этих трудностей могут быть использованы методы критических случаев.

|

Полностью согласен |

Согласен |

Не знаю |

Не согласен |

Категорически не согласен |

Учитель хорошо подготовлен |

|

|

|

|

|

Учитель использовал понятный язык |

|

|

|

|

|

Учитель заставлял нас думать |

|

|

|

|

|

Обратная связь учителя с учениками помогает в обучении |

|

|

|

|

|

Учитель знает свой предмет хорошо |

|

|

|

|

|

Рис. 8.3.5. Оценка исполнения с помощью суммарного рейтинга

616

617

Критические случаи — это краткие доклады об эффективности выполненной работы. Они нацелены на общую картину, а не на детали.

Например, менеджер в розничном магазине компьютеров описывает продавца словарного программного продукта, следующим образом: Он (продавец) поощрял покупателя попробовать наш новый пакет программ для составления писем. Конечный продукт был полон типографских и «спелленговых» ошибок, каждая из которых была показана покупателю. В результате продавец продал покупателю словесную программу плюс обучающее руководство и программу проверки написания.

Эти маленькие истории усиливают внимание к способам установления поведения работников, а также к способам удачной работы. Критические случаи также привлекательны в оценочном интервью, потому что супервайзеры могут нацелиться на текущее трудовое поведение больше, чем на неопределенное подчеркивание штрихов.

Подобно другим рейтинговым методам, критические случаи имеют свои недостатки. Первый — оценщики могут решить, что запись случаев из работы подчиненных на ежедневной или даже еженедельной основе слишком обременительна. Второй — оценщики устанавливают стандарты, по которым оцениваются подчиненные;

однако мотивация будет выше, если подчиненные смогут участвовать в установке стандартов, по которым их будут оценивать. И третье — повествовательная форма не позволяет сравнивать работника и организацию. Для преодоления этих проблем можно использовать графические рейтинговые шкалы.

Графические рейтинговые шкалы — наиболее широко применяемый рейтинговый метод. Часть такой шкалы показана на рис. 8.3.6.

Шкалы графического рейтинга могут не уступать глубине эссе или описанию критических случаев, а результаты могут быть точно выражены в количественном выражении, и так как шкалы стандартизированы, можно проводить сравнение между работниками. Графические шкалы рейтингов часто подвергаются критике, но, когда происходит сравнение с более фальсифицированными шкалами «силового» выбора, графическая шкала убеждает своей достоверностью, и она более приемлема для оценщиков.

Сегодня применяются четыре основных метода комплексной оценки выполнения работ: балльные, системы сравнения характеристик работников, системы контрольных листов, системы отчетов о выполнении работ и др. Наибольшее распространение получили последние два метода.

|

Уровни исполнения |

||||

Неуд. |

Условный |

Удовл. |

Хороший |

Выдающ. |

|

Присутствие |

|

|

|

|

|

Внешность |

|

|

|

|

|

Зависимость |

|

|

|

|

|

Качество работы |

|

|

|

|

|

Количество работы |

|

|

|

|

|

Отношение с людьми |

|

|

|

|

|

Знание работы |

|

|

|

|

|

Рис. 8.3.6. Фрагмент графической рейтинговой шкалы

617

618

Балльные методы оценки выполнения работ предусматривают сравнение показателей выполнения работ и деловых характеристик работников с заранее разработанными нормативами. В этих целях тщательно выбираются факторы оценки и число степеней каждого фактора, а также оценка их в баллах. Используются две большие разновидности балльных систем — графические шкалы и многостепенные шкалы. Для обеих разновидностей характерно применение шкал оценки в качестве средства технических расчетов. Если при методе графических шкал число степеней заранее установлено (как правило, 4—5 в виде номеров — количественные шкалы, в виде алфавитных букв — алфавитные шкалы, в виде процентов — процентные или в описательном виде — плохо, удовлетворительно, нормально, хорошо и отлично, то при методе многостепенных шкал число степеней дифференцировано и на схеме не определено. В табл. 8.3.1. даются примеры количественной шкалы балльной оценки и расчеты распределения работ по группам выплат надбавок за услуги.

Таблица 8.3.1

Количественная шкала балльной оценки выполнения работ

А. Оценка степеней (в баллах)

Элемент оценки работы (работника) |

Степень |

||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

||

Факторы, относящиеся к выполненной работе |

|||||||||

Количество или объем работы |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Качество |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Знание работы |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Мышление |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

|

Надежность |

4 |

6 |

7 |

9 |

10 |

12 |

13 |

14 |

|

Итого баллов |

17 |

24 |

30 |

37 |

43 |

50 |

56 |

62 |

|

Факторы, относящиеся к работнику |

|||||||||

Способность выражать мысли |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

И н и ци ати в н ость |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

8 |

10 |

|

Отношение к работе |

— |

— |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Приспособляемость |

— |

— |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Руководство |

— |

— |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Итого баллов |

6 |

8 |

13 |

18 |

23 |

28 |

33 |

38 |

|

Б. Процедура распределения работы по уровню ее выполнения |

|||||||||

Группа доплат за услуги |

«Вилка» оценок, число баллов |

Предполагаемое нормальное распределение работ по уровню выполнения, % |

Действительное распределение работ по уровню выполнения, %* |

||||||

I (высшая) |

91—100 |

3—5 |

|

||||||

2 |

81—90 |

6—12 |

|

||||||

3 |

71—80 |

65—70 |

|

||||||

4 |

61—70 |

10—15 |

|

||||||

5 (низшая) |

60 и меньше |

3-5 |

|

||||||

* Последняя колонка справа части Б шкалы заполняется оценщиком по результатам аттестации работника

618

619

Метод контрольных листов применяется самостоятельно и в сочетании с методами графических шкал. При этом методе в специальные контрольные листы записываются подробные вопросы о различных факторах оценки выполнения работ и деловых качеств работников, на которые лицо, дающее оценку, должно дать ответы и заключения.

Цель таких контрольных листов заключается не только в том, чтобы выяснить, в какую группу по размерам доплат за заслуги стоит отнести ту или иную работу или работника, но и в том, чтобы определить сильные и слабые стороны работника для достижения большей эффективности его труда.

Помимо наблюдения в процессе труда непосредственного руководителя используются и специальные методы оценки личных качеств: обследования, анкеты, многочисленные виды тестов. Некоторые психологические тесты содержат от 200 до 500 вопросов и обрабатываются только с помощью ЭВМ. Но, учитывая оторванность тестов от специфики производства, в настоящее время стала проявляться тенденция, направленная на конкретизацию известных тестов с помощью моделирования производственных процессов, присущих данной организации.

Наиболее уязвимым аспектом оценки является способ определения потенциала работника и степени его реализации, что особенно важно для кадрового обеспечения инновационных процессов. Сами по себе результаты труда ответа на этот вопрос не дают, поскольку фиксируют нынешнее состояние работника. В значительно большей степени способствует выявлению потенциала оценка личных качеств, рассмотренных в развитии.

Характер выполняемой работы может существенно различаться по сравнению с теми же нововведенческими структурами. Следовательно, понадобятся совершенно новые качества (к примеру, новаторство, предприимчивость и т.д.), наличие которых можно только предполагать. В результате отлично зарекомендовавший себя работник окажется непригодным для новой работы. Вместе с тем наилучшим способом выявления потенциала работника остается наблюдение за ним (и оценка) в новой производственной обстановке, на новом месте. Имеются в виду испытательный срок, ротация молодых кадров по подразделениям фирмы, временное замещение, позволяющее развить способности к конкретным видам труда. В этих же целях практикуется непродолжительное подключение молодых работников к работе целевой нововведенческой группы. Для управляющих разных уровней чрезвычайно полезной является временная работа на небольших предприятиях, находящихся в «зоне интересов» фирмы, где резко повышается возможность принимать самостоятельные решения в критических ситуациях. Правда, тут есть опасность, что необходимые качества не успеют проявиться. Такие же низшие целевые структуры, как кружки качества, позволяют выявить потенциал работника и без изменения трудовых функций, поскольку инновационная деятельность осуществляется параллельно с основной.

Выделяют следующие направления повышения эффективности работы по оценке деятельности персонала.

1. Как оцениваемые, так и оценщики должны готовиться к встрече и быть готовыми обсуждать прошлую результативность труда работника на фоне задач того периода.

2. Оценщик должен стараться подчеркнуть, что данная беседа является не дисциплинарным мероприятием, а встречей с целью обсуждения прошлой работы, для того чтобы повысить результативность труда работника в будущем.

619

620

3. Оценщику следует планировать время проведения беседы таким образом, чтобы половина отведенного на беседу времени осталась для обсуждения оценки и будущей работы самим работником.

4. Оценщику рекомендуется проводить беседу, начиная со специфичных положительных достижении работника. Изложение недостатков следует размещать между двумя положительными результатами. Сосредоточивайте внимание и ориентируйте обсуждение на комментариях о результативности работы, а не на критике личностных качеств. Подчеркните, что целью обсуждения отдельных вопросов является ликвидация этих проблем в будущем, а не критика прошлых недостатков. Возможно, что не следует упоминать более чем I—2 недостатка во время одной беседы. Для многих людей довольно сложно работать над исправлением одновременно более двух упущений.

5. То, как оценщик обсуждает негативные моменты работы оцениваемого, тоже очень важно. Следует особенно аккуратно подбирать слова при описании недостатков. Необходимо, чтобы комментарии относились непосредственно к результативности труда, чтобы сам работник понимал, что задачей беседы является улучшение его работы в будущем, а не обсуждение прошлых недостатков. И конечно, беседа должна проходить наедине между оценщиком и оцениваемым.

6. Оценщику надо следить за тем, чтобы не слишком переполнять работника информацией. Слишком большое количество информации может запутать, а слишком малое — расстроить планы оценщика.

7. Оценщику следует поощрять вовлечение оцениваемого в беседу, его самооценку и его обзор собственной работы. Следует рекомендовать оцениваемому проводить самооценку периодически.

8. Последним аспектом беседы должно быть обсуждение будущих задач и вопроса о том, как начальник может помочь подчиненному достичь персональных целей и задач, поставленных перед организацией.

Полученные сведения должны быть обращены в конкретные программы действий и рекомендации, как преодолеть недостатки в работе, как развить наиболее полезные для предприятия личностные и деловые качества, какие меры поощрения или дисциплинарные санкции окажутся более эффективными применительно к конкретному работнику.

Основным требованием для любого оценщика является возможность наблюдения за выполнением работы в течение определенного периода (например, 6 месяцев). В качестве возможных оценщиков могут выступать следующие категории персонала:

1. Непосредственный руководитель, который больше знаком с индивидуальным исполнением и имеет лучшие возможности для оценки текущего исполнения работ персоналом. Кроме того, он может наилучшим образом связать индивидуальное исполнение с целями организации. Так как он также ответственен за вознаграждение (порицание), кажется только логичным сделать непосредственного руководителя ответственным и за оценку исполнения.

2. Равные по положению (коллеги). В некоторых видах работ, таких, как внешние продажи, правовая деятельность и обучение, руководитель редко может наблюдать конкретную деятельность работника. Иногда очевидные показатели, такие, как количество проданного товара, могут содержать полезную для оценки исполнения информацию, по в других обстоятельствах мнения коллег даже лучше. Коллеги могут хранить перспективы исполнения, что отличает их от непосредственных руководителей. Так, напарник полицейского в лучшем положении в отношении ежедневной оценки исполнения, чем привязанный к конторке сержант или лейтенант. На практике мнение коллег лучше рассматривать только как часть системы оценки исполнения, которая включает все источники, обладающие уникальной информацией или перспективами ее получения.

620

621

3. Подчиненные. Оценка подчиненными может использоваться при развитии непосредственного руководителя. Подчиненным известны размер полномочий, которым он обладает на самом деле, насколько хороши его связи, тип стиля лидерства, способность к планированию и организации. Оценка подчиненными используется регулярно в учебных заведениях (студенты оценивают педагогический персонал), в крупных фирмах, где руководители имеют много подчиненных, в небольших фирмах, когда руководители имеют мало подчиненных.

4. Самооценка. В пользу широкого использования самооценки говорят следующие доводы: возможность участия в процессе оценки исполнения, особенно если оценка комбинируется с постановкой целей, улучшает мотивацию и уменьшает сопротивляемость во время оценочного интервью. С другой стороны, самооценка ведет к большей снисходительности, меньшему разнообразию, большей подверженности влиянию, меньшей согласованности с мнением остальных. Так как работники стремятся дать себе более высокую оценку, чем их руководитель, самооценка более применима для консультаций и развития, чем для решений по персоналу.

5. Клиенты. В некоторых ситуациях «покупатели» индивидуального или организованного обслуживания могут иметь уникальную перспективу для исполнения работы. Примеров много: абоненты кабельного телевидения, клиенты банков и брокерских домов, местная милиция и пожарная служба. Хотя нельзя ожидать полного совпадения целей клиентов и организации, сведения, поступившие от клиентов, могут стать полезными при принятии таких решений по персоналу, как продвижение, перемещение и необходимость в обучении, а также как основа для саморазвития.

Таким образом, могут использоваться несколько различных источников оценочной информации (рис. 8.3.7).

Количественные и качественные результаты труда, с одной стороны, и деловые и личные качества — с другой, в текущем плане оцениваются раздельно. Воедино они (а также и анкетные данные) сводятся на основании единой балльной оценки — аттестации, имеющей также распространенное название «оценка заслуг». В большинстве случаев аттестация проводится один раз в год; в отдельных компаниях, если они применяют очень упрощенные процедуры оценки, — каждые полгода.

Под аттестацией сотрудника организации понимают определение его квалификации, уровня знаний либо отзыв о его способностях, деловых и иных качествах. Аттестация — это 4юрма оценки человека, которую может дать только другой человек (в отличие от технического устройства, параметры и технические характеристики которого могут быть измерены техническими средствами). Поэтому результат аттестации человека человеком всегда субъективен, так как несет отпечаток личности

|

Источники |

||||

Руководитель (супервайзер) |

Коллеги |

Подчиненные |

Сам |

Клиенты |

|

Решение по персоналу |

+ |

+ |

|

|

|

Саморазвитие |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Исследование персонала |

+ |

+ |

|

|

+ |

Рис. 8.3.7. Источники использования оценочных данных

621

622

того, кто аттестует. Очевидно противоречие: стремление объективно оценить то, что объективной оценке не поддается.

Однако эволюция аттестационной процедуры налицо, и ее проведение в развитых фирмах является не формальным мероприятием, а основой динамики персонала.

В мировой практике наиболее распространена аттестация «белых воротничков». Особенности труда руководителей и специалистов, во-первых, связаны с предметом их труда — информацией; во-вторых, труд их содержит творческий компонент; в-третьих, результат труда может не зависеть от длительности исполнения; в-четвертых, имеет место «отложенный результат» — пролонгированность во времени конкретного воплощения генерируемых идей.

Аттестация может иметь явные и латентные (скрытые) функции. Явная аттестация — это установление факта пригодности того или иного человека к определенной социальной роли — инженера, руководителя и т. д. Причем оно должно носить официальный характер и быть зафиксировано в документе, адресованном более широкому кругу лиц. Поэтому конечной целью аттестации является решение, изменяющее или сохраняющее социальное положение аттестуемого в соответствии с его готовностью к исполнению данной социальной роли. Явными являются и возможные компоненты аттестации: извещение (дает возможность аттестуемому подготовиться и присутствовать при процедуре); процедура (должна обеспечить объективность решения об изменении или сохранении социального положения аттестуемого); характеристика (должна зафиксировать сильные и слабые стороны и качества аттестуемого, важные для данной социальной роли); решение (должно определить его дальнейшую судьбу).

Латентных (скрытых) функций аттестации может быть довольно много. Наиболее распространенные из них следующие: придание большего веса принятым ранее кадровым решениям; углубление знакомства с подчиненными, их возможностями и способностями; разрушение круговой поруки и взаимной нетребовательности подчиненных; основание для того, чтобы вынудить конкретных работников покинуть фирму; перекладывание ответственности за расстановку кадров на аттестационную комиссию; придание коллективу дополнительного стимула для улучшения работы; мотивация и стимулирование труда; планирование карьеры сотрудников и т. д.

Развитие систем аттестации идет по пути большей обоснованности экспертной оценки сотрудника. Легче всего оценить вклад того или иного руководителя или специалиста его непосредственному начальнику. Лишь он знает, что данному работнику поручалось, в каких условиях он работает, как его работа контролировалась и стимулировалась, какую ему оказывали помощь или какие препятствия ему пришлось преодолеть. Однако тесное взаимодействие между начальником и подчиненным не может не привести к возникновению между ними негативных отношений, что делает начальника в большей или меньшей мере пристрастным.

Исследования показывают, что чем дольше сотрудник работает на одном и том же месте, тем ниже его оценка. Одной из причин является ожидание, что с годами сотрудник будет делать свою работу быстрее и лучше. Если же этого не происходит, то разочарованный руководитель занижает оценку сотруднику. Нередко причиной занижения бывает раздражение руководителя на отсутствие энтузиазма у ветеранов на нововведения.

622

623

Аттестационная процедура должна определенным образом ограничивать этот субъективизм. Эволюция развития процедуры показывает, как это происходило на практике: от личной субъективной оценки начальника к экспертным групповым методам оценки (существует множество технологий, наиболее часто применяется техника «номинальной группы»), к полностью автоматизированной аттестации руководителей и специалистов.

Несомненный интерес представляет опыт германских фирм, позволяющий на базе регулярной аттестации персонала не только мотивировать кадры, определять их заработную плату, но и наглядно планировать карьеру сотрудников.

Сущность методики состоит в определении тех приоритетных качеств сотрудников, которые наиболее ценны с позиций достижения конечной цели фирмы.

Мировая практика не дает однозначного ответа на вопрос, какие личные черты характера работников должны оцениваться при анализе их деятельности. Нередко предлагались для аттестационных оценок такие черты сотрудников, как интерес к труду, инициативность, внимательность, такт, лояльность, умение приспосабливаться к меняющимся условиям труда, трудолюбие и даже внешний вид.

В рассматриваемой методике все служащие, специалисты и руководители оцениваются с точки зрения определенных критериев (требований), необходимых в конкретной сфере деятельности. Критерии ранжируются по своей значимости экспертной группой, в результате чего каждому критерию присваивается вес значимости и соответствующая оценка в баллах. Упрощенный пример приведен на рис. 8.3.8.

Для выработки типов критериев и соответствующих им признаков экспертная группа составляет словарь деловых характеристик, охватывающий все специализации (или ту, специалисты которой аттестуются). Признаки ранжируются в пределах, соответствующих каждому критерию.

Например, для критерия «Знания и опыт» экспертной группой выбраны следующие пять признаков:

1) профессиональные знания;

2) опыт;

3) навыки решения типовых задач;

4) дополнительные знания и опыт;

5) знания мировых стандартов работы.

Эти признаки ранжируются экспертной группой по значимости: суммарная значимость равна 100%, она соответствует 250 баллам. В соответствии с присвоенным весом из пропорции определяют количество баллов, соответствующее каждому признаку (рис. 8.3.9).

№ п/п |

Типы требований (критерии) |

Вес значимости, % |

Максимальное количество баллов |

1 |

Знания и опыт |

25 |

250 |

2 |

Мышление |

25 |

250 |

3 |

Принятие решений |

15 |

150 |

4 |

Ответственность |

20 |

200 |

5 |

Информационные связи и контакты |

10 |

100 |

6 |

Персональные характеристики |

5 |

50 |

|

ИТОГО |

100 |

1000 |

Рис. 8.3.8. Значимость критериев оценки персонала

623

624

Критерий |

Весовой коэффициент критерия |

Максимальное количество баллов |

Признаки |

Весовой коэффициент признака в критерии,% |

Максимальное количество баллов |

Знания и опыт |

25 |

250 |

Профессиональные знания |

30 |

75 |

|

|

|

Опыт |

30 |

75 |

|

|

|

Навыки решения типовых задач |

25 |

63 |

|

|

|

Дополнительные знания и опыт |

10 |

25 |

|

|

|

Знание мировых стандартов работы |

5 |

12 |

|

|

|

|

100 |

250 |

Рис. 8.3.9. Расчет значимости критерия «Знания и опыт»

Максимально возможное количество баллов по всем критериям равно 1000. Каждый аттестуемый имеет шанс набрать S баллов:

……………………………………

Частное от деления подлежащего распределению для данной группы работников фонда заработной платы на общую сумму набранных ими баллов определит цену балла. Произведение набранных баллов на цену балла определит должностной оклад сотрудника (или его переменную часть) на момент аттестации.

Разбив персонал фирмы на ряд категорий, можно определить некоторый нижний предел в баллах (соответственно в должностном окладе) для каждой категории сотрудников, который может служить ориентиром при приеме на работу на время испытательного срока, так как оценить работника по всем признакам в момент приема невозможно.

Методика предполагает использование разработанной таблицы для ротации кадров. Например, «недобор» минимальной суммы, соответствующей данной должности, при аттестации может служить основанием для перевода работника в другую категорию служащих либо для его увольнения. Таким образом, набранная сумма баллов и содержательная часть уровней признаков и критериев является характеристикой аттестуемого. При этом достигается наглядность стоимостной оценки «вклада» сотрудников, алгоритм возможных переходов на другие уровни руководства данной фирмы или перспективы повышения должностного оклада на прежнем уровне.

Для каждой категории служащих может разрабатываться своя аттестационная таблица, позволяющая учесть специфику работы и возможности кадрового продвижения.

Методика требует кропотливой подготовки, но ее внедрение является достаточно мощным мотивирующим фактором, ибо позволяет каждому сотруднику выявить свои возможности, потребности и сконцентрироваться на достижении целей фирмы.

624

625

NB

Заработная плата —это денежная выплата, регулярно производимая нанимателем работнику за отработанное время, произведенную продукцию или другую конкретную деятельность работника. В условиях рыночных отношении заработная плата как форма стоимости рабочей силы может быть определена как основная часть объема жизненных средств, которые должен получить работник в обмен на свои труд.

Комплексное рассмотрение сущности заработной платы позволяет выделить и проанализировать присущие ей функции:

воспроизводственную — обеспечение возможности воспроизводства рабочей силы, основная часть жизненного фонда работников;

стимулирующую (мотивационную) — важнейший материальный стимул, напрвленный на повышение заинтересованности в развитии производства, от которого зависит размер оплаты труда;

социальную — реализация принципа социальной справедливости;

учетно-производственную — отражение реального трудового вклада, конечных результатов работы трудового коллектива, меры участия живого труда в процессе образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства.

Заработная плата минимальная — официально устанавливаемый государством минимальный размер заработной платы, зависящий от уровня прожиточного минимума. Она должна периодически пересматриваться, уровень ее не должен быть ниже уровня прожиточного минимума.

Под организацией заработной платы понимается ее построение, обеспечение взаимосвязи количества и качества труда с размерами его оплаты, а также совокупность составных элементов (нормирование, тарифная система, премии, доплаты и надбавки).

Основа традиционной организации заработной платы — тарифная сетка, гарантированные тарифные ставки и должностные оклады. Сейчас предприятия начинают применять бестарифные и другие системы заработной платы.

Тарифная ставка представляет собой выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий персонала в единицу времени (час, день, месяц). Различают часовые, дневные и месячные тарифные ставки. Устанавливаются тарифные ставки по каждому квалификационному разряду.

Сдельная заработная плата ставит размер заработка в зависимость от производительности труда работника.

Повременная заработная плата определяется не по конкретному результату работы, а по времени, которое работополучатель отработает в данной организации.

625

626

По своей структуре заработная плата складывается из трех компонентов:

основная (постоянная, базовая) заработная плата образуется из тарифного заработка с регулирующими его надбавками (за производительность труда, с учетом роста стоимости жизни и т.д.);

дополнительная (переменная) часть заработной платы за отработанное время включает сдельные приработки, различные надбавки к основному заработку, в том числе надбавку по индивидуальным и коллективным премиальным системам, за сверхурочную, сменную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за вынужденный перерыв в работе, за стаж, за вредные и опасные условия труда, а также некоторые другие доплаты;

заработная плата, выплачиваемая с учетом социальных факторов.

Рыночная самонастройка представляет собой систематическую самостоятельную корректировку заработной платы каждой организацией с учетом изменения среднестатистической заработной платы по всем указанным выше параметрам.

Заработная плата номинальная — сумма денег, получаемая наемным работником за определенный промежуток времени (неделю, месяц, год).

Заработная плата реальная — количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату.

Минимальный потребительский бюджет может рассчитываться как исходя из физиологически необходимого набора продуктов питания, одежды, затрат на жилище, так и исходя из физиологически рационального набора товаров и услуг. На основе величины минимального потребительского бюджета рассчитываются величины таких социально значимых показателей, как минимальная заработная плата, минимальные пенсии и пособия по безработице, минимальная государственная стипендия.

Индексация заработной платы означает автоматическое ее повышение с учетом изменения индекса цен за определенный период и рассчитывается на основе набора розничных цен на товары и услуги, потребляемые рабочими и служащими.

Единая межотраслевая тарифная сетка (ETC) предполагает установление единых тарифных коэффициентов и тарифных разрядов для работ равной сложности во всех видах производств промышленности, строительства и других отраслей взамен двух ныне действующих тарифных систем, привязанных к категориям работников.

Оценка работ — это инструмент для систематического определения места работ в иерархии заработной платы внутри предприятия. Оценка работ опирается на сравнение и анализ тех требований, которые предъявляются работой к ее исполнителям для достижения нормальной производительности, но без учета индивидуальных способностей и усилий конкретных работников.

Назначение единой схемы оценочных факторов — обеспечить по возможности полную и всестороннюю характеристику сложности различных видов труда. Проведение сопоставлений работ по сложности служит целям обоснования единой тарифной сетки и позволяет создать классификатор работ.

626

627

Производительность труда — количественные и качественные показатели работы персонала за определенный период.

Аттестация сотрудника организации—определение его квалификации, уровня знаний, отзыв о его способностях, деловых качествах.

В

1. Назовите основные элементы организации заработной платы и раскройте их содержание.

2. Какова роль государства в регулировании заработной платы?

3. Назовите основные направления дифференциации заработной платы.

4. Раскройте суть тарифного регулирования заработной платы.

5. Сколь часто следует проводить оценку результативности труда?

6. Кто должен заниматься оценкой результативности труда работников на предприятии? При каких обстоятельствах? Какие критерии следует использовать при оценке результативности труда работников?

7. Проведите сравнение методов оценки результативности труда. Если бы вам пришлось выбирать один из методов для оценки результативности вашего труда, какой метод вы бы выбрали? Почему?

8. Опишите, как следует проводить эффективную беседу, при которой работнику сообщается оценка результативности его труда, если работник, с которым проводится беседа, новый и неопытный? А если работник опытный?

9. Опишите причины основных трудностей, возникающих при проведении оценок, имеющих отношение к:

а) самим системам оценки;

б) лицам, проводящим оценку;

в) оцениваемым работникам.