- •Финансовый менеджмент 1-8.

- •1. Содержание и организация финансового менеджмента

- •3. Виды и формы финансового анализа, сферы их применения в финансовом менеджменте.

- •4. Доходность и риск как критерии оценки финансовых решений. Управление финансовыми рисками. Соотношение риска и доходности

- •7. Финансовые решения в сфере инвестиционной деятельности

- •8. Финансовые решения в сфере финансовой деятельности. Управление капиталом: определение оптимальных объемов и структуры

- •9. Финансовые решения в сфере финансовой деятельности. Управление заемным капиталом.

- •11. Стоимость бизнеса как критерий принятия управленческих решений.

- •12. Концепция управления, ориентированного на создание стоимости бизнеса (vbm).

- •Блок 2. «Основы менеджмента»

- •Общая теория управления. Теоретический взгляд на природу, сущность и развитие управления. Закономерности управления социально-экономическими системами.

- •Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации. Специфические законы функционирования социальной организации.

- •3. Методологические основы менеджмента: законы, принципы и функции управления. Инфраструктура менеджмента.

- •Социофакторы и этика менеджмента. Понятие социальной ответственности и основные подходы к ее интрепритации.

- •5. Интеграционные процессы в менеджменте. Роль коммуникаций в системе управления, основные виды. Коммуникационный процесс, его элементы и этапы. Причины искажения информации

- •Природа и состав функций менеджмента. Общие функции управления. Взаимосвязь и динамичность общих, частных и вспомогательных функций в системе управления организацией.

- •Системный подход в менеджменте. Понятие системы, основные типы систем, их свойства. Общие принципы (законы) управления системами.

- •8. Маркетинг как функция управления. Цели и задачи. Методы и модели управления маркетингом. Структура и функции службы маркетинга

- •5 Разных подходов в управлении маркетингом:

- •9. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Основные виды и методы контроля. Процедуры контроля. Система контроллинга на предприятиях в условиях рыночных отношений.

- •10. Сущность и задачи реструктуризации организации

- •11. Анализ и конструирование организации: жизненный цикл, фазы развития. Типы организаций. Организационно-правовые формы организаций

- •12. Стиль менеджмента и имидж менеджера. Основные функции и сферы деятельности менеджера. Менеджер и предприниматель

- •Вопрос 13.Формы организации системы менеджмента. Понятие организационной структуры, классификация структур управления, современные тенденции их развития.

- •Вопрос 14. Исторические тенденции развития теории менеджмента, этапы и школы. Основные модели менеджмента, их особенности.

- •1. Определение и содержание экономической безопасности предприятия.

- •Блок 5. «Управление качеством»

- •Вопрос 1.Историческая логика развития систем менеджмента качества: от контроля качества к всеобщему управлению качеством.

- •Вопрос 2. Стандарт и стандартизация. Цели, задачи, функции стандартизации.

- •Вопрос 4. Концепция всеобщего (тотального) менеджмента качества (tqm). Основные принципы tqm.

- •Вопрос 5. Содержание понятий "управление качеством", "менеджмент качества" и "Система менеджмента качества". Роль менеджмента качества в общем менеджменте компании.

- •Блок 6 «Управленческие решения»

- •Мотивация качественного решения и др.

- •2) Методы разработки управленческих решений

- •3.1. Источники и виды неопределенности

- •Блок 7. «Антикризисное управление»

- •Блок 8. «Стратегический менеджмент»

- •1. Стратегический менеджмент. Школы и модели стратегического менеджмента. Общая экономическая стратегия. Пирамида стратегий

- •Блок 8 вопрос 3.Методы и модели стратегического анализа.

- •1.Анализ факторов окружающей среды – пэст анализ

- •3.Анализ позиционирования параметров фирмы в выбранном сегменте рынка. Snw сильные стороны, нейтральные стороны, слабые

- •4.Анализ и оценка потенциала фирмы методом круговой диаграммы с помощью факторного анализа.

- •4.Формирование стратегических целей, дерево целей.

- •5. Стратегический маркетинг. Концепции, задачи, методы и модели исследования.

- •I этап: 1908-1932 гг. Производство и сбыт продукции

- •II этап: 1932-1950 гг. Производство, сбыт, рынок, потребитель

- •III этап: 1950-1980 гг.

- •IV этап: 1980 г. – по настоящее время. Интенсивное развитие стратегического маркетинга

- •6.Стратегии маркетинга (продуктово - товарная стратегия, реклама, ценовые стратегии).

- •7.Стратегия внешнеэкономической деятельности (глобальная стратегия)

- •8.Разработка деловой стратегии фирмы. Технологическая модель, правила разработки деловой стратегии

- •9. Бизнес-планирование как новая форма внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана. Основные виды бизнес-планов

- •10. Стратегии конкурентной борьбы, формирование конкурентных преимуществ фирмы

- •Блок 9. «Организационное поведение», «Управление персоналом»

- •Старая схема уп (традиционная) Ген. Директор

- •2. Современная организационная структура управления

- •3.Новая структура управления.

- •3.Коммуникативное поведение в организации. Психологические основы общения. Учет психологических факторов в управлении коллективом

- •4.Лидерство в системе менеджмента: природа, содержание. Соотношение лидерства и менеджмента. Влияние и власть, основы и источники власти. Руководство как функция менеджмента

- •Влияние и власть, основы и источники власти

- •В5. Лидерство в организации: традиционный подход (теория черт). Качества, необходимые современному менеджеру

- •5.1. Теория черт

- •5.2. Качества современного менеджера

- •6. Лидерство в организации: поведенческий подход. Стиль руководства: понятие, классификация, концепция ситуационного лидерства.

- •6.1. Теории лидерства: поведенческий подход.

- •6.2. Стиль руководства: понятие, классификация, концепция ситуационного лидерства.

- •Глава 2. Ситуационные теории и модели управления

- •7. Теории поведения человека в организации. Модель взаимодействия человека и организации: ролевой аспект. Ролевые конфликты: причины, пути устранения.

- •8. Управление человеком: личность и организация: модель взаимодействия. Понятие личности, основные характеристики. Критериальная база поведения человека Понятие личности, основные характеристики

- •Управление человеком: личность и организация: модель взаимодействия

- •9. Формирование группового поведения в организации. Динамика групп, стадии их развития. Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимовлияние

- •Динамика групп, стадии их развития.

- •Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимовлияние

- •10. Управление поведением организации. Концепция организационной культуры: атрибуты, уровни. Развитие организационной культуры: основные типы культур. Совместимость стратегий и культур организации

- •11. Управление нововведениями в организации. Концепция организационного развития. Сопротивление переменам в организациях, способы их преодоления

- •13.Мотивация деятельности в менеджменте. Механизм и структура методов и концепций мотивации, содержательные теории мотивации.

- •14.Мотивация и результативность организаций. Процессуальные теории мотивации, использование их идей в практике управления. Современные теории мотивации.

- •Результативность мотивации

- •15.Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимовлияние.

- •Модель Хоманса

- •16. Конфликтность в менеджменте. Сущность конфликтов, причины их возникновения, основные способы разрешения конфликтов, личное поведение в конфликте.

- •17. Персональное развитие в организации. Личный менеджмент: управление временем, самосознание, управление стрессом.

- •18. Поведенческий маркетинг

- •Блок 10 «Экономическая теория»

- •Вопрос 1. Эволюционная теория денег. Сущность денег и их функции.

- •Вопрос 2. Равновесный объем производства. Макроэкономические методы определения равновесного объема.

- •Вопрос 3. Издержки производства в экономической теории: два подхода.

- •Вопрос 4. Трудовая теория стоимости: основные методологические положения.

- •Нетрудовая теория стоимости

- •Вопрос 5. Кругооборот и оборот капитала. Амортизация.

- •Вопрос 6. Прибыль в экономической теории: два подхода.

- •Вопрос 7. Сущность и функции рынка. Виды рынка. Преимущества и несовершенства рынка.

- •Вопрос 8 Инфляция: сущность, причины и виды. Антиинфляционная политика

- •Виды инфляции

- •Причины инфляции

- •Инфляция спроса

- •Инфляция предложения (издержек)

- •9. Закон предложения. Предложение в трех временных периодах.

- •10. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, подходы.

- •Инструменты кредитно-денежной политики

- •11. Несовершенная конкуренция. Монополия и ее виды. Ценообразование в условиях монополии.

- •12. Налоговая система: сущность и функции, принципы налогообложения.

- •13. Сущность безработицы, ее уровень и типы. Социально-экономические последствия безработицы.

- •Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения

- •Эластичность спроса

- •24. Экономическое содержание и виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его функции

- •25. Цикличность – всеобщая форма развития. Экономический цикл и его основные фазы.

- •27. Государственный бюджет и бюджетный дефицит. Бюджетная политика.

- •27. Валютный рынок. Функции валютного рынка. Виды валютных рынков. Участники. Спрос и предложение валюты. Конвертируемость.

- •Вопрос 28. Рынок факторов производства

- •Вопрос 29. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции

- •30. Банковская система и ее современное состояние, функции и виды банков.

1. Определение и содержание экономической безопасности предприятия.

Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее эффективного и системного использования ресурсов предприятия для предотвращения различных угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия.

Одним из важнейших показателей, характеризующих экономическую безопасность предприятия является уровень экономической безопасности.

Уровень экономической безопасности предприятия - это оценка состояния использования ресурсов предприятия по критериям экономической безопасности.

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности предприятие должно проводить работу по обеспечению максимальной безопасности основных функциональных составляющих своей работы.

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия - это совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию.

Примерная структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия:

1. Финансово-хозяйственная.

2. Интеллектуальная и кадровая.

3. Технико-технологическая.

4. Политико-правовая.

5. Информационная.

6. Экологическая.

7. Физическая.

Каждая из перечисленных функциональных составляющих экономической безопасности предприятия характеризуется собственным содержанием, набором функциональных критериев и способами обеспечения.

Для обеспечения экономической безопасности предприятие использует совокупность имеющихся в собственном распоряжении ресурсов.

Ресурсы предприятия - это факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами для выполнения целей предприятия.

Из основных необходимых ресурсов можно выделить следующие:

1. Капитал. Собственный капитал, привлеченные средства и прочие активы необходимы для приобретения, поддержания и развития других ресурсов.

2. Персонал. Менеджеры предприятия, штат инженерного персонала, производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками являются основным связующим звеном, соединяющим воедино все факторы бизнеса, обеспечивающим проведение в жизнь идеологии бизнеса, а также достижение целей предприятия.

3. Информация и технология. Информация, касающаяся всех сторон деятельности предприятия, является наиболее ценным и дорогостоящим из ресурсов предприятия. Именно информация об изменении политической, социальной, экономической и экологической ситуации, изменения рынков предприятия, научно-техническая и технологическая информация, конкретные “ноу-хау”, касающиеся каких-либо, аспектов бизнеса, новое в методах организации и управления бизнесом позволяет предприятию адекватно реагировать на любые изменения внешней среды бизнеса, эффективно планировать и осуществлять свою хозяйственную деятельность.

4. Техника и оборудование. На основе имеющихся финансовых, информационно-технологических и кадровых возможностей предприятие приобретает технологическое и другое оборудование, необходимое, по мнению менеджеров предприятия и доступное, исходя из имеющихся ресурсов.

5. Лицензии и права. Этот ресурс включает в себя права на использование патентов, лицензии и квоты на использование природных ресурсов, права на пользование патентов, лицензии и квоты на использование природных ресурсов, а также экспортные квоты, права на пользование землей. Использование этого ресурса позволяет предприятию приобщиться к передовым технологическим разработкам, не проводя собственных дорогостоящих научных исследований.

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности.

В России понятие “национальной безопасности” вошло в теорию и практику лишь в 1991 году. Концепция “национальной безопасности” силу закона получила, когда Указом Президента РФ от 5 марта 1992 году был утвержден закон “О безопасности”.

Концепция национальной безопасности России - официальная система взглядов на ее национальные интересы, принципы, средства и способы их реализации и защиты от внутренних и внешних угроз. Исходя из положений концепции безопасности разрабатываются концепции (доктрины) во внешнеполитической, экономической, общественной, оборонной, экологической, информационной и иных видах безопасности, включая охрану здоровья населения.

Среди других нормативных документов, регламентирующих обеспечение национальной безопасности России, можно назвать следующие:

Указ Президента РФ “О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)” от 29 апреля 1996 г. № 608;

Постановление СФ ФСРФ “О законодательном обеспечении экономической безопасности РФ” от 8 августа 1996 г. № 327-СФ;

Указ Президента РФ “Об утверждении концепции национальной безопасности РФ” от 17 декабря 1997г. № 1300;

Постановление ГД “Об экстренных мерах по выводу РФ из кризиса” от 17 февраля 1999г. № 3669-II ГД;

Указ Президента РФ “О структуре аппарата Совета Безопасности РФ” от 15 марта 1999 г. № 333.

Руководящими лицами и органами управления и обеспечения экономической безопасности России являются:

Президент РФ;

Совет Безопасности РФ, созданный Указом Президента РФ от 10 июля 1996 г. № 1024, который является конституционным органом при Президенте РФ. В состав Совета Безопасности входит Управление экономической безопасности с соответствующими отделами, работающее на постоянной основе;

Федеральное собрание - парламент РФ (СФ и ГД);

Правительство РФ;

Законодательные и исполнительные структуры субъектов Федерации;

Министерство обороны РФ;

Министерство иностранных дел РФ;

Министерство внутренних дел РФ;

Прокуратура РФ;

Федеральная служба безопасности;

Федеральное агентство правительственной связи и информации.

2. Система обеспечения экономической безопасности предприятия.

Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. Наиболее эффективное использование ресурсов предприятия, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия и достижения следующих основных функциональных целей экономической безопасности предприятия:

обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия и его финансовой устойчивости и независимости;

обеспечение технологической независимости предприятия и достижение высокой конкурентоспособности его технологического потенциала;

высокая эффективность менеджмента предприятия, оптимальность и эффективность его организационной структуры;

высокий уровень квалификации персонала предприятия и его интеллектуального потенциала, эффективность НИОКР;

высокий уровень экологичности работы предприятия, минимизация разрушительного влияния результатов производственной деятельности на состояние окружающей среды;

качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия;

обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны и достижение высокого уровня информационного обеспечения работы всех его служб;

обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и коммерческих интересов.

Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической безопасности предприятия является существенно важной для достижения ее главной цели. Кроме того, каждая из целей экономической безопасности предприятия имеет собственную структуру подцелей, обуславливаемую функциональной целесообразностью и характером работы предприятия. Подробная разработка и контроль за выполнением целевой структуры экономической безопасности предприятия являются весьма важной составной частью процесса обеспечения его экономической безопасности.

Обеспечение экономической безопасности предприятия - процесс реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия в настоящий момент времени и в будущем.

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия - это набор мер и система организации их выполнения и контроля, которые позволяют достигать наиболее высоких значений уровня экономической безопасности предприятия.

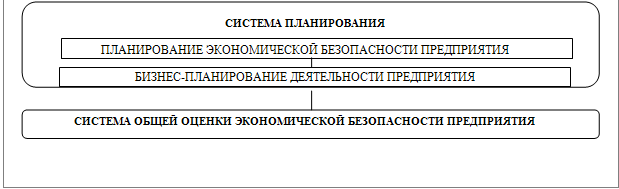

Схема процесса обеспечения экономической безопасности предприятия выглядит следующим образом (см. рис.1).

Рис. 1. Структурная схема комплексной системы экономической безопасности предприятия

Для осуществления целей предприятия в соответствии с направлениями его деятельности, рассчитываются потребности бизнеса в различных ресурсах, и формируется набор ресурсов предприятия.

Основные источники угроз экономической безопасности предприятия.

Очевидно, что уровень экономической безопасности предприятия базируется на том, насколько эффективно службам данного предприятия удается предотвращать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспекты экономической безопасности. Источниками таких негативных воздействий могут являться действия людей, организаций, в том числе органов государственной власти, международных организаций или предприятий - конкурентов, а также стечения объективных обстоятельств: состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и так далее.

В зависимости от субъектной обусловленности негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия может применяться следующая градация этих негативных воздействий.

Объективные негативные воздействия - это такие негативные воздействия, которые возникают без участия и помимо воли предприятия или его служащих.

Субъективные негативные воздействия - это негативные воздействия, возникшие как следствие неэффективной работы предприятия в целом или его работников.

Анализ современного состояния экономики позволяет выделить следующие негативные воздействия на экономическую безопасность предприятия:

необязательность и безответственность хозяйствующих субъектов всех видов;

высокие темпы инфляции;

отсутствие реального хозяйственного права, что препятствует снижению общего уровня риска через контрактные отношения;

отсутствие персональной ответственности значительной части менеджеров за результаты своей деятельности, что увеличивает уровень риска любой сделки;

зависимость руководителей предприятий от криминального мира, неспособность правоохранительных органов защитить их;

неустойчивое налоговое законодательство;

недобросовестная конкуренция;

нечеткость и непрерывная изменчивость законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность предприятий.

Эти причины порождают неопределенность у руководителя и одновременно ставят предприятие под угрозу возможных потерь. Избежать эти потери и приобрести уверенность можно благодаря стратегии фирмы и организации деятельности в рамках создания системы экономической безопасности предприятия.

3. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.

Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия.

Алгоритм проведения анализа уровня экономической безопасности предприятия выглядит следующим образом:

1. Определение структуры негативных воздействии по каждой подсистеме экономической безопасности предприятия. Разделение объективных и субъективных негативных воздействий.

2.Формирование списка мер, которые были предприняты предприятием к моменту проведения оценки уровня его экономической безопасности для устранения влияния негативных воздействий. Такие списки мер формируются по каждой подсистеме комплекса и по каждому негативному воздействию внутри каждой составляющей. В случае если в прошлом были приняты какие-либо превентивные меры по предупреждению определенных негативных воздействий, их также необходимо включить в список мер, даже если ожидавшиеся негативные воздействия так и не имели места.

3.Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации конкретных негативных воздействий по каждой из подсистем экономической безопасности предприятия. Оценка эффективности принятых мер может производиться экспертами, проводящими общую оценку экономической безопасности предприятия или специально приглашенными лишь для этой цели, на основании оценки отношения экономического эффекта, полученного от реализации оцениваемых мер, предотвращенного с помощью этих мер возможного ущерба к совокупным затратам на реализацию комплекса мер и стоимости понесенного ущерба по составляющей подсистеме.

4.Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых для устранения уже имеющихся негативных воздействий и предотвращения возможных, а также определение ответственных за низкую эффективность реализации принятых мер.

5.Определение перечня ожидаемых негативных воздействий. В этот список включаются негативные воздействия, которые не удалось устранить к настоящему моменту времени, а также те, которые могут появиться в будущем.

6.Выработка рекомендаций по устранению существующих негативных воздействий и предупреждению возможных.

7.Оценка стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению негативных воздействий и определение исполнителей, ответственных за реализацию предлагаемых мер.

Частный и совокупный критерии экономической безопасности предприятия.

Для наиболее адекватной оценки влияния каждой из составляющих экономической безопасности предприятия на общий уровень его экономической безопасности представляется целесообразным исследовать сущность функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

Под основной сущностью экономической безопасности предприятия нужно понимать ту совокупность процессов, протекающих в организации, со всеми их характерными особенностями и взаимосвязями, которые составляют единую родственную группу с точки зрения их функциональной роли в обеспечении экономической безопасности предприятия и, вместе взятые, играют важную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия. При исследовании и описании основной сущности функциональных составляющих экономической безопасности предприятия необходимо выделять:

1. Важнейшие факторы, влияющие на состояние функциональной составляющей.

2. Основные процессы, влияющие на обеспечение функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

3. Экономические индикаторы, отражающие уровень обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

4. Меры по обеспечению максимально высокого уровня функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

При анализе факторов, влияющих на состояние функциональной составляющей экономической безопасности предприятия, целесообразно выделять внутренние и внешние воздействия, а также состав, состояние и методы использования тех ресурсов предприятия, которые задействованы в процессе обеспечения данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. Весьма важным здесь является анализ негативных воздействий, как внешних, так и внутренних, на данную функциональную составляющую экономической безопасности предприятия, а также оценка понесенных и прогнозирование возможных ущербов от этих негативных воздействий для данной функциональной составляющей и экономической безопасности предприятия в целом.

Анализ распределения и использования ресурсов предприятия производится на основе составления карты функционального анализа экономической безопасности предприятия, а также частного нормирования ресурсов предприятия по мерам, обеспечивающим экономическую безопасность по данной функциональной составляющей. Здесь же производится и оценка деятельности структурных подразделений предприятия по реализации мер, направленных на обеспечение данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия и эффективности использования этими подразделениями соответствующих ресурсов предприятия.

Документальное отражение планирования и анализа процесса обеспечения функциональных составляющих экономической безопасности предприятия осуществляется посредством составления карты обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности предприятия, в которой должно быть отражено как нынешнее состояние данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия с анализом факторов, влияющих на уровень обеспечения данной составляющей, эффективности принятых мер по обеспечению составляющей, деятельности структурных подразделений предприятия и использования ими ресурсов предприятия, так и прогнозируемое состояние всех вышеперечисленных параметров. Пример карты обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности предприятия приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Карта обеспечения функциональной составляющей

экономической безопасности предприятия

Плановый расчет |

||||||||||||

Факторы |

Меры |

Ресурсы |

Всего затрат |

Предотвращен ный ущерб |

Понесенный ущерб |

Эффективность принимаемых мер 13=10:(8+12) |

||||||

|

|

1 стоимость |

2 стоимость |

3 стоимость |

4 стоимость |

5 стоимость |

|

вид ущерба |

стоим ость ущерба |

вид ущерба |

стоим оcть ущерба |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фактические данные |

||||||||||||

Факторы |

Меры |

Ресурсы |

Всего затрат |

Предотвращен ный ущерб |

Понесенный ущерб |

Эффективность принимаемых мер 13=10:(8+12) |

||||||

|

|

1 стоимость |

2 стоимость |

3 стоимость |

4 стоимость |

5 стоимость |

|

вид ущерба |

стоим ость ущерба |

вид ущерба |

стоим ость ущерба |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прогноз |

||||||||||||

Факторы |

Меры |

Ресурсы |

Всего затрат |

Предотвращен ный ущерб |

Понесенный ущерб |

Эффективность принимаемых мер 13=10:(8+12) |

||||||

|

|

1 стоимость |

2 стоимость |

3 стоимость |

4 стоимость |

5 стоимость |

|

вид ущерба |

стоим ость ущерба |

вид ущерба |

стоим ость ущерба |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Карта обеспечения функциональных составляющих должна содержать расчет уровня выполнения запланированных значений частных критериев состояния функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.

Этот расчет производится путем деления суммарной общей оценки фактического уровня обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности предприятия к запланированному значению этого показателя. Плановые и фактические значения частных функциональных критериев обеспечения экономической безопасности предприятия рассчитываются по методике, аналогичной методике расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий экономической безопасности предприятия по этой методике необходимо рассчитывать как отношение совокупного предотвращенного ущерба по данной составляющей экономической безопасности предприятия к сумме затрат на реализацию мер по предотвращению ущербов от негативных воздействий и общего понесенного ущерба по составляющей.

Данному расчету частного функционального критерия экономической безопасности предприятия соответствует следующая формула:

К = Упр/(З+Упо) max, где

К - частный функциональный критерий уровня обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности предприятия;

Упр - совокупный предотвращенный ущерб по составляющей;

3 - суммарные затраты в анализируемом периоде на реализацию мер по предотвращению ущербов по данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия:

Упо - общий понесенный ущерб по данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

Совокупный критерий экономической безопасности предприятия.

Очевидно, что оценка уровня экономической безопасности предприятия по всем функциональным составляющим на основе статистических методов обработки информации сильно затруднена, так как большинство аспектов данной проблемы крайне сложно поддаются математической формализации. Тем не менее, важность данной проблемы для эффективного функционирования предприятия очень велика, поэтому предлагается оценивать уровень экономической безопасности предприятия на основе определения совокупного критерия экономической безопасности предприятия, рассчитываемого на основе мнений квалифицированных экспертов по частным функциональным критериям экономической безопасности предприятия.

Частные функциональные критерии экономической безопасности предприятия по каждой из ее составляющих рассчитываются на основе оценки ущербов экономической безопасности предприятия и эффективности мер по их предотвращению.

Ниже приведена таблица расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия.

Таблица 2.

Таблица расчета совокупного критерия

экономической безопасности предприятия

|

Функциональные подсистемы экономической безопасности предприятия |

||||||||||

Показатели |

Финансовая |

Кадровая |

Технологическая |

Информационная |

Правовая |

Коммерческая |

Инновационная |

Внешнеэкономическая |

Инвестиционная |

Экологическая |

Физическая |

Значения частн ых функциона льных критери ев экономичес кой безопаснос ти предприятия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Удельные веса значимости функциональ ных подсистем экономической безопасности предприятия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Совокупный критерий экономической безопасности предприятия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия (Кс):

n

Кс = Кi di , где

i=1

Кi - значения частных функциональных критериев экономической безопасности предприятия;

di - удельные веса значимости функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.

Причем, di = 1.

Удельные веса частных функциональных критериев экономической безопасности предприятия в совокупном критерии экономической безопасности предприятия рассчитываются на основе оценки совокупных ущербов по функциональным составляющим его экономической безопасности.

Ниже приводятся полученные на основе значительного практического опыта анализа экономической безопасности предприятий различных отраслей экономики Российской Федерации примерные рекомендации по соотношениям удельных весов функциональных составляющих экономической безопасности предприятия (таблица 3.).

Таблица 3.

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия

Отрасль экономики |

Финансово-хозяйствен ная |

Интеллек туальная и кадровая |

Технико- техноло гическая |

Политико- правовая |

Инфор мацион ная |

Экологическая |

Физичес кая |

Всего |

Промышленность |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0,15 |

0,1 |

0,05 |

1 |

Сельское хозяйство |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

0,05 |

0,2 |

0,05 |

1 |

Торговля |

0,3 |

0,1 |

0,15 |

0,1 |

0,2 |

0,05 |

0,1 |

1 |

Финансо вая сфера |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,05 |

0,1 |

1 |

Разумеется, приведенные примерные варианты распределения удельных весов функциональных составляющих экономической безопасности предприятия могут и должны подвергаться критическому осмыслению и корректировке при практическом расчете критерия экономической безопасности, исходя из специфики конкретного анализируемого предприятия.

Анализ уровня экономической безопасности предприятия.

Анализ уровня экономической безопасности предприятия производится на основе сравнения полученного в результате расчета значения совокупного критерия экономической безопасности предприятия с полученными ранее значениями этого критерия для анализируемого предприятия, а также, по возможности, с рассчитанными для сравнения значениями данного критерия для аналогичных предприятий данной отрасли. Кроме того, сравниваются текущие и прошлые оценки частных функциональных критериев экономической безопасности предприятия и выявляются доли влияния изменения состояния функциональных составляющих экономической безопасности предприятия на изменение значения совокупного критерия экономической безопасности предприятия. После расчета влияния функциональных составляющих на изменение совокупного критерия экономической безопасности предприятия необходимо провести функциональный анализ мер по обеспечению необходимого уровня функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.

Данный функциональный анализ призван выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по обеспечению каждой из функциональных составляющих экономической безопасности и безопасности предприятия в целом, а также дать возможность менеджерам предприятия скорректировать функциональную систему обеспечения его экономической безопасности.

Далее приведен алгоритм проведения такого функционального анализа.

1. Определение структуры негативных воздействий по каждой функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. Разделение объективных и субъективных негативных воздействий.

2. Формирование списка мер, которые были предприняты предприятием к моменту проведения оценки уровня его экономической безопасности для устранения влияния негативных воздействий. Такие списки мер формируются по каждой из функциональных составляющих и по каждому негативному воздействию внутри каждой составляющей.

3. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации конкретных негативных воздействий по каждой из функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. Оценка эффективности принятых мер может производиться экспертами, проводящими общую оценку экономической безопасности данного предприятия или специально приглашенными лишь для этой цели, на основании оценки отношения экономического эффекта, полученного от реализации оцениваемых мер, предотвращенного с помощью этих мер возможного ущерба к совокупным затратам на реализацию комплекса мер и стоимости понесенного ущерба по функциональной составляющей.

4. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых для устранения уже имеющихся негативных воздействий и предотвращения возможных, а также определение ответственных за низкую эффективность реализации принятых мер.

5. Определение перечня ожидаемых негативных воздействий. В этот список включаются негативные воздействия, которые не удалось устранить к настоящему моменту времени, а также те, которые могут появиться в будущем.

6. Выработка рекомендаций по устранению существующих негативных воздействий и предупреждению возможных.

7. Оценка стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению негативных воздействий и определение исполнителей, ответственных за реализацию предлагаемых мер.

Данный функциональный анализ целесообразно оформлять картой функционального анализа экономической безопасности предприятия (таблица 4.).

При заполнении карты функционального анализа экономической безопасности предприятия негативные воздействия, влияющие сразу на несколько функциональных составляющих экономической безопасности, должны отдельно учитываться по всем затрагиваемым составляющим. При этом ущербы и эффекты должны также разделяться на соответствующие составляющие, а стоимость мер в случае их повтора в разных составляющих должна учитываться в бюджете только один раз.

Таблица 4.

Карта анализа функциональных подсистем

экономической безопасности предприятия

Функциональные подсистемы |

Негативные воздействия |

Меры, принятые для устранения негативных воздействий |

Полученный эффект или предотвращен ный ущерб |

Эффективно сть принятых мер |

Ожидаемые негативные воздейст вия |

Рекомендуемые меры по их устранению |

|||||||||

|

ожидавши еся |

реализовавшиеся |

предотвра щенные |

|

|

|

|

|

|||||||

|

название |

уще рб |

название |

уще рб |

название |

уще рб |

мера |

стоимость меры |

|

|

название |

уще рб |

мера |

стоимость меры |

ответственный исполнитель |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11=10: (5+9) |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

1.Финансовая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.Кадровая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Создание карты функционального анализа экономической безопасности предприятия позволяет решать одновременно целую совокупность важнейших проблем обеспечения его экономической безопасности. Среди них прежде всего необходимо выделить следующие:

1. Оценивая значения финансовых параметров ущербов от ожидавшихся, реализовавшихся и предотвращенных негативных воздействий (соответственно, столбцы 3, 5, 7), мы можем получить достоверное представление о масштабах потенциального, предотвращенного и все-таки понесенного предприятием ущерба от совокупности негативных воздействий на его экономическую безопасность.

Также через анализ удельных весов функциональных ущербов в общем совокупном ущербе можно достаточно точно оценить значимость функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.

2. На основе карты функционального анализа специалист имеет возможность оценивать эффективность проводимых предприятием действий по предотвращению возможных и реальных негативных воздействий. Эта оценка производится через отнесение стоимостей предотвращенных с помощью принятия конкретных мер для этого ущербов и полученных дополнительных эффектов к затратам на реализацию этих мер и стоимость все-таки понесенного ущерба.

Данная оценка должна производиться в разрезе функциональных составляющих экономической безопасности предприятия на основе данных карты функционального анализа, а также в разрезе структурных подразделений предприятия.

Оценка эффективности деятельности структурных подразделений на основе соотношения бюджетов на проведение мер по предотвращению негативных воздействий и данных по предотвращенным и все-таки реализовавшимся ущербам дает объективную и подкрепленную финансовыми расчетами картину эффективности деятельности всех структурных подразделений предприятия как в разрезе обеспечения функциональных составляющих экономической безопасности предприятия, так и всей работы подразделения в целом.

4. Сущность и основные категории менеджмента риска. Классификация рисков.

Практически все виды деятельности связаны с определенным уровнем риска. По своей сути риск проявляется как непредвиденные потери.

Риск - возможная опасность непредвиденных потерь, вытекающая из изменения окружающей среды, потребностей потребителей, из-за развития НТП.

Как экономическая категория, риск - событие, которое может произойти или не произойти.

Поэтому риск невозможно заранее учесть или вычислить. В случае совершения такого события возможны три экономических результата:

убыток (отрицательный результат);

нулевой;

получение прибыли (положительный результат).

Избежать риск в условиях рыночных отношений нельзя, поэтому главная задача менеджмента риска - научиться выявлять симптомы риска:

Прогнозировать поведение в рисковой ситуации (разрабатывать имитационные и прогнозирующие модели);

Необходимо регулировать и управлять рисковой ситуацией.

Поэтому менеджмент риска разрабатывает систему мер, методы выявления признаков риска, позволяющие в определенной степени прогнозировать сам факт наступления рискового события.

По своей целевой направленности риск может носить определенный характер, поэтому риски подлежат классификации (см. рис 2.).

Основным этапом работы с риском является анализ ситуации и прогноз возможных потерь. Для этого необходимо проводить анализ потенциальных источников риска и выявлять области деятельности, которые в будущем могут привести к серьезным потерям. Прогноз должен быть направлен как на анализ уже известных ранее событий, так и на области деятельности, которые раньше не рассматривались как потенциально опасные.

Исходной позицией проведения анализа является разработка стратегии и стратегических сценариев поведения внешней окружающей среды. Сценарий может включать специально отобранные факторы. Рекомендуется включать как можно больше факторов и на основе стратегического анализа прогнозировать организационное поведение фирмы. Для этого необходимо систематизировать внешние источники риска и установить взаимосвязь с внутрифирменными потенциальными элементами работы фирмы.

5. Концепция организации менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента риска. Методы менеджмента риска.

Основная цель менеджмента риска: выявление, прогнозирование и работа с риском.

Менеджмент риска - это комплекс управленческих воздействий, позволяющих своевременно выявлять всевозможные потери и по возможности сохранить доход и получаемую прибыль.

Менеджмент риска предполагает решение комплексных задач:

Выявление характера возможных потерь;

Прогнозирование изменения факторов, определяющих возможность потерь;

Определение характера и места риска в системе организационно-экономических отношений фирмы;

Оценка уровня риска;

Выбор способов и методов оценки уровня риска;

Разработка методов имитации и идентификации возможных рисков;

Разработка мер безопасности фирмы;

Оценка формирования венчурного капитала фирмы с учетом возникших рисков;

Организация и проведение проверки основных предпринимательских проектов на уровень риска;

Организация менеджмента риска при антикризисном управлении.

В менеджменте риска выделяются субъекты, осуществляющие работу с капиталом, но они неоднозначно относятся к восприятию уровня риска, поэтому по отношению к степени риска хозяйствующие субъекты подразделяются на следующие категории:

Предприниматель - тот, кто организует предпринимательство, вкладывает капитал на свой страх и риск.

Инвестор - тот, кто при вложении капитала думает о минимизации риска.

Спекулянт - тот, кто готов идти на определенный заранее рассчитанный риск с положительным эффектом.

Игрок - тот, кто готов идти на любой риск во имя самой игры.

Система управления риском предполагает разработку стратегии и тактики работы с риском.

Стратегия - это прогнозирование рисков, выявление и определение их характера, а также разработка правил работы с рисками, прогнозирование его возможной величины.

Стратегия работы с риском предполагает установление характера риска, и прогнозирование его возможной величины. На основе стратегий фирма конкретизирует свои действия, свое внимание на потенциальных возможностях борьбы с риском.

На основе разработки стратегий осуществляется составление тактических мероприятий.

Тактический механизм представляет собой конкретные методы, способы, приемы управления рисками в зависимости от конкретных целей.

Особое значение для менеджмента риска имеет информационное обеспечение, которое состоит из различного рода и вида информации. Особой трудностью является получение информации о динамике факторов рыночной экономики. Большое значение имеет аналогичный опыт специалиста по выявлению возможных потерь. Многие виды информации часто составляют предмет коммерческой тайны. Финансовый менеджер должен анализировать большие объемы информации.

В менеджменте риска выявляются специалисты по страхованию.

Аквизитор - агент страховых компаний.

Актуарий - официально уполномоченное лицо, которое проводит финансовые расчеты и организует нормы при страховании риска.

В менеджменте риска выделяют 2 вида функций:

Связана с субъектами и выражается в стратегическом механизме, а также в принятии решений по установлению рисков, уровня и методов риска.

Относится к процессам страхования риска, определение характера и вида рисковых отношений.

Концепция менеджмента риска предполагает организацию работы по управлению рисками в широком плане:

1 этап организации менеджмента риска - определение целей рисковой деятельности. Целевая стадия в менеджменте риска представляет собой оценку результата, который необходимо получить. Результат может быть в виде прибыли, может быть выражен убытком. Любое действие, связанное с, риском должно быть целенаправленно. Непосредственное определение целей риска связано с потерей капитала, и поэтому имеет серьезное значение.

2 этап - получение информации. Это проведение маркетинговых исследований, большая аналитическая работа, выявление уровня негативных последствий и угроз.

3 этап - определение вероятности наступления данного события. Здесь необходимо проигрывать целый ряд альтернатив, давать им оценку и определять возможный уровень потерь. Здесь необходимо учитывать изменчивость факторов и возможный уровень их энтропии.

4 этап - разработка и анализ вариантов сопоставления уровня риска по вложенному капиталу с уровнем прибыли. В этом случае рассчитывается зона риска, коэффициенты риска и определяется место фирмы в рисковом поле. На этом этапе могут разрабатываться имитационные модели.

5 этап - разработка стратегий по управлению рисками. Здесь должна работать группа специалистов, которые, используя полученный материал и выводы по имитационным моделям, разрабатывают комплекс стратегий по всем видам и направлениям рисковой деятельности. Разработка стратегии с оценкой предварительного уровня риска - исходный материал для разработки тактических мероприятий.

6 этап - разработка тактики. Здесь осуществляется выбор методов работы с риском в соответствии с его спецификой. Если уровень риска носит чисто вероятностный характер и имеет слабый сигнал, необходимо разрабатывать сценарии, а также учитывать результаты идентификации рисков. Результаты этого этапа следует доводить до коллектива в целях снижения остроты психологического восприятия рисков коллективом.

7 этап - учет психологического восприятия рисковых решений. Это разъяснительная работа.

8 этап - разработка программы действий по снижению риска. Программа должна сопровождаться распределением мероприятий по субъектам управления, по срокам и ресурсам.

9 этап - организация выполнения разработанной программы. Здесь необходим поисковый режим: достаточно ли ресурсов, информации, достаточен ли уровень квалификации специалистов.

10 этап - механизм обеспечения и контроля за ходом выполнения намеченных мероприятий. Особое значение имеет контроль за слабыми сигналами (непредвиденные риски).

11 этап - анализ и оценка результативности выбранных рисковых решений и воздействия риска (реальные потери). Выработка дополнительных решений по корректировке работы с риском.

Данный алгоритм работы с рисками является предметом деятельности менеджмента риска. Во всех случаях важно определить действительную стоимость потерь и их воздействия на механизм финансово - экономической деятельности фирмы.

Стоимость риска - фактические убытки, а также затраты по снижению величины этих убытков или затраты по возмещению этих убытков и их последствий.

Важна правильная оценка финансовым менеджером действительной стоимости риска, что дает возможность представлять весь объем возможных убытков и составить ряд мероприятий по их возмещению.

На основе полученной информации финансовый менеджер разрабатывает различные варианты рискового вложения капитала. Это делается на основе сопоставления возможных потерь с уровнем прибыли.

Разработка стратегий менеджмента риска.

Стратегии менеджмента риска определяют основные направления рисковой деятельности и правила управления риском. Основываются стратегии на прогнозировании вероятности наступления рискового события.

Программа разработки стратегии представляет собой основные принципы и закономерности работы с риском. На основе стратегий принимаются рисковые решения, а также осуществляется выбор способов и методов снижения рисков.

Стратегии разрабатываются специальной службой. На крупных предприятиях - отдел рискового вложения капитала. На малых и средних предприятиях - финансовым менеджером.

Основные функции службы:

Сбор, обработка и анализ информации об изменениях окружающей среды и возможностях наступления рискового события.

Определение степени воздействия ожидаемого риска.

Оценка стоимости ожидаемого риска.

Разработка стратегий и правил работы с рисками.

Разработка программы рисковых решений и организация выполнения этой программы.

Непосредственное участие в разработке инновационных проектов и формирование портфеля ценных бумаг.

Разработка условий для страхования рисков.

Совершенствование методов управления рисками на основе разработки имитационных моделей и сценариев наступления рисковых событий.

Оценка суммы потерь и уровень возмещения убытков относительно экономических параметров фирмы.

Ведение учета, контроля и отчетности по работе с рисками.

Разработка мероприятий по снижению психологического барьера восприятия рисковой информации.

Для разработки стратегии в менеджменте риска применяются следующие правила:

1.Правило максимального выигрыша: из возможных вариантов рисковых вложений капитала выбирается вариант, дающий максимальную эффективность результата, т.е. выигрыша (прибыли, дохода) при вполне допустимом риске.

2.Оптимальная вероятность результата: из возможных решений выбирается то, при котором вероятность результата является достаточно приемлемой величиной для предпринимателя, т.е. соответствует предпринимательскому коэффициенту потерь.

3.Оптимальная колеблемость результата: колеблемость результатов выражается их дисперсией - средним квадратным отклонением и коэффициентом вариации. Из возможных решений выбирается то при котором вероятности выигрыша имеют небольшой разрыв, т.е. наименьшую амплитуду колебания, и, следовательно, по наименьшей величине дисперсии.

4.Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска: менеджер оценивает ожидание величины выигрыша и величины убытков, т.е. риска и принимает решение вложить капитал в то мероприятие, которое позволяет получить ожидаемый выигрыш и допустить минимум риска.

Правила принятия решения дополняются способами выбора варианта решения.

Существуют следующие способы выбора решений:

Выбор варианта решения при условии, что известны вероятности возможных хозяйственных ситуаций.

Выбор варианта решения при условии, что вероятности возможных хозяйственных ситуаций неизвестны, но имеются оценки их относительных значений.

Выбор варианта решения при условии, что вероятности возможных ситуаций неизвестны, но существуют основные направления оценки результатов вложенных капиталов.

Во всех случаях перед менеджером возникает проблема: найти наиболее рентабельный вариант вложения капитала. Для принятия решения о выборе варианта вложения капитала необходимо определить величину риска и сопоставить ее с нормой прибыли на вложенный капитал.

Таким образом, результатом оценки вложенного капитала может быть:

1. Выбор максимального результата из минимальной величины;

2. Выбор минимальной величины риска и максимальных рисков;

3. Выбор средней величины результата вложения капитала.

Таким образом, работа по разработке стратегии риска является основой организации всей работы по управлению риском.

Методы менеджмента риска.

Основной сложностью управления рисками является правильный выбор методов и способов регулирования рисков. Совокупность методов состоит из средств разрешения рисков и способов снижения степени рисков. Средствами разрешения рисков являются:

избежание риска;

удержание риска;

передача риска;

снижение (регулирование) риска.

Избежание риска - применяется, когда уровень риска слишком велик, применяется в крайних случаях, т.к. в большинстве случаях избежать риск невозможно.

Удержание риска - это риск, оставляемый за предпринимателем и инвестором. Все действия предприниматель осуществляет на свой страх и риск, т.е. ни передать, ни избежать риска в данном случае невозможно. Риск как бы удерживается на уровне субъекта.

Передача риска - инвестор или предприниматель передает ответственность за риск, например, страховой компании. Передача риска осуществляется также через разделение риска договором, т.е. часть риска переносится на другого участника.

Снижение риска - снижение вероятности риска. Для этого могут применяться различные приемы:

диверсификация инвестированных средств в различные проекты, товары, изделия, акции различных организаций;

приобретение дополнительной информации о степени риска и результатах;

лимитирование;

самострахование;

страхование;

Диверсификация представляет собой распределение капиталовложений между различными объектами вложения средств, которые между собой не связаны в финансовом отношении. Диверсификация позволяет за счет распределения капитала распределить риск между разнообразными видами деятельности, например, покупка акций различных компаний.

Приобретение дополнительной информации о степени риска и результатах - для определения уровня риска полнота информации играет решающую роль. Для принятия рисковых решений менеджер должен оценивать результат вложения капитала. Ограниченность информации приводит к резкому возрастанию уровня риска. Поэтому информация в этом случае является экономической категорией и выступает в качестве товара. Стоимость полной информации рассчитывается как разница между ожидаемой стоимостью какого-либо вложения капитала или приобретения, когда имеется полная информация, и ожидаемой стоимости, когда информация неполная. Получать информацию более 80% очень сложно и дорого, т.к. сказывается влияние закона предельной полезности факторов производства и информации.

Лимитирование - это установление предельных норм расходов. Лимитирование является важным и вполне доступным приемом снижения степени риска. Лимитирование применяется почти во всех банковских и финансовых институтах. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит.

Самострахование означает, что предприниматель подстраховывается сам за счет своих средств при оценке уровня риска. Оно осуществляется в различных формах и существует на предприятиях в виде различных фондов. Предприниматели формируют фонд риска или страховой фонд. В некоторых случаях такие фонды могут создаваться в виде запасов сырья, материалов, а также в стоимостном выражении. Денежный фонд позволяет покрывать непредвиденные расходы.

В акционерном обществе в резервный фонд зачисляется эмиссионный доход, т.е. сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при их реализации. Эта сумма не подлежит использованию или распределению, но может быть использована при реализации акций по цене ниже номинальной стоимости. Резервный фонд АО используется для финансовых непредвиденных расходов, на выплату % по акциям в случае недостатка прибыли на эти цели.

Создание резервных фондов во всех случаях позволяет обеспечить развитие предприятия в условиях риска.