- •Ответы на экзамен по гистологии 2022

- •Гистология как наука и учебная дисциплина. Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.

- •М етоды исследования в гистологии, эмбриологии и цитологии.

- •Методы микроскопирования гистологических препаратов

- •Именно фазово-контрастная и интерференционная микроскопии позволяют изучать живые клетки, используя эффект интерференции! Также они позволяют видеть клетки в процессе движения и даже митоза!

- •Методы исследования фиксированных клеток и тканей

- •Методы исследования живых клеток и тканей

- •Методы исследования химического состава и метаболизма клеток и тканей

- •Морфометрические методы

- •Основные проявления жизнедеятельности клеток человека

- •Покровная морфофункциональная система тканевых клеток. Система восприятия, трансформации и передачи сигнала.

- •Покровная система клетки (плазмолемма)

- •Система реактивности клетки (восприятия, трансформации и передачи сигналов)

- •Компартменты морфофункциональной системы внутренней метаболической среды клетки.

- •Органоиды синтеза и транспорта биополимеров

- •Опорно-двигательная морфофункциональная система клетки.

- •Р еактивные изменения и формы гибели тканевых клеток.

- •Формы гибели тканевых клеток

- •Мужские половые клетки: развитие и строение

- •Строение сперматозоида

- •Женские половые клетки: развитие и строение

- •Строение яйцеклетки

- •Закономерности эмбрионального гистогенеза

- •Ткани как структурные компоненты живых систем. Классификация тканей. Определение понятий «ткань» и «клеточный дифферон».

- •Современные представления о стволовых клетках. Дифференцировочные потенции стволовых клеток человека.

- •Система эпителиальных тканей: гистогенез, общие признаки, классификация и регенерация.

- •Классификация:

- •М орфологическая классификация эпителиев

- •Функциональная (физиологическая) классификация

- •Общие признаки эпителиев:

- •Регенерация:

- •Эпителии кожного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев кожного типа

- •Строение:

- •Эпителии кишечного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии почечного и целомического типов: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев целомического и почечного типов

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии нейроглиального типа: гистогенез, разновидности, функции, реактивность и регенерация.

- •Разновидности:

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Железистые эпителии и железы. Гистогенез, строение, типы секреции.

- •Строение:

- •Система тканей внутренней (метаболической среды): гистогенез, классификация, общая характеристика.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей внутренней среды с опорно-механической функцией

- •Кровь и лимфа как ткани. Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Кроветворение. Эмбриональный и постэмбриональный гемоцитопоэз.

- •Виды кроветворения

- •Мезобластический (внезародышевый) эмбриональный гемопоэз (в желточном мешке):

- •Унитарная теория кроветворения. Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки).

- •Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки):

- •Соединительные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Реактивность:

- •Регенерация:

- •Грануляционная ткань

- •Келоидный рубец

- •Гистогенез:

- •Заживление ран:

- •Основные цитодиффероны и характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

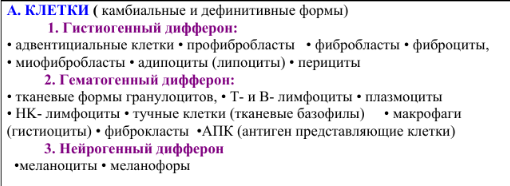

- •Основные цитодиффероны рвст:

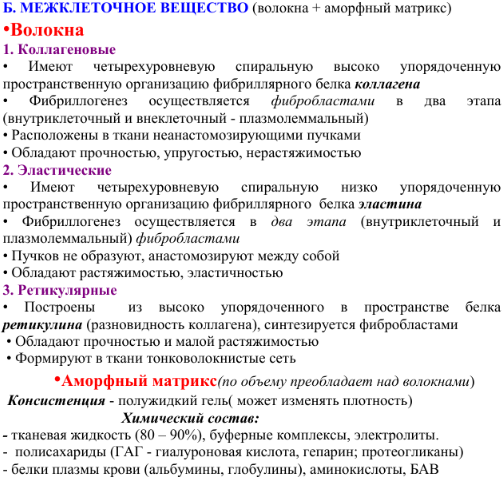

- •Волокна

- •Соединительные ткани со специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая. Эндотелий.

- •Плотные соединительные ткани: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Сухожилие как орган: строение, функции, регенерация

- •Скелетные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции костной ткани:

- •Кость как орган. Строение, функции, регенерация

- •Хрящевые ткани: гистогенез, строение, функции, классификация, регенерация

- •Классификация:

- •Функции хрящевых тканей:

- •Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Строение:

Келоидный рубец

Рыхлая соединительная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация, роль в заживлении ран.

Гистогенез:

Эмбриональный источник развития- мезенхима. Дифференцировка клеток мезенхимы приводит к тому, что они дивергентно дифференцируются, т.е. выбирают одно направление дифференцировки- стромальные клетки (стволовые механоциты) (ССК), второе направление- СКК.

МСК-мехенимные стволовые клетки

ССК- стволовые механоциты (стволовые стромальные клетки)

СКК- стволовая кроветворная клетка

Дальнейшая дифференцировка стволового механоцита приводит к образованию клеток основного дифферона- фибробластического.

Стволовой механоцит→ адвентициальная клетка→ фибробласт→фиброцит

Свойства ССК (стволовой стромальной клетки):

шаровидной формы с крупным круглым ядром, цитоплазма с единичными органеллами;

Относится к самоподдерживающейся клеточной популяции;

Рецепторный аппарат отличен от аппарата других стволовых клеток;

Направление дифференцировки отличается от дифференцировки СКК

Строение:

Межклеточное вещество РВСТ вырабатывается фибробластами, которые синтезируют молекулы, экстраваскулярно полимеризующиеся (соединяются). РВСТ состоит из клеток различных дифферонов (см. выше) и межклеточного вещества, имеющего сложную структуру.

Межклеточное вещество состоит из волокон и аморфного матрикса.

Функции:

Опорно-мобильная и амортизационная (образует строму паренхиматозных органов)

Защитная (механическая, участие в иммунных и воспалительных реакциях)

Трофическая (по отношению к окружающим тканям)

Формообразующая

Участие в регенерации органов

Регуляция местного тканевого и органного гомеостаза

Депо воды, липидов, витаминов, гормонов

Заполняет промежутки между органами (образует строму паренхиматозных органов, оболочки полых внутренних органов, оболочки сосудов и сердца, дерма кожи, серозные и адвентициальные оболочки, оболочка глаза, спинного и головного мозга, мышц и нервов, РВСТ расположена в окружении сосудов и под базальной мембраной эпителиев)

Регенерация РВСТ:

РВСТ хорошо регенерирует и участвует при восполнении целостности любого поврежденного органа. При значительных повреждениях часто дефект органа восполняется соединительнотканным рубцом. Регенерация РВСТ происходит за счет стволовых клеток фибробластического дифферона и малодифференцированных клеток (адвентициальные клетки, например) способных дифференцироваться в фибробласты. Фибробласты размножаются и начинают вырабатывать органические компоненты межклеточного вещества.

Роль в заживлении ран (воспаление):

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями. Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей;

2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов;

4) резорбция продуктов распада тканей;

5) пролиферация клеток с образованием "грануляционной ткани" и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления.

Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиброкласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.