- •1.Предмет и методы физиологии. Основные свойства живых тканей.

- •3 Типа мышечного сокращения:

- •30. Нейрофизиологические основы речи.

- •31. Структурно-функциональная схема анализатора сенсорной системы. Общие свойства анализаторов.

- •32. Классификация, свойства и функции рецепторов. Механизмы трансдукции сигналов в рецепторах разных типов.

- •33. Строение, свойства и функции оптической системы глаза, механизм аккомодации.

- •34. Морфофункциональная организация сетчатки. Острота зрения.

- •35. Структурно-функциональная схема зрительного анализатора

- •36. Механизмы световосприятия. Зрительная адаптация.

- •37. Теории цветовосприятия. Аномалии цветовосприятия

- •38. Поле зрения. Механизмы восприятия глубины пространства

- •39. Структурно-функциональная схема слухового анализатрора

- •40. Сроение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.

- •41. Теории звуковосприятия. Механизм трансдукции сигнала в слуховых рецепторах, роль эндокохлеарного потенциала в слуховой рецепции.

- •42. Основы физиологической акустики. Сопоставление физических и субъективных (психофизических) характеристик звука.

- •43. Стороение и функции вестибулярного анализатора. Вестибуломоторные, сенсорные, вегетативные реакции

- •44. Физиология вкусового анализатора

- •45. Физиология обонятельного анализатора

- •46. Физиология интероцептивного анализатора.

- •47. Гуморальная регуляция. Функция. Факторы гуморальной геруляции.

- •48. Классификация гормонов по химической природе, общие свойства, эффекты гормонов, гормон – рецепторное взаимодействие

- •49. Гормоны щитовидной железы. Сзема синтеза тиреоидного гормона и их эффекты.

- •Тирозин

- •50. Значение кальция в организме. Регуляция кальциевого обмена.

- •51.Катехоламины: регулиция секреции, эффекты.

- •52. Глюкокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •53. Минералокортикоиды: регуляция секреции, эффекты.

- •54. Эндокринная функция поджелудочной железы.

- •55. Половые стероиды. Регуляция секреции, эффекты.

- •56.Характеристика гипоталамо-гипофизарной системы.

- •57. Гормон роста.

- •58. Лактотропный гормон

- •59. Гормоны нейрогипофиза.

- •60. Внутренняя среда организма. Гомеостазис. Жесткие и пластические константы.

- •61. Понятие о системе крови. Объем и физиологическая роль крови и ее компонентов.

- •62. Функции тромбоцитов. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •63. Плазма крови. Состав и его регуляция. Суспензионные свойства крови.

- •64. Физико-химические свойства крови: осмотическое и онкотическое давление, рН, вязкость и плотность.

- •65. Строение, функции и свойства эритроцитов. Эритрон. Регуляция эритропоэза

- •66. Понятие о системах групп крови, системы ав0 и резус фактор.

- •67. Физико-химические свойства и физиологическая роль гемоглобина

- •68. Функции лейкоцитов. Лейкограмма. Регуляция лейкопоэза

- •69. Морфофункциональная структура системы кровообращения, ее состовные компоненты (по фолкову) и их функции

- •70. Автоматия и проводимость сердечной мышцы

- •71. Особенности возбудимости сердечной мышцы. Рефрактерность. Фазы рефрактерности. Желудочковая экстрасистола, компенсаторная пауза.

- •72. Сократимость миокарда: законы, показатели. Работа и мощность сердца. Методы оценки насосной функции сердца.

- •73. Функции клапанного аппарата сердца. Тоны сердца, механизмы их происхождения и методы их исследования

- •74.Фазовая структура сердечного цикла. Состояние клапанного аппарата и динамика кровянного давления в полостях сердца и аорте в различные фазы сердечного цикла.

- •75.Электрокардиограмма и принципы ее анализа. Количественная оценка свойств миокарда по экг

- •76.Местная регуляция работы сердца

- •77.Гуморальная регуляция работы сердца

- •78.Нервная регуляция работы сердца (рефлексогенная зона, центр, эфферентное звено сердечных рефлексов). Эффекты стимуляции центробежных нервов сердца.

- •79.Основные показатели гемодинамики. Формула хагена-пуазейля.

- •80.Давление крови, его виды и методы измерения. Анализ факторов, определяющих кровяное давление.

- •81.Артериальный и венный пульс. Сфигмограмма и флебограмма.

- •82.Динамика линейной и объемной скорости кровотока в разных сосудах большого круга кровообрещения.

- •83.Морфофункциональная характеристика микроциркуляции. Кровоток в кровеносных капиллярах (обменных кровеносных сосудах). Механизм обмена веществ через стенку капилляра.

- •84.Методы оценки функций ссс.

- •85.Виды сосудистого тонуса и его регуляция (местная, гуморальная, нервная).

- •86.Понятие о выделительной функции организма. Экстраренальные органы выделения. Функции почек.

- •87.Нефрон: типы, строение, функциональная характеристика отделов.

- •88.Клубочковая фильтрация: механизмы и регуляция.

- •89.Канальцевая реабсорбция: механизмы и регуляция.

- •90.Канальциевая секреция. Механизм и регуляция.

- •91. Противоточно-поворотная множительная система почек.

- •92.Роль почек в поддержании постоянства внутренней среды организма (изоволюмии, изоосмии, изоионии, кор)

- •93.Мочевыведение и его регуляция

- •94.Физиологическая роль пищи и виды ее обработки в жкт. Методы исследования пищеварения.

- •95.Физическая и химическая обработка пищи в полости рта. Регуляция слюноотделения, значение слюны

- •96.Акт глотания. Моторика желудка. Механизм эвакуации химуса в 12-п кишку.

- •97.Гидролитические процессы в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Особенности секретоных полей желудка. Роль соляной кислоты и слизи в пищеварнии

- •98.Фазы желудочной секреции:

- •99.Состав и свойства сока поджелудочной железы. Регуляция экзокринной функции поджелудочной железы.

- •100.Состав желчи и ее значение в пищеварении. Холерез и холекинез, их регуляция

- •101.Состав кишечного сока и регуляцие его секреции. Полостное и пристеночное (мембранное пищеварение) в тонкой кишке

- •102.Значение толстой кишки в пищеварении. Функции кишечной микрофлоры.

- •103.Виды моторики кишечника. Значение и регуляция.

- •104.Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта, мехинизмы всасывания солей, воды, моносахиридов, аминокислот, жиров.

- •105.Пищевой центр.Пищевое поведение. Регуляция голода и сытости.

- •106.Физиологическая система дыхания. Этапы (стадии) дыхания и составляющие их процессы.

- •107.Механизмы легочной вентиляции. Легочный резистанс и компланс. Эластическая тяга легких. Две ее составляющих.

- •108.Легочные объемы и емкости, динамические показатели (мод, чд), легочной вентиляции.

- •109.Диффузия газов в легких. Основные показатели обмена через аэрогематический барьер

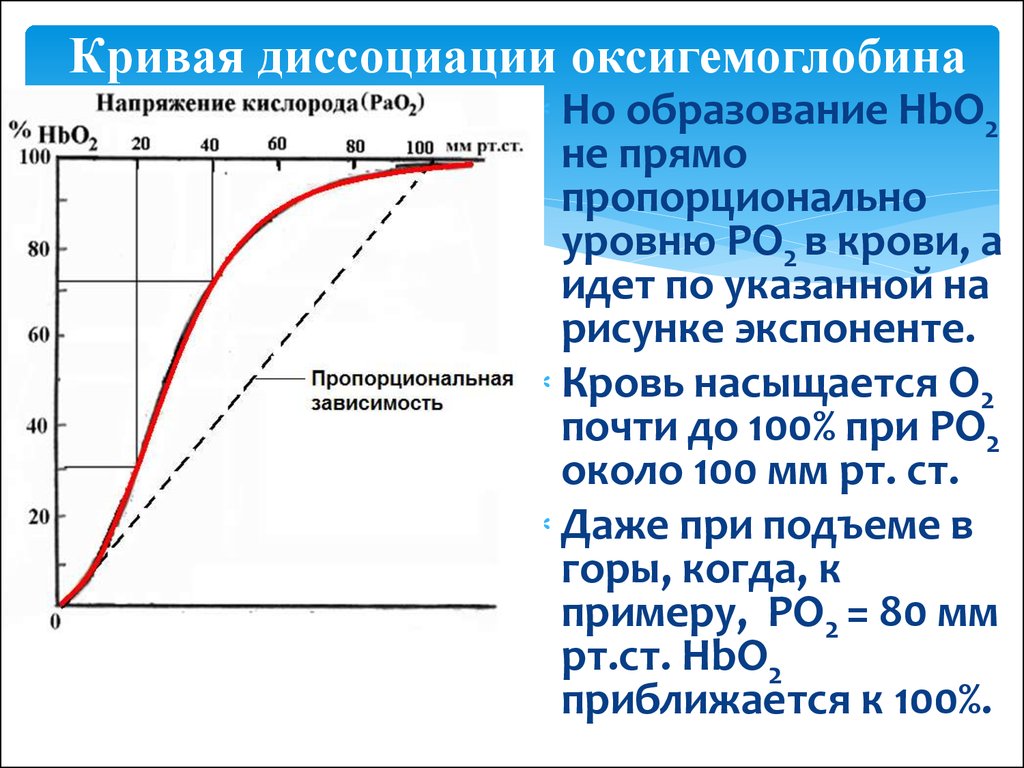

- •110.Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина

- •111.Транспорт углекислога газа кровью. Цикл гендерсона. Эффект христиансена-дугласа-холдейна.

- •112.Диффузия газов в тканях. Понятие диффузионного пути в тканях. Роль миоглобина в кислородном снабжении миокарда и скелетных мышц.

- •113.Структурно-функциональная организация дыхательного центра. Регуляция вентиляции легких.

- •114. Показатели и регуляция вентиляции легких в условиях измененной газовой среды (недостаток о2, избыток со2, измененное атомосферное давление) и при физической нагрузке.

- •115. Особенности первого начала термодинамики в биологических системах. Виды полезной работы организма, их коэфиценты полезного действия. Первичные и вторичные типы.

- •116. Энерготраты при различных функциональных состояниях и видах деятельности организма. Коэффицент физической активности.

- •117.Основной обмен организма. Прямая и непрямая калориметрия

- •118.Температура тела (ядра и оболочки) человека. Уравнение теплового баланса гомойотерного организма. Химическая и физическая терморегуляция. Механизмы теплообразования и теплообмена.

- •119.Нервная и гуморальная регуляция постоянства температуры тела человека. Эффекторы теплопродукции и теплоотдачи.Гипоталамический термостат.

- •120.Терморегуляция организма в различных условиях внешней среды (высокая и низкая температура окружающей среды).

109.Диффузия газов в легких. Основные показатели обмена через аэрогематический барьер

Диффузия – процесс переноса кислорода и углекислого газа через альвеолярную мембрану из области высокого в область низкого парциального давления

Движущий слой – градиент парциального давления газов (обеспечивает газообмен)

Закон Фика – скорость диффузии газа прямо пропорциональна площади барьера и градиента парциального давления газа и обратно пропорционально барьеру.

Vg=S*Dm*(P1-P2)\d

Vg – скорость переноса газов

S – площадь мембраны

Dm – диффузная способность мембраны – разница парциального давления по обе стороны

d - толщина мембраны

Парциальное давление газа – часть общего давления газовой смеси на долю данного газа. Факторы способствующие диффузии газа в легкие:

Большая скорость диффузии газов через легкую легочную мембрану

Свойство газа. Скорость диффузии СО2 в горах больше чем О2, СО2 хорошо диффундирует в жидкостях и мембранах

Большая Диффузионная поверхность (1 капилляр контактирует с 5-7 альвеолами)

Соотношение между кровотоком в данном участке легкого и его вентиляции – если участок плохо вентилируется – вазоконстрикция

Интенсивность вентиляции и кровообращения в вертикальном положении лучше. Вентилируются нижние отделы лежа на спине – вентральные, на животе – дорсальные

Аэрогематический барьер:

Эпителий альвеолы + БМ

Интерстициальное пространство (очень маленькое)

БМ + эндотелий капилляров

110.Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина

Кислород переносится в 2 формах

Связанный с гемоглобином

Растворимый в плазме - не обеспечивает потребность организма

Оксигемоглобин – основной, имеет 2 альфа и 2 бета цепи (спиральные структуры) в центре гем (феррум и порфирин). 4 иона феррума присоединяют 1 О2, 1 молекула гемоглобина = 4 молекулы О2. Кислородная емкость крови (КЕК) – количество оксигемоглобина на 100 мл крови (в норме гемоглобина 15 г \100 мл)

Диссоциация гемоглобина. Главный фактор – падение рО2, при быстром потреблении О2 тканями (в тканевых капиллярах). Приходящая артериальная кровь создает большой градиент рО2 (195 мм рт ст) в приходящей крови, а в интерстиции – 40 мм рт ст (идет быстрая диссоциация кислорода – переход в ткани)

Чем меньше напряжение в органах и тканях, тем быстрее диссоциация оксигемоглобина

Схема диссоциации

Способствует диссоциации:

Накопление СО2 в тканях

Закисление среды

Повышение температуры тела

Увеличение дифосфоглицерата (образование в эритроцитах при расщеплении глюкозы, энергетических субстратов)

В работающих мышцах

При повышении рН, понижении температуры тела и понижении парциального давления СО2 – кривая смещается влево (эффект Бора)

При гипоксии 2,3-ДФГ в эритроцитах увеличиваются – уменьшение сродства к кислороду – более интенсивная диссоциация, снижение концентрации 2,3-ДФГ – сдвиг графика влево

СО – карбоксигемоглобин в 240 больше сродство к гемоглобину чем у О2 – кривая сдвигается влево – препятствие высвобождению кислорода

1 литр крови – 18-200 мл кислорода, 45 мл отдается тканям

140 мл кислорода – в 1 л венозной крови – резерв организма.