Бух учет весь!!!! / шпоры первое агенство / Bukh_uchet_shpargalki_BGEU

.doc

-

1. Предметы и методы теории вероятностей и математической статистики.

Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности в явлениях и опытах, результаты которых не могут быть заранее предсказаны (раздел вышки, изучающий закономерности в случайных явлениях). Отправным понятием ТВ явл. исслед-е исходов, рез-ов испытания (опыта,эксперимента), т.е. осущест-я комплекса условий. При этом исходы опыта случайны, т. е. заранее не известны. Осн. треб-ем к такому экспер-ту явл. возм-сть его повторить, т.е. не менять комплекс усл-й при повторном осущ-и опыта неогранич. число раз. 1им из основных объектов изучения ТВ является случайное явление, котор. делится на 3 типа: Ссобыт (любой факт,котор в резуль-те испыт-я может произойти или не пр), СВ,Спроцессы

ТВ с помощью мат. модели случ. эксп-нта опред. такие соотн-я между вер-стями разл. случ. событий, кот-ые позвол. вычислять вер-сти более сложных событий по вероятностям простых. Т.о., предметом ТВ явл. изуч-е вероятностных законом-стей случ. событий.

Методы ТВей широко исп-ся в эк-ке, теории инф-ции, в теории принятия решений, в физике, астрономии и др. дисциплинах. ТВ лежит в основе математической статистики (МС),котор,в свою очередь,исп-ется при планир-ии и организации пр-ва, при анализе технологич процев, контроле кач-ва продукции и т.д.

(МС) — раздел математики, изучающ методы сбора, систематизации и обработки резуль-тов наблюдений с целью выявления статистических закономерностей. МС опирается на ТВ.ТВ изуч-т закономер-ти случ явл-й на основе абстрактного определения действитель-ти (теоретич вероятностной модели),а МС оперирует непосредственно результатами наблюдений над случайным явлением, представляющим выборку из некоторой конечной или гипотетической бесконечной генеральной совокупности. Используя результаты, полученные теорией вероятностей, МС позволяет не только оценить значения искомых характеристик, но и выявить степень точности выводов, получаемых при обработке данных. Коротко говоря или Т.О., ТВ позволяет находить вероятности «сложных» событий через вероятности «простых» событий (связанных с ними каким-то образом), а МС по наблюдаемым значениям (выборке) оценивает вероятности этих событий либо осуществляет проверку предположений (гипотез) относительно этих вероятностей.

2. Элементы комбинаторики, размещения, перестановки, сочетания. Комбинаторика – раздел математики, изучающ комбинации, которые можно составить по определенным правилам из элементов заданного, обычно конечного, множества.

Основные такие комбинации: 1. Правило суммы.

Если объект А можно выбрать m способами, а другой объект В можно выбрать n способами, то выбор «А или В» можно осуществить m+n способами.

2. Правило умножения.Если объект А можно выбрать m способами и если после каждого такого выбора объект В можно выбрать n способами, то выбор «А и В» в указ порядке можно осуществить mn способами.

Перестановки – это комбинации, составленные из всех n элементов данного множ-ва и отличающиеся только порядком их расположения. Число всех возможных перестановок: Рn=n!

Размещения – комбинации из m элементов множ-ва, содержащего n различных элементов, отличающиеся либо составом элементов, либо их порядком.

Число всевозможн размещений

Сочетания – неупорядоченные наборы из m элементов множества, содержащего n различных элементов (то есть наборы, отличающиеся только составом элементов).отлич хоть 1им эл-том.

Число всевозможн сочет-й

3. Случайные события. Операции над событиями.

Событие наз-ся СЛУЧАЙНЫМ, если оно может произойти или не произойти в данном опыте. Опыт-осущ.комплекса условий и действий, при котором происх. комплекс явлений. Возможный рез-т опыта-это событие. Виды событий: События A и B назыв-ся несовместными, если наступление одного из них исключает появление другого в одном и том же испытании. События A и B называются совместными если они могут произойти вместе в одном и том же испытании. Соб-я А1,А2..Аn попарно несовместны (или взаимоисключ-щиеся), если любые 2 из них несовместны. 2 несовместных события, из котор 1 должно обязат-но произ-ти, назыв-ся противополож-ми (в лит-ре такие события называют также взаимно-дополнительными).

Событие назыв-ся достоверным Ω, если в результате испытания оно обязательно должно произойти. Событие называется невозможным ∅, если в данном испытании оно заведомо не может произойти. События назыв-ся равновозмож-ми,иф нет основа-й считать, что 1о из них явл-ся более возможн-м, чем др.

Действия:1)суммой или объединением 2-х событий наз-т соб-е, состоящее в появлении хотя бы одного из них (А+В=АUВ); 2)Произведением или пересечением наз-ся соб-я, состоящие в их одновр. появлении (АВ=АחВ);3) разностью А и В наз-т соб-е, состоящее из исходов входящих в А, но не входящих в В (А-В или В-А)

4. Классич формула вероятности. Статистическая вероятность. Геометрические вероятности. Численная мера степени объективной возможности наступления события назыв-ся вероятностью события Это определение, качественно отражающее понятие вероятности события, не является математическим. Чтобы оно таковым стало, необходимо определить его количественно.

Пусть число возможных исходов опыта равно n (общ число элементарн исходов), а при m из них происх-т некоторое событие А (число благоприятных исходов), тогда при сделанных ранее предположениях на испытание, вероятность P(A) случайного события А, наступившего в данном испытании вычисляется по ф-ле: P(A)=m/n Св-ва:1) Р(Ω) = 1.2) P(∅) = 0 3)0≤P(A)≤1

Классическое определение вероятности применимо тольк для оч узкого класса задач. В больш-ве реальн задач при изучении произвольн случ событий, когда результаты испытания не равновозможны, требуется определять вероятность события иным образом. Для этого введем вначале понятие относительн частоты W(A) события A как отношения числа опытов, в котор наблюдалось событие А, к общему кол-ву проведен-х испытаний: W(A)=M/N где N – общ число опытов, М – число опытов, в котор появилось соб-е А. Статистич-й вер-тью события считают его относительн частоту или число, близкое к ней. P*(A)= W(A)

Также недостатком классич опред-я вер-ти явл-ся то, что оно неприменимо к испытаниям с бесконечным кол-вом исходов. В некотор случ-х можно воспольз-ся понятием геометрической вероятности. Пусть вер-ть Р(А) достоверн соб-я А пропорц-на геометрической мере mes(A)и мера mes(Ω) множества Ω конечна. Тогда естественно определить P(A) соотношением

Пусть на отрезок MN наудачу брошена точка. Это означает, что точка обязательно попадет на отрезок MN (событие Ω) и с равной возможностью может совпасть с любой точкой этого отрезка. При этом вероятность попадания точки на любую часть отрезка MN не зависит от расположения этой части на отрезке и пропорциональна его длине. Тогда вероятность того, что брошенная точка попадет на отрезок CD (событие А), являющийся частью отрезка MN, вычисляется по формуле:

где l – длина отрезка CD, а L – длина отрезка MN.

Можно дать аналогичную постановку задачи для точки, брошенной на плоскую область G и вероятности того, что она попадет на часть этой области g:

где s – площадь части g области G, а S – площадь всей области G.

В трехмерном случае вероятность того, что точка, случайным образом расположенная в теле, попадет в его часть, задается формулой:

где v – объем части тела, а V – объем всего тела.

5. Теорема сложения вероятностей.

Вероятность P(А + В) суммы событий А и В равна

Р(А + В ) = P(А) + P(В) – P(АВ).

Док-во. Пусть n – число возможных исходов опыта, mА – число исходов,благоприят соб-ю А, mВ -число исх-в, благоприят событию В, а mАВ – число исх-в опыта, при котор происходят оба события(т.е исход-в, благоприят произвед-ю АВ). Тогда число исходов, при котор имеет место соб-е А + В, равно mА +mВ – mАВ (так как в сумме (mА +mВ) число mАВ учтено дважды: как исходы, благоприят-е А, и исходы, благопр-е В). След-но, вер-ть суммы можно опред-ть по фор-ле:

Следствие 1. Т-му можн распрост-ть на случай сум-ы любого числа соб-й.Напр,для суммы 3х соб-й А, В и С

Р(А+В+С)=P(А)+P(В)+P(С)–P(АВ)–P(АС)–P(ВС)+P(АВС)

Следствие 2. Если соб-я А и В несовм-ны, то mАВ = 0,и, следов-но, вероятн-ть суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей: Р(А+В)=P(А)+P(В)

Следствие 3. Сумма вероят-й противоположн соб-й равна 1: P(А) + P(А) = 1

Док-во. Т.к. А и А образуют полн группу,то одно из них обяз-но произ-дет в резуль-те опыта, т.е событие А +А является достоверным. Следовательно, Р(А +А) = 1. Но, так как А и А несовместны, из (след2) следует, что Р(А +А) = P(А) + P(А). Значит, P(А) + P(А) = 1, что и требовалось доказать.

6. Условн вероят-ть. Теор-а умнож-я вероят-ей.

Вер-сть соб-я В при усл-и, что А уже произошло, наз. условной в-стью соб-я В. Обозн. РА(В) или Р(В/А). РB(А)=Р(АВ)/Р(В),Р(В)не равн 0. Отсюда следует Р(АВ)=РВ(А)Р(В), Р(В)>0 и Р(АВ)=РА(В)Р(А),Р(А)>0.Соб-е А наз. независ-ым от события В с вер-стью не равной 0, если РВ(А)=Р(А),т. е. вер-сть наступления соб-я А не зависит от того, произошло событие В или нет. Теорема умн-я вер-стей. Вер-сть совместного наступл-я 2 событий равна произвед-ю вер-сти одного из них на усл. в-сть др при условии,что первое событие произошло: Р(АВ)=Р(А)РА(В).

Событие В называется независимым от события А, если появление события А не изменяет вероятности В, то есть PA (В) = P(В).

В частности для независ. соб-й теор умнож-я: Р(АВ)=Р(А)Р(В), т. е. в-сть совместного наступл-я 2 независ. событий равна произв-ю вер-стей этих событий.

Теорема умножения вероятностей легко обобщается на случай произвольного числа событий:

7. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

Следствием 2х основн теорем ТВ – теоремы слож-я и умножения – явл-ся формулы полной вер-ти и фор-лы Байеса. На языке алгебры событий набор называется полной группой событий, если:

Теорема (Формула полной вероятности). Если соб-е А может произойти только при усл-и появлен-я одного из событий (гипотез) , образующих полную группу, то вероятность события А равна

Теорема 5 (Формула Байеса). Если событие А произошло, то апостериорные условные вероятности гипотез вычисляются по формуле, котор

носит название формулы Байеса:

8. Формула Бернулли.

Последовательные испытания называются независимыми относительно события A, если вероятность осуществления любого исхода в n-м по счету испытании не зависит от реализации исходов предыдущих испытаний. Если независимые повторные испытания проводятся при одном и том же комплексе условий, то вероятность наступления события A в каждом испытании одна и та же. Простейшим классом повторных независимых испытаний является последовательность независимых испытаний с двумя исходами («успех» и «неуспех») и с неизменными вероятностями «успеха» p и «неуспеха» q=1- p в каждом испытании. Описанная последовательность независимых испытаний получила название схемы Бернулли.

Теорема 1. Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянна, то вер-ть Pn(m)того, что событие A наступит ровно m раз в n независимых испытаниях вычисляется по формуле, называемой формулой Бернулли:

чем обусловлен выигрыш-качеством ресурса или вложенными в него затратами труда

Для устранения недостатков обоих подходов используется СМЕШАННЫЙ ПОДХОД:

3.Ц=R+Z, где Ц-цена ресурса, размер платы за него, R-экономическая оценка на базе диф.ренты, Z-затраты на освоение ресурса

13. Экономическая ценность экосистемных услуг: сущность и методологические основы определения.

Методологической основой определения ценности экосистемных услуг в условиях рынка служит концепция общий экономической ценности – ОЭЦ.

ОЭЦ=Стоимость использования + стоимость не использования = (стоимость прямого + стоимость косвенного использования) + (стоимость отложенной альтернативы + стоимость существования).

В наибольшей степени поддается экономической оценки стоимость прямого использование, которая может быть измерена величиной дохода, полученного от использования природных благ экосистемы.

Сложнее определить косвенную стоимость использования, которая отражает выгоды, обеспечиваемые зачастую за пределами той или иной экосистемы.

Стоимость отложенной альтернативы связана с сохранением возможности извлечь прямую или косвенную выгоду от использования экологических благ в будущем, если их нельзя потреблять сегодня.

Стоимость существования, в отличие от стоимости отложенной альтернатива измеряется не возможными будущими доходами, связанными с использованием экологических благ, а самим фактом существования чистой, разнообразной окружающей природной среды .

В Беларуси значительное площади занимают лесные и болотные экосистемы, обеспечивающие ряд экосистемных услуг, которые играют важную роль в стабилизации экологической обстановки в Европе .

1. Стоимостное использов.

1.1 Стоим. прямого использ.(обеспечение дерева, охоты и др.)

1.2 Стоим. косвен. использ. (поглащ CO2, выделение O2 и др.)

2. Стоим. неиспользование

2.1 Стоим. сохранение(выгоды только от осознания того, что природ. объект существует)

14. Государственное управление природопользованием: сущность, методы, функции.

Гос. управление природопользованием – деят-ть гос-ва по орг-ции рационального использования и воспроизв-ва прир ресурсов, охраны ОС, по обеспечению режима законности в эколого-эк отношениях.

Методы управления – способы воздействия на управляемые объекты с целью обеспечения рационального природопользования и ООС.

Эф управление природопользованием возможно при условии применения совокупности методов:

– административных (обеспечиваются возможностью гос принуждения).

– экономических (создают непосредственный материальную заинтересованность субъектов хозяйствования в выполнении необходимых экологических мероприятий, решений органов управления сфере природопользования)

– социально-психологических (методы морального стимулирования, которые реализуются посредством мер как поощрительного характера, так и воздействия на нарушителей).

– информационных (обеспечиваются открытым доступом общества к информации экологического характера. Они получили широкое распространение в странах с развитой экономикой и установившимися демократическими традициями.)

Функции:

• Учет природных объектов и введение прир кадастров

• Осуществление мониторинга ОС

• Эколог контроль, экспертиза и аудит

• Эколого-эк прогнозирование, планирование

• Эк стимулир природоохр деят-ти и др

ОРХУССКАЯ конвенция о доступе к экологической информации (1998), которую подписали и ратифицировали многие постсоветские государства обязывает нас активнее внедрять в экологическую практику информационные методы управления.

До недавнего времени наиболее распространёнными и действенными в системе управления природопользованием были административные методы

15. Особенности административного управления природопользованием: основные механизмы (инструменты) и их эффективность.

Главный принцип административного управления в области природопользования и ООС – разрешительно-запретительный.

Общесистемные функции административного управления включает след виды деятельности:

– планирование, прогнозирование результатов

– проведение организационных мероприятий

– подбор и расстановка кадров, повышение их квалификации

– выполнение контрольных и учётных функций, лицензирование различных видов деятельности

– осуществление мониторинга окружающей среды и т п

Основными инструментами админ регулирования являются стандарты, нормы, нормативы, законы постановления, руководства, применяемые гос природоохранными органами.

Регулирование природопользования:

1. Административные механизмы управления (организационно-хоз регулирование, нормативно-правовое регулирование)

2. Эконом механизмы управления

16. Организационные структуры управления природопользованием.

Важнейшим звеном механизма управления являются организационные структуры – это система органов власти и управления природопользованием и ООС.

К управлению причастны все ветви власти:

– президентская, законодательная, исполнительная и судебная

– каждая из них выполняет свои функции и имеет подразделения

Организационное управление природопользованием и природоохранной деятельностью осуществляется посредством:

– территориальный

– отраслевой

Территориальный принцип управления обеспечивается Президентом РБ, Национальным собранием РБ, Советом Министров РБ, областным, город, районными, поселковыми, сельским Советом Депутатов.

Отраслевой принцип управления состоит в осуществлении государственного контроля за состоянием окружающей среды и принятие мер по её охране со стороны отраслевых министерств и ведомств, который относится к организациям спец компетенции, уполномоченными выполнять природоохранные функции.

Основным государственным органом управления природопользованием специальной компетенции в РБ является Министерство ПР и ООС.

Подведомств. Минприроды РБ органами управления природопользованием на местах являются 6 областных, Минский городские комитеты, 118 гор (рай) инспекций природных ресурсов и ООС.

В систему Минприроды входят также:

– департамент гидрометеорологии, департамент по геологии

– научные организации: Белорусский исследовательский центр, Экология и другие

17. Управление природоохранной деятельностью и рациональным природопользованием на предприятии (в организации). Основные инструменты управления: планирование, экологический менеджмент и аудит, экологическое лицензирование и паспортизация.

В классификаторе выделяются две конкретные формы природоохранной деятельности — текущая природоохранная деятельность и природоохранные мероприятия.

Текущая природоохранная деятельность — это непрерывно осуществляемая деятельность, направленная на достижение стабильности или улучшение состояния окружающей среды.

Природоохранные мероприятия — это природоохранная деятельность, предпринимаемая в целях существенного улучшения состояния окружающей природной среды или создания условий для ее улучшения. Результатом природоохранных мероприятий может быть создание основных фондов природоохранного назначения.

В классификаторе указаны наиболее характерные виды природоохранной деятельности в разрезе отдельных видов природной среды:

• охрана атмосферного воздуха;

• охрана водных ресурсов;

• охрана земель и недр;

• охрана биоразнообразия и ландшафтов, в том числе охрана лесных ресурсов и нелесных растительных комплексов, охрана и воспроизводство животного мира, комплексные направления природоохранной деятельности (создание, развитие и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий и объектов);

• специальные сферы природоохранной деятельности (обращение с отходами производства и потребления, борьба с шумом и вибрацией);

• управление и контроль в области природоохранной деятельности.

Экологический менеджмент – специальная область управления, заключающаяся в регулировании сознательного воздействия человека на природные процессы и объекты окружающей среды для удовлетворения своих экологических, экономических, культурных и других потребностей при условии устойчивого развития общества и сохранения природы.

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная проверка и оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности требований в области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности.

Экологическое лицензирование — это предоставление субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий), выдаваемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, закрепляющих юридическое право на занятие отдельными видами деятельности.

18. Правовое регулирование природоохранной деятельности. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

Началом формирования в РБ законодательства об ООС послужило принятие в 1992 году Закона РБ об ООС.

2002 г – пересмотрен закон

В наст время действуют более 15 законодательных актов, регулирующих правовые отношения в области ООС.

– Кодекс РБ о недрах – 406-3 от 14.07.2008 (ред. От 02.05.13)

– Вводный кодекс РБ – от 30.04.2014

– Об охране окружающей среды от 26.11.1992 № 1982-ХII

– Об особо охраняемых территориях

За нарушение природоохранного законодательства субъектами хозяйствования или физическими лицами предусмотрена административная, дисциплинарная, уголовная ответственность, предполагающая обязательное возмещение нанесённого природной среде ущерба.

Кодекс РБ об административных правонарушениях (глава 15) предусматривает штрафы, запреты, предупреждения и т.д.

Административную ответственность несут за нарушение правил землепользования в радиоактивных загрязнённых районах, нарушение правил по охране недр и природоохранного режима их использования, незаконную порубку и т.д.

Дисциплинарную ответственность несут за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицами должностных обязанностей, приведшее к нарушению природоохранного законодательства без нанесения значительного ущерба.

Уголовной ответственности подлежат субъекты, нанёсшие значительный ущерб природной среде, повлекший гибель людей или особо крупные материальные потери.

Конкретный состав экологических преступлений установлен УК РБ.

19. Мониторинг окружающей среды и организация системы наблюдения за ее состоянием в Беларуси.

Мониторинг – это наблюдение, оценка, анализ состояния изменения ОС.

Мониторинг ОС – сист.пост.наблюдений, оценки состояния ОС, позволяет оценить воздействие антроп. и природ. факторов на ОС.

Виды мониторинга: региональный(природно-хоз.), локальный(саниторно-гигиенич.), глобальный(биосферный или фоновый).

Деят-сть.в обл.мониторинга ОС включ.системы:

• Наблюдений за состоянием ОС

• Оценки и прогноза изменений состояния ОС под воздействием природ.и антропог. факторов

• Получение и предоставление полной и достоверной радиац-экологич. инфы.

В наст.вр.НСМОС вкл.11 организационно-самост. и проводимых на общих принципах видов мониторинга ОС: М.земель, М.атм.воздуха, М. поверхн.вод, М.подземн.вод, М.лесов, М.раст.мира, М.животн.мира, М.озонового слоя, географич.М, радиац.М, локальный М.

Осн.цель создания НСМОС – обеспечение всех уровней управл.необходим. экологич.инфой для опред-ния. стратегии ПП и принятия оперативных управленческих решений, направл.на обеспеч.населения страны благоприятного условия проживания.

20. Нормирование в области охраны окружающей среды.

Экологическое нормирование – разработка научно обоснованных критериев и норм допустимого вредного воздействия на природную среду.

Нормирование области охр. ОС осуществляется в целях гос. регулирования воздействия хоз. и иной деятельности на атмосферный воздух, почву и обеспечение экологической безопасности.

Основные требования к разработке нормативов в области охраны ОС

-Установ.оснований их разработки

-проведение научно-исследов.работ по их обоснов.

-лимитов на ПП и др.

Нормирование в обл. охраны ОС заключ. в установлении нормативов:

• Кач-ва. ОС

• Нормативов допустим.возд.на ОС

• Лимитов на природопользование

• Иных нормативов в области охраны ОС.

Нормирование – осн.экологич.рычаг регулирования негативного воздействия человека на ОС.

1. ПДК(предельно допустимая концентрация) – это нормы выбросов вредных веществ в ОС не наносящие вреда здоровью.

2. ПДВ(предельно допустимый вброс) – нормативы вредных выбросов веществ, которые регламентируют максимально допустимый объём и состав вредных веществ.

21. Система технического нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды и природопользования

Стандартизация – деятельность по установлению технических требований в целях их всеобщего и многократного применения в отношении постоянно повторяющихся задач, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в области разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации продукции или оказания услуг.

Экологическая стандартизация – установление и нормирование требований безопасности в обл. охраны ОС, включая уровни вредных воздействий на ОС и чел-ка, экологич. оценку и управление деятельностью субъектов хозяйствования.

Задачи системы стандартов в обл. охраны природы:

• Обеспечение сохранности прир. комплексов;

• Содействие восстановлению и рациональному использованию прир. р-сов;

• Содействие сохранению равновесия между развитием производства и устойчивостью ОС;

• Совершенствование управления кач-вом ОС в интересах чел-ка.

Система стандартов в обл. охраны ОС охватывает все компоненты прир. среды, систематизированных по блокам: организационно-методич. стандарты в обл. охраны ОС и природопользования; общие природоохранные требования; земли; недра; растит. мир; гидросфера; животн. мир; атмосф. воздух; воздействие на климат; отходы; тер-рии и т.д.

22. Международные стандарты серии ИСО 14000

ISO 14 001: 2015 требует от предприятия следующее:

• наличие экологической политики (наличие в документированном виде и доступность для общественности);

• наличие Программы экологического менеджмента (наличие в документированном виде или в виде электронного файла);

• организацию и реализацию деятельности в рамках системы экологического менеджмента (наличие соответствующих процедур и записей);

• оценку соответствия требованиям природоохранного законодательства и нормативам, а также тем требованиям, с которыми организация добровольно согласилась;

• осуществление внутренних проверок и корректирование осуществляемой в рамках СЭМ деятельности (наличие соответствующих процедур и записей);

• анализ результатов деятельности в рамках СЭМ (наличие соответствующих процедур и записей);

• последовательное улучшение результатов деятельности (демонстрация последовательного улучшения по экологическим целям и задачам, включённым в Программу экологического менеджмента).

Ключевые принципы стандарта ISO 14 001: 2015, на которых базируется система экологического менеджмента:

• принцип предотвращения отрицательного воздействия предприятия на ОС;

• принцип последовательного улучшения результатов экологической деятельности предприятия;

• принцип соответствия требованиям природоохранного законодательства и прочим требованиям, с которыми организация согласилась.

Система управления ОС (СУОС) в комплексе ISO 14 000 - это часть общей системы административного управления предприятием и одновременно организационно-техническая система, включающая следующие виды обеспечения:

• организационное;

• нормативно-правовое;

• методическое;

• информационное;

• кадровое;

• техническое;

• ресурсное.

23. Учет и анализ в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Кадастры природных ресурсов

Кадастры природных ресурсов – свод экономических, экологических, организационных, технических показателей, характеризующих количество и качество природных ресурсов, состав и категории природопользователей.

В РБ ведутся следующие государственные кадастры природных ресурсов: земельный, водный, атмосферного воздуха, парниковых газов, лесной, растительного мира, животного мира, а также недр, отходов.

Система природно-ресурсных кадастров включает в себя следующие компоненты отраслевых кадастров:

– государственную регистрацию природопользователей;

– количественный учёт природных ресурсов;

– бонитировку природных ресурсов;

– экономическую оценку природных ресурсов.

Балансовый учёт в сфере природопользования ведётся в целях выявления и определения масштабов и качественных характеристик природных ресурсов, предназначенных для хозяйственного использования.

Учёт природных ресурсов, по различным причинам выпадающих из хозяйственного оборота, является забалансовым.

В практике балансового учёта составляются балансы недр, включая балансы полезных ископаемых, а также водохозяйственные балансы.

Формирование общегосударственной системы наблюдения и контроля состояния окружающей среды тесно связано с экономико-статистическим учётом и анализом природопользования и природоохранной деятельности.

Система показателей статистики окружающей среды в настоящее время отражается в следующих формах:

– централизованной государственной статистической отчётности

– децентрализованной государственной статистической отчётности

С 2008 г. формируется гос. фонд данных о состоянии ОС и воздействия на неё.

24. Государственная экологическая экспертиза, стратегическая экологическая оценка и ОВОС. Контроль в сфере природопользования и природоохранной деятельности

Оценка воздействия на ОС (ОВОС) используется для выявления отрицательного воздействия планируемого проекта на ОС до его одобрения и реализации, а также для планирования соответствующих мер по сокращению или предотвращению такого воздействия.

Субъектами ОВОС явл. заказчик, исполнитель и общественность.

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) – проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства об охране ОС.

ГЭЭ осуществляется на основе Закона РБ «О государственной экологической экспертизе» (9.11.2009 г. №54-З в редакции от 14.07.2011 г. №293-З).

Стратегическая эколог. оценка – систематический процесс оценки последствий, влияющих на ОС, в результате возможной реализации документов стратегического уровня гос. планирования – политик, планов, программ и др.

Контроль в области ОС: государственный, ведомственный, производственный, общественный.

Государственный контроль в области охраны ОС включает контроль за использованием и охраной земель (включая почвы), недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, объектов растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, типичных и редких природных ландшафтов, климата, а также за обращением с отходами.

Ведомственный контроль в области охраны ОС осуществляется органами государственного управления либо организациями в целях проверки соблюдения подчинёнными им юридическими лицами законодательства РБ об охране ОС, осуществления отраслевых программ и мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране ОС и выполнения предписаний Минприроды и иных специально уполномоченных республиканских органов государственного управления.

Производственный контроль в области охраны ОС в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством РБ об охране ОС, обязаны обеспечивать юридические лица и ИП при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду.

Общественный контроль в области охраны ОС осуществляется общественными инспекторами охраны природы, осуществляющими свою деятельность в области охраны ОС, а также гражданами в соответствии с законодательством РБ.

Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны ОС является частью государственного, ведомственного, производственного и общественного контроля.

Аналитический контроль в области охраны окружающей среды:

– производится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух

– сбросов в поверхностные и подземные воды загрязняющих веществ

– эффективности работы очистительных сооружений и др.

25. Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной среды. Методические подходы к определению размера ущерба

Загрязнение – это поступление в ОС вредн. веществ или др. объектов в кол-вах, превышающих естественный фон.

Результат загрязнения ОС называется ущербом.

Важнейшим условием эффективн. функционирования экологич. сферы явл. обеспечение обязательного возмещения субъектами хоз-вания ущерба от антропогенного воздействия на природную среду, выраженного в стоимост. форме.

Различают 3 вида ущерба:

1. Экологический (нарушение, возникающее в прир системах).

2. Экономический (выраженные в ден форме фактич или возможные потери народного хоз-ва)

3. Социальный (наносится прежде всего здоровью людей загрязнениями ос).

Обобщая существующие подходы к оценке эк ущерба, можно представить его в виде двух составляющих: натуральных потерь в ден выражении и затрат на ликвидацию последствий.

Натур. потери – прямое разрушение прир. р-са и прямой ущерб, кот. несет эк-ка вследствие такого разрушения.

Затраты на ликвидацию последствий определяются расходами на компенсацию негативного воздействия.

Загрязнение ОС может оказать отрицат. возд-вие на след. реципиенты: население; сооружения жилищно-коммун. хоз-ва; с/х угодья; лесн. р-сы; эл-ты осн. фондов промышл. и транспорта; рыбн. р-сы; рекреац. р-сы.

9. Формула Пуассона.

Теорема 2. Если вероятность p наступления события A в каждом испытании стремится к 0 (p→0) при неограниченном увеличении числа n испытаний (n→∞), причем произведение np стремится к постоянному числу λ(np→ λ), то вероятность Pn(m) того, что событие A появится m раз в n независимых испытаниях, удовлетворяет предельному равенству

Eсли вероятность p–постоянна и мала (p<0,1), число испытаний n –велико (n>100) и число λ =np≤10, то из предельного равенства вытекает приближенная формула Пуассона:

10.Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

Теорема.

Теорема. Если в схеме Бернулли вероятность p появления события A в каждом из n испытаний существенно отличается от 0 (p≥0,1) и 1(p≤0,9), то вероятность Pn(m) того, что событие A произойдет m раз в n независимых испытаниях при достаточно большом числе (n>100) приближенно равна:

Данную приближенн формулу называют локальной формулой Муавра-Лапласа.

Иногда из-за большого кол-ва слогаемых целесообразнее использовать следующую теорему:

Теор. Если вероятность p наступления события А в каждом из n независимых испытаниях постоянна и отлична от 0 и 1, а число испытаний достаточно велико, то вероятность того, что число m наступления события A в n испытаниях заключено между m1 и m2 включительно при достаточно большом числе n приближенно равна

где р – вер-ть появления успеха в каждом испытании, q=1−p,

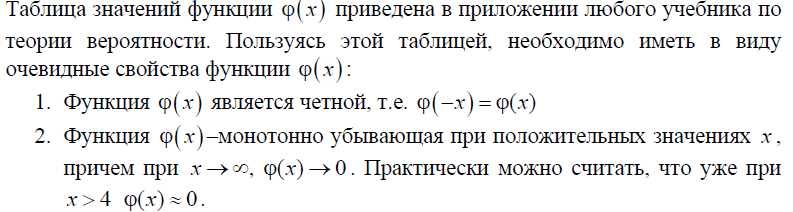

– функция (или интеграл вероятностей) Лапласа, значения Ф(x)- табл

Приближенную формулу называют интегральной формулой Муавра-Лапласа. Чем больше n, тем точнее эта формула. При выполнении условия npq≥20 интегральная формула), также как и локальная дает незначительную погрешность вычисления вероятности.

11.Дискретные случайные величины. (ДСВ)

Случайной величиной наз-ся переменная величина, котор в резул-те испыт-я в завис-ти от случая приним-т одно из возможного множ-ва своих значений, причем заранее неизвестно, какое именно. СВ назыв-ся дискретной (ДСВ), если множ-во {x1,x2,….xn,….} ее возможных значений конечно или счетно (т.е. если все ее значения можно занумеровать).

СВ назыв-ся непрерывной (НСВ), если множество ее возможн знач-й целиком заполняет некотор конечный или бесконечный интервал или системы интервалов на числовой оси.

Для задания ДСВ нужно знать все ее возможн знач-я и вероят-ти, с котор и принимаются эти значения, т.е. задать ее закон распред-я, который может иметь вид таблицы, формулы или графика. Таблица, в которой перечислены все ее возможные значения дискретной случайной величины и соответствующие им вероятности, называется рядом распределения. Для удобства возможные значения дискретной случайной величины располагают в таблицу в порядке их возрастания:

где рi=P(X= хi),

i=1,2,..,n,…

Заметим, что события X= х1, X= х2, …,X= хn

образуют полную группу, следовательно, сумма вероятностей этих событий равна единице

12.Непрерывные случайные величины. (НСВ)

Случайная величина называется непрерывной, если ее функция распределения непрерывна на всей числовой оси и дифференцируема кроме, быть может, конечного числа точек. Для НСВ вероятность того, что она примет одно, заданное определенное значение равна нулю. P(X=x0)=0. Поэтому для НСВ справедливы равенства:

Т.о., описание НСВ с помощью ряда распределения теряет смысл. Однако, для НСВ существует неотрицательная функция p(x), удовлетворяющая при любых x равенству:

Функция p(x) называется плотностью распределения вероятностей. График функции p(x) называется кривой распределения.

13.Функция распределения вероятностей.

Функцией распределения СВ Х назыв-ся функция F(X), выражающая для каждого х вероят-ть того, что СВ Х примет знач-е меньшее х: F(X)=P(X<x). Если знач-я СВ – точки на числовой оси, то геометрически функция распред-я интерпретируется как вер-ть того, что СВ Х попадает левее заданной точки х:

Свойства функции распределения:

1) 0≤F(x)≤1. Т.к ф-ция распред-я предст соб-й вер-ть, она может принимать только те значения, которые принимает вероятность ( 0≤p≤1)

2) Ф-ция распред-я явл-ся неубывающ ф-ей на всей числовой оси, т.е. F(x2) ≥ F(x1) при х2 > x1. Это следует из того,что F(x2)=P(X<x2)=P((X<x1)+(x1≤X<x2))= P(X<x1)+

+P(x1≤X<x2)=F(x1)+P(x1≤X<x2). Т.к. вер-ть P(x1≤X<x2) ≥0, то из данного уравн-я вытекает: F(x2) ≥ F(x1)

3) Функция F(x)в точке x0 непрерывна слева, т.е.

4)

Если все возможные значения Х лежат на интервале [a, b], то F(x)=0 при х ≤ а и F(x)=1 при х ≥ b.

X < a – событие невозможное, а X < b – достоверное

5)

6) Вер-ть того, что СВ примет знач-е из интерв-а [a, b), равна приращ-ю ее ф-ции распред-я на этом интервале: P(a≤Х<b) = F(b) – F(a).

14.Плотность распределения вероятностей.

Для НСВ существует неотрицательная функция p(x), удовлетворяющая при любых x равенству:

Функция p(x) называется плотностью распред-ия вероятностей. График функции p(x) назыв-ся кривой распределения

Свойства плотности распред-я вероятностей:

Данная фор-ла определяет интегральную связь м/у фун-ми p(x)иF(x). Фун-ю F(x) иногда наз-ют интегральн ф-ей распред-я или интегр-ным законом распред-я.

2) Следов-но, если функция p(x) непрерывна в точке x, то функция распред-я F(x) дифференцируема в этой точке, причем p(x)=F’(x) Данная фор-ла определяет дифференциальную связь между фун-ми p(x)и F(x). Следует отметить, что плотность распред-я p(x) наз-ют также дифференциальной функцией распред-я.

3) с учетом того, что F(x)– неубывающая ф-ция: p(x)≥ 0 при всех x

4)

Геом-чески св-ва 3)и4) означ-т, что график плотности распред-я лежит не ниже оси и S под граф-м плот-ти равна 1.

5) Вероятности попадания НСВ X в интервал, отрезок или полуинтервал с одними и теми же концами одинаковы и равны определенному интегралу от плотности вероятности на этом промежутке:

Отсюда следует, что геометрически вероятность P(a ≤ X ≤ b) представляет собой площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком плотности вероятности и отрезками прямых y=0, x=a, x =b.

15.Математическое ожидание СВ и его свойства.

Математическим ожиданием ДСВ называется сумма произведений ее возможных значений на соответствующие им вероятности:

Свойства математического ожидания:

1) Из определения математического ожидания следует, что его значение не меньше наименьшего возможного значения случайной величины и не больше наибольшего.

Учитывая,что ,получаем

2) МО постоянной равно самой постоянной: M(C)=C Док-во.Если рассм-ть С как ДСВ, принимающ только одно значение С с вероят-тью р = 1, то М(С) = С·1 = С.

3) Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания: М(СХ) = С М(Х).

4) МО произвед-я 2ух независ СхВчин равно произвед-ю их математических ожиданий: M(XY) = M(X)M(Y).

*Св-во 4 справедливо для произвед-я люб числа незав СВ,что доказ-ся методом математич индукции .**

5) Математическое ожидание суммы двух случайных величин (зависимых или независимых) равно сумме математических ожиданий слагаемых:

M (X + Y) = M (X) + M (Y).

16.Дисперсия СВ и ее св-ва. Дисперсией (рассеянием) случ величины наз-ся математическое ожидание(МО) квадрата ее отклонения от МО

D(X) = M (X – M(X))² = M(X²) – M²(X),

Свойства дисперсии:

1) Дисперсия постоянной величины С равна нулю:

D (C) = 0. Док-во. D(C) = M((C – M(C))²) = M((C – C)²) = =M(0) = 0.

2) Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя его в квадрат: D(CX) = C²D(X).

Док-во: D(CX) = M((CX – M(CX))²) = M((CX – CM(X))²) = =M(C²(X – M(X))²) = C²D(X).

3) Дисперсия суммы 2ух независ случайных величин равна сумме их дисперсий: D(X + Y)=D(X)+D(Y).

Док-во: D(X+Y)=M(X²+2XY+Y²)–(M(X)+M(Y))²=M(X²)+ +2M(X)M(Y)+ M(Y²) – M²(X) – 2M(X)M(Y) – M²(Y)=

=(M(X²)–M²(X))+(M(Y²)–M²(Y))=D(X)+D(Y).

Следствие 1. Дисперсия суммы нескольких взаимно независимых СВ равна сумме их дисперсий.

Следствие 2. Дисперсия суммы постоянной и случай величин равна дисперсии случайной величины.

4) Дисперсия разности двух независимых случайных величин = сумме их дисперсий: D(X–Y)=D(X)+D(Y)

Док-во: D(X–Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+(-1)²D(Y)=D(X)+D(X)

Дисперс дает средн знач-е квадрата отклон-я СВ от среднего; для оценки самого отклон-я служит велич-а, называемя средним квадратическим отклонением.

Средним квадратическим отклонением σ случайной величины Х называется квадратный корень из дисперсии:

22. Программное обеспечение (ПО) ИС: состав и требования к нему.

Программное обеспечение информационной системы – это совокупность программ и технической документации к ним для реализации целей и задач ИС и обеспечения устойчивой работы комплекса технических средств.

Требования:

o Эффективное использование компьютерной техники и оптимальные условия работы для пользователей;

o Реализация функциональных задач ИС

o Автоматизация проектирования ИС и разработка прораммных продуктов.

Состав:

• Системное ПО – относится к обеспечивающим подсистемам ИС и включает:

1) Операционные системы(Windows 7,8 и т.д.)

2) Сервисное ПО(файловые менеджеры, антивирусы, архиваторы и т.д.)

• Прикладное ПО – предназначено для решения задач функциональных подсистем ИС и включает:

1) пакеты прикладных программ (ППП) общего назначения (текстовые редакторы, табличные процессоры, графические редакторы, системы управления базами данных)

2) методо-ориентированные ППП(системы мат. И статистической обработки данных)

3) проблемно-ориентированные ППП для решения определённых задач в конкретной предметной области (системы для бухучёта, маркетинговые ИС, информационно-правовые системы)

4) интегрированные ППП, нацеленные на комплексное решение задач нескольких проблемных областей(корпоративные информационные системы).

• Инструментальное ПО – служит для разработки ПО обеспечивающих и функциональных подсистем ИС. Включает:

1) Инструментальные среды для разработки приложений (С++, Java, Visual Basic и т.д.)

2) Системы автоматизированного моделирования и проектирования ИС (CASE-системы, например AllFusion Modeler).

Из всех рассмотренных видов ПО функциональность ИС обеспечивают прикладные программы.

23. Сегментация рынка прикладного ПО для ИС.

Прикладное ПО – ПО для потребителей, коммерции, индустрии и технологич применения. Предназначено для автоматизации специфич бизнес-процессов в определенных отраслях и для повышения производительности компаний или индивидуальных пользователей.

Рынок включает следующие сегменты:

• Приложения для автономной работы – программы для образования, развлечения и повышения производительности пользователя (SIM CITY, Stamina, Яндекс.словари и другие Яндекс-сервисы, Google Maps и другие Google-сервисы)

• Приложения для коллективной работы – программы, позволяющие различным группам пользователей совместно разрабатывать и просматривать документы, разделять информацию: средства обмена информацией, e-mail приложения, инструменты группового планирования календарей и т.д.(Google, Viber, Teambox, TeamViewer, Discord, Skype, VK, Osu и т.д.)

• Приложения для работы с контентом – программы для создания документов разных типов, организации, управления и хранения цифровых данных в различных форматах. К ним относят:

1) Системы управления контентом (Joomla, 1C-Битрикс)

2) Системы для авторинга и опубликования (создание, редактирование и печать текстов, изображений и т.д.)

3) Средства поиска и обнаружения (сбор док-ов или других электронных ресурсов, медиа, аудио, поисковые системы)

4) Корпоративные порталы(не про Зеленского) – приложения, объединяющие доступ к информации и приложениям и предоставляющие результаты в удобной бизнес-форме.

Примеры приложений: Google Docs, OneDrive, Office Online, Microsoft SharePoint и т.д.).

• Приложения для управления ресурсами предприятия – проблемно ориентированные ППП для автоматизации и оптимизации ключевых бизнес-процессов:

1) Поддержка бух. И финансовой деятельности

2) Управление персоналом

3) Управление закупками и заказами

4) Управление проектами

5) Управление основными фондами предприятия и т.д.

Примеры приложений: 1С:Бухгалтерия, БОСС-Бухгалтер, ПАРУС: Бухгалтер, БОСС-Финансист, Ва-банк, 1С:Зарплата и Управление персоналом, БОСС-кадровик и т.д.(больше в 4.3).

• Приложения для управления цепочками поставок:

1) Логистические приложения (1С-Логистика: управление складом, Галактика: управление складом)

2) Приложения для планирования производства (1С: Управление производительным предприятием, Oracle Advanced Planning)

3) Приложения управления запасами (1С: управление запасами)

• Приложения для управления процессами и производством:

1) Системы управления предоставлением услуг (автоматические поставки цепочки поставки сервиса)

2) Системы управления производством (моделирование и планирование производственных процессов)

3) Системы управления другими back-office функциями (спец.решения для реализации оптовой и розничной торговли)

• Инженерные приложения – программы, автоматизирующие бизнес-процессы и процессы управления данными:

1) ПО для механического автоматизированного проектирования и производства (CATLA, SolidWorks)

2) ПО для комп. инженерно-механического анализа (COSMOS/M, LS-DYNA)

3) Средства управления информацией об изделии(IdeWeb)

4) Другие инженерные приложения (системы автоматизации производственных решений для архитектуры и строительства)

• Системы управления взаимодействием с клиентами – проблемно-ориентированные ППП для автоматизации торговли, маркетинга и других сфер взаимодействия с клиентами ( Oracle CRM, 1C:CRM)

24. Предметно-ориентированное прикладное ПО предметной области.

Предметно-ориентированные пакеты прикладных программ предназначены для решения достаточно сложных профессиональных задач, их применение требует от пользователя специальной подготовки.

Главные черты:

1) наличие проблемно-ориентированного языка программирования с непроцедурной формой задания на уровне, близком к естественному проф языку данной предметной области. Проблемно-ориентированный язык не требует от пользователя спец знаний в области алгоритмич-го программиров-я;

2) выполнение функции организации и планирования вычислительного процесса — организация правильной последовательности выполнения программных модулей, обмен данными между ними, ввод-вывод и хранение информации, т.е. наличие достаточно универсального монитора.

К предметно-ориентированным пакетам прикладных программ относят такие программы, как: системы автоматизированного проектирования (САПР), математические пакеты (MathCAD), статистические пакеты (SPSS, Statistika, Statgraphics Plus, Systat) и другие.

Предметная область Назначение Примеры

Бухгалтерский учёт Ведение синтетического и аналитического бух.учёта в натуральном и стоимостном анализе: проводки, ведение бух.книг и справочников, формирование различных ведомостей 1С: Бухгалтерия, Инфо-Бухгалетер, ПАРУС: Бухгалтерия

Финансовая деятельность Анализ, прогнозирование и планирование финансовых показателей, оценка инвестиционных проектов и т.д. БОСС-Финансист, Олимп: ФинЭксперт, АЛЬТ-ИНВЕСТ

Банковская деятельность Оценка эффективности деятельности банка, учёт и обработка денежной наличности, формирование отчётности, анализ и прогнозирование в сфере BS-client, Ва-банк, SAP for banking

Управление персоналом Кадровое планирование, определение потребности в работниках, набор и отбор сотрудников, оценка деятельности работников БОСС-Кадровик, 1С: Зарплата и Управление персоналом, Галактика: Бизнес-Кадры

Маркетинг Исследование рынка, прогнозирование и планирование продаж, разработка комплекса маркетинга, управление отношений с клиентами Oracle Marketing, Касатка, Marketing Analytic

Логистика Управление цепочками поставок: запасами, складами, транспортировкой, бизнес-отчётность

1С-Логистика: управление складом, Галактика: управление складом

Статистика Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и выборочных исследований Statistica, SAS, DATASCOPE

АПК Управление с/х организацией, учёт произв.запасов и готовой продукции, учёт основных средств и нематериальных активов НИВА-СХП

Туристический бизнес Ведение информационных справочников, формирования и калькуляция стоимости туров, автоматизация работы с партнёрами Турбо-тур, Amadeus, Galileo, TurWin

Управление гостиницами и ресторанами

Оценка рентабельности предприятия отеля, ресторана, бронирование номера в гостинице, оплата услуг, планирование работы персонала 1С:РЕСТОРАТОР, 1С:Отель, Гедымин: Ресторан, Гедымин: Общепит

Юриспруденция Обеспечение доступа ко всем документам законодательства РБ и РФ, организация доступа, хранения, поиска и обработки нормативных правовых документов, организация личного документооборота КонсультантПлюс, Бизнес-Инфо

25.Интегрированное прикладное ПО

В зависимости от объёма решаемых задач различают:

• Малые интегрированные системы – для малых предприятий с численностью работников до 100. Поддерживают стандарт MRP II и объединяют функции бухгалтерского и управленческого учёта, кадровый учёт, управление финансами. Программы: БОСС-Корпорация, SAP Business One. Период внедрения – более 4 месяцев. Стоимость – 50-300 тыс. баксов.

• Средние интегрированные системы – для средних предприятий с численностью работников 100-1000. Поддерживают стандарт ERP, позволяют осуществить динамический анализ и планирование бизнеса. Программы: 1С:Предприятие 8.0, Галактика Прогресс, SAP ERP. Период внедрения – 6-9 месяцев, стоимость – 200-500 тыс. баксов.

• Крупные интегрированные системы – системы для крупного промышленного предприятия. Работники – более 1000. Поддерживают стандарт ERP II и позволяют управлять внутренними ресурсами и внешними связями предприятия. Программы: Oracle E-Business Suite, Baan. Период – 9-12 месяцев. Стоимость – более 500 тыс. баксов.

Практически все интегрированные системы функционируют на ОС Windows.

Во многих системах реализована кроссплатформенность. В качестве СУБД применяются Oracle, Microsoft SQL Server.

Интегрированный пакет — это набор взаимосвязанных прикладных программ, ориентированных на решение комплекса задач и поддерживающих единый способ взаимодействия пользователя со всеми программами из пакета, а также единый способ представления данных.

Интегрированными пакетами называются ППП, объединяющие в себе функционально различные программные компоненты ППП общего назначения.

Современные интегрированные ППП могут включать в себя: текстовый редактор; эл таблицу; графический редактор; СУБД; коммуникационный модуль.

В кач-ве дополнит модулей в интегрированный пакет могут включаться такие компоненты, как система экспорта-импорта файлов, калькулятор, календарь, система программирования.

Информационная связь обеспечивается путем представления различных данных. Из имеющихся пакетов можно выделить следующие: Microsoft Office, Framework, Startnave. Эти пакеты разрабатывались по принципу единой (интегрированной) системы. В средствах интеграции выделяют четыре механизма: буфер обмена, технологию OLE (технология связывания и внедрения объектов в др документы и объекты, позволяет передавать часть работы от одной программы редактиров-я к другой и возвращать рез-ты назад), конвертирование файлов, непосредственный обмен данными с использованием общей оболочки.

26. Критерии выбора ПО для ИТ-инфрастуктуры

Критерии:

1. Критерии, характеризующие разработчика ПО:

• Надёжность и стабильность

• Экспертные знания в предметной области

• Сервисное обслуживание

• Наличие универсальных решений

• Сроки внедрения ПО и обучение сотрудников

• Стоимость индивидуального и корпоративного обучения по использованию ПО

2. Критерии, характеризующие ПО:

• Функциональные возможности – наличие ключевых функций для решения функциональных задач ИС, удовлетворяющих потребности пользователя (учёт данных, управление взаимоотношениями с клиентами, электронный архив и документооборот)

• Интеграция с другими приложениями – возможность работы ИС на различных аппаратно-технических и программных платформах, осуществление экспорта-импорта данных между приложениями

• Технологичность – наличие модульной архитектуры, наличие современных методов анализа и OLAP-технологий, требования к интерфейсу

• Поддержка информационной безопасности – управление учётными записями и правами пользователя на выполнение функций ИС

• Сертификация на соответствие ПО стандартам

• Стоимость ПО:

1) Стоимость приобретения – зависит от количества рабочих мест. На которые будет установлено ПО

2) Стоимость внедрения – оплата услуг внедряющего предприятия

3) Стоимость владения – стоимость технической поддержки ПО, обновления ПО.

27. Тенденции развития ПО

Факторы, влияющие на развитие КИС

- развитие технологий, методов и методик управления предприятием;

- развитие общих возможностей и производительности компьютерных систем;

- развитие подходов к технической и программной реализации элементов КИС.

Параллельно с развитием средств технического обеспечения происходит внедрение новых более удобных и универсальных методов программно-технологической реализации КИС:

- изменился общий подход к программированию. С начала 90-х годов объектно-ориентированное программирование фактически вытеснило модульное, сейчас непрерывно совершенствуются методы построения объектных моделей;

- в связи с развитием сетевых технологий, локальные системы уступают своё место клиент-серверным реализациям;

- в связи с активным развитием сетей Internet, появляются все большие возможности работы с удаленными подразделениями, открываются широкие перспективы электронной коммерции, обслуживания покупателей через Интернет и многое др.

Основные тенденции:

1) стандартизация как отдельных компонентов программных средств, так и интерфейсов между ними;

2) ориентация на объектно-ориентированное проектирование и программирование программных средств;

3) интеллектуализация интерфейсов пользователя, обеспечение его понятности;

4) интеллектуализация возможностей программ и программных систем;

5) ориентация на современную групповую работу пользователей при решении проблемы;

6) внедрение ПО в аппаратную составляющую технических средств массового потребл-я;

7) постепенный переход действий к программн среде для специализированного прикладного ПО.

28. Понятие искусственного интеллекта (ИИ), направления использов-я ИИ

Под искусственным интеллектом(ИИ) понимается область исследований, в которой ставится задача изучения и моделирования принципов и механизмов интеллектуальной деятельности человека. Конечной практической целью работ в области ИИ является создание работающих моделей разумного поведения в виде программных или иных технических средств, а также технологий программирования самого такого поведения.

Термин «искусственный интеллект» имеет два основных значения:

Во-первых, под ним понимается теория создания программных и аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную деят-ть, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью человека.

Во-вторых, сами такие программные аппаратные средства, а также выполняемая с их помощью деятельность.

Система искусственного интеллекта — это набор программн и аппаратн средств, использование кот должно было бы привести к тем же результатам, к кот при решении данного класса задач приводит интеллектуальная деят-ть человека.

Такие системы имеют многокомпонентную и многосвязную структуру, ядром кот являются базы знаний (БЗ) и подсистемы извлечения знаний, формирования цели, вывода на знаниях, диалогового общения, обработки внешней и внутренней информации, обучения и самообучения, контроля и диагностики. Пользователь может формировать или корректировать основные и вспомогательные БЗ системы.

Основные направления использования искусственного интелекта:

разработка естественно языковых интерфейсов, машинный перевод, генерация и распознавание, обработка визуальной информации, обучение и самообучение , распознавание образов, разработка интеллектуальных роботов для выполнения операций по достижению поставленных целей; обработка символьной информации, проектирование компьютеров, ориентированных на обработку символьной информации.

Выделяются следующие направления искусственного интеллекта:

1. экспертные системы (составляют 70% общего объема продаж систем ИИ, ориентированы на решение конкретных задач);

2. нейронные сети;

3. естественно-языковые системы;

4. эволюционные методы и генетические алгоритмы;

5. нечеткие множества;

6. системы извлечения знаний.

Нейронные сети делятся на:

1) сети общего назначения, кот настраиваются на решение конкретных задач;

2) объектно-ориентированные, используемые для распознания символов, управления производством, предсказания ситуаций на валютных рынках;

3) гибридные, используемые вместе с определенным ПО (Excel, Lotus). Естественно-языковые (ЕЯ) системы делятся на:

- естественно-языковой интерфейс к БД;

- естественно-языковой поиск в текстах, содержательное сканирование текстов;

- масштабируемые средства распознания речи;

- средства голосового ввода команд и управления;

- компоненты речевой обработки как сервисные средства программного обеспечения.

29. Математические модели и методы искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект реализуется на базе 4х подходов:

1. Логический подход (основой служит булева алгебра и ее логич операторы, в первую очередь, оператор IF (если). Практически каждая система ИИ, построенная на логич принципе, представляет собой машину док-ва теорем. При этом исходные данные хранятся в БД в виде аксиом, а правила логического вывода – как отношения между ними. Для больш-ва логич методов характерна большая трудоемкость, поскольку во время поиска доказ-ва возможен полный перебор вариантов. Поэтому данный подход требует эффективной реализ-ии вычислит-го процесса, хорошие рез-ты достигаются при небольшом размере базы знаний). Пример - деревья решений и нечеткая логика;

2. Эволюционное моделирование (представляет собой универсальный способ построения прогнозов состояний системы в условиях задания их предыстории. Общая схема алгоритма эволюции включает задание исходной организации системы, случайные мутации, отбор для дальнейшего развития той орг-ии, кот явл-ся лучшей в рамках некоторого критерия. Поиск оптимальной структуры происходит случайно и нецеленаправленно, что затягивает процесс, но обеспечивает наилучшее приспособление к изменяющимся условиям);

3. Имитационный подход (это система, в кот внешнему наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и внутр процессы неизвестны).

4. Структурный подход (построение систем ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга).

Нейросетевое моделирование применяется в бизнесе, медицине, технике, геологии, физике, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или управления. В основе лежит идея построения вычислительного устройства из большого числа параллельно работающих простых элементов – формальных нейронов, которые функционируют независимо друг от друга и связаны между собой однонаправленными каналами передачи информации. Искусственные нейронные сети (ИНС) – это математические модели и их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей. Ядром нейросетевых представлений явл-ся идея о том, что каждый отдельный нейрон можно моделировать простыми функциями. Вся сложность мозга, гибкость его функционирования и др важнейшие кач-ва опред-ся связями между нейронами. ИНС позволяет воспроизводить сложные, нелинейные по своей природе, зависимости. Как правило, искусственная нейронная сеть используется, когда неизвестны виды связей между входами и выходами. Для того, чтобы сеть можно было применять в дальнейшем, ее надо «натренировать» на полученные ранее данные, для кот известны и значения входных параметров, и правильные ответы на них.

Для моделей, построенных по аналогии с человеч мозгом, характерны простое распараллеливание алгоритмов и связанная с этим высокая производит-ть, не слишком высокая выразительность представленных результатов, не способствующая извлечению новых знаний о моделируемой среде. Основное использование этих моделей – прогнозирование.

30. Системы ИИ и их роль в поддержке управленческих решений.

Система искусственного интеллекта (СИИ) — автоматизированная информационная система, предназначенная для решения слабоструктурированных задач, для которых алгоритм решения не известен заранее. СИИ представляет собой комплекс программных, лингвистических и логико-математических средств для поддержки деятельности человека при решении интеллектуальных задач.

Основные компоненты СИИ:

• база данных (БД) — для хранения исходных и промежуточных данных решаемой задачи;

• база знаний (БЗ) — для хранения долгосрочных, а не текущих данных.

• система управления базой знаний — для управления БЗ;

• подсистема приобретения знаний — для корректировки и пополнения базы знаний (потенциальными источниками знаний являются эксперты, учебники, справочники, мультимедийные документы, базы данных и т д.)

• подсистема диалогового общения

• подсистема формирования цели

• машина логического вывода — для поиска решения.

• подсистема объяснения решений.

Виды СИИ:

• системы эвристического поиска. Находят решение через перебор возможных вариантов, отсекая неперспективные. К таким системам относятся: игровые программы (шахматы, шашки); естественно-языковые программы (машинный перевод, автоматическое реферирование); музыкальные программы (сочинение и анализ музыкальных произведений); программы создания компьютерной графики;

• системы, основанные на знаниях. Реализуют механизм рассуждений на основе знаний эксперта из базы знаний. К ним относятся:

- системы интеллектуального анализа данных (BI-системы, ОLАР-системы);

- экспертные системы (ЭС), оказывающие помощь пользователю при решении задачи в какой-либо предметной области (диагностика автомобилей, поиск медицинских препаратов и др.);

- системы поддержки принятия решений (СППР);

- интеллектуальные агенты;

- интеллектуальные информационно-поисковые системы;

- обучающие системы (тьюторы), организующие процесс обучения;

- интеллектуальные системы с нечеткой логикой;

- системы управления знаниями;

- онтологические системы, обеспечивающие поиск, извлечение и накопление знаний;

• самоорганизующиеся системы. Моделируют мыслительную деятельность не на логическом, а на физиологическом уровне работы нервной системы головного мозга человека. К этой группе относят:

- системы распознавания образов;

- робототехнические интеллектуальные системы;

- генетические системы.

31. Аналитическая обработка данных и ее системы (ОLAP).

Системы аналитической обработки данных (OLAP) - это системы поддержки принятия решений, ориентированные на выполнение более сложных запросов, требующих статистич обработки исторических данных, накопленных за определенный промежуток времени. Они служат для подготовки бизнес-отчетов по продажам, маркетингу, в целях управления, добычи данных.

Аналитические системы, построенные на базе OLAP, включают в себя ср-ва обработки информации на основе методов искусственного интеллекта и ср-ва графического представления данных. Эти системы определяются большим объемом исторических данных, позволяют выделить из них содержательную инф-ю, т.е. получить знания из данных.

Требования к скорости и качеству анализа привело к появлению систем OLAP. Оперативность обработки достигается за счет применения мощной многопроцессорной техники, сложных методов анализа, специализированных хранилищ данных.

12 определяющих принципов OLAP сформулировал Е. Ф. Кодд:

1. Концептуальное многомерное представление;

2. Прозрачность;

3. Доступность;

4. Постоянная производительность при разработке отчетов.

5. Клиент-серверная архитектура.

6. Общая многомерность.

7. Динамическое управление разреженными матрицами.

8. Многопользовательская поддержка.

9. Неограниченные перекрестные операции.

10. Интуитивная манипуляция данными.

11. Гибкие возможности получения отчетов.

12. Неограниченная размерность и число уровней агрегации.

В основе OLAP лежит понятие гиперкуба, или многомерного куба данных, в ячейках которого хранятся анализируемые данные.

Преимущества OLAP: предметная ориентированность, многопользовательский режим работы, прямой доступ к данным, удобные средства доступа, удобная навигация по данным, визуализация информации, онлайн функционирование, неизменность данных, хорошая оперативность, высокая точность отчетов.

Недостатки OLAP - системы: слабая предрасположенность к произвольному дизайну форм, т.к. OLAP-отчеты – это, как правило, сводные таблицы; выгрузка данных из баз в хранилище, схемы наполнения его данными - все это требует высокого уровня знаний специалиста.

32.Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) и знаний (Knowledge Мining). Упр-ние и анализ больших объемов данных (Big data). Системы бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI).

Под «анализом данных» понимают действия, направленные на извлечение из них инф-ии об исследуемом объекте и на получение новых данных по имеющимся.

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) – общий термин для обозначения анализа данных с активным использованием математич методов и алгоритмов (методы оптимизации, генетич алгоритмы, распознавание образов, статистические методы, Data Mining и т.д.), использующих визуальное представление данных.

Data Mining (DM) – это технология обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.

Задачи, решаемые методами DM:

1. Классификация – отнесение объектов к одному из заранее известных классов;

2. Прогнозирование;

3. Кластеризация – группировка объектов на основе данных, описывающих сущность этих объектов. Объекты внутри кластера должны обладать общими чертами и отличаться от объектов, вошедших в другие кластеры. Чем больше похожи объекты внутри кластера и чем больше отличий между кластерами, тем точнее кластеризация.

4. Ассоциация – выявление закономерностей между связанными событиями.

5. Последовательные шаблоны – установление закономерностей между связанными во времени событиями.

6. Анализ отклонений – выявление наиболее нехарактерных шаблонов.

Накопление огромных объемов информации в БД, которые стало невыгодно хранить и трудно использовать традиционными способами, привело к появлению технологий управления данными и знаниями (Knowledge Mining – KDD).

Knowledge Discovery in Databases (KDD) определяет последовательность действий, необходимую для получения знаний, а не набор методов обработки или алгоритмов анализа, и включает следующие этапы:

- Подготовка исходного набора данных (создание набора данн из различн источников, для чего должен обеспечив-ся доступ к источникам данных, в т.ч к хранилищам данн);

- Предобработка данных (удаление пропусков, искажений, аномальных значений и т.д., дополнение данных некоторой информацией. Данные должны быть качественны и корректны с точки зрения используемого метода DM);

- Трансформация, нормализация данных (приведение инф-ии к пригодному для последующего анализа виду);

- Data Mining (применение различных алгоритмов нахождения знаний);

- Постобработка данных (интерпретация результатов и применение полученных знаний в бизнес-приложениях).

Большие объемы накопленных данных постоянно приходиться модифицировать из-за быстрой смены аппаратного и программн обеспечения, при этом неизбежны потери и искажения информации.

Одним из ср-в преодоления этих трудностей явл-ся создание информационных хранилищ данных.

Наличие хранилищ данных явл-ся необходимым условием для проведения процесса интеллектуального анализа знаний.

Наряду с такими технологиями, как Data Mining и Knowledge Mining, используется технология Big Data. Эта технология позволяет обрабатывать большие объемы данных и на основании этого принимать управленческие решения.

Системы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) – класс информационных систем, которые позволяют преобразовывать разрозненные и необработанные данные операционной деятельности предприятия в структурированную информацию и знания, используемые для принятия управленческих решений.

По оценкам агентства IDC, рынок Business Intelligence состоит из пяти секторов:

1.OLAP-продукты;

2.Инструменты добычи данных;

3.Средства построения Хранилищ и Витрин данных (Data Warehousing);

4.Управленческие информационные системы и приложения;

5.Инструменты конечного пользователя для выполнения запросов и построения отчетов.

Как правило, функции BI включают поддержку принятия решений, запросы и отчетность, аналитическую обработку online, статистический анализ, прогнозирование и количественный анализ.

33. Управление знаниями и системы управления знаниями

Управление знаниями — управление процессами поиска, формирования, передачи, использования, хранения, объединения и генерации новых знаний, которые необходимы для деятельности организации.

Управление явными знаниями включает комплексную организацию знаний (в виде архивов, библиотек, баз данных и баз знаний и т.п.), систематизацию знаний, организацию доступа персонала к знаниям, поиск и навигацию в сфере формальных знаний, распространения знаний и др.

Управление неявными знаниями требует иного подхода, основная задача которого — преобразование неявных знаний в явные с целью их сохранности и распространения на предприятии. Одним из перспективных решений управления неявными знаниями является формирование обучающейся организации.

Выделяют следующие подходы к управлению знаниями:

• персонифицирующий— использование в качестве носителей знаний конкретных людей (экспертов), на которых возложена функция передачи (распространения) знаний остальному персоналу;

• информационный — поиск знаний в базах и массивах данных (о клиентах, поставщиках, операциях и т.п.), накопленных современными предприятиями, и их обработка интеллектуальными информационными технологиями30;

• логистический — организация предоставления нужных потребителю знаний в необходимом количестве и состоянии в нужном месте и в нужное время.

Система управления знаниями (СУЗ) — совокупность организационных процедур; организационных подразделений и компьютерных технологий, обеспечивающих интеграцию знаний из разнородных источников и их коллективное использование в бизнес-процессах.

Функции системы управления знаниями:

• систематизация и накопление актуальной информации и знаний из различных источников;

• обеспечение доступа сотрудников к явным и неявным знаниям;

• семантический поиск и фильтрация знаний в корпоративных информационных ресурсах;

• обмен знаниями между специалистами, экспертами, проектными группами и сообществами по интересам;

• распространение знаний в соответствии с установленным регламентом (кому, что, когда) и по запросам;

• хранение и обновление набора компетенций, которыми должен обладать работник, соответствующий занимаемой должности; поддержка процессов экспертизы и консультирования и тд.

В управлении знаниями выделяют три основных группы технологий:

1) доступ к информации — поиск по ключевым словам, с использованием классификации документов по группам и по сложным запросам (IBM, Autonomy, Endeca)

2) совместная работа групп — поддержка коммуникаций и создание единой виртуальной рабочей среды(BEA, Microsoft, Socialtext);

3) управление контентом — инструментарий для гибкой и надежной работы с документами, структурирования содержимого сайтов и организации взаимодействия с посетителями сайтов (EMC, Opentext).

С развитием сети Интернет пользователи получили возможность самим формировать контент и манипулировать им с помощью сервисов Web 2.0:

• сервисы коммуникаций между сотрудниками:

- электронная почта (например, mail.ru, gmail.com)

- обмен сообщениями (например, Skype, gooogle-чат);

- планирование встреч, событий и дел (например, Google-календарь, MS Outlook);

- социальная сеть (например, vkontakte.ru, moikrug и др.);

• сервисы групповой работы:

- коллективная работа с документами в режиме on-line (например, Google Docs, Google Sites);

- совместное хранение данных (например, Google Disk, files.mail.ru);

• сервисы управления знаниями:

- редакторы онтологий (напримерWebODE, OntoSaurus и др.);

- анализ и моделирование деятельности предприятия и разработка автоматизированных информационных систем (например, публично-«облачная» версия продукта ARIS);

• сервисы автоматизации управления предприятием:

- формирование отчетности и анализ результатов маркетинговых мероприятий, эффективности продаж в разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и т.д. (например, СRМ Битрикс 24);

- автоматизация основных функций управления предприятием (например, 1С:ЕRР Управление предприятием 2, «облачная» платформа Dynamics 365);

- управление персоналом (например, рекрутинговые платформы: Saba, Lever; платформа для обучения персонала Learning Management System; системы управления персоналом: Oracle Fusion Human Capital Management);

• другие.

34. Экспертные системы (ЭС): назнач-е, классификация и осн компоненты

Экспертная система (ЭС) – система искусственного интеллекта, включающая знания об определенной слабоструктурированной и трудноформализуемой узкой предметной области и способная предлагать и объяснять пользователю разумные решения.

Назначение экспертных систем сводится к следующему:

• диагностика;

• распознавание образов;

• мониторинг;

• проектирование;

• прогнозирование;

• планирование

• обучение (например, языкам программирования, персонала предприятия и др.).

Классификация экспертных систем:

1. По назначению (общего назначения и специализированные);

2. По степени зависимости от внешней среды (статические - не зависящие от внешней среды; динамические - учитывающие динамику внешней среды и предназначенные для решения задач в реальном времени);

3. По типу использования (изолированные; ЭС на входе/выходе других систем; гибридные);

4. По стадии создания (исследовательские образцы, демонстрационные образцы, промышленные образцы, коммерческие образцы).

Экспертная система имеет 6 компонентов:

1. База знаний (содержит факты и правила. Факты - краткосрочная информация, правила - долговременная);

2. Машина логического вывода (используя исходн данные из рабочей памяти и базы знаний, формирует последовательность правил, которая приводит к решению задачи);

3. Компонент приобретения знаний (автоматизирует процесс накопления экспертных систем знаниями, источником которых является эксперт);

4. Диалоговый компонент (ориентирован на организацию дружественного общения с пользователем в ходе решения задач, в процессе приобретения знаний и объяснения результатов работы);

5. Объяснительный компонент (разъясняет пользователю, как система получила решение задачи и какие знания при этом использовала);

6. База данных (предназначена для хранения исходн и промежуточн данных решаемой в текущий момент задачи).

44. Земля как средство производства и пространственный базис развития общества. Последствия нерационального использования земельных ресурсов и основные направления охраны и восстановления земель.

Земля – это основа, базис, фундамент жизни человека, жизненное пространство, на котором человечество возникло, развивается и осуществляет свою деятельность.

Земельные ресурсы- это часть мирового земельного фонд, которая приодна для хоз использования. Они создают основу для с/х производства, ведения лесного хозяйства, а так же городской застройки, размещение промышленных предприятий и др видов деятельности человека.

Почва – это самостоятельное природное тело, обладающее только ему присущими строением, составом и свойствами.

Факторы деградации земель:

– водная и ветровая эрозия

– осушительные мелиоративные работы

– горнопромышленная деятельность, строительство

– химическое загрязнение почв

На территории РБ эродированные и эрозионнопасные земли занимают около 4 млн га (19% территории), в том числе 2,3млн га пахотных земель.

Ведущий процесс разрушения – водная эрозия (84%), доля ветровой – 16%.

Последствия эрозии:

1. разрушение почвенного покрова

2. снижение плодородия

3. загрязнение окружающей среды, в частности воды

4. перераспределение в ландшафте токсичных загрязнителей и достижения их критических локальных концентраций

Последствия мелиорации:

– рост степени разложения торфа;

– потери органического вещества («сработка торфа»);

– снижение устойчивости поверхности почвы к эрозии;

– пылевые бури, пожары;

– загрязнение окружающей среды;

– спрямление русел рек.

Направления охраны ЗР:

1) улучшение использования земельного фонда в рамках с\х

2) ограничение влияния не с\х отраслей (поиск и использование свободных земель, их оценка и учет (земельный кадастр))

3) рациональное использование земельного фонда с точки зрения конечных результатов с\х производства

4) правовая охрана земель

:

17.Моменты случайных величин. Среди числовых характеристик СВ особое значение имеют моменты–начальные и центральные.

Начальным моментом k-го порядка СВ X называется математическое ожидание k-ой степени этой величины:

Центральным моментом k-го порядка СВ X называется математическое ожидание k-ой степени отклонения СВ X от ее математического ожидания

При k=1 первый начальный момент СВ X есть ее математическое ожидание, т.е.