- •3. Модель круговых потоков. Основное макроэкономическое тождество

- •1. Закрытая экономика без участия гос-ва

- •2. Закрытая экономика с участием гос-ва

- •3. Открытая экономика

- •5. Функция потребления. Функция сбережений. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений.

- •6. Инвестиции: виды инвестиций, факторы, определяющие объем инвестиций, функция спроса на инвестиции. Нестабильность инвестиций.

- •7. Инвестиции и доход. Мультипликатор и акселератор инвестиций.

- •8. Равновесный объем национального выпуска: определение методами сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов и инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости.

- •10. Денежный рынок. Спрос на деньги и его виды. Функция спроса на деньги.

- •1. Трансакционный

- •2. Предосторожности

- •3. Спекулятивный

- •11. Предложение денег. Денежные агрегаты. Процесс создания денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.

- •12. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор.

- •13. Установление равновесия на рынке денег. Взаимосвязь рынка денег с рынком облигаций.

- •18. Понятие, цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики.

- •19. Дискреционная фискальная политика. Мультипликаторы фискальной политики.

- •20. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы».

- •24. Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты. Прямые и косвенные инструменты. Виды денежно-кредитной политики.

- •25. Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели: механизм денежной трансмиссии.

- •62. Доходы населения. Проблема неравенства в распределении доходов. Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума.

- •Ответы на вопросы больше 4

- •1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы и цели макроэкономического регулирования.

- •2. Особенности макроэкономического анализа: агрегирование, макроэкономические модели, макроэкономические переменные Роль ожиданий в экономике.

- •4. Основные макроэкономические школы: кейнсианство (неокейнсианство), неоклассический синтез, монетаризм, новое кейнсианство, теория рациональных ожиданий, экономическая теория предложения.

- •Равновесный ввп в условиях полной занятости. Потенциальный уровень реального ввп. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы.

- •14. Равновесие на товарном рынке. Кривая «инвестиции-сбережения» (кривая is). Интерпретация наклона и сдвигов кривой is.

- •15. Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности-денежная масса» (кривая lm). Интерпретация наклона и сдвигов кривой lm.

- •16. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие двух рынков (модель is-lm).

- •17. Взаимосвязь модели is-lm с моделью ad-as.

- •21. Дефицит государственного бюджета. Структурный и циклический дефицит. Источники финансирования дефицита государственного бюджета.

- •22. Государственный долг, его виды. Воздействие государственного долга на экономику.

- •23. Использование модели is-lm для анализа последствий фискальной политики в условиях постоянных и гибких цен. Эффективность фискальной политики. Эффект вытеснения.

- •27. Использование модели is-lm для анализа последствий монетарной политики в условиях постоянных и гибких цен. Эффективность монетарной политики. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.

- •28. Равновесие рынка труда с гибкой заработной платой. Агрегированная производственная функция, равновесный объем выпуска. Естественный уровень безработицы.

- •29. Долгосрочная кривая совокупного предложения.

- •30. Модель рынка труда с жесткой номинальной заработной платой. Неравновесие на рынке труда и его причины.

- •31. Краткосрочная кривая совокупного предложения, ее наклон и сдвиги.

- •1) Модель неверных представлений рабочих, 2) модель несовершенной информации, 3) модель негибких цен на товары

- •32. Влияние ожиданий на потребительские решения.

- •33. Влияние ожиданий на инвестиционные решения. Ожидаемая чистая приведенная стоимость.

- •34. Роль ожиданий в колебаниях национального выпуска. Модель is-lm с учетом ожиданий.

- •36. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. Изменение политики на рынке труда и сдвиги долгосрочной кривой ф иллипса.

- •39. Платежный баланс и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных (валютных) резервов. Состояние платежного баланса.

- •40. Основные взаимосвязи в открытой экономике. Совокупный спрос в открытой экономике. Внутреннее и внешнее равновесие.

- •41. Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики. Кривая is в открытой экономике. Кривая lm в открытой экономике.

- •42. Международное движение капитала. Кривая платежного баланса вр: графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой вр.

- •44. Фискальная в условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной политики при фиксированном валютном курсе.

- •Вопрос 1

- •45. Монетарная политика в условиях фиксированного валютного курса и ее эффективность.

- •46. Фискальная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной политики при плавающем валютном курсе.

- •Вопрос 1

- •47. Монетарная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность монетарной политики при плавающем валютном курсе.

- •Вопрос 4

- •48. Базовые предпосылки модели Солоу. Неоклассическая производственная функция Кобба-Дугласа. Функция инвестиций. Устойчивый уровень капиталовооруженности.

- •49. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Выбор национальной нормы сбережений: золотое правило э.Фелпса.

- •50. Рост населения и экономический рост. Различия в темпах роста населения и уровнях жизни в разных странах.

- •51. Технологический прогресс и экономический рост.

- •52. Модели экономического роста р. Лукаса и п. Ромера.

- •53. Политика экономического роста, ее направления и проблемы. Политика экономического роста в Республике Беларусь.

- •54. Фискальная политика: взаимосвязь между государственным долгом и бюджетным дефицитом. Проблема оценки последствий государственного долга. Эквивалентность Барро-Рикардо.

- •55. Показатель циклически скорректированного дефицита и его применение. Накопление государственного долга. Стабилизация государственного долга.

- •56. Фискальная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь.

- •57. Монетарная политика и инфляция. Издержки и выгоды от инфляции. Оптимальный уровень инфляции.

- •58. Политика таргетирования инфляции. Правило Тейлора. Стабилизационная политика в условиях высокой инфляции.

- •59. Денежно-кредитная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь.

- •60. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. Объекты и субъекты социальной политики.

- •61. Уровень и качество жизни. Система показателей качества жизни.

- •63. Обеспечение социальной справедливости. Механизм и основные направления социальной защиты.

- •37. Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономики предложения. Кривая Лаффера.

- •38. Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории рациональных ожиданий

- •64. Модели социальной политики. Социальная политика в Республике Беларусь.

49. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Выбор национальной нормы сбережений: золотое правило э.Фелпса.

Ч то

происходит в экономике при изменении

предельной склонности к сбережениям

(нормы сбережений)?

то

происходит в экономике при изменении

предельной склонности к сбережениям

(нормы сбережений)?

Увеличивая норму сбережений, можно повысить объем выпуска в экономике (как валовой, так и на душу населения), но это будет лишь краткосрочный рост, так как после достижения равновесия при новой норме сбережений и большем уровне капитало-сти экономический рост прекратится.

Постоянно увеличивать норму сбережений невозможно, даже, в крайнем случае, она не только не превысит, но даже не достигнет 100%. Кроме изменения объема капитала в модели предполагается изменение количества работников вследствие роста (уменьшения) численности населения страны. MPS нельзя увеличивать бесконечно и даже до 1. Рост У ограничен.

Какое устойчивое состояние следует выбрать? Какие размеры накопления капитала являются оптимальными?

Золотое правило Фелпса. Золотой уровень накопления капитала k**.

Какой величины капитал захочет иметь общество?

Если оно будет достаточно большим, это гарантирует высокий уровень про-ва, но большая его часть пойдёт не на потребление, а на накопление.

Если же объём капитала будет слишком малым, то потреблять можно будет почти всё, что произведено, но произведено-то будет совсем немного.

Золотое правило Фелпса.

В 1961 г. американский экономист Э.Фелпс вывел правило накопление, названное золотым.

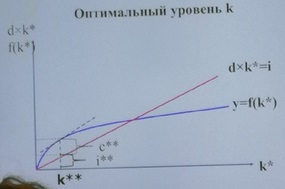

Уровень накопления капитала, обеспечивающий наивысшее потребление об-ва и устойчивое состояние экономики: c* = f(k*) – dk*

У стойчивый

уровень потребления есть разница между

доходом и выбытием капитала в устойчивом

состоянии. Максимум с* найдём через

производную по k*,

приравняв производную к нулю.

стойчивый

уровень потребления есть разница между

доходом и выбытием капитала в устойчивом

состоянии. Максимум с* найдём через

производную по k*,

приравняв производную к нулю.

Золотое правило накопления Фелпса выполняется, когда MPk (предельный продукт капитала) = d (норма выбытия капитала)

«Золотое правило»: MPK = d + n + g, где d – норма выбытия капитала, n – темп роста населения, g – темп роста эффективности труда.

Что объяснил Солоу?

1) Накопление капитала как источник роста ограничен. При неизменной рабочей силе каждый дополнительный станок даёт всё меньший дополнительный продукт, ведь на нём элементарно некому работать.

2) Таким образом, по мере накопления мощностей экономика растёт, но затухающими темпами. Однако капитальные мощности всё время выбывают в рез-те износа и их необходимо восполнять, тратя на это долю инвестиций.

3) По мере накопления мощностей эта доля всё время растёт, пока не станет равна 1. Тогда все инвестиции тратятся на восполнение огромного запаса постоянно выбывающих мощностей, и их прирост останавливается. Экономика лишается единственного источника роста и переходит в стационарное состояние.

Применение модели

Солоу использовал эту модель для объяснения примеров быстрого роста в послевоенных Германии и Японии (где капитальные мощности были разрушены и несколько десятилетий наблюдался очень быстрый эконом рост); к быстро растущим странам Юго-Восточной Азии и Китаю; к СССР после 2ой мировой войны.

В современном мире. В большинстве развитых стран рост составляет в среднем 2-3% в год. Чтобы объяснить этот факт, Солоу добавил в свою модель технический прогресс. Он как бы увеличивает рабочую силу.

Простейшее предсказание модели Солоу страны с более низким уровнем производительности труда должны расти быстрее и в итоге догонять страны – лидеры экономического развития. И это простейшее предсказание к 1980м годам стало вызывать сомнения: развитые страны росли быстрее, чем страны «догоняющего развития»