- •3. Модель круговых потоков. Основные макроэкономические тождества

- •Введем обозначения: правительственные закупки товаров и услуг — g; все налоги — т; трансфертные выплаты частному сектору — тr; чистый экспорт — Хn.

- •5. Функции потребления. Функции сбережения. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения.

- •Функции потребления и сбережений. Средние и предельные склонности к потреблению и сбережению

- •Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных закупок, трансфертов, налогов, сбалансированного бюджета. Бюджет полной занятости

- •Инструменты денежно-кредитной политики

- •Виды денежно-кредитной политики

Виды денежно-кредитной политики

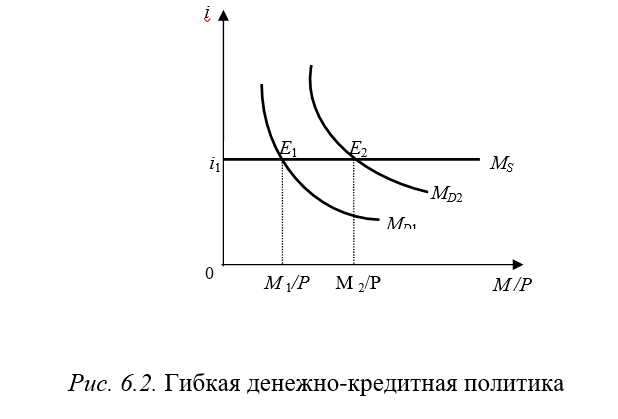

В зависимости от выбора центральным банком промежуточной цели различают гибкую, жесткую и эластичную денежно-кредитную политику. Предположим, центральный банк избирает фиксацию процентной ставки (гибкая денежно-кредитная политика). Первоначально спрос на деньги представлен MD1, реальные денежные остатки — M1/Р, денежный рынок находился в равновесии в точке Е1. Равновесная ставка процента — i1.Центральный банк стремится удержать ее, изменяя предложение денег. Такому положению будет соответствовать горизонтальная кривая предложения денег MS (рис. 6.2).

Допустим, спрос на деньги возрос. Это неизбежно приведет к повышению процентной ставки. Для того, чтобы удержать ее на уровне i1, центральный банк будет вынужден увеличить предложение денег с М1/Р до М2/Р. Он может сделать это путем покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке, а в отдельных случаях — снижая норму обязательных резервов.

Теперь предположим, что центральный банк избрал в качестве объекта регулирования денежную массу (жесткая денежно-кредитная политика). Оценив состояние денежного рынка, он фиксирует предложение денег на уровне М1/Р. Тогда кривая предложения денег MS будет иметь вид вертикальной прямой (рис. 6.3).

Допустим, денежный рынок находился в состоянии равновесия в точке Е1 при ставке процента i1. Рост спроса на деньги с MD1 до MD2 приведет к нарушению равновесия и повышению процентной ставки при неизменном предложении денег. По мере ее роста будут сокращаться избыточные резервы и увеличиваться денежный мультипликатор, что обусловит рост предложения денег. Для того, чтобы предложение денег осталось прежним (М1/Р) центральный банк должен предпринять определенные меры. Он может компенсировать возможный рост предложения денег продажей ценных бумаг на открытом рынке, корректировкой уровня учетной ставки.

При сокращении спроса на деньги и снижении ставки процента все происходит в обратном порядке.

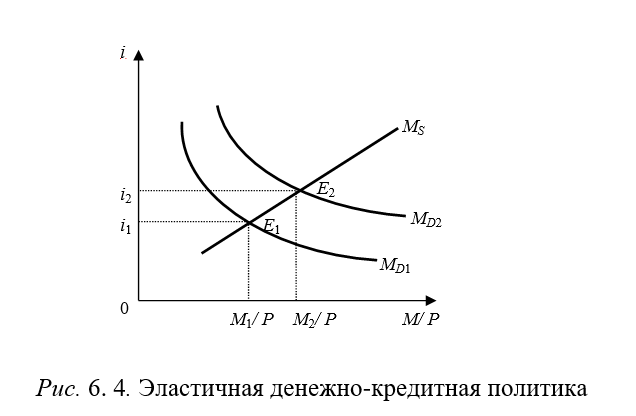

Эластичная денежно-кредитная политика заключается в том, что центральный банк допускает определенное расширение денежной массы, контролируя темпы ее роста, и при этом следит за уровнем процентной ставки на краткосрочных временных интервалах, корректируя его по мере надобности (рис. 6.4).

Кривая предложения денег MS является наклонной. Рост спроса на деньги с MD1 до MD2приводит к как к увеличению количества денег (c М1/Р до М2/Р), так и к повышению ставки процента (с i1 до i2).

Виды денежно-кредитной политики различают также в зависимости от ее конечных целей. В условиях инфляции проводится политика «дорогих денег» (сдерживающая денежно-кредитная политика). Она направлена на сокращение предложения денег путем ужесточения условий выдачи кредитов и ограничения объема кредитных операций коммерческих банков. Центральный банк, проводя политику «дорогих денег», предпринимает следующие действия: продает государственные ценные бумаги на открытом рынке, повышает учетную ставку, увеличивает норму обязательных резервов, Если эти меры оказываются недостаточно эффективными, он использует административные ограничения: понижает потолок предоставляемых кредитов, лимитирует депозиты, сокращает объем потребительского кредита и т.д. Политика "дорогих денег" является основным методом антиинфляционного регулирования.

В периоды спада производства для стимулирования деловой активности осуществляется политика "дешевых денег" (стимулирующая денежно-кредитная политика). Она заключается в расширении масштабов кредитования, ослаблении контроля над приростом денежной массы, увеличении предложения денег. С этой целью центральный банк покупает государственные ценные бумаги, снижает учетную ставку и резервную норму, расширяя денежную массу и создавая тем самым более льготные условия для предоставления кредитов экономическим субъектам.

Центральный банк выбирает тот или иной тип денежно-кредитной политики, исходя из состояния экономики страны. При этом необходимо учитывать, что денежно-кредитное регулирование способно влиять только на монетарные факторы нестабильности.

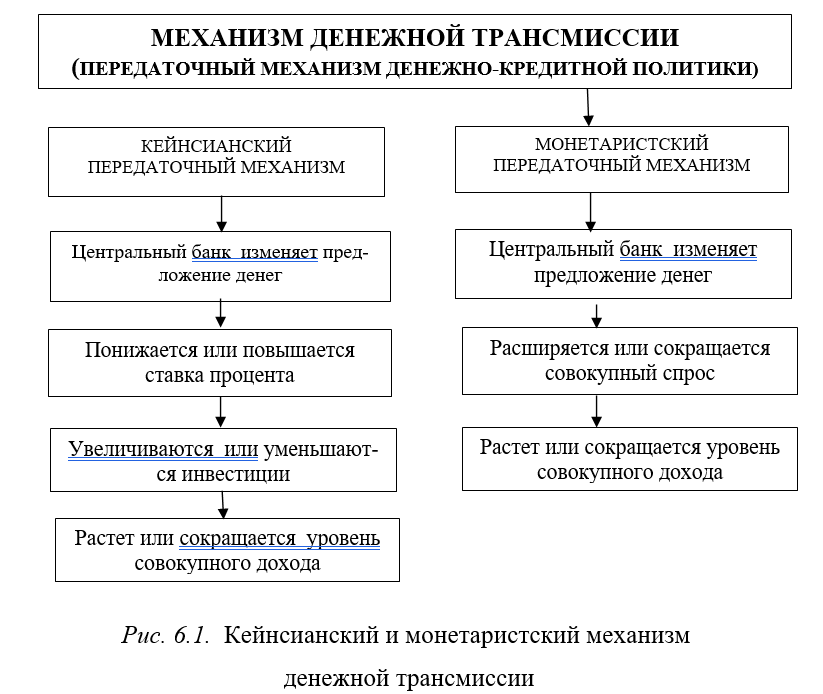

В экономической теории сложились два основных подхода к денежно-кредитному регулированию: кейнсианский и монетаристский.

В качестве объекта денежно-кредитного регулирования в кейнсианской модели выступает ставка процента, оказывающая определяющее воздействие на уровень инвестиционной активности, а значит, и на состояние хозяйственной конъюнктуры в целом.

Ставка процента является решающим звеном в механизме денежной трансмиссии.Механизм денежной трансмиссии (передаточный механизм денежно-кредитной политики) — процесс поэтапного влияния изменений в денежно-кредитной политике на параметры ее промежуточных целей и в конечном итоге — на реальный сектор экономики. Представители кейнсианского направления считают его достаточно сложным и многоэтапным. Предположим, центральный банк решил изменить проводимую денежно-кредитную политику. С помощью ее инструментов (прежде всего операций на открытом рынке) он изменяет объем совокупных банковских резервов, воздействуя на денежное предложение. Изменения последнего вызывают повышение или понижение процентной ставки, что в свою очередь влияет на уровень планируемых инвестиций. Наконец, изменение объема инвестиций ведет к мультипликативному увеличению или снижению уровня совокупного дохода. Таков механизм воздействия денежно-кредитной политики на совокупный доход и уровень занятости (рис. 6.1).

Следовательно, сторонники кейнсианского подхода к денежно-кредитному регулированию полагают, что динамика совокупного дохода и занятости в большей степени определяется уровнем инвестиций, а не денежными факторами. Поэтому для стабильного развития экономики государство может воздействовать на процентную ставку, а через нее на объем инвестиций, поддерживая полную занятость и обеспечивая экономический рост.

В основе монетаристской модели денежно-кредитной политики лежит утверждение о том, что изменения предложения денег оказывают непосредственное влияние на колебания деловой активности. В доказательство монетаристы ссылаются на уравнение обмена M ∙ V = P ∙ Q, из которого следует, что изменение денежной массы прямо влияет на динамику номинального ВВП.

Поэтому монетаристский механизм денежной трансмиссии проще кейнсианского и состоит из меньшего числа ступеней. Допустим, центральный банк решил изменить предложение денег. Это вызовет расширение или сокращение совокупного спроса, что в свою очередь приведет к увеличению или к уменьшению объема совокупного дохода (рис. 6.1).

Следовательно, центральный банк должен регулировать предложение денег: изменяя денежную массу, находящуюся в обращении, он может влиять на развитие экономики.

Последствия данного влияния различны в краткосрочном и долгосрочном периодах. Согласно монетаристам каждый экономический субъект держит на руках, в «своем портфеле» деньги, акции, облигации, другие активы. Причем их соотношение, по мнению субъектов, оптимально как по доходности, так и по риску, т.е. портфель сбалансирован. Рост предложения денег приводит к увеличению количества денег в портфеле, что нарушает его оптимальную структуру. Поэтому экономические субъекты одну часть дополнительных денег используют для приобретения альтернативных финансовых активов, а другую — на покупку товаров и услуг, что приводит к расширению совокупного спроса. Рост совокупного спроса в условиях полной занятости будет сопровождаться повышением уровня цен, стимулирующим увеличение реального объема выпуска и рост занятости. Следовательно, в краткосрочном периоде изменения денежной массы могут вызвать изменения в реальном объеме национального производства и занятости, т.е. деньги не нейтральны.

В долгосрочном периоде изменения денежной массы, согласно монетарной теории, не влияют на реальный объем производства, поскольку для анализируемого временного интервала характерны полная занятость и потенциальный объем выпуска. Скорость обращения денег, по утверждению монетаристов, в данном периоде стабильна. Это не значит, что она является постоянной величиной: скорость обращения денег изменяется медленно и предсказуемо. Более того, она не реагирует на изменения предложения денег. Тогда, если V стабильна, а Q — задан (потенциальный объем выпуска), то согласно уравнению обмен существует прямая зависимость между предложением денег М и уровнем цен Р: увеличение денежной массы приводит только к росту общего уровня цен в стране. Если изменения денежной массы влияют на уровень цен в стране, но при этом не изменяют реальных переменных (выпуск, занятость), то говорят, что деньги нейтральны.

Резкие колебания денежной массы (денежные шоки), по мнению монетаристов, нарушают равновесие экономики: сокращение денежной массы может привести к экономическим кризисам (спадам) из-за недостатка денежных средств в стране, а расширение — к росту общего уровня цен, т.е. к инфляции вследствие излишка денег в обращении. Поэтому монетаристы выступали за законодательное установления монетарного правила, согласно которому предложение денег должно расширяться темпами, соответствующими ежегодному темпу роста реального объема национального продукта. В этом случае экономика будет развиваться стабильно: не будет ни кризисов, ни инфляции.

35 Изменение объема национального выпуска связано с изменением количества используемых производственных ресурсов, в том числе труда: для производства большего объема благ требуется привлечение большего количества работников, что приводит к росту цены на данный ресурс. Как видим, между ценами на экономические блага (отражающими изменения цен на ресурсы) и изменением числа занятых в стране существует взаимосвязь. Первым обратил на нее внимание О.У. Филлипс. Он установил обратную зависимость между уровнем безработицы и уровнем номинальной заработной платы (инфляцией зарплаты): когда безработица невелика, предприниматели поднимают номинальную заработную плату, конкурируя за работников, и уровень цен растет; когда безработица высока, конкуренция между работниками толкает заработную плату и цены вниз.

Позже П. Самуэльсон и Р. Солоу подтвердили существование подобной функциональной зависимости применительно к экономике США. Данная связь объяснялась ими тем, что рост совокупного спроса в экономике, приближающейся к полной занятости, с одной стороны, способствует снижению уровня безработицы, а с другой — ведет к повышению заработной платы и цен. Графическая интерпретация обратной зависимости между уровнями инфляции и безработицы была названа этими экономистами кривой Филлипса.

Существуют и иные объяснения данной зависимости: концепция краткосрочной жесткости номинальной заработной платы; модель неверных представлений работников М. Фридмана и Э. Фелпса; модель несовершенной информации (неверных представлений фирм) Р. Лукаса. Данные концепции рассматривались в теме 7.

Для выведения уравнения кривой Филлипса воспользуемся алгебраическими уравнениями кривой совокупного предложения и закона Оукена. Известно, что кривая совокупного предложения отражает взаимосвязь между уровнем цен и объемом национального выпуска, а закон Оукена — зависимость между величиной отставания фактического реального ВВП от потенциально возможного реального ВВП и уровнем безработицы. Следовательно, можно вывести взаимообусловленность темпа роста цен (инфляции) и уровня безработицы.

Уравнение кривой Филлипса:

π = πе – β(u – u*). (8.5)

где π, πе — соответственно фактический и ожидаемый уровни инфляции; u, u* — соответственно фактический и естественный уровни безработицы. Коэффициент βотражает степень реакции инфляции на циклическую безработицу.

Уравнение (8.5) не учитывает того, что на инфляцию могут оказывать воздействие шоки предложения (ε) — резкие изменения уровня цен на определенные группы товаров, приводящие к сдвигу кривой совокупного предложения. Негативные шоки способствуют одновременному росту безработицы и инфляции; позитивные — действуют в обратном направлении. Учет шоков предложения видоизменяет уравнение кривой Филлипса:

π = πе – β(u – u*) + ε. (8.6)

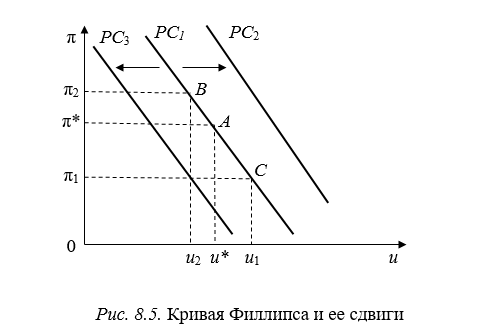

Уравнение кривой Филлипса показывает, что темп инфляции находится в обратной зависимости от уровня безработицы, а точнее, разницы между ее фактическим и естественным уровнями. Эта зависимость иллюстрируется движением вдоль кривой Филлипса РС1 (рис. 8.5).

Когда фактический уровень безработицы u1 выше, чем естественный u*, уровень инфляции снижается от π* до π1, и наоборот, если фактический уровень безработицы u2 ниже, чем естественный u*, уровень инфляции растет от π* до π2. Исходя из этого можно уточнить определение естественного уровня безработицы, которое было дано в курсе экономической теории: это не ускоряющий инфляцию уровень безработицы.

Изменения инфляционных ожиданий πе и шоки предложения ε приводят к сдвигу кривой Филлипса (см. рис.8.5).

Так, если первоначальное положение кривой Филлипса соответствовало РС1, то при снижении инфляционных ожиданий или возникновении благоприятных шоков предложения уровень инфляции снизится, и кривая сместится в положение РС3. Напротив, при росте инфляционных ожиданий или появлении неблагоприятных шоков кривая сместится в положение РС2.

С вводом в экономический анализ кривой Филлипса дискуссии о макроэкономической политике стали дискуссиями о том, какую точку на кривой Филлипса правительству следует выбрать — А, В или С (см. рис. 8.5). Дилемма макроэкономической политики — предпочесть низкую безработицу, но иметь более высокую инфляцию, или снизить инфляцию ценой более высокой безработицы.

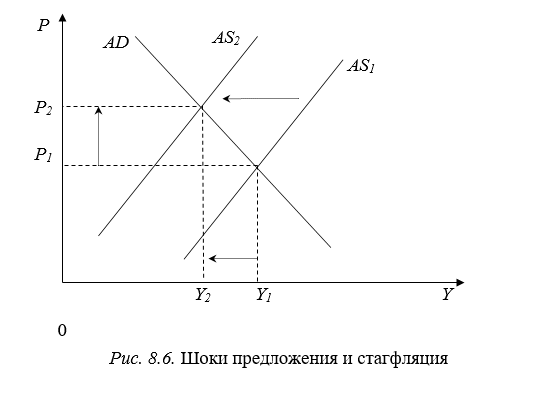

Обратная взаимосвязь между инфляцией и безработицей наблюдается не всегда. Возможно одновременное существование достаточно высоких темпов инфляции и безработицы. Такая ситуация называется стагфляцией. Для исследования причин стагфляции используют анализ шоков предложения. Как ранее отмечалось, к шокам приводят резкие изменения производственных издержек, например вследствие динамики цен на ресурсы, изменения технологий производства, а также по причине стихийных бедствий и т.д.

Обычно рассматривают негативные шоки предложения, связанные с ростом цен и издержек, которые сдвигают кривую совокупного предложения влево вверх (рис. 8.6).

При этом реальный объем выпуска снижается с Y1 до Y2, а уровень цен возрастает с Р1 до Р2, т.е. одновременно наблюдается рост и безработицы, и уровня цен. Смещение кривой совокупного предложения под воздействием шоков влево интерпретируется сдвигом приведенной на рис. 8.5 кривой Филлипса вверх—вправо.

Шоки предложения могут быть и позитивными: улучшение технологий производства, снижение цен на ресурсы и издержек приводят к сдвигу кривой совокупного предложения вправо вниз, что вызывает рост объема национального выпуска и снижение уровня цен.

37 Экономическая теория предложения — теория, согласно которой экономическая политика, направленная на стимулирование совокупного предложения, обеспечивает увеличение занятости и выпуска и не сопровождается значительной инфляцией. Сторонники данной концепции считают неэффективной политику, направленную на стимулирование совокупного спроса, и предлагают искать пути решения макроэкономических проблем (например, проблемы стагфляции) на стороне совокупного предложения. Они убеждены, что систематическое вмешательство государства в хозяйственную жизнь, его политика доходов, занятости, социального обеспечения оказывает разрушающее воздействие на экономику.

Неограниченная частная инициатива в условиях максимальной свободы действия рыночного механизма — исходный принцип экономической теории предложения. Программы по содействию занятости населения, переподготовке работников, стимулированию конкуренции, налоговые реформы выступают способами увеличения совокупного предложения в экономике.

В рамках экономики предложения рассматривается процесс накопления капитала и состояние государственных финансов, но в первую очередь налоговая политика и ее воздействие на экономику. Важным положением является утверждение о том, что размещение и эффективное использование ресурсов имеет решающее значение для роста национального продукта как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.

Сторонники данной концепции видят главную причину инфляции в высоких налогах, увеличивающих издержки производства и ведущих к неэффективному использованию ресурсов. Известный сторонник экономической теории предложения американский экономист Артур Лаффер выдвинул идею о том, что более низкие ставки налогов создают дополнительные стимулы к работе, сбережениям и инвестициям, к инновациям и принятию деловых рисков, обеспечивая тем самым существенный рост национального выпуска и, возможно, рост абсолютной величины налоговых поступлений в бюджет.

На рис. 8.12 представлена графическая интерпретация кривой Лаффера LC. На оси абсцисс откладывается предельная налоговая ставка t, на оси ординат — величина налоговых поступлений в госбюджет Т.

Кривая Лаффера демонстрирует связь между предельной налоговой ставкой и объемом налоговых поступлений в государственный бюджет. Она позволяет выявить ставку налога tопт, при которой налоговые поступления достигают максимума Тмах.

Если ставка налога равна нулю, то величина Т также равна нулю. В случае установления ставки налога равной 100 % весь доход должен быть направлен на выплату налогов, так что производители полностью лишаются стимула его зарабатывать. Следовательно, налоговые поступления будут равны нулю. Повышение t, начиная с нулевой ставки налога, ведет к росту Т. Доходы государственного бюджета будут увеличиваться от 0 до определенного максимального уровня. Но последующий рост t (выше tопт) приводит к сокращению T.

Существуют трудности в точной оценке оптимальной предельной налоговой ставки, которой соответствует максимальный размер налоговых поступлений.

62Результативность социальной политики проявляется в повышении уровня и качества жизни населения страны. Уровень жизни — фактически сложившиеся условия жизни и степень удовлетворения потребностей населения, обеспеченных массой товаров и услуг. Уровень жизни невозможно выразить с помощью единственного критерия, поэтому при его исследовании используется множество показателей, каждый из которых отражает одну из сторон жизнедеятельности человека. Согласно классификации ООН, к ним относят следующие группы показателей: демографические; санитарно-гигиенические условия жизни; потребление продуктов питания; жилищные условия; образование и культура; условия труда и занятость; доходы и расходы населения; индексы потребительских цен; наличие транспортных средств; организация отдыха; социальное обеспечение; права человека.

В современных условиях происходит переоценка представлений об уровне жизни и месте этой категории в системе социально-экономических отношений. Начиная с середины прошлого века на первый план выходит понятие качества жизни. Качество жизни — уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей, обеспечивающих благополучие людей. Речь идет не только об объективных факторах, его определяющих, но и о субъективном восприятии человеком уровня своего благополучия.

Качество и уровень жизни тесно взаимосвязаны, причем качество жизни, как более широкое понятие, отражает намного больший спектр потребностей людей. Качество жизни объективно. Это означает, что критерием оценки этой категории могут выступать научно обоснованные нормативы потребления населения, на основе которых рассчитывается рациональный потребительский бюджет. Соотношение фактического удовлетворения потребностей с разработанными нормативами говорит о степени удовлетворения потребностей отдельных людей, их групп, общества в целом. Если степень удовлетворения той или иной потребности невелика, то это свидетельство неблагоприятной ситуации, сложившейся в том или ином секторе экономики.

Вместе с тем потребности людей субъективны. Каждый человек имеет свою шкалу предпочтений, вследствие чего одна и та же степень удовлетворения конкретной потребности по-разному оценивается разными индивидами. Поэтому определить в полной мере удовлетворенность людей качеством своей жизни на сегодняшний день представляется весьма сложным.

Следует заметить, что категория качества жизни носит исторический характер, а система показателей, его характеризующих, может варьироваться как в разрезе отдельных стран, так и по временным промежуткам. Однако большинство ученых считают, что низкое качество жизни связано с преобладанием у населения забот о выживании, слабо развитыми общественными институтами, наличием авторитарных форм управления обществом. Перемещение приоритетов в обществе с удовлетворения физических потребностей к реализации интеллектуальных и духовных устремлений характеризует развитие личности и гражданского общества и выражается в росте качества жизни.

Произведенный в экономике совокупный доход общества распределяется в соответствии с вкладом в его производство всех факторов производства. Такое распределение называется первичным (функциональным) распределением, результатом которого выступают факторные (первичные) доходы. Их размеры зависят от конкурентных условий. Доходы людей, не владеющих ни одним факторов производства (престарелых, инвалидов), являются результатом перераспределения или вторичного (персонального) распределения функциональных доходов. Их размеры существенным образом зависят от проводимой государством социальной политики.

Доходы населения — это все средства в натуральной и денежной форме, получаемые домохозяйствами.

Натуральные доходы — это все поступления продуктов земледелия, скотоводства, услуг и другой продукции в натуральной форме.

Денежные доходы населения — это сумма денежных средств, получаемых домохозяйствами за определенный промежуток времени и предназначенная для приобретения благ и услуг в целях личного потребления.

Номинальный доход — это вся сумма денежного дохода, не зависящая от налогообложения и уровня цен.

Располагаемый доход — это номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей.

Реальный доход — это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на располагаемый доход. Величина реального дохода зависит от его номинального уровня, величины налогов на доходы и цен на потребительские товары.

Величина доходов зависит от множества условий. Это, во-первых, факторы, унаследованные человеком: природная одаренность, физические и интеллектуальные способности, инициативность, склонность к риску, семейно-экономический фон (происхождение, размер и состав семьи, первоначальная наделенность собственностью).

Во-вторых, накопленный в течение жизни человеческий капитал, зависящий от образования, трудолюбия и приобретенного опыта. Согласно исследованиям ученых в этой области оказалось, что наибольшее влияние на величину персонального дохода оказал семейно-экономический фон и продолжительность обучения (человеческий капитал). Интеллектуальные способности оказали наименьшее влияние на величину индивидуального дохода.

В- третьих, род и вид деятельности, отраслевая принадлежность предприятия, форма собственности на средства производства, условия труда и др. В-четвертых, тип экономической системы и уровень ее развития.

При рассмотрении факторов, влияющих на величину доходов нельзя исключить и благоприятное стечение обстоятельств, везение и удачу.

Ключевые понятия: уровень жизни, качество жизни, натуральный доход, денежный доход, номинальный доход, располагаемый доход, реальный доход.

Под воздействием разнообразных факторов, рассмотренных выше, складывается дифференциация доходов населения.

С целью выявления ее амплитуды, семьи распределяются в порядке возрастания доходов, а затем делятся на четыре квартильных, пять квинтильных и десять децильных групп, каждая из которых включает соответственно 25, 20 % и 10% всех семей. Первая группа — это 25, 20 и 10% семей с самыми маленькими доходами, последняя — 25, 20 и 10% семей с наиболее высокими доходами. На основе сопоставления доходов последних и первых групп рассчитываются квартильные, квинтильные и децильные коэффициенты. Они показывают, во сколько раз доходы 25, 20 и 10 % самых богатых семей страны превышают доходы 25, 20 и 10 % наиболее бедных семей.

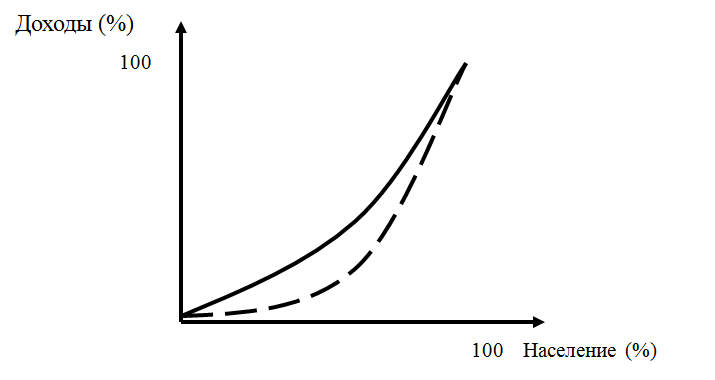

Неравномерность распределения доходов между семьями иллюстрируется кривой Лоренца. На графике 13.1 по оси абсцисс отложена кумулятивная доля семей, располагающих определенным уровнем дохода, а по оси ординат — кумулятивная доля совокупного дохода, начиная с беднейшей, приходящаяся на соответствующую часть семей.

Чем больше кривая Лоренца отклоняется от линии абсолютного равенства ОЕ, тем более неравномерно распределены в обществе доходы.

Рис.13.1. Кривая Лоренца.

Отношение площади сегмента между биссектрисой ОЕ и кривой Лоренца к площади треугольника ОАЕ называется коэффициентом Джини.

С проблемой неравномерного распределения доходов связана проблема бедности. Бедность — это состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни. К категории абсолютно бедныхотносят тех, кто испытывает недостаток элементарных средств к существованию. При определении относительной бедности показатели благосостояния соотносятся со средним уровнем материальной обеспеченности, преобладающим в той или иной стране.

Основным инструментом определения численности бедных в стране является черта бедности. Черта (граница) бедности — это минимально допустимый критический уровень жизни, который правительства стран должны гарантировать своим гражданам. Ее уровень зависит от экономических возможностей страны и в развитых государствах, как правило, выше, чем в развивающихся странах.

В Беларуси в качестве границы бедности выступает бюджет прожиточного минимума. Прожиточный минимум — минимальный набор материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. Он ориентирован на низший (физиологический) уровень потребления. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) — стоимостная величина прожиточного минимума, плюс обязательные платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Минимальный потребительский бюджет (МПБ) — это расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. В качестве МПБ применяется среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек (двое взрослых и двое детей), который пересматривается один раз в квартал.

Основой натурально-вещественной структуры минимальных потребительских бюджетов является система потребительских корзин. Потребительская корзина — это научно обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности человека в определенные отрезки времен. В нее включены блага и услуги, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека.

Дифференциация населения на основе БПМ и МПБ позволяет выделить группы с разным уровнем материальной обеспеченности: бедные семьи, душевой доход которых равен или меньше БПМ; малообеспеченные семьи, душевой доход которых больше БПМ, но меньше МПБ; обеспеченные семьи, душевой доход которых выше МПБ.

Крайнее проявление бедности выступает в форме нищеты. Домохозяйства признаются нищими, если они тратят на питание более 80% своего совокупного дохода.

Для преодоления бедности и малообеспеченности государство имеет в своем арсенале значительный арсенал средств. Среди них важнейшее место занимает налоговая политика, инструментами перераспределения которой является дифференциации налоговых ставок, изменение системы налогообложения и предоставление налоговых льгот. С этой же целью устанавливаются налоги на имущество, на наследство, на социальное страхование и фонд заработной платы и др. Все мероприятия ценовой политики в этой области основаны на наблюдении за динамикой цен и исчислении индексов потребительских цен. В случае необходимости осуществляется индексация или компенсация доходов населения.

Индексация — это установленный государством механизм повышения доходов населения, позволяющий частично или полностью возместить удорожание потребительских товаров и услуг в результате инфляции.

Компенсация — это возмещение населению части дополнительных расходов, вызванных повышением цен на группы товаров массового спроса.

При фиксировании роста цен на социально значимые товары государство поддерживает определенный уровень реальных доходов малообеспеченного населения. В рамках денежно-кредитной политики оно осуществляет льготное кредитование отдельных групп населения, косвенным образом регулируя тем самым их доходы.

Преодоление малообеспеченности связано с решением более общих задач достижения устойчивых темпов экономического роста, совершенствованием распределительных отношений, повышением конкурентоспособности экономики.

Ключевые понятия: бедность, черта бедности, прожиточный минимум, потребительская корзина, бюджет прожиточного минимума, минимальный потребительский бюджет, нищета, индексация, компенсация