- •Разрезы при ретромаммарных гнойных маститах

- •Секторальная резекция молочной железы

- •Радикальные операции при раке молочной железы: мастэктомия по Холстеду-Майеру, расширенная мастэктомия, щадящая мастэктомия по Пейти- Дайсону.

- •3. Оперативные доступы на груди: стернотомия, виды, преимущества, недостатки, показания к применению, особенности ушивания раны. Торакотомия: виды, техника выполнения, ушивание раны.

- •7. Операционный доступ к сердцу при его ранении, ушивание раны сердца.

- •8.Операции при пороках сердца: оперативные доступы, техника митральной комиссуротомии, пересадка клапанов сердца, операции при коарктации аорты.

- •9.Операции при открытом артериальном протоке, эндоваскулярная окклюзия протока. Возможности эндоваскулярной хирургии при дилятации атрио-васкулярных отверстий.

Радикальные операции при раке молочной железы: мастэктомия по Холстеду-Майеру, расширенная мастэктомия, щадящая мастэктомия по Пейти- Дайсону.

РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ ПО ХОЛСТЕДУ-МЕЙЕРУ

Это наиболее распространённое вмешательство при раке молочной железы. Его суть заключается в одномоментном одноблочном удалении всей молочной железы с большой и малой грудными мышцами, подмышечной, подключичной, подлопаточной клетчаткой в пределах анатомических футляров.

Техника. Больную укладывают на спину. Руку на стороне операции отводят от туловища, помешают на специальную подставку в выпрямленном состоянии или согнутой под углом 90° в локтевом суставе и укрепляют. Справа и слева от молочной железы проводят два окаймляющих кожных разреза. Один разрез (медиальный полуовал) начинают у наружной трети ключицы, продолжают его по направлению к грудине и далее вниз по окологрудинной линии, заканчивая у рёберной дуги и огибая, таким образом, молочную железу с медиальной стороны. Второй разрез (латеральный полуовал) начинают там же, где и первый, продолжают вниз по переднему краю подмышечной впадины и соединяют в области рёберной дуги с первым разрезом.

Края кожи прошивают толстыми шёлковыми нитями-держалками по 4-5 на каждом полуовальном разрезе или подхватывают цапками и отсепаровывают в стороны, оставляя на кожных лоскутах минимальный слой жировой клетчатки (не более 0,5-1 см). В подмышечной впадине клетчатку, прилегающую к коже, удаляют полностью, обнажая внутреннюю поверхность волосяных фолликулов. Кожу отсепаровывают в медиальную сторону до середины грудины, кверху - до ключицы, латерально - до края широчайшей мышцы спины и книзу - до середины эпигастральной области, включая верхнюю треть прямой мышцы живота или до края рёберной дуги.

После завершения отсепаровки грудинную часть большой грудной мышцы вдоль волокон отделяют от ключичной её части, оставляя у ключицы лишь небольшой край мышцы.

Для наилучшего доступа к медиальному отделу подключичной вены пересекают на небольшом участке волокна большой грудной мышцы у места прикрепления её к грудине. Подводят указательный палец под большую грудную мышцу у места прикрепления её к плечевой кости и пересекают её в области сухожильной части, рассекают глубокую грудную фасцию вдоль наружного края большой грудной мышцы.

После этого выделяют и отсекают малую грудную мышцу от клювовидного отростка лопатки.

В клетчатке, расположенной под мышцей, выделяют мышечные ветви внутренней грудной артерии, входящие в мышцу с её задней (глубокой) поверхности. Их пересекают между зажимами и перевязывают. Выделяют клетчатку с лимфатическими узлами, расположенными по ходу сосудисто-нервного пучка. Так же тщательно очищают от клетчатки и грудную стенку. На ней остаётся лишь тонкая фасция, покрывающая межрёберные мышцы. Клетчатку вдоль сосудисто-нервного пучка выделяют вплоть до края широчайшей мышцы спины, удаляют клетчатку задней стенки подмышечной впадины. Осуществляют контроль гемостаза. Накладывают швы на кожу.

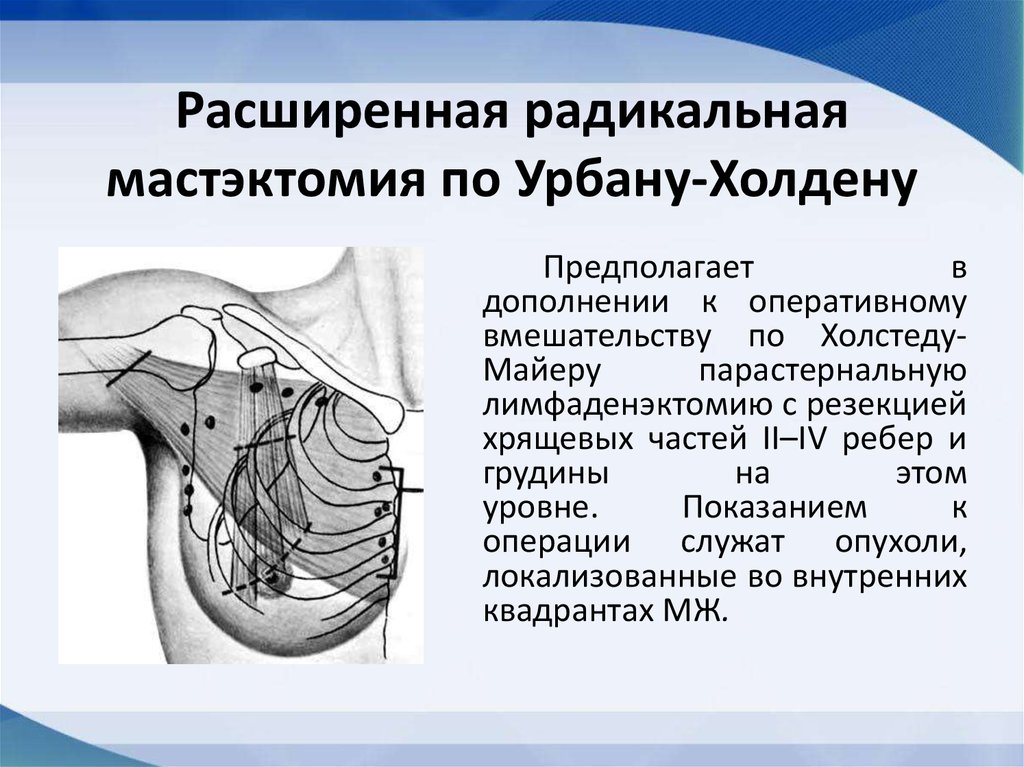

Расширенная радикальная мастэктомия

Щадящая мастэктомия по Пейти-дайсену

2. Пункция плевральной полости: показания, положение больного, инструментальное оснащение, анестезия. Обязательные правила выполнения пункции. Точки вкола иглы для удаления жидкости и газа. Возможные осложнения, профилактика и борьба с ними.

Пункция плевральной полости

Показания. Уточнение диагноза (с целью определения характера выпота), удаление экссудата с последующим введением в плевральную полость лекарственных веществ.

Техника. При проведении плевральной пункции больной сидит, опираясь на спинку стула, рука на стороне прокола отведена за голову. При свободном выпоте в плевральной полости пункцию производят в наиболее низкой точке полости или ниже уровня жидкости, установленного при объективном и/или рентгенологическом исследовании. Сначала проводят инфильтрационную анестезию мягких тканей. Затем оттягивают кожу по ребру книзу, после чего вкалывают иглу на 3-4 см по верхнему краю нижележащего ребра, избегая тем самым повреждения межрёберного сосудисто-нервного пучка. Прокол плевры делают обычно в центре перкуторного притупления, чаше в седьмом-восьмом межреберьях по задней подмышечной или лопаточной линии.

При этом необходимо помнить, что игла может пройти над выпотом в ткань лёгкого или проникнуть через рёберно-диафрагмальный синус в брюшную полость. Чтобы избежать подобного осложнения, необходимо после прокола грудной стенки направить иглу несколько кверху параллельно куполу диафрагмы. Убедившись, что игла находится в полости, присоединяют шприц и приступают к удалению содержимого с использованием резиновой трубки и шприца Жане

При отсоединении шприца от трубки последнюю сдавливают зажимом, для того чтобы в полость плевры не проникал воздух.

Осложнения. При быстром отсасывании жидкости из плевральной полости может возникнуть резкое смещение органов средостения в больную сторону, а также развиться плевро-пульмональный шок. Ранение межреберных сосудов и нервов. Повреждение диафрагмы, легкого, селезенки, печени.

Точки:

Для удаления жидкости из плевральной полости производят пункцию в восьмом межреберье по задней подмышечной линии,

для удаления воздуха - во втором межреберье по средней ключичной линии.

При свободном выпоте в плевральном мешке пункцию производят в наиболее низкой точке полости или ниже уровня жидкости, установленной физикальным и рентгенологическим исследованием.

Возможные осложнения плевральной пункции и их профилактика

Повреждение иглой ткани легкого, что провоцирует пневмоторакс. У пациента начинается сильный кашель, во рту появляется привкус введенных медикаментов.

Нарушение целостности кровеносных сосудов, что расположены между ребрами. Гемоторакс. Если кровотечение незначительное, доктор изымает иглу и сильно зажимает раненый сосуд пальцем.

Прокалывание диафрагмы, желудка. Возможно также повреждение иглой селезенки либо печени. При подобных состояниях пациент резко бледнеет, начинает отхаркивать кровью. Это может повлиять на работу сердца и спровоцировать его остановку.

Воздушная эмболия сосудов головного мозга. Внешне проявляется полной утратой зрения, судорогами, потерей сознания.

Инфицирование грудной клетки либо плевры. Зачастую является следствием игнорирования правил асептики.

Резкое падение артериального давления, как реакция организма на анестетик — либо на торакоцентез. Чтобы вовремя среагировать на указанное состояние, перед началом проведения пункции готовят два шприца с сосудистыми препаратами.