- •3.Семиотика изменений при пальпаторном исследовании сердечной области: семиотика изменений верхушечного толчка, эпигастральной пульсации (сердечный толчок).

- •5. Тоны сердца

- •6. Шумы сердца

- •7. Синдром миокардита.

- •8. Синдром эндокардита.

- •9. Синдром перикардита.

- •Дефект межжелудочковой перегородки.

- •Дефект межпредсердной перегородки.

- •Открытый (персистирующий) артериальный проток

- •Стеноз легочного ствола.

- •Коарктация аорты.

- •12. Семиотика приобретенных пороков сердца (митральная недостаточность, митральный стеноз, аортальная недостаточность, недостаточность трехстворчатого клапана).

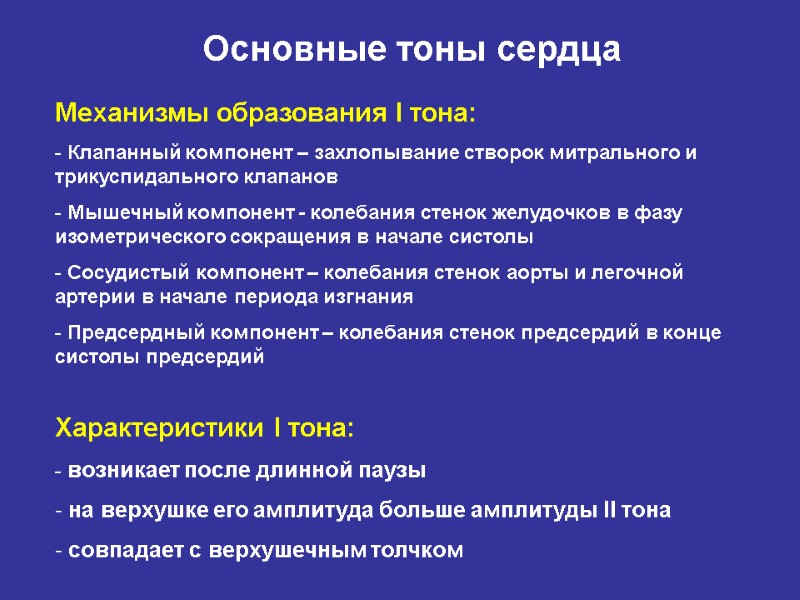

5. Тоны сердца

Тоны сердца у детей отличаются большей звучностью и ясностью. Короткий период ослабленных тонов отмечается в течение нескольких дней после рождения. После I '/г - 2 лет тоны сердца у детей громче, чем у взрослых. Соотношение звучности тонов у детей может быть своеобразным. У новорожденных в течение 2—3-го дня на верхушке и в точке Боткина II тон может преобладать над I. Затем их громкость выравнивается, и со 2—3-го месяца доминирует громкость I тона. На основании сердца в течение всего периода новорожденности доминирует II тон, затем громкость I и II тонов здесь выравнивается, и с 1—1,5 лет снова преобладает громкость II тона. С 2—3 до 11—12 лет II тон во втором межреберье слева прослушивается лучше, чем справа. Он нередко бывает расщепленным. К 12 годам их звучность сравнивается, а затем II тон лучше выслушивается справа (над аортой). III тон определяется над областью верхушки сердца и в зоне абсолютной тупости после глубокого вдоха и после небольшой физической нагрузки, но может быть слышен и в положении ребенка лежа. Этот тон обычно короткий, глуховатый по тембру и мягкий. Мелодическая картина сердечных тонов в периоде новорожденности и в первые 2 мес жизни может быть близкой к эмбриокардии. При эмбриокардии выслушивают ритм, напоминающий удары метронома, т. е. равенство громкости тонов (I и II) наряду с равенством интервалов между I—II и II—I тонами. Эмбриокардия у недоношенного и новорожденного ребенка отражает недостаточную структурную дифференцировку миокарда, но в другие возрастные периоды всегда является признаком патологического состояния. Эмбриокардия затрудняет дифференцировку I и II тонов сердца. Их идентификацию в таких случаях необходимо проводить по связи тонов с верхушечным толчком или пульсовым толчком на сонной артерии.

Наибольшее диагностическое значение имеет ослабление I тона на верхушке сердца или его избирательное усиление. Первое встречается при ослаблении сердечной мышцы и митральной недостаточности, второе — при митральном стенозе. Значительное усиление III тона часто свидетельствует о снижении сократительной способности левого желудочка. В этих случаях выравнивание громкости I и III тонов создает своеобразный тип мелодии сердца, называемый систолическим галопом. Предсердный, или диастолический, галоп, обусловленный патологическим усилением IV предсердного тона сердца, у детей встречается крайне редко.

6. Шумы сердца

Шумы сердца у детей, как и тоны, выслушиваются более звучно и отчетливо. Шумы различают по интенсивности (громкости). Принято выделять 6 степеней слышимости (громкости) шума:

1) чуть слышный, мягкий;

2) вполне различаемый, мягкий, вариабельный музыкальный;

3) хорошо слышимый специалистом, без дрожания;

4) громкий, слышимый каждым проводящим аускультацию, сопровождающийся дрожанием грудной стенки;

5) очень громкий, как движение поезда, с дрожанием;

6) слышный на расстоянии от груди, иногда и без стетоскопа, с сильным дрожанием.

Кроме того, весьма существенны различия по тембру, продолжительности, точке или зоне максимальной слышимости, связи с систолой или диастолой, области преимущественного проведения. На основе комплекса этих характеристик и других данных непосредственного и инструментального исследования делают заключение о механизмах возникновения шума, его органической или функциональной природе. Можно выделить две принципиально различные категории шумов сердца. Первая из них включает в себя шумы органические — с достаточно определенной и постоянной связью звукового феномена с анатомическим субстратом в виде изменений стенок, отверстий или клапанов сердца. К ним можно отнести шумы при приобретенных и врожденных пороках сердца, при воспалении эндокарда и звуковые феномены типа щелчков, экстратонов и шумов пролабирования створок клапанов. Наряду с шумами, возникающими при поражении клапанов и створок (вальвулиты, врожденные пороки), у детей с высокой частотой и закономерностью (до 100%) выслушиваются различные шумы, которые относят к неорганическим, или атипичным, или функциональным в силу отсутствия простой анатомической причины их возникновения (вторая группа). Аускультативная характеристика функциональных шумов очень разнообразна, однако большинству из них свойственны малая интенсивность, систолический характер и его изменения при перемене положения ребенка, физической нагрузке, а иногда и просто лабильность во времени — исчезновение или усиление при выслушивании через короткие промежутки времени.

По характеристикам этой большой группы шумов и трактовке их, в свою очередь, можно разделить на 3 подгруппы.

1. К шумам, наиболее распространенным и, безусловно, функциональным (по терминологии зарубежных педиатров, невинны) относят три типа шумов сердца:

а) венозное жужжание, или журчание, звучит как продолжительный, несколько дующий шум на основании сердца, нередко сразу под ключицами; он очень непостоянен по тембру и длительности, изменяется в связи с положением головы, с фазами дыхания, при положении лежа полностью исчезает; шум связан с движением крови в магистральных венах, подходящих к сердцу; неопытный врач может принять шум за симптом открытого артериального протока;

б) шум транспульмонального ускорения кровотока возникает в области клапана легочного ствола как мягкий систолический шум изгнания или шлюза во второе межреберье слева от грудины; шум усиливается при любых ситуациях, приводящих к ускорению кровотока (тахикардия после физической нагрузки, при лихорадочном состоянии, анемии, нарушении ритма сердца);

в) шум вибрации сердца — короткий низкотембровый систолический шум-гудение вдоль левого края грудины или непосредственно у верхушки сердца; шум непостоянен, тембр и продолжительность его меняются в зависимости от положения тела.

2. Шумы, обусловленные изменениями мышечного тонуса. При снижении тонуса папиллярных мышц или всего миокарда могут возникать шумы. Они появляются обычно вследствие неполного смыкания створок клапанов и регургитации крови. Как правило, это наблюдается в области левого предсердно-желудочкового отверстия. Шум выслушивается над верхушкой сердца и в третьем-четвертом межреберье, около левого края грудины. Причинами снижения тонуса миокарда или папиллярных мышц являются острые и хронические дистрофические изменения миокарда, нередко при нарушениях обмена в нем. Другой группой причин изменений тонуса мышц являются нейровегетативные дисфункции. Нарушения функции вегетативной нервной системы приводят к возникновению шумов сердца вследствие изменения тонуса мышц, особенно папиллярных. Вместе с тем в их возникновении имеет значение изменение сосудистого тонуса. Кроме того, при вегетативных нарушениях может наблюдаться повышение тонуса папиллярных мышц, что обусловливает их укорочение, в результате чего создаются условия для неполного смыкания створок клапанов, — гипертонические функциональные шумы. Часто такие состояния возникают у подростков, у которых наряду с вегетативной дисфункцией повышена активность щитовидной железы.

3. Шумы формирования сердца. Эти шумы возникают вследствие неравномерного роста различных отделов сердца, что обусловливает относительные несоответствия размеров камер и отверстий сердца и сосудов. Это является причиной возникновения турбулентности тока крови и появления шума. Кроме того, имеется неравномерность роста отдельных створок клапанов и хорд, что приводит не только к временной несостоятельности запирающей функции клапанов, но и к изменению их резонансных свойств (вибрации).

Шумы малых аномалий сердца и сосудов можно относить к пограничным шумам, примыкающим к органическим. Под малыми аномалиями понимают нарушения развития сердца, которые нельзя трактовать как пороки сердца, так как они не сопровождаются изменениями системной гемодинамики, размеров сердца, его сократительной способности. Чаще всего это дополнительные хорды, аномальное расположение хорд, нарушение архитектоники трабекулярной поверхности миокарда или своеобразие расположения хорд, строения папиллярных мышц, создающие турбулентность крови, вследствие чего и возникают шумы. Отношение к атипичным, или функциональным, шумам должно быть внимательным, так как в эту группу входят и шумы, связанные с заболеваниями сердечной мышцы и возможными аномалиями сердца, которые впоследствии могут привести к нарушениям гемодинамики.

Условно детей с атипичными шумами можно разделить на три категории:

1) дети здоровые с безусловно функциональным шумом;

2) дети с шумами мышечного происхождения, нуждающиеся в немедленном или плановом углубленном обследовании;

3) дети с шумами, нуждающиеся в динамическом наблюдении.

Шумы приобретенных и врожденных пороков сердца. При митральной недостаточности у детей систолический шум выслушивается с наибольшей громкостью на верхушке сердца сразу после ослабленного I тона. Он может выслушиваться на протяжении всей систолы. По тембру он чаще всего дующий, проводится в левую подмышечную область. Кроме того, его удается иногда выслушать на спине, под углом левой лопатки. При стенозе левого предсердно-желудочкового отверстия выслушивается усиленный (хлопающий) I тон на верхушке и различной громкости диастолический или пресистолический неровный рокочущий шум. Этот шум лучше выслушивается в положении ребенка на левом боку. Недостаточность аортального клапана сопровождается появлением протодиастолического шума с максимумом в V точке. Этот шум является тихим и нежным. По тембру этот шум льющийся. Его можно приближенно представить себе, если в полной тишине сделать короткий выдох через рот. Стеноз устья аорты сопровождается появлением грубого систолического шума, хорошо выслушиваемого над всей областью сердца и в области яремной ямки, а также на спине. При недостаточности трехстворчатого клапана шум выслушивается в области нижней трети грудины. Он может проводиться вправо и кверху. Этот систолический шум чаще бывает громким и протяжным, но при малой степени регургитации крови или выраженной декомпенсации кровообращения он слабый и малоиррадиирующий. Стеноз правого предсердно-желудочкового отверстия сопровождается хлопающим I тоном над нижней третью грудины и негрубым коротким пресистолическим шумом, который лучше выслушивается в положении ребенка лежа на правом боку и усиливается при вдохе. Шумы, связанные с изменениями поверхности клапанов сердца при их воспалительном отеке или эрозировании (шумы вальвулита), выслушиваются в зонах проекции пораженных клапанов и по своим аускультативным характеристикам отличаются малой громкостью и непостоянством. При митральном и аортальном вальвулите — шум дующий и «льющейся воды». Его тембр аналогичен тембру шума при недостаточности этих клапанов. В большинстве случаев шумы при вальвулите в последующем трансформируются в более громкие и постоянные шумы соответствующих пороков сердца, но можно наблюдать и их исчезновение, когда происходит выздоровление без формирования порока сердца. Шумы и тоны при перикардите выслушиваются в обе фазы (в систолу и диастолу). Их лучше удается выслушать у грудины. Обычно они скребущего характера, но иногда бывают нежными и непостоянными. Очень своеобразен звуковой феномен пролабирования митрального клапана. Это либо единичный щелчок, определяемый после I тона на верхушке сердца, либо целая серия щелчков, создающая картину потрескивания или барабанной дроби. Наряду со щелчками на верхушке выслушивается поздний систолический шум либо дующего, либо жестковато-музыкального характера. В положении стоя шум усиливается. После физической нагрузки щелчок может сливаться с I тоном. Шумы при врожденных пороках сердца гораздо более вариабельны по характеру и интенсивности. Для всех пороков, при которых происходит сброс крови (дефекты перегородок, открытый артериальный проток), характерны систолические шумы различной громкости, локализующиеся в области участка сброса (открытый артериальный проток) или распространяющиеся по области сердца (дефект межжелудочковой перегородки). Пороки, определяющие наличие шлюза, т. е. препятствия току крови в крупных сосудах, также дают систолические шумы, но меньшей интенсивности. Дилатация камер сердца может вызывать относительную недостаточность клапанов, и реже — относительный стеноз отверстий сердца. Тогда возникают шумы, имитирующие поражение клапанов.