- •1. Семиотика данных осмотра в диагностике поражений органов пищеварения у детей. Интернет

- •Поверхностная пальпация

- •Глубокая пальпация

- •Бристольская шкала кала

- •Семиотика

- •5. Семиотика основных нарушений функции печени и желчных путей. Дисфункция желчевыводящих путей

- •Синдром печеночной недостаточности

- •6. Семиотика болей в животе.

- •Клиническая характеристика болей в животе различного происхождения (по Струтынскому

- •Учебник:

- •Методика исследования:

- •7. Семиотика диспептических расстройств: желудочная и кишечная формы.

- •Желудочные: отрыжка, тошнота, изжога, рвота.

- •Кишечные: понос, запор, метеоризм, урчание

- •8. Семиотика рвоты и срыгиваний.

- •9. Семиотика нарушений аппетита у детей.

- •10. Синдром увеличения живота в объеме.

- •11. Синдром «острый живот».

- •12. Синдром острого гастроэнтерита.

- •Причины

- •Патогенез

- •Симптомы гастроэнтерита у детей

- •Осложнения

- •Диагностика

- •Лечение гастроэнтерита у детей

- •Прогноз и профилактика

- •13. Синдром мальабсорбции.

- •Синдром нарушенного кишечного всасывания (синдром мальабсорбции)

- •14. Синдром желтухи.

- •Особенности желтух различного происхождения

- •15. Синдром недостаточности печени.

- •Практические навыки:

- •1. Измерение длины пищевода (зонда).

- •9. Заключение о состоянии органов пищеварения.

15. Синдром недостаточности печени.

Синдром печеночной недостаточности – это комплекс глубоких нарушений функционального состояния печени.

По клиническому течению различают острую и хроническую печеночную недостаточность.

Этиология синдрома полиморфная. Печеночная недостаточность может развиться как при многих патологических процессах других систем в организме, приводящих к повреждению гепатоцитов, так и как осложнение уже имеющегося заболевания печени. Недостаточность органа возникает, когда поражено 75–80% его паренхимы.

К наиболее частым причинам относятся:

заболевания печени – острый и хронический гепатит, цирроз, опухоли;

экстремальные факторы – травмы, ожоги, значительная кровопотеря, переливание крови;

отравление гепатотропными токсическими веществами (грибы, фосфор), непереносимость лекарственных препаратов (антибиотики, сульфаниламиды, аминазин);

нарушение внутрипеченочной гемодинамики;

развитие внепеченочного холестаза (желчнокаменная болезнь, опухоль общего печеночного или желчного протоков);

тяжелые патологические процессы других органов и систем (инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания).

Основные клинические признаки:

адинамия, апатия, иногда возбуждение (выраженность нервно- психических расстройств является основным критерием оценки тяжести печеночной недостаточности);

«печеночный» (сладкий) запах пота, мочи, изо рта;

плохой аппетит;

кожа и слизистые оболочки, склеры:

сухие;

иктеричные;

наличие кровоизлияний и кровотечений;

размеры печени чаще уменьшаются, иногда увеличиваются;

болезненность печени при пальпации;

спленомегалия;

асцит;

отеки;

патологические типы дыхания (чаще Куссмауля);

постепенное снижение тургора тканей.

Лабораторное исследование функций печени:

гипербилирубинемия с увеличением количества непрямого билирубина;

снижение сулемовой пробы;

повышение тимоловой пробы;

повышение активности трансаминаз. Анализ крови на белок и белковые фракции:

гипопротеинемия;

гипоальбуминемия;

гипергаммаглобулинемия. Общий анализ крови – лейкоцитоз.

Практические навыки:

1. Измерение длины пищевода (зонда).

Промывание желудка - процедура удаления из желудка его содержимого, применяемая с лечебной целью или для диагностического исследования получаемых промывных вод. Данную манипуляцию можно осуществить с помощью толстого желудочного зонда, вводимого через рот, и с помощью тонкого желудочного зонда, вводимого как через рот, так и через нос. Выбор методики зависит от возникшей проблемы. В случае острых отравлений промывание желудка нередко необходимо производить в порядке оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, поэтому техникой этой процедуры должны владеть практически все медики, в т. ч. участковые врачи и медсёстры.

Цель:

- лечебная;

- диагностическая (промывание желудка применяют при его заболеваниях, главным образом для цитологического исследования промывных вод, а также для идентификации яда при отравлениях и для выделения возбудителя при бронхолёгочных воспалениях (в случае заглатывания больным мокроты) и различных инфекционных поражениях желудка).

Для удачного проведения манипуляции необходимо правильно подобрать зонд для каждого пациента. Существует несколько способов измерения длины зонда.

необходимо измерить у пациента расстояние от мечевидного отростка грудины до уха и от уха до носа;

можно от роста пациента отнять 100 см;

можно измерить у пациента расстояние от резцов до пищеводно-желудочного перехода при эндоскопии. На зонд обязательно наносится метка, до которой он и заводится.

2. Поверхностная пальпация живота (зоны Захарьина-Геда).

3. Глубокая пальпация живота: кишечника, печени, селезенки, поджелудочной железы, мезентериальных лимфоузлов.

Учебник

Метода

4. Семиотика стула.

4. Определение границ печени (верхней, нижней).

Определение размеров печени

5. Исследование желчепузырных симптомов, болевых точек.

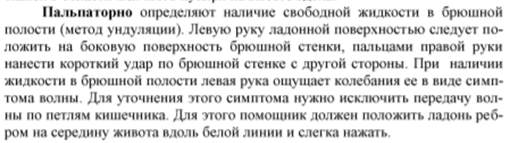

6. Определение свободной жидкости в брюшной полости.

Метода

Учебник

7. Аускультоаффрикция.

8. Исследование полости рта и зева.

Осмотр полости рта

Осмотр полости рта следует проводить в конце исследования, поскольку он может вызвать негативную реакцию у ребенка. Он включает осмотр губ, слизистой оболочки полости рта, языка, зубов, зева и глотки, а также определение запаха изо рта. Сначала обращают внимание на цвет губ, их влажность, наличие трещин, высыпаний (герпес), изъязвлений в углах рта (ангулярный хейлит). Затем исследуют ротовую полость и зев. У здорового ребенка слизистая оболочка ротовой полости и зева равномерно розовая; зубы белые; язык влажный, розовый и чистый. Миндалины в норме не выходят из-за небных дужек, запах изо рта отсутствует.

Обращают внимание на наличие высыпаний, афт (округлой формы эрозий, желтоватого или белесоватого цвета), лейкоплакий (участков оро- говения эпителия слизистой оболочки щек), пятен Бельского-Филатова- Коплика (при кори), изменений десен (гингивит), поражений языка (глоссит), инфильтратов или язвочек в углах рта («заеды»).