3 курс / ПВБ Пропедевтика внутренних болезней / ЖКТ 3 рейтинг / МЕТОДИЧКА_Исследование-органов-брюшной-полости

.pdf

Запомните! Противопоказаниями для выполнения глубокой пальпации являются кровотечение, выраженный болевой синдром, ригидность мышц живота,

острый гнойный процесс в брюшной полости. Глубокая пальпация трудно осуществима при увеличенном животе (асцит, ожирение, метеоризм,беременность).

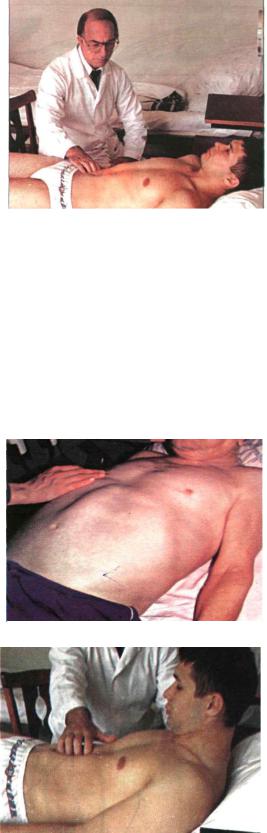

Необходимо соблюдать общие правила пальпации: больной занимает горизонтальное положение на спине с вытянутыми ногами и расположенными вдоль туловища руками (рис. 40).

Голова пациента должна лежать низко, так как высо-

кое изголовье вызывает значительное напряжение мышц брюшной стенки, препятствующее проведению пальпации. Врач

Рис.40 располагается справа от больного. Руки врача должны быть теплыми, ногти коротко острижены, так как прикосновение холодных рук и острые ногти вызывают рефлекторное сокращение мышц брюшной стенки. Пациент должен глубоко дышать открытым ртом, по возможности в дыхании должна принимать участие мускулатура живота — этим также достигается расслабление передней брюшной стенки во время выдоха.

3. 1. Поверхностная ориентировочная пальпация живота.

Рис.41

Рис.42

Поверхностная ориентировочная пальпация живота позволяет выявить:1) состояние передней брюшной стенки: расхождение прямых мышц живота,

грыжи белой линии и пупочного кольца; 2)

локальную и общую болезненность; 3) локальное и общее напряжение мышц брюшной стенки, в том числе участки повышенной резистентности; 4)

значительное увеличение органов брюшной полости,

поверхностно расположенные опухоли, уплотнения; 5) отечность кожи и состояние подкожной жировой клетчатки.

Поверхностная пальпация осуществляется плавным нажимом кончиками пальцев 2,3,4,5 правой руки на переднюю брюшную стенку не более 2 - 3 см в глубину брюшной полости, при этом ладонь врач

21 |

* Рис. 40;41;42 цитировано по авторам см. в приложении (стр.75). |

плашмя кладет на живот.

Для определения степени расхождения прямых мышц живота и выявления грыж белой линии и пупочного кольца следует данные пальпации сочетать с осмотром передней брюшной стенки. Полусогнутые пальцы правой руки врач располагает по белой линии живота ниже мечевидного отростка и просит больного приподнять голову. При поднимании головы заметно выбухание в области белой линии живота, при этом прямые мышцы живота напрягаются, и при пальпации рука исследующего ощущает провал вглубь живота (рис. 41-42).

Болезненность, выявляемая в области проекции органов брюшной полости, всегда свидетельствует о различных патологических процессах в них. Болезненность,

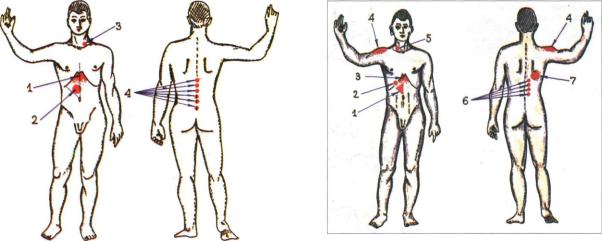

определяемую при поверхностной пальпации живота, следует отличать от повышенной чувствительности кожи – зон Захарьина-Геда, которые могут быть установлены даже при легком прикосновении к коже в определенных дерматомах. Кожная гиперестезия,

выявляемая в зоне проекции пораженного органа связанная с усилением афферентной импульсации от него, ведет к стойкому возбуждению сегментов спинного мозга и повышению чувствительности кожных болевых рецепторов. Гиперестезия кожи часто встречается при обострении язвенной болезни желудка (Д 7-9 справа) и 12 – перстной кишки (Д 9-10 справа), билиарной патологии (Д 9-10 справа и точка желчного пузыря),

панкреатитах (Д 8-10 слева и панкреатодуоденальная зона Шоффара), почечнокаменной болезни (Д 10 - Л 1-2).

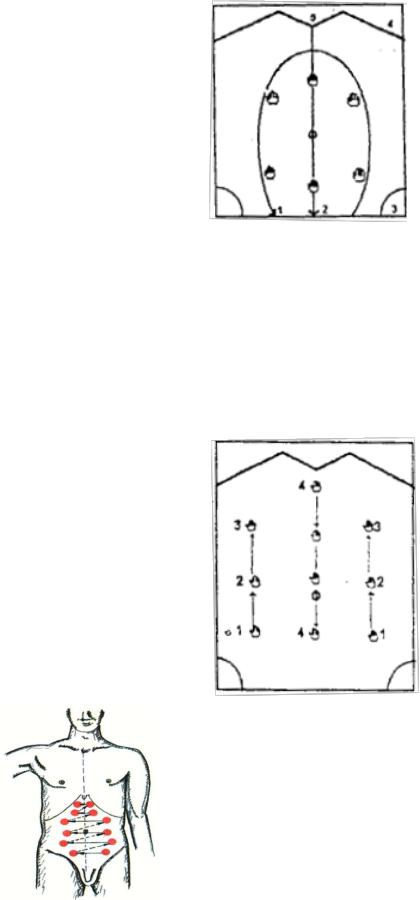

При заболеваниях тела желудка (рис. 43) пальпаторная болезненность обычно локализуется в эпигастральной области (1), при патологии пилорической части желудка и двенадцатиперстной кишки - в пилородуоденальной области (2) и в точке диа-

фрагмального нерва слева (левосторонний френикус-симптом (3). Кроме того, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки болезненность нередко выявляется при надавливании или поколачивании по остистым отросткам VII-XII грудных позвонков (4) точки Опенховского.

|

Рис. 43 |

|

Рис.44 |

|

|

|

|

|

|

22 |

|

|

|

|

|

* Рис. 43;44 цитировано по авторам см. в приложении (стр.75). |

|||

|

|

|||

При заболеваниях желчевыводящих путей и печени (рис.44) болезненность локализуется в правом подреберье, в эпигастрии (3), в точке желчного пузыря (2) и

холедохопанкреатодуоденальной зоне Шоффара (1). Дополнительные точки и области кожной гиперестезии при этой патологии располагаются в области правого плеча (4), в

точке диафрагмального нерва справа(5) (правосторонний френикус-симптом, или симптом Мюсси), а также в паравертебральных точках справа от тел VII-XI грудных позвонков (6)

и в области угла правой лопатки (7). На рис. 45 показаны зоны болевой чувствительности при поражении головки (1), тела (2) и хвоста (3) поджелудочной железы.

При поражении головки pancreas болезненность определяется преимущественно в холедохопанкреатодуоденальной зоне Шоффара, а также в правом подреберье (1), при патологии тела поджелудочной железы — в эпигастральной области (2) и

хвоста — в области левого подреберья и левой реберной дуги (3).

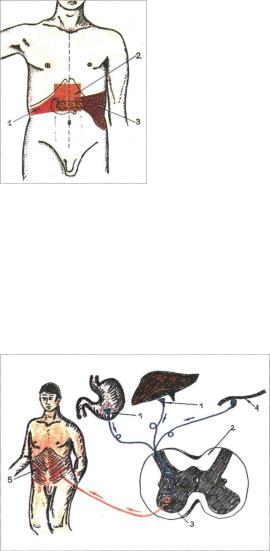

При необходимости определяют также симптом Щеткина – Блюмберга, при котором полусогнутые пальцы правой кисти Рис. 45 постепенно погружают вглубь живота в подозрительной для врача

области. Больной при этом не должен испытывать боли, или они не должны быть интенсивными. Затем внезапно отнимают пальцы руки. Происходит быстрое расправление передней брюшной стенки вместе с париетальной брюшиной, что у пациентов с воспалением брюшины (местным или разлитым перитонитом) вызывает резкую боль.

Один из главных патологических феноменов, выявляемых при поверхностной пальпации живота – напряжение мышц передней брюшной стенки локальное или разлитое. Такое напряжение является результатом висцеромоторного рефлекса, в результате которого повышается тонус мышц брюшной

Рис. 46 Схема: 1. Рецепторы стенки (рис. 46). Напряжение мышц может быть

внутренних органов; 2. спинной мозг; обусловлено двумя причинами: 1. раздражением 3. мотонейроны; 4. брюшина

рецепторов висцеральной брюшины тех или иных органов брюшной полости при переходе на них воспалительного процесса и развитие перивисциритов, например, при язвенной болезни, холецистите, гепатите и других патологических состояниях. В этих случаях напряжение (резистентность) мышц бывает локальным, местным. 2. раздражением рецепторов париетальной брюшины при ее

23 |

* Рис. 45;46 цитировано по авторам см. в приложении (стр.75). |

воспалении (перитоните). В этих случаях напряжение (ригидность) бывает разлитым и более выраженным, напоминает доскообразный живот. Резистентность возникает только при поверхностной пальпации, как реакция на болевой раздражитель, в то время как ригидность существует независимо от нее, т.е. постоянно.

3. 2. Глубокая, методическая, скользящая пальпация живота

Глубокая пальпация живота была разработана и получила признание в практической медицине в конце 19 и начале 20 века. Основной вклад в разработку этого метода исследования внесли работы отечественных ученых В. П. Образцова (1887,1892, 1902, 1905) и Н.Д. Стражеско (1924). Большую роль сыграли также работы французского врача Ф. Гленара (1885) и немецкого врача Ф.О. Гаусмана (1910). Пальпаторная диагностика патологических процессов в брюшной полости до Ф. Гленара и В.П.

Образцова основывалась на случайном обнаружении крупных опухолей. Однако необходимо отметить, что уже в то время использовался метод прощупывания блуждающей почки, разработанный С.П. Боткиным. Предпосылкой для разработки классического метода глубокой пальпации живота В.П. Образцовым были полученные данные Ф.Гленаром, который проведя пальпацию живота у 3000 больных, прощупал у части из них (6%) поперечноободочную кишку. Все случаи пальпаторного определения поперечноободочной кишки он связывал с патологией: опухолями, образованием каловых камней, и чаще всего, с энтероптозом и не допускал мысли о возможности прощупывания здоровых органов брюшной полости. В.П. Образцов разрабатывал глубокую пальпацию самостоятельно и, применив оригинальные технические приемы, показал возможности прощупывания патологически неизмененных органов брюшной полости:

поперечноободочной кишки в 33%, сигмовидной – 40%, слепой – 53% всех случаев.

Несмотря на опубликованные данные Ф.Гленара и В.П. Образцова глубокая пальпация не сразу получила признание в практической медицине, а только благодаря пропаганде и обучению практических врачей техническим приемам последователями В.П Образцова и его учениками Ф.О. Гаусманом, Н.Д. Стражеско, М.М. Губергрицем и др. Дальнейшее развитие практической медицины убедительно доказало ценность глубокой,

методической, скользящей пальпации живота по В.П. Образцову.

Глубокая, методическая, скользящая пальпация позволяет составить представление о размерах, консистенции, поверхности, подвижности, болезненности и других свойствах органов брюшной полости. Глубокая пальпация основана на том, что пальцы пальпирующей руки погружают в брюшную полость с таким расчетом, который

24

бы позволил прижать исследуемый орган к задней брюшной стенке. Методичность глубокой пальпации живота предусматривает необходимость ощупывания органов брюшной полости в определенном порядке. Рекомендованная последовательность проведения глубокой пальпации в алгоритме действий может быть нарушена, причем чаще всего коррективы в него вносит поверхностная ориентировочная пальпация живота,

выявляющая участки с резкой болезненностью и мышечным напряжением. В таких случаях эти места оставляют на конец исследования, чтобы не вызвать рефлекторного повышения мышечного тонуса на других участках передней брюшной стенки и иметь возможность более детально всесторонне их изучить.

Глубокая пальпация живота должна быть скользящей. Скользящие движения пальцев выполняются перпендикулярно оси исследуемого органа, перекатываясь через который, кончики пальцев, обладающие наибольшей осязательной восприимчивостью,

легко ощущают рельефные изменения органа именно во время движения. Скользящие движения пальцев должны выполняться не по коже, а вместе с ней в направлении поперечном оси пальпируемого органа. Движение пальцев, осуществляемое только по коже, а не вместе с ней - наиболее частый источник безуспешности пальпации. Чем больше путь скольжения, тем успешнее результаты пальпаторного восприятия исследуемого органа. Увеличить экскурсию скользящего движения можно при помощи образования складки кожи в направлении противоположном скольжению.

В основе осязательной чувствительности кончиков пальцев можно выделить два момента восприятия: первый - статический - простое соприкосновение пальцев с поверхностью тела; второй - динамический - движение пальцев пальпирующей руки по отношению к поверхности тела больного. В первом случае воспринимается температура тела и частично особенности его поверхности, во втором–при скольжении можно определить степень плотности подлежащего органа и его рельеф.

Запомните! Для успешного проведения глубокой пальпации необходим ряд условий. Прощупать какой-либо орган брюшной полости можно только в том случае,

если он плотнее, чем покрывающая его передняя брюшная стенка, т.е. она должна быть мягче, чем пальпируемый орган. Поэтому необходимо максимально расслабить мышцы передней брюшной стенки. Это достигается удобным горизонтальным положением больного с вытянутыми руками вдоль туловища и низким изголовьем.

С целью предупреждения рефлекторного напряжения мышц передней брюшной стенки руки врача должны быть теплыми, при этом необходимо погружать пальцы пальпирующей руки в глубину брюшной полости постепенно, во время каждого выдоха не более 2-3 см. При умеренной плотности мышц живота возможно достижение

25

пальпирующей рукой задней брюшной стенки за 3-4 выдоха. Врач, исследующий больного, должен следить за дыханием больного и управлять им. Наиболее оптимальным для пальпаторного исследования является диафрагмальное дыхание, при котором во время выдоха мышцы максимально расслабляются, что способствует проникновению пальпирующей руки до задней брюшной стенки. Иногда у больного с большим животом,

глубокой брюшной полостью и плохой податливостью передней брюшной стенки, с

целью глубокого проникновения пальпирующей руки в брюшную полость, прибегают к пальпации двойной рукой по Ф.О.Гаусману. Для этого кончики пальцев левой руки накладывают на концевые фаланги правой, и пальпация осуществляется сразу двумя руками. Левая рука оказывая дополнительное давление на пальцы правой руки, которые осуществляют осязательную функцию,

способствует более глубокому проникновению их в брюшную полость.

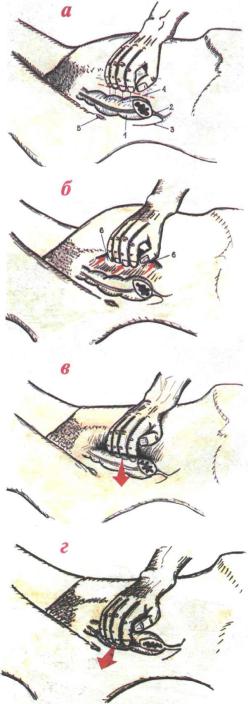

Обратите внимание! Согласно принципам Гленар-Образцова-Гаусмана-Стражеско выполнение глубокой, методической, скользящей пальпации складывается из 4 основных

|

|

|

технических приемов (рис. 47). |

||

|

|

|

Первый прием (а) - установка пальцев |

||

|

|

|

пальпирующей руки параллельно оси исследуемого |

||

|

|

|

органа, но перпендикулярно его поверхности. Для |

||

|

|

|

успешной |

пальпации |

необходимо сгибание |

|

|

|

концевых фаланг 2 - 5 пальцев правой руки. |

||

|

|

|

Степень сгибания зависит от расстояния между |

||

|

|

|

передней и задней брюшными стенками. При |

||

|

|

|

небольшой |

брюшной полости применяется кисть с |

|

|

|

|

согнутыми пальцами, при очень глубокой |

||

|

|

|

брюшной полости применяется отвесная кисть, |

||

|

|

|

сгибание осуществляется в лучезапястном суставе, |

||

|

|

|

при средней глубине брюшной полости |

||

|

|

|

применяется когтеобразная кисть. Ладонная |

||

|

|

|

поверхность руки при ощупывании должна лежать |

||

|

|

|

плашмя на передней брюшной стенке. |

||

|

Рис. 47 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

26 |

|

* Рис. 47 цитировано по авторам см. в приложении (стр.75). |

|||

Второй прием (б) - образование складки кожи. С этой целью поверхностным движением пальпирующей рукой врач сдвигает кожу кончиками пальцев в направлении противоположному скольжению до тех пор, пока ладонной поверхностью пальцев не образуется складка кожи. Это обеспечивает увеличение пространства для свободного скольжения пальцев по задней поверхности брюшной стенки вместе с кожей, что способствует повышению осязательной восприимчивости их.

Третий прием (в) - погружение пальцев пальпирующей руки в брюшную полость по возможности до задней ее стенки за несколько выдохов. Используя расслабление мышц брюшного пресса, плавно погружают пальцы в глубину живота за каждый выдох не более чем на 2-3 см, стараясь дойти до задней ее стенки. Не следует стремиться выполнить погружение за один выдох, т.к. чрезмерное погружение руки в брюшную полость, вызовет рефлекторное напряжение мышц и будет препятствовать ощупыванию органа.

Четвертый прием (г) - скольжение пальцев пальпирующей руки по задней стенке живота в направлении, перпендикулярном продольной оси пальпируемого органа, т. е. в

противоположном направлении собиранию кожной складки.

Запомните! При выполнении этого технического приема необходимо осуществлять скольжение до конца, насколько позволяет кожная складка. Скольжение необходимо осуществлять вместе с кожей до тех пор, пока смещение пальпируемого органа по задней стенке живота прекратится и кончики пальпирующих пальцев перекатятся через него. Именно в этот момент перекатывания (перемещения) пальцев через орган (например: желудок или кишка), производится оценка всех его свойств:

местоположение (локализация), подвижность, консистенция, характер поверхности

(гладкая или бугристая), поперечный размер (диаметр), наличие или отсутствие урчания, болезненность и т. д.

4. Алгоритм обучения технике пальпации желудка и кишечника

Пальпация живота является важным клиническим методом исследования органов брюшной полости. Данный метод исследования приобретает особую ценность в случаях,

когда применение других дополнительных (инструментальных) методов затруднено или невозможно. Поверхностная ориентировочная пальпация должна проводиться врачом во всех случаях; глубокая пальпация - если нет противопоказаний или причин, по которым проведение ее не возможно.

27

ЧТО ДЕЛАТЬ |

ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ |

ОЦЕНКА |

1. Проведение поверхностной, |

Определение болезненных |

При проведении пальпации |

ориентировочной пальпации. |

участков, выявление напряжения |

следить за выражением |

|

или резистентности, дефектов |

лица больного. Болевая |

|

мышц передней брюшной стенки, |

реакция в виде гримасы |

|

отечности передней брюшной |

наблюдается при пальпации |

|

стенки, грыжевых образований, |

участка передней брюшной |

|

состояния белой линии живота и |

стенки, расположенного |

|

пупочного кольца, подкожной |

над патологическим |

|

жировой клетчатки, поверхностно |

очагом. Чаще всего это |

|

лежащих опухолей, уплотнений |

бывает при аппендиците, |

|

передней брюшной стенки. |

обострении язвенной |

|

|

болезни, остром и |

|

|

хроническом гастрите, |

|

|

холецистите, желчной |

|

|

колике, энтероколите, |

|

|

почечнокаменной болезни, |

|

|

тромбозе мезентериальных |

|

|

сосудов. При напряжении |

|

|

брюшного пресса - |

|

|

ригидности мышц живота - |

|

|

пальпирующие пальцы |

|

|

воспринимают |

|

|

сопротивление передней |

|

|

брюшной стенки. |

|

|

Значительное напряжение |

|

|

мышц брюшного пресса |

|

|

напоминает по плотности |

|

|

деревянную доску, что |

|

|

наблюдается при |

|

|

перитоните. Ригидность |

|

|

мышц брюшного пресса и |

|

|

резистентность передней |

|

|

стенки живота являются |

|

|

результатом |

|

|

висцеромоторного |

|

|

рефлекса, однако, между |

|

|

ними имеется различие. |

|

|

Резистентность возникает в |

|

|

момент пальпации как |

|

|

реакция на болевой |

|

|

раздражитель, в то время |

|

|

как ригидность существует |

|

|

независимо от нее, т.е. |

|

|

постоянно. Для лучшего |

|

|

выявления грыжи, дефектов |

|

|

передней брюшной стенки |

|

|

больному предлагают |

|

|

напрячь живот во время |

|

|

пальпации. При этом все, |

|

|

что связано с передней |

|

|

брюшной стенкой, хорошо |

28

|

|

прощупывается, в то время |

|

|

как внутрибрюшные |

|

|

образования скрываются в |

|

|

глубине брюшной полости. |

|

|

Отечность кожных |

|

|

покровов передней |

|

|

брюшной стенки |

|

|

устанавливается по |

|

|

характерным вмятинам на |

|

|

коже на месте |

|

|

прикосновения пальцев. |

|

|

При увеличении подкожной |

|

|

жировой клетчатки никаких |

|

|

изменений не наблюдается. |

2. Порядок исследования. |

Пальпация должна проводиться в |

Больной лежит |

1. Уложить больного на |

покое при полном расслаблении |

горизонтально лицом |

кушетку, предложить ему |

мышц брюшного пресса. Удобное |

кверху, руки вытянуты |

расслабиться. Врач занимает |

горизонтальное положение |

вдоль туловища, изголовье |

положение, сидя справа от |

больного создает оптимальные |

низкое. При недостаточном |

больного на стуле, уровень |

условия для проведения пальпации |

расслаблении мышц |

которого соответствует высоте |

органов брюшной полости. |

выполнение пальпации |

постели больного. |

Пальпация должна проводиться по |

затруднительно или |

2. а) Установка пальцев |

определенным правилам, которые |

невозможно. При |

пальпирующей руки. Пальцы |

обеспечивают оптимальные |

неправильном положении |

правой пальпирующей руки |

условия, необходимые для |

больного выделяется |

находятся в слегка ¡согнутом |

обследования больного. Согнутыми |

рельеф мышц передней |

положении, ладонь полностью |

пальцами достигаются лучшие |

брюшной стенки. |

лежит на передней брюшной |

осязательные представления о |

Неправильное положение |

стенке. |

пальпируемых данных. При |

пальпирующей руки не |

б) Производить плавно нажим |

положении ладони полностью на |

обеспечивает получения |

кончиками пальцев на |

передней брюшной стенке меньше |

осязательных |

переднюю брюшную стенку, |

утомляется рука и достигается |

представлений о состоянии |

погружая их в брюшную |

более равномерное давление |

передней брюшной стенки. |

полость не более 2-3 см. |

пальцев на переднюю брюшную |

|

|

стенку обеспечивающих мягкое, |

|

|

плавное ощупывание брюшной |

|

|

стенки. |

|

3. Техника выполнения |

Эмпирически выработана наиболее |

|

пальпации 1 - й способ |

оптимальная методика проведения |

|

Выполнение пальпации |

поверхностной пальпации, |

|

проводить в определенном |

обеспечивающая получение |

|

порядке против хода часовой |

наиболее полной информации о |

|

стрелки. |

состоянии передней брюшной |

|

а) Начинать пальпацию с левой |

стенки. |

|

подвздошной области, |

|

|

перемещая постепенно на 4-5 |

|

|

см. пальпирующую руку вверх |

|

|

по левому фланку до реберной |

|

|

дуги, затем к мечевидному |

|

|

отростку и далее вдоль правого |

|

|

подреберья, затем по правому |

|

|

фланку вниз до правой |

|

|

29

подвздошной области. |

Схема выполнения поверхностной |

|

||

б) Переместить пальпирующую |

пальпации. (1 - й способ) |

|

||

руку в эпигастральную (под |

|

|

|

|

мечевидный отросток) область и |

|

|

|

|

провести пальпацию срединной |

|

|

|

|

зоны сверху вниз до |

|

|

|

|

надлобковой области. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Условные обозначения; |

|

|

|

|

1. Перемещение пальпирующей |

|

|

|

|

руки против часовой стрелки. |

|

|

|

|

2. Перемещение пальпирующей |

|

|

|

|

руки от мечевидного отростка вниз. |

|

|

|

|

3. Верхняя левая подаздошная ость. |

|

|

|

|

4. Левая реберная дуга. |

|

|

|

|

5. Мечевидный отросток. |

|

|

|

|

|

|

|

2-й способ. (Рис. 48) |

|

Схема 2 способа пальпации |

|

|

а) Осуществлять пальпацию |

|

|

|

|

симметричных участков живота |

|

|

|

|

начиная с ощупывания правой, а |

|

|

|

|

затем левой подвздошной |

|

|

|

|

областей, перемещая пальцы |

|

|

|

|

пальпирующей руки постепенно |

|

|

|

|

на 4-5 см по боковым |

|

|

|

|

поверхностям живота снизу |

|

|

|

|

вверх до реберных дуг. |

|

|

|

|

б) Переместить пальпирующую |

|

|

|

|

руку в эпигастральную область |

|

|

|

|

и провести пальпацию |

|

|

|

|

срединной зоны сверху от |

|

|

|

|

мечевидного отростка вниз до |

|

|

|

|

надлобковой области. |

|

Условные обозначения: |

|

|

|

|

|

||

|

|

Стрелкой 1-2-3-4 |

|

|

|

|

показано направление перемещения |

|

|

|

|

пальпирующей руки |

|

|

Рис.48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

* Рис. 48 цитировано по авторам см. в приложении (стр.75). |