2 Исследование сосудов

Врачи древности уделяли большое внимание исследованию пульса, придавая ему большое диагностическое значение, в Китае это наука, обучение которой занимает десятилетие, и диагноз ставиться исключительно основываясь на исследовании пульса. Авиценна в «Каноне врачебной науки» также отмечал на различные изменения свойств пульса, в частности: «На всякого вида перебои указывает неровный пульс, переходящий пределы неравномерности в отношении большой и малой величины, быстроты, медленности».

Научную основу учение о пульсе получило после открытия Гарвеем кровообращения. В настоящее время исследование пульса не утратило своего диагностического значения, это то, чем практикующий врач занимается ежедневно. По сути, это исследование проводится каждому пациенту.

Пульс – это периодические колебания объема сосудов, связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них в течение одного сердечного цикла.

Иначе, это периодическое, соответствующее систоле сердца расширение, а затем некоторое спадение сосудов.

Различают:

Артериальный пульс

Венный пульс

Капиллярный пульс

Происхождение пульса связано с циклической деятельностью сердца. Систолический объем крови, попадая в аорту из левого желудочка, приводит к растяжению ее начальной части, повышению в ней давления, которое снижается в диастолу. Колебания давления распространяются по аорте и ее ветвям в виде волн, растягивающим ее стенки. Распространение пульсовой волны связано со способностью стенок артерий к эластическому растяжению и спадению. Скорость распространения пульсовой волны колеблется от 4 до 13 м/с. Во время систолы ток крови ускоряется, в диастолу замедляется. Амплитуда колебаний и форма пульсовой волны изменяются по мере ее продвижения от центра к периферии. Пульсирующий характер кровотока имеет значение в регуляции кровообращения в целом. Частота и амплитуда пульсации влияют на тонус сосудов как путем прямого механического воздействия на гладкую мускулатуру сосудистой стенки, так и путем афферентной импульсации с барорецепторных зон.

Методы исследования пульса:

Осмотр

Пальпация

Сфигмография

У здоровых людей в спокойном состоянии осмотр не дает существенной информации о характере пульса. У лиц астенического телосложения может быть заметна пульсация сонных артерий и передаточная пульсация в яремной ямке. Пульс сонных и периферических артерий часто становится видимым:

В норме:

При физической или эмоциональной нагрузке

При патологии:

При недостаточности аортального клапана (пульсация сонных артерии «пляска каротид»);

При лихорадке;

При анемиях;

При тиреотоксикозе.

Пальпация - основной метод исследования артериального пульса.

Места определения пульса:

Височная артерия

Сонная артерия

Плечевая артерия

Подмышечная артерия

Лучевая артерия

Подключичная артерия

Артерия тыла стопы

Бедренная артерия

Подколенная артерия

Задняя большеберцовая артерия

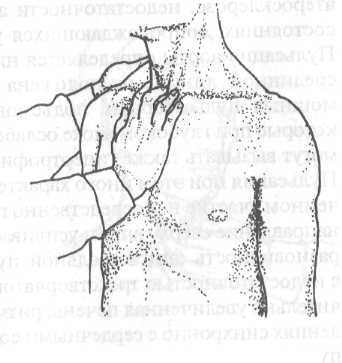

Для пальпаторного определения загрудинной (ретростернальной) пульсации (рис.7) ладонь правой руки кладут продольно на грудину, заводят концевую фалангу среднего пальца в яремную ямку и ощупывают ее. Больной должен при этом опустить голову и поднять плечи. При наличии загрудинной пульсации аорты в яремной ямке пальпируются синхронные с пульсом ритмичные толчки в направлении снизу вверх. Загрудинная пульсация наиболее выражена при аневризме дуги аорты или ее атеросклеротическом поражении, а также при артериальной гипертензии и недостаточности аортального клапана. Кроме того, загрудинная пульсация, вызванная усиленным сердечным выбросом, нередка при тиреотоксикозе и нейроциркуляторной дистонии.

Пальпация периферических артерий:

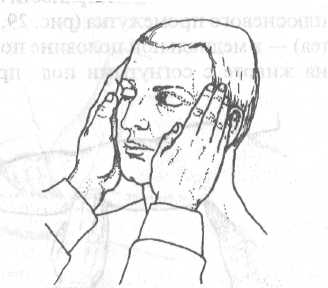

Пальпация периферических артерий позволяет выявить в первую очередь, нарушение их проходимости. Одновременно пальпируют обе одноименные артерии. Для этого кончики указательного, среднего и безымянного пальцев располагают параллельно ходу артерии в месте ее типичной локализации. Прежде всего сравнивают наполнение пульса с обеих сторон, затем определяют состояние сосудистой стенки, наличие болезненности и воспалительных изменений кожи над сосудом. Вначале ощупывают височные артерии (рис.8 а). Извитость пульсирующей височной артерии, уплотнение ее стенки (симптом «червячка») характерна для атеросклероза.

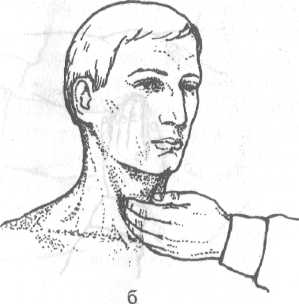

Сонная артерия (хорошо пальпируется по внутреннему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего щитовидного хряща) (рис.8б). Исследование пульса сонных артерий следует проводить осторожно, поочередно, начиная с незначительного надавливания на артериальную стенку, из-за опасности возникновения каротидного рефлекса, вследствие которого может развиться острое замедление сердечной деятельности вплоть до ее остановки и значительное снижение артериального давления. Клинически это проявляется головокружением, обмороком, судорогами (синдром каротидного синуса).

Плечевую артерию пальпируют в медиальной борозде двуглавой мышцы плеча непосредственно над локтевой ямкой при выпрямленной руке (рис.9 а).

Подмышечная артерия пальпируется в подмышечной ямке на головке плечевой кости при отведенной до горизонтального уровня руке (рис.9 б).

Подключичная артерия определяется непосредственно над ключицей у наружного края кивательной мышцы либо в латеральном отделе подключичной ямки.

Имеет значение и исследование пульса на артерии тыла стопы Исчезновение в этой артерии ощущения ее пульсации является одним из важных признаков облитерирующего эндартериита, в дальнейшем могущего привести к гангрене нижней конечности. Пальпируется она на тыльной поверхности стопы в проксимальной части I межплюсневого промежутка.

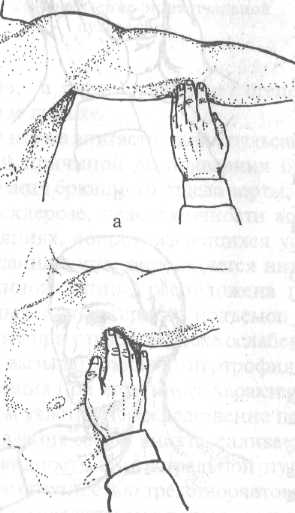

Бедренная артерия (рис. 10 б) хорошо прощупывается в паховой области, легче при выпрямленном бедре с небольшим его поворотом кнаружи.

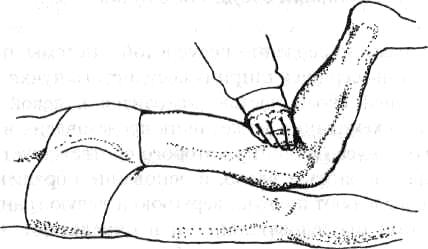

Пульс подколенной артерии (рис. 10 а) прощупывается в подколенной ямке в положении больного лежа на животе с согнутыми под прямым углом в коленных суставах ногами.

Задняя большеберцовая артерия пальпируется вдоль заднего края медиальной лодыжки.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

а б

Р исунок

9.

исунок

9.

Рисунок 10.

Рисунок

10.

а б

Пальпация артерий позволяет определить следующие свойства пульса:

Одинаковость (равномерность)

Ритмичность

Частоту

Состояние эластичности сосудистой стенки

Напряжение пульса

Наполнение пульса

Дефицит пульса

Величину пульса

Исследование пульса на лучевой артерии:

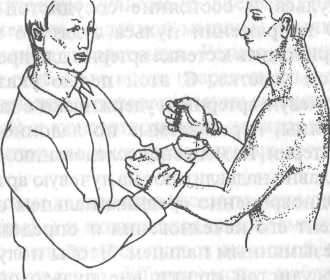

Методика исследования: Обычно определение пульса ведется ощупыванием лучевой артерии в нижнем отделе радиальной кости между ее шиловидным отростком и сухожилием внутренней лучевой мышцы. Это проводится кончиками 2,3,4 пальцев руки исследователя. Пульс на правой руке пациента определяют левой рукой, на левой руке – правой. Кисти больного при исследовании пульса должны быть расслаблены и находиться на уровне сердца. После обнаружения лучевой артерии ее слегка прижимают к кости и тогда отчетливо ощущается биение пульса (рисунок 11).

Рисунок 11.

Одинаковость (равномерность) пульса:

Пальпацию пульса начинают с определения одинаковости пульса на обеих руках. В норме пульс одинаков (p. aequalis). Если это так, дальнейшее исследование проводят на одной руке. При определенных условиях пульс становится различным (p. differens). Различные патологические процессы могут деформировать артериальный сосуд на пути распространения пульсовой волны, вызвав одностороннее уменьшение силы удара при одновременном его запаздывании или без него.

Причины появления различного пульса:

Односторонние аномалии строения и расположения сосудов на периферии

Сдавление артерий опухолями, рубцами, увеличенными лимфатическими узлами

Аневризма аорты

Опухоли средостения

Загрудинный зоб;

Митральный стеноз (при нарушении тока крови через суженное левое атриовентрикулярное отверстие , происходит гипертрофия , а затем и дилятация левого предсердия. Увеличенное левое предсердие сдавливает левую подключичную артерию , при этом на левой руке имеется гораздо меньшее наполнение пульса (симптом Попова)).

Запомните! При наличии различного пульса дальнейшее исследование его характеристик проводят с той стороны, где пульс определяется четче.

Ритмичность пульса:

Методика определения: Для установления ритмичности пульса 2, 3, 4 пальцы пальпирующей руки устанавливают на лучевую артерию, а большой палец на переднюю поверхность предплечья с тыльной стороны. Правильный ритм пульса определяется чередованием пульсовых ударов, следующих друг за другом через одинаковые интервалы времени (p. regularis) и с одинаковыми амплитудами – равномерный (eurhythmia) пульс. Различного рода отклонения от этого носят название аритмий, а пульс – название аритмичного (p. irregularis), пульсовые волны становятся различными по величине – неравномерный (p. inaequalis) пульс. К этой особенности пульса , в частности , относится наблюдаемый при значительном истощении сократительной функции миокарда альтернирующий пульс – p. alternans , заключающийся в чередовании сравнительно больших пульсовых ударов со слабо ощутимыми и считающийся прогностически неблагоприятным симптомом.

Некоторые виды аритмий довольно легко улавливаются при пальпации:

Дыхательная аритмия, при которой пульс учащается при вдохе и замедляется на выдохе. При задержке дыхания пульс становится ритмичным.

Желудочковая экстрасистолия, при которой ощущаются внеочередные пульсовые волны, меньшие по наполнению, после которых возможно запаздывание последующей пульсовой волны на достаточно длительный промежуток времени (компенсаторная пауза).

Предсердная экстрасистолия, при которой возникают внеочередные (дополнительные) пульсовые удары, заменяющие компенсаторную паузу.

Пароксизмальная тахикардия, которая всегда внезапно начинается в виде приступа и также внезапно заканчивается. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. При этом пульс достигает частоты до 200 и более ударов в минуту.

Атриовентрикулярная блокада сердца обычно характеризуется тем, что число ударов в минуту уменьшено. От синусовой брадикардии пульс при блокаде сердца отличается тем, что нередко бывает менее 40 в 1 минуту, чего синусовые нарушения ритма практически никогда не дают. При неполной атриовентрикулярной блокаде характерно периодическое выпадение пульсовых ударов, причем это может следовать с определенной закономерностью и связано с существованием т.н. периодов Венкебаха-Самойлова. Однако все вышеописанные нарушения ритма пульса могут получить правильную трактовку только после электрокардиографического исследования, которое помогает точно установить характер нарушения ритма.

Частота пульса:

Ведут подсчет пульса на лучевой артерии за 15 или 30 секунд если пульс ритмичен и в течение 1 минуты, если он аритмичен. В норме частота пульса 60-80 в 1 минуту. Но во многом этот критерий зависит от возраста, пола, роста. У новорожденных частота пульса достигает 140 ударов в 1 минуту. Частота пульса тем больше, чем выше пациент. У одного и того же пациента в зависимости от времени принятия пищи, движений, глубины дыхательных движений, эмоционального состояния, положения тела частота пульса постоянно изменяется.

Пульс с частотой более 80 в 1 минуту (тахисфигмия) называется частым (p. frequens) . При уменьшении пульса менее 60 в 1 минуту (брадисфигмия) пульс называют редким (p. rarus).

Частый пульс встречается:

В норме:

- При физических и эмоциональных нагрузках;

При патологии:

при синусовой тахикардии;

при сердечной недостаточности;

при падении АД;

при анемии;

при тиреотоксикозе;

при пароксизмальной тахикардии;

при интоксикации;

при болевых ощущениях;

при лихорадке (повышение температуры на 1 градус дает учащение

пульса на 8-10 ударов в 1 минуту).

При брюшном тифе, туберкулезном менингите пульс при значительно повышенной температуре мало ускоряется, происходит отставание частоты пульса от температуры, характерное для этих заболеваний. Напротив, при перитоните, дифтерии, миллиарном туберкулезе, эндомиокардитах пульс по частоте значительно опережает нередко умеренную лихорадку.

Редкий пульс (p. rarus) встречается:

В норме:

во время сна;

у спортсменов;

при отрицательных эмоциях

При патологии:

при блокаде проводящей системы сердца;

при понижении функции щитовидной железы;

при повышенном внутричерепном давлении;

при гипербилирубинемии (механической ипаренхиматозной желтухе).

Иногда брадикардия встречается в начале острого менингита , при болевых ощущениях, шоке, при быстром повышении артериального давления во время острого нефрита, после быстрого удаления большого количества жидкости из плевральной или брюшной полостей, при обмороке, при повышенном внутричерепном давлении.

Дефицит пульса:

Дефицит пульса (p. dtficiens) - это несоответствие между числом сердечных сокращений и числом пульсовых волн на периферии. Он определяется пальпаторно-аускультативным методом.

Существуют 2 методики его определения:

1-й способ: если исследование проводит 1 человек: раструб фонендоскопа устанавливается на область верхушки сердца для подсчета числа систолических ударов сердца, а другой рукой определяют пульс на лучевой артерии. В течение 1 минуты подсчитываются те удары сердца, которые не реализовались в пульсовую волну на лучевой артерии.

2-й способ: Исследование проводят два человека: в этом случае один подсчитывает число сердечных сокращений за 1 минуту, другой - пульс в это же время. Затем подсчитывают разницу между ними.

За дефицит пульса принимают количество сердечных сокращений, которые не реализовались пульсом на лучевой артерии.

Дефицит пульса (ДП) характерен для мерцательной аритмии, тахисистолической ее формы. Он связан с малым сердечным выбросом, когда интервал между сокращениями сердца настолько мал, что в диастолу объем крови, поступающий в левый желудочек недостаточен для обеспечения адекватного тока крови в систолу по артериям.

Следует иметь в виду, что ДП дает возможность дифференцировать мерцательную аритмию от экстрасистолической аритмии, при которой он относительно редко встречается; отсутствует дефицит пульса и при блокаде сердца, и при синусовых аритмиях. Дефицит пульса в неясных случаях лучше всего устанавливать после физической нагрузки: просят больного 5-10 раз присесть. После чего ДП при мерцательной аритмии обычно увеличивается, при экстрасистолии он, как правило, уменьшается или вовсе исчезает. Физическая нагрузка может выявить ДП при мерцательной аритмии в тех случаях, в которых он раньше не устанавливался.

Эластичность сосудистой стенки:

В норме сосудистая стенка мягкая, эластичная, гладкая, плоская.

Методика определения: 4-м и 2-м пальцами пальпирующей руки по току крови последовательно сдавливают лучевую артерию, опустошая ее, до полного прекращения пульсации под пальцами. Затем 3-м пальцем пальпируют опустошенную артерию в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Если артерия эластична, стенки ее спадаются, и артерия практически не пальпируется. Если под 3-м пальцем пальпируется уплотненная, иногда извитая трубка, значит, имеется ее склеротическое изменение. В случае выраженного кальциноза артерию полностью пережать до исчезновения пульса не удается. (проволочный пульс).

Наполнение пульса:

Наполнение пульса отражает наполнение исследуемой артерии кровью, обусловленное в свою очередь количеством крови, которое выбрасывается в систолу в артериальную систему и вызывает пульсовую волну. Оно зависит от величины ударного объема, от объема циркулирующей крови в организме и ее распределения.

Методика определения: на a. radialis устанавливают 3 пальца пальпирующей руки (2,3.4). Последовательно сдавливают артерию сначала 4, затем 2 пальцем, по току крови. Опустошают артерию, как и в случае определения эластичности сосудистой стенки до прекращения пульсации. Третий палец располагают на коже между 4 и 2-м пальцами в качестве арбитра. Приподнимают 4 палец, не отпуская 2-й. Пульсовая волна, ударяя во 2-й палец, приподнимает 3-й палец. По степени колебания 3-го пальца определяют степень наполнения пульса.

Различают пульс хорошего наполнения – полный пульс (p. plenus), соответствующий норме, и пульс плохого наполнения – пустой пульс (p. inanis). Наполнение пульса снижается, если сердце выбрасывает в аорту меньшее количество крови или если она скапливается в органах брюшной полости, в венах большого круга кровообращения, когда уменьшается объем циркулирующей крови.

Пустой пульс встречается при:

гипотонии;

остром кровотечении (желудочном, легочном, маточном);

острой сердечно-сосудистой недостаточности (коллапсе, кардиогенном шоке);

нарушении кровообращения по правожелудочковому типу;

при стенозе устья аорты.

Напряжение пульса:

Напряжение пульса зависит от величины систолического артериального давления и от тонуса сосудистой стенки.

Методика определения: для определения напряжения 2,3,4 пальцами пальпирующей руки исследователь последовательно сдавливает артерию до прекращения в ней пульсации. О степени напряжения пульса судят по той силе, которую необходимо приложить для подавления пульсации.

В норме пульс удовлетворительного напряжения.

При патологии различают:

Твердый пульс (p. durus), обусловлен повышением АД.

Мягкий пульс (p. mollis) обнаруживается при падении АД.

Твердый пульс наблюдается при гипертонической болезни, атеросклерозе.

Мягкий пульс выявляется при гипотонии, остром кровотечении, митральном стенозе, недостаточности митрального клапана, стенозе устья аорты.

Величина пульса:

Величина пульса, т.е. величина пульсового толчка – понятие, объединяющее такие его свойства, как наполнение и напряжение.

При увеличении ударного объема крови, большом колебании давления в артерии, величина пульсовых волн возрастает. Такой пульс называют большим (p. magnus). Он твердый и полный. На сфигмограмме большой пульс характеризуется высокой амплитудой пульсовых колебаний, поэтому его еще называют высоким пульсом (p. altus). Большой или высокий пульс наблюдается при недостаточности аортального клапана, при тиреотоксикозе, когда величина пульсовых волн возрастает за счет большой разницы между систолическим и диастолическим артериальным давлением; он может проявляться при лихорадке в связи со снижением тонуса артериальной стенки.

Уменьшение ударного объема, малая амплитуда колебания давления в систолу и в диастолу приводят к уменьшению величины пульсовых волн – пульс становится малым (p. parvus). Он мягкий и пустой.

Малый пульс наблюдается при малом или медленном поступлении крови в артериальную систему: при сужении устья аорты, тахикардии, митральном стенозе.

Иногда при шоке, острой сердечной недостаточности, массивной кровопотере величина пульсовых волн может быть настолько незначительной, что они едва определяются, такой пульс получил название нитевидного (p. filiformis).

Выделяют еще парадоксальный пульс (p. paradocsus). Особенности его заключаются в уменьшении пульсовых волн во время вдоха. Он появляется при сращении листков перикарда за счет сдавления крупных вен и уменьшения кровенаполнения сердца на вдохе.

Помимо перечисленных свойств артериального пульса, наблюдаются и другие его изменения. Иногда в период снижения пульсовой волны определяется как бы вторая дополнительная волна – расщепленный пульс. Воспринимается как сдвоенный удар ввиду наличия дополнительного пульсового толчка в период снижения основной пульсовой волны. Это связано с увеличением дикротической волны, которая в норме не прощупывается и лишь определяется на сфигмограмме. При понижении тонуса периферических артерий (лихорадка, инфекционные заболевания) дикротическая волна возрастает и улавливается при пальпации. Такой пульс называется дикротическим (p. dicroticus).Т.о. дикротический пульс свидетельствует о падении тонуса периферических артерий при сохраненной сократительной функции миокарда.

Форма пульса:

Форму пульса определяют по сфигмограмме. Она зависит от скорости и ритма нарастания пульсовой волны.

По форме различают:

скорый пульс (p. celer);

медленный пульс (p. tardus);

дикротический пульс (p. dicrotius); (о нем было изложено выше).

Скорым называют пульс, при котором как высокий подъем АД, так и его резкое падение происходит в укороченные сроки. Благодаря этому он воспринимается как удар или скачок и встречается при:

тиреотоксикозе;

анемии;

лихорадке;

артериовенозных аневризмах.

Медленным называют пульс с замедленным подъемом и спадением пульсовой волны и встречается он при медленном наполнении артерий:

стеноз устья аорты;

недостаточность митрального клапана;

митральный стеноз.

Венный пульс:

Венный пульс отражает колебания объема вен в результате систолы и диастолы правого предсердия и желудочка, которые вызывают то замедление то ускорение оттока крови из вен в правое предсердие (соответственно то набухание то спадение вен). Исследование венного пульса проводят на венах шеи, одновременно пальпируя пульс на сонной артерии.

В норме наблюдается малозаметная и почти не ощутимая пальцами пульсация. Когда выбухание яремной вены предшествует пульсовой волне на сонной артерии – говорят о правопредсердном или отрицательном венном пульсе. При недостаточности трехстворчатого клапана венный пульс становится правожелудочковым, положительным, т.к. вследствие дефекта трехстворчатого клапана имеется обратный ток крови из правого желудочка в правое предсердие и вены. Такой венный пульс характеризуется выраженным набуханием яремных вен одновременно с подъемом пульсовой волны на сонной артерии. Более точные представления о венном пульсе можно получить на флебограмме. Флебография - это запись колебаний стенки венозного сосуда, обычно яремной вены. Флебография дополняет осмотр и пальпацию венного пульса. Обращается внимание на величину, форму и ширину волн. В основном флебограмма отражает состояние гемодинамики в правых отделах сердца.

Капиллярный пульс:

Под капиллярным пульсом (КП) понимают периодическое покраснение (в систолу) и побледнение (в диастолу) ногтевого ложа при легком надавливании на ногтевую фалангу. Выявляется при осмотре. КП аналогично проявляется на лбу сменой окраски, если потереть его рукой, на мочке уха, если растереть ее пальцами. В зависимости от происхождения различают истинный и прекапиллярный пульс.

Причиной истинного КП является различная степень наполнения вен в систолу и в диастолу сердца, в связи с чем, артериальное колено капилляров ритмично пульсирует. Истинный КП появляется у лиц молодого возраста при тиреотоксикозе, фебрильной лихорадке, после тепловых процедур.

Прекапиллярный пульс (пульс Квинке) возникает только у больных, страдающих недостаточностью аортального клапана, и обусловлен выбросом в фазу систолы большого количества крови в аорту и передачей пульсовых колебаний артериолам.

Аускультация сосудов.

Аускультация артерий.

Позволяет выявить проведение по артериям шумов, нарушение проходимости магистральных сосудов. Артерии выслушивают в местах их пальпации. Артерии нижних конечностей исследуют в положении лежа, остальные – стоя. Перед аускультацией пальпаторно определяют локализацию артерии, затем устанавливают стетоскоп на эту область, однако, без существенного надавливания. В норме шумы над артериями не определяются, а тоны выслушиваются только над сонной и подключичными артериями.

Систолический тон на артериях среднего калибра может появляться при высокой лихорадке, тиреотоксикозе, атеросклерозе аорты или стенозе ее устья. У больных с недостаточностью аортального клапана на бедренных и плечевых артериях выслушивается два тона – систолический и диастолический (двойной тон Траубе). Появление шумов над артериями может быть вызвано несколькими причинами: это могут быть проводные шумы. Например, проводной систолический шум над всеми выслушиваемыми артериями при стенозе устья аорты, аневризме ее дуги, при дефекте межжелудочковой перегородки.

При коарктации аорты грубый систолический шум имеет эпицентр в межлопаточном пространстве слева от II-V грудных позвонков, распространяется вниз по ходу аорты, хорошо выслушивается в межреберьях по парастернальным линиям.

У больных с недостаточностью аортального клапана на бедренной артерии выслушивается систоло-диастолический шум (двойной шум Виноградова-Дюрозье), если предварительно сдавить ее до определенной степени пальцем проксимальнее точки аускультации.

Причиной появления систолического шума на отдельных периферических артериях могут быть их облитерирующие заболеваниях (эндартериит, атеросклероз), сдавление их опухолью, рубцом извне.

Выслушивание брюшного отдела аорты по средней линии живота от мечевидного отростка грудины до пупка может выявлять систолические или систоло-диастолические шумы, обусловленные стенозом или аневризматическим расширением этого отдела.

Аускультация вен.

Может быть использована как один из дополнительных диагностики анемии. В этих случаях над яремными венами выслушивается «шум волчка», непрерывный, приглушенный, низкий, дующий или жужжащий, то усиливающийся, то ослабевающий.

Аускультацию проводят у наружных краев кивательных мышц непосредственно над ключицами, не надавливая стетоскопом, в вертикальном положении больного. Появление этого шума объясняется изменениями реологических свойств крови и ускорением кровотока у больных анемией.

Исследование свойств пульса не утратило своего диагностического значения. Оно дает представление о состоянии общей гемодинамики и систем, ответственных за регуляцию работы сердца и тонуса сосудов.