- •Развитие хирургии до хiх века.

- •Развитие хирургии в хiх-хх веках. Открытия хирургического обезболивания, антисептики и асептики. Становление научной хирургии на основе фундаментальных открытий естественных наук.

- •Развитие хирургии в России. Основные отечественные хирургические школы.

- •Современное состояние хирургии. Роль и место хирургии в современной медицине.

- •Понятие о деонтологии. Моральный облик и общая культура врача.

- •Врачебная этика, врачебное мышление и новые медицинские технологии

- •Юридические основы хирургической деятельности. Врачебные ошибки в хирургии. Ятрогенная патология в хирургии.

- •Асептика (определение). Источники и пути распространения хирургической инфекции.

- •Внутри больничная (госпитальная) инфекция в хирургическом стационаре. Проблема вич инфицирования в хирургии.

- •Борьба с микрофлорой на путях, воздушного инфицирования.

- •Борьба с микрофлорой на этапах контактного инфицирования раны. Стерилизация и дезинфекция.

- •Стерилизация операционной одежды, белья, хирургических перчаток, перевязочного материала, хирургического инструментария, дренажей.

- •Виды стерилизации. Контроль стерильности.

- •Общие правила, техника и современные способы обработки рук перед операцией.

- •Подготовка и обработка операционного поля.

- •Профилактика имплантационного инфицирования ран. Стерилизация шовного материала, протезов, конструкций.

- •17. Правила работы в условиях строгой асептики.

- •Виды уборки операционной

- •Разделение потоков больных

- •Методы борьбы с инфекцией в воздухе

- •18. Антисептика (определение). Методы и виды антисептики.

- •19. Механическая антисептика. Понятие о первичной и вторичной хирургической обработке ран, принципы и этапы выполнения.

- •1)Туалет раны

- •20. Физическая антисептика.

- •21. Химическая антисептика. Основные группы антисептических средств.

- •22. Биологическая антисептика. Средства биологической антисептики.

- •23. Показания и противопоказания к антибактериальной терапии.

- •24. Рациональная антибактериальная терапия.

- •25. Пассивная и активная иммунизация в хирургии. Иммунокоррекция и иммуностимуляция.

- •26. Трансфузиология (определение). Источники крови.

- •27. Механизм действия перелитой крови.

- •28. Основные гемотрансфузионные среды. Компоненты и препараты крови.

- •29. Антигенные системы крови, и их роль в трансфузиологии. Групповая система ав0 и групповая система резус.

- •30. Основные действия врача и последовательность их выполнения при переливании крови.

- •31. Организация службы крови и донорства в России.

- •32. Современные методы заготовки, консервирования и хранения крови и ее компонентов.

- •33. Принципы современной компонентной терапии.

- •34. Аутогемотрансфузия. Реинфузия крови.

- •35. Кровезаменители (определение).Классификация кровезаменителей по механизму действия.

- •36. Кровезаменители гемодинамического (противошокового) действия.

- •37. Кровезаменители дезинтоксикационного действия.

- •38. Причины водно-электролитных и кислотно-основных нарушений у хирургических больных. Кровезаменители для регуляции водно-солевого и кислотно-основного состояния.

- •39. Кровезаменители для парентерального питания. Основные принципы парентерального питания.

- •40. Показания, противопоказания и методы инфузионной терапии. Принципы инфузионной терапии, контроль за ее проведением.

- •41. Основные этапы и последовательность действия врача при трансфузии кровезамещающих жидкостей.

- •42. Гемотрансфузионные реакции.

- •43. Гемотрансфузионные осложнения, их профилактика, диагностика, принципы лечения.

- •44. Массивные трансфузии, понятие об индивидуальном подборе крови.

- •45. Кровотечение (определение). Классификация кровотечений.

- •46. Патогенез острой кровопотери. Факторы, определяющие объем кровопотери и исход кровотечения.

- •47. Общие клинические и лабораторные проявления острой кровопотери.

- •48. Клинические проявления и диагностика кровотечения в плевральную полость

- •49. Клинические проявления и диагностика кровотечения в брюшинную полость.

- •50. Клинические проявления и диагностика кровотечения в просвет желудочно-кишечного тракта.

- •51. Оценка тяжести кровопотери и определение ее величины.

- •52. Гемостаз (определение). Механизм гемостаза. Методы временной остановки кровотечения.

- •53. Методы окончательной остановки кровотечения.

- •1) Механические (самые надежные)

- •2) Физические (термические)

- •3) Химические

- •4) Биологические.

- •54. Современные принципы лечения острой кровопотери.

- •55. Нарушения свертывания крови у хирургических больных и методы их коррекции.

- •56. Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений.

- •57. Профилактика и лечение двс-синдром.

- •58. Понятие о первой помощи. Основные принципы организации, доврачебной и первой врачебной помощи на догоспитальном этапе. Задачи первой медицинской помощи.

- •59. Десмургия. Лечебное значение повязок. Основные современные перевязочные материалы.

- •60. Виды повязок: по назначению, по способам фиксации перевязочного материала, по локализации.

- •61. Мягкие повязки, общие правила наложения повязок.

- •62. Организация хирургической помощи. Структура хирургической службы поликлиники, травматологического пункта. Виды амбулаторных оперативных вмешательств, их объем, методика анестезии.

- •63. Понятие о хирургической операции. Виды хирургических операций.

- •64. Основные этапы хирургического вмешательства.

- •66. Предоперационный период. Основные задачи предоперационного периода. Абсолютные, относительные показания к операции в плановой и экстренной хирургии. Оценка операционно-анестезиологического риска.

- •67. Послеоперационный период. Фазы послеоперационного периода. Основные задачи послеоперационного периода.

- •68. Послеоперационные осложнения (местные и системные): причины, профилактика, диагностика и лечение.

- •69. Раны (определение). Классификация ран. Осложнения ран.

- •2. По характеру повреждения тканей в зависимости от вида травмирующего агента:

- •5. В зависимости от наличия в ране микробной флоры:

- •7. По числу ранений у одного пострадавшего:

- •70. Патогенез и фазы раневого процесса.

- •71. Клинические особенности различных видов ран.

- •72. Виды заживления ран.

- •73. Первичная хирургическая обработка ран, ее виды. Вторичная хирургическая обработка. Закрытие раны. Виды швов.

- •74. Лечение гнойной раны в зависимости от фазы течения раневого процесса. Современные принципы хирургического лечения гнойных ран.

- •75.Гнойная хирургическая инфекция (определение). Классификация. Этиология. Факторы, определяющие развитие, течение и исход гнойной инфекции.

- •76. Патогенез и реакция организма на развитие гнойной инфекции.

- •77. Клинические проявления и диагностика гнойно-воспалительных заболеваний.

- •78.Современные принципы лечения гнойно-воспалительных заболеваний.

- •79. Фурункул и фурункулез. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •80. Карбункул. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •81. Гидраденит. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •82 .Рожа. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •83. Эризепелоид. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •84. Абсцесс. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •85. Флегмона. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •86. Особенности анатомического строения кисти. Флегмоны кисти. Классификация, особенности течения, диагностики и лечения.

- •87. Панариций. Классификация, виды панариция. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •88. Гнойные тендовагиниты. Клиника, особенности течения, диагностика и лечение.

- •89. Гнойно-воспалительные заболевания лимфатических узлов, лимфатических и кровеносных сосудов. Этиология и патогенез. Клинические проявления , диагностика и лечение.

- •90. Абсцессы и флегмоны шеи. Классификация, этиология и патогенез, клинические проявления, диагностика и лечение.

- •I. Надподъязычная часть шеи (дно полости рта)

- •II. Подподьязычная часть шеи

- •92. Гнойный паранефрит. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •93. Острый парапроктит. Формы парапроктита. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •94. Острый гнойный мастит. Классификация. Этиология и патогенез. Клинические проявления, диагностика и лечение.

- •95. Гнойный паротит. Предрасполагающие факторы, клинические признаки, методы профилактики, диагностики и лечения.

- •96. Перитонит (определение). Классификация.

- •97. Перитонит. Этиология и патогенез.

- •98. Перитонит. Фазы клинического течения. Симптоматология и диагностика.

- •99. Перитонит. Принципы лечения.

- •100. Острый гнойный плеврит и эмпиема плевры. Классификация.

- •101. Острый гнойный плеврит и эмпиема плевры. Этиология и патогенез.

- •102. Острый гнойный плеврит и эмпиема плевры. Симптоматология и диагностика. Принципы лечения.

- •103. Хроническая эмпиема плевры. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика и лечение.

- •104. Гнойный перикардит. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика и лечение.

- •105. Остеомиелит. Классификация. Этиология и патогенез.

- •106. Клиническая картина и диагностика острого гематогенного остеомиелита.

- •107. Лечение острого гематогенного остеомиелита.

- •108. Хронический гематогенный остеомиелит. Фазы клинического течения, диагностика и лечение.

- •109. Первично-хронические (атипичные) формы остеомиелита. Особенности клинического течения. Диагностика и лечение.

- •110. Гнойный артрит. Причины, клиническая картина, диагностика, принципы лечения.

- •111. Посттравматический остеомиелит. Причины. Особенности клинического течения. Диагностика и лечение.

- •112. Сепсис. Классификация. Этиология и патогенез.

- •113. Клинические проявления и диагностика сепсиса.

- •114. Принципы комплексного лечения сепсиса

- •115. Неклостридиальная анаэробная инфекция. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика и лечение.

- •- Первичная хирургическая обработка раны должна выполняться как можно раньше;

- •Предупреждение и лечение шока, анемии;

- •118. Ожоги. Классификация. Определение площади и глубины ожогов.

- •119. Прогноз течения ожога. Прогнозирование тяжести ожога.

- •120. Первая помощь при ожогах.

- •Охлаждение льдом применять нельзя, так как это может осложнить ожоговую травму.

- •121. Ожоговая болезнь. Определение. Фазы течения ожоговой болезни.

- •Ожоговый шок

- •Септикотоксемия

- •122. Принципы лечения ожоговой болезни.

- •123. Принципы общего и местного лечения термических ожогов.

- •124. Химические ожоги. Первая помощь. Особенности оказания первой медицинской помощи при химических ожогах кожи, полости рта, пищевода, желудка.

- •Вызванные веществами образующими коагуляционный некроз (кислоты)

- •Прекращение воздействия химического вещества

- •Нейтрализация химического вещества

- •125. Электротравма и электроожоги. Местное и общее действие электрического тока. Первая помощь при электротравме. Принципы лечения электроожогов.

- •Классификация электротравмы

- •Классификация электроожогов по глубине поражения:

- •Неотложная помощь пострадавшему

- •Лечение электротравмы

- •126. Отморожения. Классификация. Периоды и степени отморожения.

- •От действия холодного воздуха

- •От контакта с охлажденными до низкой температуры предметами

- •127. Клиническая картина, первая помощь и принципы лечения при отморожениях.

- •128. Общее охлаждение (определение). Степени охлаждения, основные принципы лечения.

- •129. Виды травматического повреждения. Классификация (виды) механических травм. Понятие об изолированных, множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях.

- •131. Первая медицинская помощь при переломах. Транспортная иммобилизация. Цели, задачи, принципы выполнения. Виды транспортной иммобилизации. Современные средства транспортной иммобилизации.

- •133. Вывих (определение). Классификация. Клиника и диагностика. Осложнения вывихов. Первая медицинская помощь. Основные принципы лечения.

- •135. Ушибы мягких тканей. Клиника. Диагностика. Первая медицинская помощь и лечение.

- •136. Растяжения связок. Клиника. Диагностика. Первая медицинская помощь и лечение.

- •137. Разрывы мышц и связок. Клиника. Диагностика. Первая медицинская помощь и лечение.

- •138. Синдром длительного сдавления (определение). Патогенез. Периоды клинического течения. Диагностика. Первая медицинская помощь и лечение.

- •140. Закрытые и открытые черепно-мозговые травмы. Классификация. Сотрясение, сдавление и ушиб головного мозга. Внутричерепные гематомы. Клиника, диагностика и лечение.

- •Острое нарушение артериального кровотока (острая артериальная недостаточность). Основные причины. Степени острой ишемии нижней конечности. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •Нарушения лимфообращения. Лимфостаз. Основные причины. Принципы диагностики и лечения.

- •Некрозы. Гангрена. Причины возникновения. Клинические формы. Диагностика. Принципы лечения.

- •Пролежни. Трофические язвы. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Профилактика. Принципы лечения.

- •Свищи (определение). Классификация. Клиника. Диагностика. Основные принципы лечения.

- •Опухоль (определение). Этиология и патогенез (онкогенез). Понятие о канцерогенах.

- •Доброкачественные и злокачественные новообразования, отличия. Пути метастазирования злокачественных опухолей. Клиническая картина опухолей.

- •Клиническая классификация стадий злокачественных новообразований. Основные принципы диагностики опухолей.

- •155. Клинические группы онкологических больных. Принципы хирургического лечения опухолей. Основы комплексной терапии злокачественных опухолей.

- •157. Альвеококкоз. Клиника, диагностика, лечение.

- •158. Врожденные пороки развития органов и тканей. Классификация. Диагностика. Принципы хирургического лечения.

- •159. Понятие о пластической хирургии. Аутопластика, аллопластика и ксенопластика. Понятие о трансплантации органов и тканей. Принципы клинической трансплантологии.

157. Альвеококкоз. Клиника, диагностика, лечение.

Альвеококкоз — тяжелое хроническое заболевание прогрессивного течения, характеризующееся развитием в печени солитарных или множественных паразитарных кистозных образований, способных к инфильтративному росту и метастазированию в другие органы (особенность альвеококка, что сближает его со злокачественными опухолями)

Симптомы и течение: многие годы может протекать бессимптомно, что может быть обусловлено медленным ростом паразита, генетическими особенностями иммунитета

Стадии: 1. В ранней стадии наблюдаются периодические ноющие боли в печени, чувство тяжести в правом подреберье, в эпигастрии. При поверхностном расположении паразитарный узел пальпируется в виде плотного участка печени. 2. В неосложненной стадии альвеококкоза болевой синдром медленно прогрессирует, присоединяются диспепсические расстройства. Печень увеличена, при пальпации могут определяться участки каменистой плотности. Непораженные участки печени компенсаторно увеличиваются, имеют плотноэластическую консистенцию 3. В стадии осложнений чаще всего развивается механическая желтуха, несколько реже — портальная или кавальная гипертензия. При образовании в узле полостей распада появляются ознобы, лихорадка, могут развиться абсцесс печени, гнойный холангит. Более чем у 50% больных наблюдается почечный синдром — протеинурия, гематурия, пиурия, цилиндрурия. 4. В терминальной стадии болезни развиваются необратимые обменные нарушения, кахексия. Более тяжело и быстро заболевание протекает у приезжих в эндемичных очагах, лиц с иммунодефицитом, в период беременности и при прерывании ее, при тяжелых интеркуррентных заболеваниях. Диагностика: Рентгенологические, УЗИ, КТ, Состояние паренхимы оценивается с помощью радиоизотопных методов исследования. Окончательный диагноз устанавливают на основании оценки результатов гистологических и серологических исследований. Используются реакция латекс-агглютинации, РИГА, ИФА. Лечение: Хирургическое (выполняют резекцию печени вместе с узлом с обязательной химиотерапией – альбендазолом). Периодичность и объем контрольных обследований те же, что и при эхинококкозе. При появлении клинических признаков рецидива или нарастании титров серологических реакций показано обследование в условиях стационара.

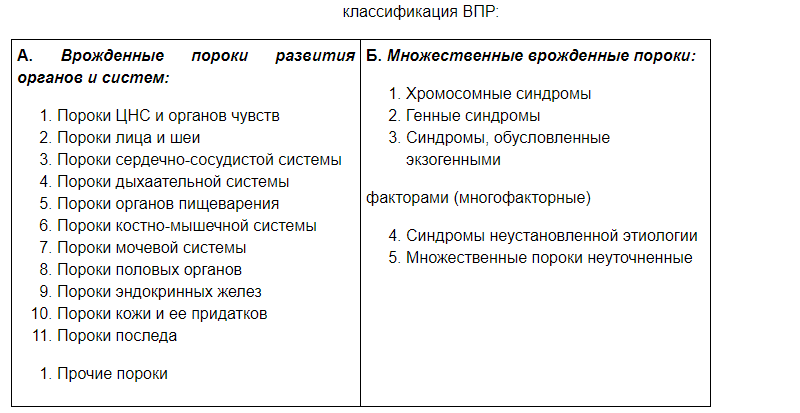

158. Врожденные пороки развития органов и тканей. Классификация. Диагностика. Принципы хирургического лечения.

Врожденный порок развития - возникшее внутриутробно стойкое морфологическое изменение органа, системы органов, части тела или всего организма, выходящее за пределы вариаций строения и нарушающее его функцию

Классификация:

Изменение размеров органа: избыточное развитие части тела или органа-гипергенезия; неполное развитие- гипоплазия; полное отсутствие органа- аплазия

Изменение формы органов: косолапость, подковообразная почка, двурогая матка, стеноз(сужение канала или отверстия), атрезия (полное отсутствие канала или естественного отверстия)

Аномалии расположения органов: эктопия, гетеротопия

Увеличение числа органов: полидактилия, гермафродитизм, добавочные ребра

Атавизмы: срединная,боковая кисты шеи, свищи

Дуплицирующие аномалии: сросшиеся близнецы

По этиологическому признаку выделяют: 1. Наследственные - пороки, возникшие в результате мутаций (стойких изменений наследственных структур) в гаметах или (реже) зиготе. В зависимости от уровня мутации пороки подразделяют на генные и хромосомные. 2. Экзогенные - пороки, обусловленные действием тератогенных факторов непосредственно на эмбрион или плод. Тератогенные ВПР могут фенотипически напоминать (копировать) генетически детерминированные ВПР, в таких случаях их называют фенокопиями. 3. Мультифакториальные - ВПР, произошедшие от совместного воздействия генетических и экзогенных факторов, причем, ни один из них отдельно не является причиной развития порока

В зависимости от последовательности возникновения различают:

первичные

вторичные

По распространенностив организме первичные ВПР целесообразно подразделять на:

изолированные - локализованные в одном органе (например, стеноз привратника или персистирование артериального протока);

системные- пороки в пределах одной системы (например, хондродисплазия, артрогриппоз);

множественные- пороки, локализованные в органах двух и более систем.

Диагностика:

анамнез,

осмотр и дерматоглифика

Диагностика:

анамнез,

осмотр и дерматоглифика

К генетическим методам диагностики врожденных пороков относятся: генеалогический, цитогенетический , популяционно-статистический и близнецовый методы Принципы хир. лечения: 1. пластическое устранение дефекта (грыжи, расщелины губ, нёба), 2. иссечение (кисты, свищи), 3. пластические операции на позвоночнике, 4. резекция пораженных отделов легкого( поликистоз лёгкого), 5. смещение отверстия мочеиспускательного канала, 6. выпрямление кавернозных тел, 7. пластика мочеиспускательного канала,