- •2. Роль изменений альвеолярного, плеврального, транспульмонального давлений в осуществлении вдоха и выдоха. Эластические свойства легких и грудной клетки. Сопротивление в дыхательной системе.

- •3. Количественная характеристика вентиляции легких. Легочные объемы и емкости воздуха.

- •4. Альвеолярная вентиляция легких. Диффузия газов в легких.

- •5. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина.

- •6. Транспорт углекислого газа кровью.

- •7. Дыхательный центр. Генерация дыхательного ритма.

- •8. Рефлекторная регуляция дыхания. Особенности дыхания при физической нагрузке и при измененном парциальном давлении газов

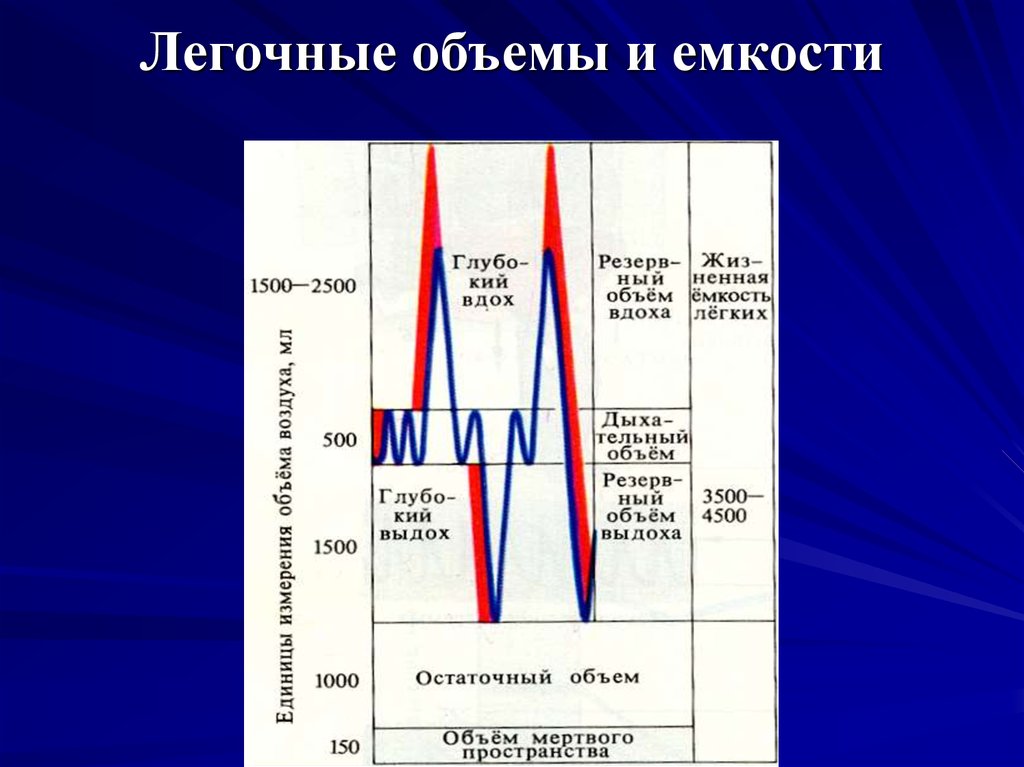

3. Количественная характеристика вентиляции легких. Легочные объемы и емкости воздуха.

Легочные объемы: 1. Дыхательный объем (ДО) - количество воздуха, поступающего в легкие за один спокойный вдох (500 мл). 2. Резервный объем вдоха (РОВД) - максимальное количество воздуха, которое человек может вдохнуть после нормального выдоха (1500-2500 мл). 3. Резервный объем выдоха (РОвыд) - максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после спокойного вдоха (1500-1800 мл). 4. После максимально глубокого выдоха в легких остается воздух, который называется остаточным объемом (ОО; 1000 мл). 5. Объем дыхательных путей («мертвое пространство», МП) составляет в среднем 150 мл.

Емкости: 1) общая емкость легких (ОЕЛ) — объем воздуха, находящегося в легких после максимального вдоха — все четыре объема;

2) жизненная емкость легких (ЖЕЛ) включает в себя ДО, РОВд, РОВыд. ЖЕЛ — это объем воздуха, выдохнутого из легких после максимального вдоха при максимальном выдохе. ЖЕЛ составляет у мужчин 3,5 — 5,0 л, у женщин — 3,0 —4,0 л;

3) емкость вдоха (ЕВД) равна ДО, РОВд 2,0 — 2,5 л;

4) функциональная остаточная емкость (ФОЕ) — объем воздуха в легких после спокойного выдоха. В молодом возрасте она около 2500 мл, старческом 3500 (пневмофиброз, эмфизема).

Для газообмена в легких имеет большое значение скорость обмена альвеолярного воздуха, т.е. вентиляция альвеол. Ее количественным показателем является минутный объем дыхания (МОД). Это произведение ДО на частоту дыханий в минуту. В покое МОД составляет 6-8 литров. Нормальное дыхание называется эйпное, учащенное - тахипное, его урежение брадипное, одышка - диспное, остановка дыхания - апное. Выраженная одышка в положении лежа, при недостаточности левого сердца - ортопное.

4. Альвеолярная вентиляция легких. Диффузия газов в легких.

Обмену О2 и СО2 между атмосферным воздухом и внутренней средой организма способствует непрерывное обновление состава воздуха, заполняющего многочисленные альвеолы легких. Альвеолярная вентиляция непосредственно влияет на содержание О2 и СО2 в альвеолярном воздухе и таким образом определяет характер газообмена между кровью и воздухом, заполняющим альвеолы.

Газовая смесь, поступившая в легкие при вдохе, распределяется на две части. Одна из них не принимает участие в газообмене, т.к. заполняет воздухоносные пути (анатомически мертвое пространство). Другая часть (альвеолярный объем) поступает в респираторный отдел (альвеолярные протоки, мешочки и альвеолы), где принимает участие в газообмене. Она обеспечивает вентиляцию альвеолярного пространства.

Особенности альвеолярной вентиляции: -интенсивность обновления газового состава, определяемая соотношением альвеолярного объема и альвеолярной вентиляции.

-изменения альвеолярного объема (увеличение/уменьшение размера вентилируемых альвеол, либо изменение количества альвеол, участвующих в вентиляции).

-асинхронность альвеолярной вентиляции. Транспульмональное давление в нижних отделах выше примерно на 8 см.вод.ст

-поток газов в альвеолу или из нее определяется механическими характеристиками легких и дыхательных путей (сопротивлением дыхательных путей потоку воздуха и эластическими свойства легких)

В норме вдыхаемый газ смешивается мгновенно с альвеолярным газом, как следствие дыхательных движений, кровотока и диффузии. Состав газа в альвеолах практически гомогенен в любую респираторную фазу и в любой момент вентиляции. Любое повышение альвеолярного транспорта кислорода и углекислого газа (напр. при физических нагрузках) сопровождается повышение градиентов концентрации газов, которые способствуют возрастанию их смешивания в альвеолах. Нагрузка стимулирует альвеолярное смешивание путем повышения потока вдыхаемого воздуха и возрастания кровотока, повышает альвеолярно-капиллярный градиент давления для кислорода и углекислого газа.

Газообмен — совокупность процессов, обеспечивающих переход кислорода внешней среды в ткани живого организма, а углекислого газа из тканей во внешнюю среду. Перемещение газов осуществляется под влиянием разности парциальных давлений и напряжений этих газов в каждой из сред организма.

Парциальное давление кислорода в воздухе, заполняющем альвеолы легких, около 100 мм рт. ст., а его напряжение в венозной крови, притекающей к легким, около 40 мм рт. ст. Вследствие разности давлений кислород из альвеол направляется в кровь, где связывается с гемоглобином эритроцитов. Парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе составляет 40 мм рт. ст., а его напряжение в притекающей к легким венозной крови — 48 мм рт. ст. Вследствие разности давлений углекислый газ переходит в альвеолы.

В артериальной крови, притекающей к тканям, напряжение кислорода выше, чем в тканях, а напряжение углекислого газа, наоборот, значительно ниже. Вследствие этого кислород переходит из крови в ткани и включается в цикл метаболических процессов, а углекислый газ, в избытке содержащийся в тканях, переходит в кровь и переносится затем в лёгкие. Процесс газообмена происходит непрерывно до тех пор, пока существует разность парциальных давлений и напряжений газов в каждой из сред, участвующих в газообмене решающим фактором, обусловливающим непрерывность газообмена, является постоянство газового состава альвеолярного воздуха.

Величина газообмена является показателем интенсивности окислительных процессов, протекающих в тканях. Об уровне газообмена можно судить и по величине минутной вентиляции легких. При спокойном дыхании через легкие проходит около 8000 мл воздуха в 1 мин. При физических и эмоциональных напряжениях, различных заболеваниях, сопровождающихся усилением окислительных процессов в тканях, легочная вентиляция возрастает.

Кровоток в капиллярах легких и легочная вентиляция неодинаковы в различных отделах и зависят от положения тела.

Основное влияние на распределение перфузии в легких оказывает гравитация, что обусловлено низким АД в системе малого круга кровообращения. Поэтому при любом положении тела в пространстве нижние отделы легких по сравнению с верхними будут иметь больший кровоток. Зависимость перфузии от сил гравитации более выражена, чем у вентиляции, что определяет и характер изменения вентиляционно-перфузионных отношений по направлению от верхушек к основанию легких. Нормальная альвеолярная вентиляция (VA) у взрослых составляет ~ 4 л/мин, а общая легочная перфузия (Q) ~ 5 л/мин. Следовательно, отношение величин вентиляции и перфузии будет равно 4/5, или 0,8. Изменение отношения YA /Q будет отражать степень гипервентиляции (гипоперфузии) или гиперперфузии (гиповентиляции) в целом легком или в его отдельных зонах.