- •Теория.

- •1. Пищеварение и его организация.

- •2. Пищеварительные и непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта.

- •3. Типы пищеварения.

- •4. Конвейерный принцип организации пищеварения.

- •5. Пищеварение в ротовой полости.

- •6. Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.

- •7. Блок-схема рефлекса жевания.(Регуляция)

- •8. Методы исследования жевательного аппарата.

- •9. Слюноотделение. Функции слюны.

- •10. Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

- •11. Глотание. Фазы глотания. Продвижение пищевого комка из ротовой полости в желудок.

- •12. Пищеварение в желудке.

- •13. Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

- •14. Регуляция секреции желудочного сока.

- •15. Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.

- •16. Моторная деятельность желудка.

- •17. Виды моторики желудка, их характеристика.

- •18.Регуляция моторики желудка.

- •19.Регуляция секреции поджелудочной железы.

- •20.Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •21.Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.

- •22.Желчевыделение, его регуляция.

- •23.Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

- •24. Регуляция кишечной секреции.

- •25. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

- •26.Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •27.Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.

- •28.Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

- •30.Функции толстой кишки и её роль в пищеварении.

- •31.Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

- •32.Роль микрофлоры кишечника в пищеварительных и непищеварительных функциях желудочно-кишечного тракта.

- •33. Функции печени.

- •34.Компоненты суточных энергозатрат организма. Понятие о валовом обмене.

- •35. Основной обмен. Факторы, определяющие величину основного обмена. Правило поверхности тела, относительность его применения.

- •36. Специфическое динамическое действие пищи.

- •37.Рабочая прибавка. Величины энергетического обмена в пяти основных профессиональных группах людей.

- •44. Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

- •45.Центр терморегуляции. Регуляция изотермии.

- •46. Питание. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.

- •47.Функции, состав и пищевая ценность компонентов пищевого рациона.

- •48.Теоретические основы питания. Принципы организации рационального питания.

- •49. Нормы питания.

- •50.Клиническое применение искусственного питания, его виды.

- •51.Общая характеристика органов выделительной системы.

- •52. Структурно-функциональная единица почек. Строение нефронов. Виды нефронов.

- •53. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.

- •54. Процесс мочеобразования.

- •55. Клубочковая фильтрация. Фильтрирующая мембрана (фильтрационный барьер). Механизм образования и состав первичной мочи.

- •57. Канальцевая реабсорбция. Локализация реабсорбции веществ в почечных канальцах. Пороговые и беспороговые вещества.

- •58. Механизмы канальцевой реабсорбции.

- •59. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •60. Канальцевая секреция. Локализация секреции веществ в почечных канальцах.

- •61. Механизмы канальцевой секреции.

- •62. Определение величины секреции в каналцах почек.

- •63. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Функционирование поворотно-противоточной множительной системы.

- •64. Мочевыведение, мочеиспускание. Количество, состав и свойства дефинитивной мочи.

- •66.Регуляция канальцевой реабсорбции.

- •67. Регуляция канальцевой секреции.

- •68. Гомеостатические функции почек:

- •69. Роль почек в осморегуляции. Роль почек в волюморегуляции.

- •70. Роль почек в регуляции ионного состава крови. Роль почек в регуляции кислотно-основного состояния.

- •71. Инкреторная функция почек. Роль почек в регуляции эритропоэза и гемостаза.

- •72. Роль почек в регуляции артериального давления.

- •73. Метаболическая функция почек. Экскреторная функция почек.

- •74. Непроизвольная и произвольная регуляция мочеиспускания.

- •Задачи.

44. Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

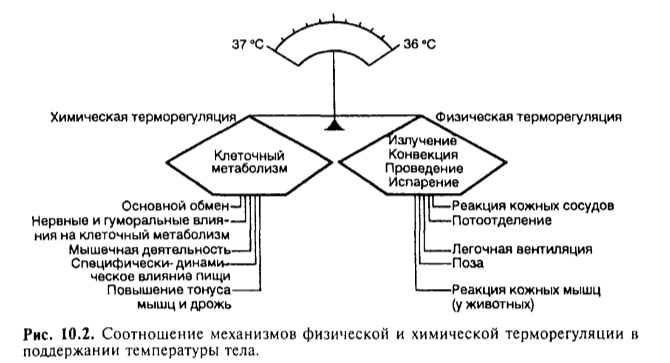

Физическая терморегуляция осуществляется путем изменений отдачи тепла организмом. Особо важное значение она приобретает в поддержании постоянства температуры тела во время пребывания организма в условиях повышенной температуры окружающей среды.

Теплоотдача осуществляется путем теплоизлучения (радиационная теплоотдача), или конвекции, т. е. движения и перемещения нагреваемого теплом воздуха, теплопроведения, т. е. отдачи тепла веществам, непосредственно соприкасающимся с поверхностью тела, и испарения воды с поверхности кожи и легких.

У человека в обычных условиях потеря тепла путем тепло проведения имеет небольшое значение, так как воздух и одежда являются плохими проводниками тепла. Радиация, испарение и конвекция протекают с различной интенсивностью в зависимости от температуры окружающей среды. У человека в состоянии покоя при температуре воздуха около 20 °С и суммарной теплоотдаче, равной 419 кДж (100 ккал) в час, с помощью радиации теряется 66 %, испарения воды — 19 %, конвекции — 15 % от общей потери тепла организмом. При повышении температуры окружающей среды до 35°С теплоотдача с помощью радиации и конвекции становится невозможной, и температура тела поддерживается на постоянном уровне исключительно с помощью испарения воды с поверхности кожи и альвеол легких.

Для того чтобы было ясно значение испарения в теплоотдаче, напомним, что для испарения 1 мл воды необходимо 2,4 кДж (0,58 ккал). Следовательно, если в условиях основного обмена телом человека отдается с помощью испарения около 1675—2093 кДж (400—500 ккал), то с поверхности тела должно испаряться примерно 700—850 мл воды. Из этого количества 300—350 мл испаряются в легких и 400—500 мл — с поверхности кожи.

Характер отдачи тепла телом изменяется в зависимости от интенсивности обмена веществ. При увеличении теплообразования в результате мышечной работы возрастает значение теплоотдачи, осуществляемой с помощью испарения воды. Так, после тяжелого спортивного соревнования, когда суммарная теплоотдача достигала почти 2512 кДж (600 ккал) в час, было найдено, что 75 % тепла было отдано путем испарения, 12 % — путем радиации и 13 % — посредством конвекции. Одежда уменьшает теплоотдачу. Потере тепла препятствует тот слой неподвижного воздуха, который находится между одеждой и кожей, так как воздух — плохой проводник тепла. Теплоизолирующие свойства одежды тем выше, чем мельче ячеистость ее структуры, содержащая воздух. Этим объясняются хорошие теплоизолирующие свойства шерстяной и меховой одежды. Температура воздуха под одеждой достигает 30 °С. Наоборот, обнаженное тело теряет тепло, так как воздух на его поверхности все время сменяется. Поэтому температура кожи обнаженных частей тела намного ниже, чем одетых. В значительной степени препятствует теплоотдаче слой подкожной основы (жировой клетчатки) вследствие малой теплопроводности жира. Температура кожи, а следовательно, интенсивность теплоизлучения и теплопроведения могут изменяться в результате перераспределения крови в сосудах и при изменении объема циркулирующей крови. На холоде кровеносные сосуды кожи, главным образом артериолы, сужаются: большее количество крови поступает в сосуды брюшной полости, и тем самым ограничивается теплоотдача. Поверхностные слои кожи, получая меньше теплой крови, излучают меньше тепла — теплоотдача уменьшается. При сильном охлаждении кожи, кроме того, происходит открытие артериовенозных анастомозов, что уменьшает количество крови, поступающей в капилляры, и тем самым препятствует теплоотдаче.

Перераспределение крови, происходящее на холоде, — уменьшение количества крови, циркулирующей через поверхностные сосуды, и увеличение количества крови, проходящей через сосуды внутренних органов, способствует сохранению тепла во внутренних органах. Эти факты служат основанием для утверждения, что регулируемым параметром является именно температура внутренних органов («ядра»), которая поддерживается на постоянном уровне.

При повышении температуры окружающей среды сосуды кожи расширяются, количество циркулирующей в них крови увеличивается. Возрастает также объем циркулирующей крови во всем организме вследствие перехода воды из тканей в сосуды, а также потому, что селезенка и другие кровяные депо выбрасывают в общий кровоток дополнительное количество крови. Увеличение количества крови, циркулирующей через сосуды поверхности тела, способствует теплоотдаче с помощью радиации и конвекции.