- •Теория.

- •1. Пищеварение и его организация.

- •2. Пищеварительные и непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта.

- •3. Типы пищеварения.

- •4. Конвейерный принцип организации пищеварения.

- •5. Пищеварение в ротовой полости.

- •6. Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.

- •7. Блок-схема рефлекса жевания.(Регуляция)

- •8. Методы исследования жевательного аппарата.

- •9. Слюноотделение. Функции слюны.

- •10. Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

- •11. Глотание. Фазы глотания. Продвижение пищевого комка из ротовой полости в желудок.

- •12. Пищеварение в желудке.

- •13. Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

- •14. Регуляция секреции желудочного сока.

- •15. Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.

- •16. Моторная деятельность желудка.

- •17. Виды моторики желудка, их характеристика.

- •18.Регуляция моторики желудка.

- •19.Регуляция секреции поджелудочной железы.

- •20.Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •21.Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.

- •22.Желчевыделение, его регуляция.

- •23.Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

- •24. Регуляция кишечной секреции.

- •25. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

- •26.Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •27.Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.

- •28.Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

- •30.Функции толстой кишки и её роль в пищеварении.

- •31.Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

- •32.Роль микрофлоры кишечника в пищеварительных и непищеварительных функциях желудочно-кишечного тракта.

- •33. Функции печени.

- •34.Компоненты суточных энергозатрат организма. Понятие о валовом обмене.

- •35. Основной обмен. Факторы, определяющие величину основного обмена. Правило поверхности тела, относительность его применения.

- •36. Специфическое динамическое действие пищи.

- •37.Рабочая прибавка. Величины энергетического обмена в пяти основных профессиональных группах людей.

- •44. Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

- •45.Центр терморегуляции. Регуляция изотермии.

- •46. Питание. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.

- •47.Функции, состав и пищевая ценность компонентов пищевого рациона.

- •48.Теоретические основы питания. Принципы организации рационального питания.

- •49. Нормы питания.

- •50.Клиническое применение искусственного питания, его виды.

- •51.Общая характеристика органов выделительной системы.

- •52. Структурно-функциональная единица почек. Строение нефронов. Виды нефронов.

- •53. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.

- •54. Процесс мочеобразования.

- •55. Клубочковая фильтрация. Фильтрирующая мембрана (фильтрационный барьер). Механизм образования и состав первичной мочи.

- •57. Канальцевая реабсорбция. Локализация реабсорбции веществ в почечных канальцах. Пороговые и беспороговые вещества.

- •58. Механизмы канальцевой реабсорбции.

- •59. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •60. Канальцевая секреция. Локализация секреции веществ в почечных канальцах.

- •61. Механизмы канальцевой секреции.

- •62. Определение величины секреции в каналцах почек.

- •63. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Функционирование поворотно-противоточной множительной системы.

- •64. Мочевыведение, мочеиспускание. Количество, состав и свойства дефинитивной мочи.

- •66.Регуляция канальцевой реабсорбции.

- •67. Регуляция канальцевой секреции.

- •68. Гомеостатические функции почек:

- •69. Роль почек в осморегуляции. Роль почек в волюморегуляции.

- •70. Роль почек в регуляции ионного состава крови. Роль почек в регуляции кислотно-основного состояния.

- •71. Инкреторная функция почек. Роль почек в регуляции эритропоэза и гемостаза.

- •72. Роль почек в регуляции артериального давления.

- •73. Метаболическая функция почек. Экскреторная функция почек.

- •74. Непроизвольная и произвольная регуляция мочеиспускания.

- •Задачи.

Тесты.

1. Аутолитическое пищеварение – это: А. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами; Б. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом; В. пищеварение на стенке тонкой кишки; Г. пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи.

2. Симбионтное пищеварение – это: А. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами; Б. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом; В. пищеварение на стенке тонкой кишки; Г. пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи.

3. Собственное пищеварение – это: А. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами; Б. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом; В. пищеварение на стенке тонкой кишки; Г. пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи.

4. Внутриклеточное пищеварение – это: А. пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами; Б. пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи; В. пищеварение с помощью лизосомальных ферментов; Г. пищеварение на стенке тонкой кишки.

5. Полостное пищеварение – это: А. пищеварение на стенке тонкой кишки; Б. пищеварение на гликокаликсе; В. пищеварение внутри клетки; Г. пищеварение в полости желудка и кишок.

6. Пристеночное пищеварение – это: А. пищеварение на слизистой ротовой полости; Б. пищеварение в желудке; В. пищеварение внутри клетки; Г. пищеварение на гликокаликсе энтероцитов.

7. Мастикациография – это: А. запись сокращений желудка; Б. запись движений нижней челюсти во время жевания; В. исследование желудочного сока с помощью канюли; Г. осмотр слизистой оболочки полого органа.

8. Пищевой комок формируется в течение примерно: А. 15-18 с; Б. 30-40 с; В. 1-2 мин; Г. 1-3 с.

9. Центр глотания находится в: А. спинном мозге; Б. продолговатом мозге; В. ядрах гипоталамуса; Г. промежуточном мозге.

10. Секрецию большого количества жидкой слюны вызывает раздражение: А. парасимпатического нерва; Б. добавочного нерва; В. возвратного нерва; Г. симпатического нерва.

11. Реакция слюны: А. всегда кислая; Б. всегда нейтральная; В. всегда щелочная; Г. изменяется в зависимости от состава пищи.

12. Ферменты слюны, в основном, действуют на: А. белки; Б. углеводы; В. электролиты; Г. жиры.

13. Экскреторная функция слюнных желез заключается в выделении: А. ферментов; Б. биологически активных веществ; В. продуктов метаболизма и токсических веществ; Г. гормонов.

14. Серозную слюну вырабатывают железы: А. околоушные; Б. подъязычные; В. железы корня языка; Г. подчелюстные.

15. У человека вне приема пищи за 1 сутки выделяется объем слюны: А. 100 мл; Б. не более 500 мл; В. 0,5-2 л; Г. 4-5 л;

16. Ферменты слюны в основном представлены: А. пепсиногенами; Б. трипсином; В. энтерокиназой; Г. амилазой.

17. В полости рта всасываются: А. алкоголь и некоторые лекарственные вещества; Б. щелочи; В. липиды; Г. аминокислоты.

18. Физиологическая взаимосвязь глотания и дыхания проявляется в: А. рефлекторной остановки дыхания при глотании; Б. невозможности дыхания без глотания; В. учащении дыхания при глотании; Г. урежении дыхания при глотании.

19. Центр слюноотделения расположен в: А. спинном мозге; Б. гипоталамусе; В. промежуточном мозге; Г. продолговатом мозге.

20. Центр сосания расположен в: А. продолговатом мозге; Б. гипоталамусе; В. промежуточном мозге; Г. спинном мозге.

21. Твердая пища проходит по пищеводу в течение примерно: А. 8-9 с; Б. 1-2 мин; В. 15 с; Г. 1-3 с.

22. Жидкая пища проходит по пищеводу в течение примерно: А. 1-3 с; Б. 1-2 мин; В. 15 с; Г. 8-9 с.

23. Для пищевода характерен тип сокращений: А. тонические; Б. маятникообразные; В. сегментации; Г. перистальтические.

24. Пища находится в желудке в течение: А. 4-10 часов; Б. 1 суток; В. 48 часов; Г. 1-2 часов.

25. Наиболее короткое время в желудке находится пища: А. белковая; Б. жидкая и щелочная; В. растительная; Г. жирная.

26. В желудке всасываются: А. аминокислоты; Б. щелочи и некоторые лекарственные вещества; В. липиды, минеральные соли, глюкоза; Г. вода, минеральные соли, алкоголь и некоторые лекарственные вещества.

27. За сутки у человека выделяется объем желудочного сока: А. 100 мл; Б. не более 500 мл ; В. 2 – 2,5 л; Г. 4-5 л.

28. рН желудочного сока, вырабатываемого вне пилорического отдела: А. 5,5; Б. 1,5-1,8; В. 8,5-9,0; Г. 7,2-7,8.

29.Главные клетки желудочных желез синтезируют: А. пепсины; Б. соляную кислоту; В. гастрин; Г. пепсиногены.

30.Обкладочные клетки желудочных желез синтезируют: А. пепсины; Б. пепсиногены; В. гастрин; Г. соляную кислоту.

31. Добавочные клетки желудочных желез синтезируют: А. пепсины и пепсиногены;

Б. соляную кислоту; В. гастрин; Г. мукоидный секрет.

32.Превращение пепсиногена в пепсин активируется под влиянием: А. НСI и пепсина; Б. энтерокиназы; В. слюны; Г. гастрина.

33.Пепсин желудочного сока гидролизует: А. жиры; Б. белки; В. мукополисахариды; Г. углеводы.

34. Секрецию желудочных желез возбуждают: А. секретин; Б. вазо-интестинальный пептид; В. гистамин; Г. холецистокинин-панкреозимин.

35. Воздействие соляной кислоты желудочного сока на белки является: А. гидролизирующим; Б. окисляющим; В. индифферентным; Г. денатурирующим.

36. Гастрин образуется в: А. фундальном отделе желудка; Б. кардиальном отделе желудка; В. клетках, диффузно расположенных во всех отделах желудка; Г. пилорическом отделе желудка.

37. Выделение гастрина стимулируется: А. амилазой слюны; Б. продуктами гидролиза питательных веществ; В. пепсином; Г. НСI.

38. Секрецию НСI железами желудка тормозят: А. гастрин; Б. секретин; В. ацетилхолин; Г. гистамин.

39. Под влиянием гастрина моторика желудка: А. усиливается; Б. не изменяется; В. изменяется в зависимости от фазы пищеварения; Г. ослабевает.

40. Моторику желудка стимулируют: А. секретин; Б. гастрин; В. холецистокинин-панкреозимин; Г. желудочный ингибирующий пептид.

41. На кроветворение влияет образующийся в желудке: А. фактор Хагемана; Б. фактор Стюарта-Прауэра; В. ферритин; Г. внутренний фактор Кастла.

42. Раздражение блуждающего нерва влияет на выделение желудочного сока: А. индифферентно; Б. выделяется малое количество кислого сока; В. выделяется малое количество слабокислого сока; Г. выделяется большое количество кислого сока.

43. Раздражение симпатического нерва влияет на выделение желудочного сока: А. индифферентно; Б. выделяется малое количество кислого сока; В. выделяется большое количество кислого сока; Г. выделяется малое количество слабокислого сока.

44. Для желудка характерен тип сокращений: А. тонические; Б. маятникообразные; В. любые; Г. перистальтические и тонические.

45. Эвакуация пищи из желудка прекращается при рН 12-перстной кишки, равной:

А. ниже 5,5; Б. при любых значениях; В. 1-2; Г. выше 8,0. 1. В 12-перстную кишку выделяются соки: А. панкреатический, дуоденальный, желчь; Б. сок тонкой и толстой кишки; В. все соки; Г. желудочный и кишечный.

2. рН содержимого 12-перстной кишки в отсутствии пищи: А. 5,5; Б. 2,2-2,8; В. 7,2-8,0; Г. 1,5-1,8.

3. Под воздействием панкреатического сока перевариваются: А. витамины; Б. только углеводы; В. в кислой среде-только белки; Г. белки, жиры, углеводы.

4. Энтерокиназа вырабатывается в: А. 12-перстной кишке; Б. толстой кишке; В. поджелудочной железе; Г. желудке.

5. Трипсиноген активируется под влиянием: А. секретина; Б. энтерокиназы; В. вазопрессина; Г. НСI.

6. Химотрипсиноген активируется: А. энтерокиназой; Б. желчью; В. условно-рефлекторно; Г. трипсином.

7. Cекретин образуется в: А. 12-перстной кишке; Б. поджелудочной железе; В. слизистой оболочке тонкой кишки; Г. желудке.

8. Образование секретина стимулируется: А.продуктами гидролиза; Б. трипсиногеном; В. холецистокинином-панкреозимином; Г. НСI.

9. Секретин стимулирует выделение поджелудочного сока с преобладанием: А. ферментов; Б. бикарбонатов; В. белково-серозного субстрата; Г. слизи.

10. Холецистокинин-панкреозимин образуется в: А. 12-перстной кишке; Б. поджелудочной железе; В. стенке желчного пузыря; Г. желудке.

11. Холецистокинин-панкреозимин стимулирует выделение поджелудочного сока, в котором преобладают: А. бикарбонаты; Б. ферменты; В. белково-серозный субстрат; Г. слизь.

12. Пузырная желчь отличается от печеночной тем, что: А. печеночная-более плотная, густая и темная; Б. у здорового человека не отличаются; В. пузырная содержит липазу; Г. пузырная-более плотная, густая и темная.

13. Желчные пигменты образуются из: А. холестерина; Б. билирубина; В. биливердина; Г. гемоглобина.

14. Эмульгация жиров в 12-перстной кишке происходит под влиянием: А. липазы; Б. слизи; В. желчи; Г. эластазы.

15. Желчь активирует: А. липазу поджелудочной железы; Б. вазоактивный интестинальный пептид; В. гастрин; Г. трипсин.

16. Желчеобразование стимулируется: А. желудочным ингибирующим пептидом; Б. вазоактивным интестинальным пептидом; В. секретином; Г. соматостатином.

17. Желчевыделение стимулируется: А. вазоактивным интестинальным пептидом; Б. глюкагоном; В. кальцитонином; Г. холецистокинин-панкреозимином.

18. Переваривающие свойства желчи определяются: А. билирубином; Б. органическими и неорганическими веществами; В. желчными кислотами; Г. липазой.

19. Влияние желчи на моторику тонкой кишки: А. индифферентное; Б. ослабляющее; В. угнетающее; Г. стимулирующее.

20. Влияние желчи на секрецию тонкой кишки: А. стимулирующее; Б. ослабляющее; В. угнетающее; Г. индифферентное.

21. Влияние желчи на всасывание жирорастворимых витаминов: А. индифферентное; Б. ослабляющее; В. угнетающее; Г. стимулирующее.

22. Макромолекулы в тонкой кишке всасываются путем: А. эндоцитоза и персорбции; Б. диффузии; В. перфузии; Г. осмоса.

23. На гликокаликсе и мембране микроворсинок осуществляется: А. полостное пищеварение; Б. аутолиз нутриентов; В. симбионтное пищеварение; Г. пристеночное пищеварение.

24. Полостное пищеварение осуществляется ферментами: А. слюны; Б. гликокаликса; В. энтероцитов; Г. кишечного и поджелудочного соков.

25. В расщеплении продуктов гидролиза на мономеры, главную роль играют ферменты, адсорбированные: А. на гликокаликсе; Б. в энтероцитах; В. на мембране энтероцитов; Г. на специальных переносчиках в просвете кишки.

26. Витамин Д влияет на всасывание ионов кальция: А. стимулирует; Б. не влияет; В. тормозит; Г. прекращает.

27. Гидролиз клетчатки в толстой кишке протекает под влиянием ферментов: А. кишечного сока; Б. поджелудочной железы; В. энтероцитов; Г. микрофлоры.

28. В толстой кишке всасываются: А. жиры и клетчатка; Б. вода, алкоголь, моносахара; В. ничего; Г. белки и жиры.

29. Непроизвольный акт дефекации осуществляется при участии нейронов:

А. продолговатого мозга; Б. коры головного мозга; В. гипоталамуса; Г. пояснично-крестцового отдела спинного мозга.

30. Бифидобактерии толстой кишки синтезируют: А. витамин С; Б. витамины Д и С; В. витамины Д; Г. витамины В и К.

1. Метод определения основного обмена по количеству поглощенного кислорода и выделенного углекислого газа, называется: А. полным газовым анализом; Б. прямой калориметрией; В. непрямой энергометрией; Г. неполным газовым анализом.

2. Метод определения основного обмена по объему поглощенного кислорода называется:

А. неполным газовым анализом; Б. прямой калориметрией; В. непрямой энергометрией; Г. полным газовым анализом.

3. Отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода называется: А. теплотворным коэффициентом; Б. калорическим эквивалентом кислорода; В. дыхательным коэффициентом; Г. калорическим коэффициентом.

4. Дыхательный коэффициент для белков составляет: А. 1,0; Б. 0,8; В. 9,3; Г. 4,1.

5. Дыхательный коэффициент для жиров составляет: А. 1,0; Б. 4,1; В. 0,7; Г. 9,3.

6. Дыхательный коэффициент для углеводов составляет: А. 1,0; Б. 0,8; В. 9,3; Г. 0,7.

7. Методы определения расхода энергии по количеству образовавшегося в организме тепла называются: А.гомеостатическими; Б.энергетическими; В.газоанализаторными; Г.калориметрическими.

8.Общие энергозатраты организма складываются из: А. специфически-динамического действия пищи, основного обмена; Б. основного обмена, рабочего обмена; В. основного обмена, дыхательного коэффициента, специфически-динамического действия пищи; Г. основного обмена, рабочей прибавки, специфически-динамического действия пищи.

9. Затраты энергии на выполнение мышечной нагрузки составляют: А. рабочий обмен; Б. обмен энергии; В. обмен веществ; Г. основной обмен.

10. Основной обмен – это: А. обмен белков, жиров, углеводов; Б. суточные энергозатраты; В. минимальные энергозатраты для поддержания жизнедеятельности организма; Г. часовые энергозатраты.

11. Основной обмен определяют при температуре воздуха (по Цельсию): А. 10-12; Б. 28-30; В. при любой; Г. 18-22.

12. Величина основного обмена для мужчины весом 70 кг составляет (ккал): А. 500; Б. 1700; В. 170; Г. 2500.

13. Величина основного обмена за 1 час на 1 кг массы тела составляет (ккал): А. 20; Б. 1; В. 10;.

14. Основной обмен при понижении функции щитовидной железы: А. не изменяется; Б. повышается; В. повышается у детей; Г. понижается.

15. Основной обмен при повышении функции щитовидной железы: А. не изменяется; Б. понижается; В. повышается у детей; Г. повышается.

16. Энерготраты у занятых умственным трудом, составляют (ккал): А. 2100-2450; Б. 1700-1800; В. 850-900; Г. 4000-5000.

17. Энерготраты у занятых полностью механизированным трудом, составляют (ккал): А. 5000-6000; Б. 2500-2800; В. 850-1050; Г. 1700-1800.

18. Гомойотермными называют животных: А. впадающих в спячку; Б. холоднокровных; В. новорожденных; Г. с постоянной температурой тела.

19. Пойкилотермными называют животных: А. впадающих в спячку; Б. теплокровных; В. с температурой тела, не зависящей от температуры внешней среды; Г. с температурой тела, зависящей от температуры внешней среды.

20. Тип терморегуляции у человека: А. гетеротермный; Б. пойкилотермный; В. переходный; Г. гомойотермный.

21. Теплообразование наиболее интенсивно в: А. соединительной ткани; Б. спинном мозге; В. головном мозге; Г. печени и мышцах.

22. Теплообразование наименее интенсивно в: А. эпителиальной ткани; Б. печени и мышцах; В. головном мозге; Г. костях и хрящах.

23. Нормальная температура в подмышечной впадине (по Цельсию) составляет: А. 36,0-36,9; Б. не более 36,0; В. не менее 36,5; Г. 37,2-37,5.

24. Нормальная температура в прямой кишке (по Цельсию) составляет: А. 37,2-37,5; Б. не более 36,0; В. не менее 36,5; Г. 36,0-36,9.

25. Наиболее высокая температура тела здорового человека наблюдается в: А. 4 часа; Б. 7 часов; В. 21 час; Г. 16-18 часов.

26. Наименьшая температура тела здорового человека наблюдается в: А. 24 часа; Б. 6-8 часов; В. 3-4 часа; Г. 18-20 часов.

27. Физиологический смысл мышечной дрожи заключается в: А. повышении теплоотдачи; Б. понижении теплоотдачи; В. понижении теплообразования; Г. повышении теплообразования.

28. При температуре окружающей среды, равной температуре тела, теплоотдача происходит путем: А. радиации; Б. конвекции; В. всеми путями; Г. испарения пота.

29. Высокая температура тяжелее переносится при высокой влажности окружающей среды, так как: А. пот не может выделяться; Б. невозможно теплоизлучение; В. невозможна конвекция; Г. пот не может испаряться.

30. При низкой температуре окружающей среды сосуды внутренних органов: А.суживаются; Б.расширяются; В. изменяют просвет в зависимости от фазы сердечного цикла; Г. не изменяют просвета.

31. Полный набор незаменимых аминокислот содержится в белках: А. таких нет; Б. растительных; В. животных; Г. во всех.

32. Количество животных белков от всех поступающих в течение суток должно составлять:

А. не более 10%; Б. не менее 50%; В. 10% от всего объема пищи; Г. не менее 80%.

33. Максимальное количество глюкозы на 1 г ткани потребляется в: А. мышцах; Б. сердце; В. легких; Г. головном мозге.

34. К незаменимым жирным кислотам относят: А. стеариновую; Б. линолевую, линоленовую, арахидоновую; В. все; Г. пальмитиновую.

35. Количество жиров растительного происхождения от всех поступающих в течение суток жиров должно составлять: А. не более 10%; Б. не менее 80%; В. 10% от всего объема пищи; Г. не менее 50% 1. К органам выделения относят: А. мышцы, кости, связки; Б. сердце, легкие, костный мозг; В. головной и спинной мозг; Г. почки, легкие, потовые и сальные железы, органы пищеварения.

2. Образование первичной мочи из плазмы крови происходит в: А.почечном тельце; Б. дистальных извитых канальцах; В. проксимальных извитых канальцах; Г. собирательных трубках.

3. Почечная ультрафильтрация – это: А. фильтрация крови из почечной артерии в почечную вену; Б. фильтрация крови из клубочка капилляров в капсулу Боумена-Шумлянского; В. фильтрация жидкости из клубочка в каналец; Г. фильтрация жидкости из паренхимы в полость канальцев.

4. Гидростатическое давление в клубочке капилляров равно (мм рт ст): А. 20-30; Б. 40-50; В. 80-90; Г. 65-70.

5. Онкотическое давление крови в клубочке капилляров равно (мм рт. ст.): А. 80-90; Б. 70-80; В. 25-30; Г. 50-70.

6. Гидростатическое давление ультрафильтрата в капсуле Боумена-Шумлянского равно (мм рт. ст.): А. 30; Б. 70; В. 20; Г. 50.

7. Эффективное фильтрационное давление – это: А. сумма гидростатического давления в клубочке капилляров и давления ультрафильтрата в капсуле Боумена-Шумлянского; Б. сумма давления ультрафильтрата в капсуле Боумена-Шумлянского и онкотического давления плазмы крови; В. разность гидростатического давления в клубочке капилляров и давления ультрафильтрата в капсуле Боумена-Шумлянского; Г. разность между гидростатическим давлением в клубочке капилляров и суммой давления ультрафильтрата в капсуле Боумена-Шумлянского и онкотического давления плазмы.

8. Эффективное фильтрационное давление в клубочке капилляров равно (мм рт. ст.): А. 20; Б. 120; В. 50; Г. 70.

9. Количество первичной мочи, которое образуется в почках в течение суток (л): А. 180-200; Б.10-15; В. 200-300; Г. 1,5.

10. Количество вторичной мочи в сутки составляет в среднем (мл): А. 100; Б. 200; В. 1000-1500; Г. 5000.

11. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, натрия и калия является функцией: А. капилляров мальпигиева клубочка; Б. проксимальных канальцев; В. дистальных канальцев; Г. собирательных трубок.

12. В восходящей части петли Генли происходит реабсорбция: А. витаминов; Б. воды; В. белков; Г. натрия и хлора.

13. Облигатная реабсорбция воды, в основном, происходит в: А. нисходящей части петли Генле; Б. проксимальном извитом канальце; В. дистальном извитом канальце; Г. восходящей части петли Генле.

14. Факультативная реабсорбция воды происходит в: А. проксимальном извитом канальце; Б. петле Генле; В. на всем протяжении канальцев нефрона; Г. собирательных трубках.

15. Аминокислоты реабсорбируются в: А. петле Генле; Б. собирательных трубках; В. проксимальных канальцах; Г. дистальных канальцах.

16. Реабсорбция глюкозы осуществляется за счет: А. первично-активного транспорта; Б. вторично-активного транспорта; В. осмоса; Г. фильтрации.

17. Глюкоза реабсорбируется в: А. петле Генле; Б. проксимальных канальцах; В. дистальных канальцах; Г. собирательных трубках.

18. Механизм реабсорбции воды в почках протекает путем: А. осмоса; Б. вторично-активного транспорта; В. диффузии; Г. первично-активного транспорта.

19. Механизм реабсорбции натрия в почках протекает путем: А. осмоса; Б. пассивного транспорта; В. первично- или вторично-активного транспорта; Г. диффузии.

20. К категории пороговых веществ относится: А. креатинин; Б. гиппуровая кислота; В. белок-альбумин; Г. глюкоза.

21. К категории беспороговых веществ относится: А. глюкоза; Б. инсулин; В. мочевина; Г. аминокислоты.

22. Беспороговое вещество – это: А. непроходящее через почечный фильтр; Б. реабсорбирующееся; В. поступающее в первичную мочу; Г. полностью фильтрующееся и нереабсорбирующееся при любом его содержании в крови.

23. Порог выведения – это: А. концентрация вещества в крови, при которой оно полностью реабсорбируется; Б. концентрация вещества в первичной моче; В. концентрация вещества во вторичной моче; Г. концентрация вещества в крови, при которой оно не может быть полностью реабсорбировано.

24. Порог выведения глюкозы у взрослого человека (ммоль/л): А. 100; Б. 20; В. 10; Г. 0,5.

25. Реабсорбция воды в нефронах осуществляется путем: А. пассивного транспорта; Б. фильтрации; В. облегченной диффузии; Г. активного транспорта.

26. При введении 40% раствора мочевины диурез возрастает, т.к увеличивается: А. скорость фильтрации; Б. осмотическое давление в канальцах; В. скорость кровотока в почке; Г. скорость реабсорбции натрия.

27. Процесс секреции в нефронах почки заключается в: А. фильтрации плазмы крови в просвет канальца; Б. активном выведении веществ из крови в просвет канальцев; В. выведении из организма продуктов метаболизма; Г. активном всасывании веществ из почечных канальцев в кровь.

28. Плотность вторичной мочи составляет в среднем: А. 1,015-1,025; Б. 1,025-1,030; В. 1,040-1,080; Г. 1,045-1,050.

29. Почками за сутки выделяются глобулины в количестве: А. 0,33%; Б. 1 мг; В. 24 мг; Г. в норме не выделяются.

30. Почками за сутки выделяется глюкоза в количестве: А. 0,33%; Б.10 ммоль/л; В. 24 мг; Г. в норме не выделяется.

1. Основным органом осмо-и волюморегуляции являются:

А. почки; Б. потовые железы; В. надпочечники; Г. легкие.

2. При чрезмерном раздражении симпатических нервов клубочковая ультрафильтрация:

А. стимулируется; Б. ускоряется; В. угнетается; Г. не изменяется.

3. Адреналин в малых концентрациях изменяет клубочковую ультрафильтрацию:

А. угнетает; Б. увеличивает; В. не влияет; Г. прекращает.

4. Адреналин в малых концентрациях изменяет клубочковую ультрафильтрацию, т.к.:

А. происходит сужение приносящих и выносящих артериол; Б. происходит сужение выносящих артериол; В. происходит сужение почечной артерии; Г. происходит сужение приносящих артериол.

5. Адреналин в больших концентрациях изменяет клубочковую ультрафильтрацию:

А. увеличивает; Б. прекращает; В. не влияет; Г. угнетает.

6. Адреналин в больших концентрациях изменяет клубочковую ультрафильтрацию, т.к.:

А. происходит сужение приносящих и выносящих артериол; Б. происходит сужение приносящих артериол; В. происходит сужение почечной артерии; Г. происходит сужение выносящих артериол.

7. При раздражении симпатических нервов канальцевая реабсорбция:

А. стимулируется у детей; Б. угнетается; В. ускоряется; Г. не изменяется.

8. При раздражении симпатических нервов выделение почками натрия:

А. стимулируется у детей; Б. ускоряется; В. уменьшается; Г. не изменяется.

9. Адреналин влияет на канальцевую реабсорбцию:

А. ускоряет; Б. угнетает; В. не изменяет; Г. стимулирует у детей.

10. Антидиуретический гормон влияет на процессы мочеобразования в нефроне путем:

А. уменьшения реабсорбции воды; Б. уменьшения фильтрации воды; В. увеличения реабсорбции воды; Г. увеличения реабсорбции натрия.

11. Гормоном, увеличивающим проницаемость дистальных извитых канальцев и собирательных трубок для воды, является:

А. альдостерон; Б. натрийуретический пептид; В. ренин; Г. вазопрессин.

12. Вазопрессин активирует фермент:

А. энтерокиназу; Б. гиалуронидазу; В. трипсин; Г. моноаминоксидазу.

13. Задержка натрия в организме непосредственно связана с действием:

А. альдостерона; Б. глюкагона; В. инсулина; Г. антидиуретического гормона

14. Натрийуретический пептид синтезируется в:

А. левом желудочке; Б. правом желудочке; В. дуге аорты; Г. предсердиях.

15. Паратгормон способствует протеканию следующих процессов в почке:

А. уменьшению реабсорбции кальция в почечных канальцах; Б. увеличению фильтрации в клубочке капилляров; В. увеличению реабсорбции калия в клубочке капилляров; Г. увеличению реабсорбции кальция в почечных канальцах.

16. Кальцитонин способствует протеканию следующих процессов в почке:

А. уменьшению реабсорбции кальция в почечных канальцах; Б. увеличению фильтрации в клубочке капилляров; В. увеличению реабсорбции калия в клубочке капилляров; Г. увеличению реабсорбции кальция в почечных канальцах.

17. Натрий-уретический пептид способствует в почке:

А. уменьшению реабсорбции натрия в почечных канальцах; Б. увеличению реабсорбции калия в клубочке капилляров; В. увеличению реабсорбции калия в клубочке капилляров; Г. увеличению реабсорбции натрия в почечных канальцах.

18. Увеличение синтеза и секреции ренина происходит при: А. увеличении объемной скорости кровотока в почке; Б. увеличении систолического артериального давления; В. учащении сердечных сокращений; Г. снижении объемной скорости кровотока в почке.

19. Ренин действует на белок крови:

А. альбумин; Б. фибриноген; В. ангиотензиноген; Г. кальций-связывающий.

20. Образование ангиотензина II из ангиотензина I происходит под влиянием: А. ангиотензинпревращающего фермента; Б. витамина В3; В. ингибитора ангиотензинпревращающего фермента; Г. ренина.

21. Ангиотензин II вызывает: А. торможение выработки альдостерона, уменьшение тонуса сосудов; Б. активацию выработки гиалуронидазы; В. синтез активаторов плазминогена; Г. активацию выработки альдостерона, повышение тонуса сосудов.

22. Специфические клетки-осморецепторы находятся в:

А. гипоталамусе; Б. коре головного мозга; В. таламусе; Г. гипофизе.

23. Участие почек в регуляции свертывающей и противосвертывающей систем крови связано с выработкой фермента: А. ренина; Б. гиалуронидазы; В. щелочной фосфатазы; Г. урокиназы.

24. В почках синтезируется гормон:

А. альдостерон; Б. кальцитриол; В. вазопрессин; Г. кальцитонин.

25. На кроветворение влияет образующийся в почке:

А. фактор Хагемана; Б. эритропоэтин; В. внутренний фактор Кастла; Г. ферритин.

26. Мочеобразование при внутривенном введении большого объема изотонического раствора:

А. не изменяется; Б. уменьшается; В. увеличивается; Г. прекращается.

27. Диурез возрастает у больных сахарным диабетом, т.к.:

А. увеличивается скорость фильтрации; Б. увеличивается скорость реабсорбции; В. увеличивается скорость кровотока в почке; Г. глюкозурия приводит к снижению реабсорбции воды.

28. Диурез возрастает у больных несахарным диабетом, т.к.:

А. увеличивается скорость фильтрации; Б. увеличивается скорость реабсорбции; В. снижение содержания вазопрессина в крови приводит к снижению реабсорбции воды в нефронах; Г. гипергликемия приводит к глюкозурии и снижению реабсорбции воды.

29. Позывы на мочеиспускание возникают при объеме наполнения мочевого пузыря до:

А. 50 мл; Б. 150-300 мл; В. 1-1,5 л; Г. 500 мл.

30. Центр непроизвольного мочеиспускания находится в:

А. коре головного мозга; Б. продолговатом мозге; В. крестцовом отделе спинного мозга; Г. мочевом пузыре.

Теория.

1. Пищеварение и его организация.

Пищеварение — сложный физиологический и биохимический процесс, в ходе которого принятая пища в пищеварительном тракте подвергается физическим и химическим изменениям. В результате этого компоненты пищи должны сохранить свою пластическую и энергетическую ценность; приобрести свойства, благодаря которым они могут быть усвоенными организмом и включенными в его нормальный обмен веществ; утратить видовую специфичность (при сохранении которой компоненты пищи не усваиваются и как чужеродные вещества, вызывающие защитные реакции организма, могут быть причиной тяжелых патологических явлений).

Физические изменения пищи состоят в ее размельчении, набухании, растворении, химические — в последовательной деградации питательных веществ в результате действия на них компонентов пищеварительных соков, выделяемых в полость пищеварительного тракта его железами. Важнейшая роль в этом принадлежит гидролитическим ферментам секретов пищеварительных желез и исчерченной каемки тонкой кишки.

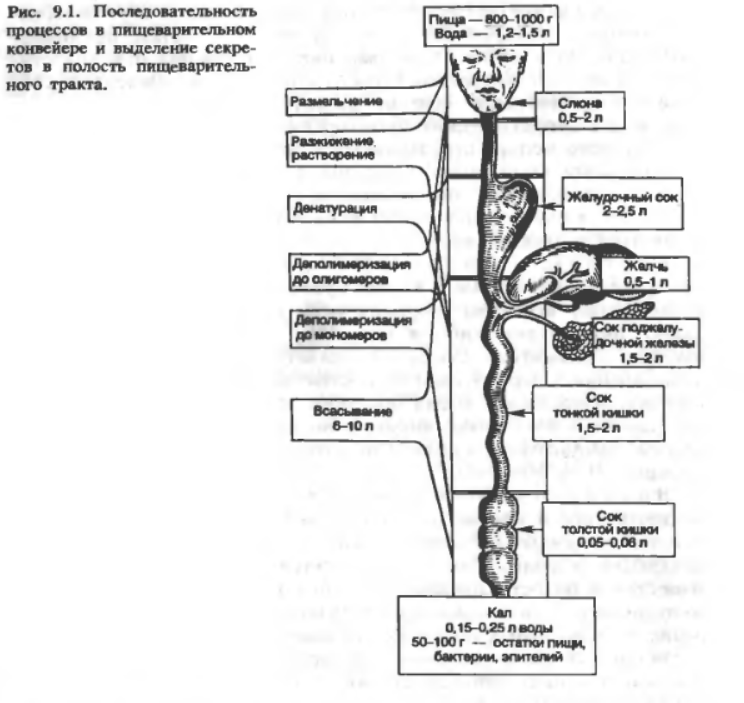

Названные процессы идут в определенной последовательности, «наслаиваясь» по отделам пищеварительного тракта (рис. 9.1). Продвижение пищевого содержимого в дистальном направлении, его задержка на различное время в том или ином отделе пищеварительного тракта, смешивание пищевых веществ с пищеварительным секретами обеспечиваются его гладкомышечным аппаратом, т. е. моторный аппарат пищеварительного тракта распределяет пищеварение во времени и пространстве и в большой мере влияет на его интенсивность. В результате деполимеризации питательных веществ образуются продукты, в основном мономеры, которые всасываются из кишечника в кровь и лимфу, транспортируются к тканям организма и включаются в его метаболизм. Вода, минеральные соли и некоторые органические компоненты пищи (в том числе витамины) всасываются в кровь неизмененными.

2. Пищеварительные и непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта.

Функции желудочно-кишечного тракта:

1. Моторная, или двигательная, функция осуществляется мускулатурой пищеварительного аппарата и заключается в жевании, глотании, передвижении пищи по пищеварительному тракту и удалении из организма непереваренных остатков.

2. Секреторная функция заключается в выработке железистыми клетками пищеварительных соков: слюны, желудочного, поджелудочного, кишечного соков и желчи.

3. Инкреторная функция связана с образованием в пищеварительном тракте ряда гормонов, которые оказывают специфическое воздействие на процесс пищеварения.

4. Экскреторная функция пищеварительного аппарата обеспечивается выделением пищеварительными железами в полость желудочно-кишечного тракта продуктов обмена (например, мочевины, аммиака, желчных пигментов), воды, солей тяжелых металлов, лекарственных веществ, которые затем удаляются из организма.

5. Всасывательная функция осуществляется слизистой оболочкой желудка и кишечника.Процесс пищеварения происходит в полости рта, желудке, двенадцатиперстной кишке, тонком и толстом кишечнике.

3. Типы пищеварения.

В зависимости от происхождения гидролитических ферментов пищеварение делят на три типа (А. М. Уголев): собственное, симбионтное и аутолитическое.

Собственное пищеварение осуществляется ферментами, синтезированными данным макроорганизмом, его железами, эпителиальными клетками — ферментами слюны, желудочного и поджелудочного соков, эпителия тонкой кишки.

Симбионтное пищеварение — гидролиз питательных веществ за счет ферментов, синтезированных симбионтами макроорганизма — бактериями и простейшими пищеварительного тракта. Симбионтное пищеварение у человека осуществляется в толстой кишке. У человека клетчатка пищи по типу собственного пищеварения из-за отсутствия соответствующего фермента в секретах желез не гидролизуется (в этом заключается определенный физиологический смысл — сохранение пищевых волокон, играющих важную роль в кишечном пищеварении), поэтому переваривание ее ферментами симбионтов в толстой кишке является важным процессом. В результате симбионтного пищеварения образуются вторичные пищевые вещества в отличие от первичных, образующихся в результате собственного пищеварения. У человека в условиях развитого собственного пищеварения его роль в общем пищеварительном процессе относительно невелика. Аутолитическое пищеварение осуществляется за счет экзогенных гидролаз, которые вводятся в организм в составе принимаемой пищи. Роль данного пищеварения существенна при недостаточно развитом собственном пищеварении. У новорожденных собственное пищеварение еще не развито, поэтому возможно его сочетание с аутолитическим пищеварением, т. е. питательные вещества грудного молока перевариваются ферментами, поступающими в пищеварительный тракт младенца в составе грудного молока.

В зависимости от локализации процесса гидролиза питательных веществ пищеварение делят на несколько типов. Прежде всего на внутри- и внеклеточное.Внутриклеточное пищеварение состоит в том, что транспортированные в клетку путем фагоцитоза и пиноцитоза (эндоцитоза) вещества гидролизуются клеточными (лизосомальными) ферментами либо в цитозоле, либо в пищеварительной вакуоли. Эндоцитозу отводится значительная роль в кишечном пищеварении в период раннего постнатального развития млекопитающих. В последнее время получены электронно-микроскопические данные о достаточно высокой, но качественно трансформированной эндоцитозной активности энтероцитов взрослых млекопитающих (И. А. Морозов).

Внеклеточное пищеварение делят (А. М. Уголев) на дистантное и контактное, пристеночное, или мембранное. Дистантное пищеварение совершается в среде, удаленной от места продукции гидролаз. Так осуществляется действие на питательные вещества в полости пищеварительного тракта ферментов слюны, желудочного сока и сока поджелудочной железы. Такое пищеварение в специальных полостях называется полостным. Эффективность полостного пищеварения определяется активностью ферментов секретов пищеварительных желез в соответствующих отделах пищеварительного тракта.

Пристеночное, контактное, или мембранное, пищеварение открыто в 50-х годах текущего столетия А. М. Уголевым. Такое пищеварение происходит в тонкой кишке на колоссальной поверхности, образованной складками, ворсинками и микроворсинками ее слизистой оболочки. Гидролиз происходит с помощью ферментов, «встроенных» в мембраны микроворсинок.

Богаты ферментами слизь, выделяемая слизистой оболочкой тонкой кишки (Ю. М. Гальперин и др.), и зона исчерченной каемки, образованная микроворсинками и мукополисахаридными нитями — гликокаликсом. В слизи и гликокаликсе находятся ферменты поджелудочной железы, перешедшие из полости тонкой кишки, и собственно кишечные ферменты, образующиеся в результате непрерывных процессов кишечной секреции и отторжения энтероцицитов.

Следовательно, пристеночное пищеварение в широком его понимании совершается в слое слизи, зоне гликокаликса и на поверхности микроворсинок с участием большого количества ферментов кишки и поджелудочной железы.

В настоящее время процесс пищеварения рассматривают как трехэтапный: полостное пищеварение- пристеночное пищеварение- всасывание. Полостное пищеварение заключается в начальном гидролизе полимеров до стадии олигомеров, пристеночное обеспечивает дальнейшую ферментативную деполимеризацию олигомеров в основном до стадии мономеров, которые затем всасываются.