2 курс / Микробиология 1 кафедра / Экзамен микробик / metodichka_4

.pdf

Практическая работа

1. Вирусологический метод диагностики (продолжение).

а) индикация и идентификация вируса гриппа в аллантоисной жидкости

куриного эмбриона.

II этап исследования: вскрытие куриных эмбрионов, взятие вируссодер-

жащей аллантоисной жидкости.

Скорлупу над воздушной камерой дезинфицируют, стерильными ножни-

цами срезают ее на 2-3 мм выше границы воздушной камеры. Через прокол в хорионаллантоисной оболочке стерильной пастеровской пипеткой набирают вируссодержащую аллантоисную жидкость в количестве 3-4 мл в стерильную пробирку. Индикацию вируса гриппа в аллантоисной жидкости проводят в ре-

акции гемагглютинации (РГА) (таблица 3).

Таблица 3 – Индикация и определение титра вируса гриппа в РГА

Разведения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контроль |

|

вируса |

1/10 |

1/20 |

1/40 |

1/80 |

1/160 |

1/320 |

|

|||||||||||

|

эритроцитов |

|||||||||||||||||

Ингредиенты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Физиологический |

- |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

0,5 |

||||||||||

раствор (мл) |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вируссодержащая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

аллантоисная |

жид- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кость (мл) |

|

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в дез. р-р |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1% куриные эритро- |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

0,5 |

||||||||||

циты (мл) |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Учет реакции |

через |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

- |

|

- |

|||||||||

30 минут |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Затем проводят идентификацию вируса гриппа в РТГА (таблица 4).

7

Таблица 4 – Идентификация вируса гриппа в РТГА

Разведения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Конт- |

Контр |

|

сывороток |

1/10 |

1/20 |

1/40 |

1/80 |

1/160 |

1/320 |

|

роль |

эрит- |

||||||||||

|

|

|

сыво- |

роци- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ингредиенты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ротки |

тов |

|

Физ. раствор (мл) |

- |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

|

- |

0,5 |

||||||||||

Гриппозные |

ди- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

агностические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сыворотки |

(мл) |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

|

0,5 |

|

|||||||||

А(H1N1), |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A(H3N2), B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в дез. р-р |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,25 |

|

|

|

||

Вируссодержащая |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

|

- |

- |

||||||||||

жидкость (мл) |

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Контакт 30-40 минут при комнатной температуре

1% куриные 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

эритроциты (мл)

Как видно из таблицы 4, вначале наливают по 0,25 мл физ. раствора во 2, 3, 4, 5 и 6 лунки полистироловой пластины, а в 8-ю лунку – 0,5 мл. Затем готовят двукратные разведения типовых гриппозных диагностических сывороток до разведения 1/320. К этим разведениям добавляют вируссодержащую жидкость в объеме 0,25 мл и смеси оставляют для контакта на 30-40 минут при комнатной температуре. После этого во все лунки вносят по 0,5мл 1% взвеси куриных эритроцитов.

Контроли реакции: контроль сыворотки (0,5мл сыворотки + 0,5мл эритроцитов) и контроль эритроцитов (0,5мл физ. раствора + 0,5мл эритроцитов).

Учет реакции через 1-2 часа (таблица 5).

Таблица 5 – Схема учета РТГА

Разведения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сывороток |

|

|

|

|

|

|

Контр. |

Контр. |

|

|

|

|

|

|

|

|

эрит- |

||

|

1/10 |

1/20 |

1/40 |

1/80 |

1/160 |

1/320 |

сыво- |

||

Гриппозные |

роци- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

ротки |

|||

диагностичес- |

|

|

|

|

|

|

тов |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

кие сыворотки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A(H1N1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A(H3N2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

Заключение о типе вируса сделайте самостоятельно.

б) индикация и индентификация вирусов, культивируемых в культуре клеток Нер-2.

8

III этап исследования: учет цитопатогенного действия (ЦПД) исследуемого вируса на культуру клеток Нер-2.

Под малым увеличением микроскопа отмечают дегенерацию клеток, свидетельствующую о размножении вирусов. Монослой разрушен, оставшиеся клетки округлые, без отростков, с темной зернистой цитоплазмой.

С целью идентификации вирусов производят постановку реакции нейтрализации (РН) в культуре клеток с аденовирусными диагностическими сыворотками к вирусам 3, 4 и 7 типов, т.к. они наиболее часто вызывают заболевания у людей.

Для постановки РН в три пробирки стерильной пипеткой вносят аденовирусные диагностические сыворотки 3, 4, 7 типов в объеме 0,2 мл. К каждой из этих сывороток добавляют другой стерильной пипеткой по 0,2 мл исследуемой вируссодержащей жидкости. Смеси оставляют для контакта на 1 час, затем каждой смесью в объеме 0,2 мл заражают флаконы с культурой клеток и добавляют по 0,8 мл среды 199.

Контроли реакции: контроль культуры клеток; контроль сывороток (культура клеток + смесь сывороток 3, 4, 7 типов); контроль вируса (культура клеток + вируссодержащая жидкость). Все флаконы (опытные и контрольные) помещают в термостат при температуре 370С на 48-72 часа.

IV этап исследования: учет РН в культуре клеток (таблица 6).

Таблица 6 – Схема учета РН в культуре клеток

Контроль |

Контроль |

Контроль |

Вирус + |

Вирус + |

Вирус + |

культуры |

смеси сы- |

вируса |

сыворотка |

сыворотка |

сыворотка |

клеток |

вороток |

|

3 типа |

4 типа |

7 типа |

|

|

|

|

|

|

Вконтроле культуры клеток и контроле смеси сывороток – монослой из нормальных клеток, т.е. отсутствует дегенерация.

Вконтроле вируса – дегенерация клеток за счет цитопатогенного действия исследуемого вируса.

Вопытных флаконах монослой из нормальных клеток остается в том флаконе, где произошла нейтрализация вируса, т.е. тип сыворотки совпал с типом инфицирующего агента.

Заключение о типе вируса сделайте самостоятельно.

9

Занятие №15

Тема. Бактериофаги. Генетика и изменчивость бактерий. Антибиотики.

Цель занятия. Изучить свойства бактериофагов, их практическое применение,

генетику и изменчивость бактерий, характеристику и спектр действия антибио-

тиков. Освоить методы определения чувствительности бактерий к антибиоти-

кам.

I.Теоретические знания:

1.Морфология и структура бактериофагов, их классификация.

2.Вирулентные и умеренные бактериофаги. Фазы взаимодействия вирулентно-

го бактериофага с клеткой. Практическое применение бактериофагов.

3.Организация генетического материала бактериальной клетки. Факторы вне-

хромосомной наследственности.

4.Виды генетической изменчивости. Использование генной инженерии в меди-

цине.

5.Антибиотики. Классификация антибиотиков по механизму антимикробного действия.

6.Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. Осложне-

ния и последствия антибиотикотерапии.

II.Практические навыки:

1.Определение фаготипа бактерий.

2.Определение чувствительности бактерий к антибиотикам методом серийных разведений.

3.Определение чувствительности бактерий к антибиотикам диско-

диффузионным методом.

1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ

1. Морфология и структура бактериофагов, их классификация.

Бактериофаги (от греч. bacterion – бактерии, phagos – пожирающий) –

вирусы бактерий, вызывающие их гибель.

Бактериофаги были открыты в 1917 г. канадским ученым Ф. Д'Эррелем. Исследователь выделил из испражнений больных дизентерией фильтрую-

щийся агент, способный разрушать, лизировать дизентерийные бактерии. Последующие наблю-

дения показали, что бактериофаги встречаются повсеместно, где есть бактерии: в почве, сточных Ф. Д'Эррель водах, кишечном тракте человека и животных, гнойном отделяемом и других субстратах. По-

этому в широком смысле слова их часто называ-

ют просто фагами.

В зависимости от формы и структурной организации фаги подразделяют на пять морфологических групп (классификация А.С. Тихоненко) (рисунок 6):

I. Фаги I типа – нитевидной формы.

II. Фаги II типа – имеют головку и рудимент отростка.

III. Фаги III типа – имеют головку с коротким отростком.

IV. Фаги IV типа – имеют головку и длинный несокращающийся отросток.

V.Фаги V типа – имеют головку и длинный сокращающийся отросток.

Рисунок 6 – Морфологическая классификация бактериофагов по А.С.Тихоненко

2

Самое сложное строение у фагов V группы.

Структура сложноустроенного фага (рисунок 7):

-головка, в которой содержится нуклеиновая кислота;

-воротничковая часть;

-отросток, сверху покрытый сократительным чехлом. На конце отростка находятся базальная пластинка и нити прикрепления для адсорбции фага на бактериальной клетке.

Оболочечные структуры фага имеют белковую природу.

воротничковая часть

базальная

пластинка

нити

прикрепления

Рисунок 7 – Структура сложноустроенного фага

2.Вирулентные и умеренные бактериофаги. Фазы взаимодействия виру-

лентного бактериофага с клеткой. Практическое применение бактерио-

фагов.

В зависимости от характера взаимодействия с бактериальной клеткой, раз-

личают вирулентные и умеренные бактериофаги.

Вирулентные фаги способны вызывать взрывную продуктивную инфек-

цию. Проникнув в бактериальные клетки, они размножаются и вызывают лизис бактерий. Умеренные фаги чаще вызывают интегративную вирусную инфек-

цию, которая может переходить в продуктивную.

3

Фазы взаимодействия сложноустроенного вирулентного бактериофага

с клеткой:

Адсорбция (отростковой частью фага) на клеточной стенке бактерий. В эту фазу рецепторы базальной пластинки и нитей прикрепления специфически взаимодействуют с определенными рецепторами клеточной стенки бактерий.

Адсорбция (отростковой частью фага) на клеточной стенке бактерий. В эту фазу рецепторы базальной пластинки и нитей прикрепления специфически взаимодействуют с определенными рецепторами клеточной стенки бактерий.

На бактериях, лишенных клеточной стенки (L-формы, микоплазмы), фаги не адсорбируются.

Проникновение нуклеиновой кислоты фага в клетку: происходит сокра-

Проникновение нуклеиновой кислоты фага в клетку: происходит сокра-

щение чехла отростка и растворение с помощью фагового лизоцима неболь-

шого участка клеточной стенки бактерии. Затем ДНК из головки бактериофа-

га через канал отростка инъецируется (впрыскивается) в цитоплазму клетки,

при этом оболочка фага остается на поверхности бактериальной клетки.

Синтез фаговых частиц (подобно синтезу вирусов в эукариотической клет-

Синтез фаговых частиц (подобно синтезу вирусов в эукариотической клет-

ке): происходит репликация нуклеиновой кислоты бактериофага с образова-

нием множества копий, а на рибосомах бактериальной клетки – синтез фаго-

вых белков головки и отростка.

Композиция фаговых частиц: происходит сборка белковых оболочек и нуклеиновых кислот и формируются зрелые бактериофаги.

Композиция фаговых частиц: происходит сборка белковых оболочек и нуклеиновых кислот и формируются зрелые бактериофаги.

Выход фагов из бактериальной клетки путем лизиса клетки изнутри. Он осуществляется за счет свободного лизоцима, выделяемого множеством фа-

Выход фагов из бактериальной клетки путем лизиса клетки изнутри. Он осуществляется за счет свободного лизоцима, выделяемого множеством фа-

гов, что приводит к гибели бактерий в результате ее осмотического лизиса.

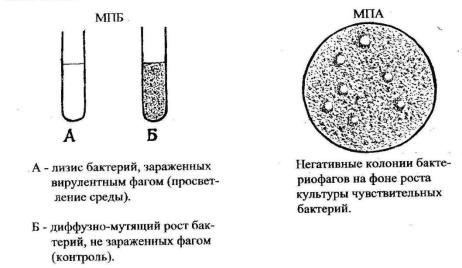

Репродукция вирулентного фага в популяции бактерий, выращенных в жидкой питательной среде (МПБ), сопровождается их лизисом и просветлени-

ем среды (рисунок 8а). В популяции чувствительных бактерий, выращенных сплошным газоном на плотной питательной среде (МПА), фаги образуют зоны очагового лизиса (рисунок 8б), которые называются «негативными колониями» или стерильными бляшками.

4

а) |

б) |

Рисунок 8 – Результат взаимодействия вирулентного бактериофага с бак-

териальной популяцией на жидкой и плотной питательной среде

Умеренные фаги чаще взаимодействуют с клеткой по типу интегративной вирусной инфекции: ДНК фага интегрируется с ДНК клетки и называется про-

фагом. Став частью хромосомы бактерии, профаг, при ее размножении, пере-

дается бактериальному потомству. Клетка, несущая профаг, называется лизо-

генной. Под влиянием различных факторов (УФ-света, некоторых химических веществ) связь профага с ДНК бактериальной клетки нарушается и профаг пе-

реходит в цитоплазму клетки, где размножается и ведет себя как вирулентный.

Практическое применение бактериофагов

I. Для диагностики инфекционных заболеваний используют метод фа-

готипирования, когда с помощью известного набора фагов определяют фаго-

вариант исследуемых бактерий. Метод основан на специфичности фагов, т.е.

способности взаимодействовать только с бактериями, имеющими специфиче-

ские рецепторы для адсорбции фага и лизиса этих бактерий. Фаготипирование используют для диагностики брюшного тифа, дизентерии, холеры, стафилокок-

ковых инфекций (рисунок 9).

5

Рисунок 9 – Фаготипирование стафилококков с помощью набора различ-

ных типоспецифических фагов.

Метод фаготипирования имеет важное эпидемиологическое значение, т.к.

позволяет установить связи между источником инфекции и отдельными слу-

чаями заболевания. Выделение бактерий одного фаговарианта от разных боль-

ных указывает на общий источник их заражения.

II. Для лечения:

-стафилококковый бактериофаг (при гнойно-воспалительных заболева-

ниях, вызванных стафилококками);

-бактериофаг P.aeruginosa (при гнойно-воспалительных заболеваниях,

вызванных синегнойной палочкой);

-клебсиеллезный бактериофаг (при заболеваниях, вызванных клебсиел-

лами).

Комбинированные многокомпонентные препараты бактериофагов:

-коли-протейный бактериофаг (для лечения эшерихизов и дисбактерио-

зов, вызванных бактериями рода Proteus);

-пиобактериофаг (для лечения стафилококковой, стрептококковой, клеб-

сиеллезной, протейной, синегнойной инфекции и эшерихиозов);

-интести-бактериофаг (для лечения бактериальной дизентерии, сальмо-

неллезов, эшерихиозов, а также протейной, стафилококковой, энтеро-

кокковой и синегнойной инфекций).

6

Бактериофаги применяют местно путем аппликации на раневую или ожо-

говую поверхность, введением в полости (брюшную, плевральную, мочевой пу-

зырь), через рот, а также ректально. Соответственно способу применения пре-

параты бактериофагов выпускают в различных лекарственных формах (жидкая форма, таблетки, мази, свечи, аэрозоли). Перед назначением бактериофага

необходимо поставить пробу на чувствительность к нему выделенной

культуры микроорганизмов.

III.Для профилактики брюшного тифа и дизентерии у людей, контак-

тировавших с больным, используют брюшнотифозный и поливалентный дизен-

терийный бактериофаги.

3. Организация генетического материала бактериальной клетки. Факторы

внехромосомной наследственности.

Генетический материал бактериальной клетки представлен хромосом-

ной ДНК с гаплоидным набором генов. Хромосомная ДНК находится в супер-

спирализованной форме в виде кольца.

В бактериях могут присутствовать внехромосомные молекулы ДНК: плаз-

миды, транспозоны, вставочные последовательности.

Хромосомный и внехромосомный генетический материал свободно распо-

лагается в цитоплазме.

Факторы внехромосомной наследственности

Факторы внехромосомной наследственности (плазмиды, транспозоны,

вставочные последовательности) состоят из молекул ДНК, не являются жиз-

ненно важными для бактерий, но придают им новые свойства.

Плазмиды – кольцевидные молекулы ДНК, способные к саморепликации и несущие от 40 до 50 генов. Они находятся в автономном состоянии в цито-

плазме бактерий и способны к самопереносу из одной клетки в другую при конъюгации. Плазмиды кодируют свойства, дающие бактерии преимущества при попадании в неблагоприятные условия существования.

7