- •Ферменты. Номенклатура. Классификация ферментов

- •6 Билет

- •3. Пигмент билирубин????

- •3) Молекулярные механизмы патогенеза острого панкреатита.

- •14 Билет

- •2) Функции сосудистого эндотелия, субэндотелия, тромбоцитов.

- •3) Диагностика панкреатита.

- •16 Билет.

- •3 Метаболические механизмы алкоголизма.

- •3) Моногенные заболевания.

- •3) Полиморфизм гена апобелка е, клиническое значение.

- •21 Билет

- •2. Особенности метаболизма и энергетического обмена в клетках поперечно-полосатой мускулатуры и миокарда.

- •2) Характеристика и роль фибриллярных и регуляторных белков в процессе мышечного сокращения. Механизм мышечного сокращения, этапы. Роль ионов кальция в реализации механизма мышечного сокращения.

- •2. Кальцитриол: химическая природа, этапы синтеза, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты. Представление о заболевании «рахит».

- •26 Билет

- •2) Адреналин- химическая природа, органы мишени, биологические эффекты.

- •3) Моноклональные антитела, препараты на их основе против опухолей.

- •27 Билет

- •1. Понятие о процессах катаболизма и анаболизма. Функции клеточного метаболизма. Стадии генерирования энергии по Кребсу.

- •2. Ферментативные системы антирадикальной защиты. Катализируемые реакции.

- •3. Вектор иммуноконъюгата. Вещества, используемые в качестве векторов адресной доставки.

- •2.Типы переваривания*. Функции жкт как пищеварительно-транспортного конвейера*. Функции слюны*. Функции жёлчных кислот*.

- •3.Эпидермальнвй фактор роста и а-фетопротеин : их использование в качестве векторов.

- •1) Биосинтез триацилглицеринов (таг): последовательность реакций, субстраты, ферменты. Особенности синтеза в печени, жировой ткани, энтероцитах. Регуляция процесса.

- •3) Понятие о рекомбинантных днк.

- •2) Неферментативные системы антирадикальной защиты и их физиологическое значение.

- •2. Действие первичных и вторичных продуктов перекисного окисления на мембраны и другие структуры.

- •3. Действие наркотиков. Дофаминовая система.

- •1. Разобщители цпэ.

- •2. Пути обезвреживания аммиака.

- •3. Теломеразная активность.

- •38 Билет

3) Моногенные заболевания.

Заболевания с единичными генными мутациями, приводящие к изменению порядка нуклеотидов в молекуле ДНК, что влияет на последовательность аминокислот, ктр кодируются данным геном. Аутосомно-доминантные: арахнодактилия, синдром Марфана. Аутосомно-рецессивные: фенилкетонурия, микроцефалия, ихтиоз, серповидно-клеточная анемия.

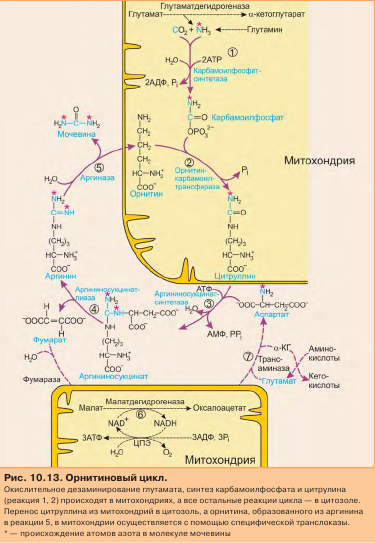

19 билет: 1. Синтез мочевины: схема реакций, суммарное уравнение.

Синтез мочевины – циклический процесс. Суммарное уравнение: СO2 + NH3 + 2H2O + Аспарат + 3АТФ + 2Н2О → Мочевина + Фумарат + 2(АДФ + Н3РО4) + АМФ + Н4Р2О7.

Включение

азота происходит в двух реакциях. Один

из атомов азота поступает в форме NH3 в

реакции I и является продуктом

дезаминирования аминокислот, а другой

включается в составе аспартата (реакция

3). Этот второй азот может поступать в

аспартат из любой аминокислоты путем

трансаминирования с оксалоацетатом

(реакция 7).

Включение

азота происходит в двух реакциях. Один

из атомов азота поступает в форме NH3 в

реакции I и является продуктом

дезаминирования аминокислот, а другой

включается в составе аспартата (реакция

3). Этот второй азот может поступать в

аспартат из любой аминокислоты путем

трансаминирования с оксалоацетатом

(реакция 7).

Процесс эндергонический, требующий 3 моль АТФ для синтеза одной молекулы мочевины (реакции 1, 3).

**Орнитиновый цикл связан с цитратным циклом, так как оксалоацетат, необходимый для трансаминирования, образуется из фумарата в реакциях цитратного цикла, протекающего в митохондриях клетки (реакция 6).

***Определение концентрации мочевины в моче при обнаружении повышенного уровня мочевины в крови позволяет оценить состояние выделительной функции почек, и, следовательно, определить (или предположить) причину гиперуремии. Повышение уровня мочевины в крови с одновременным снижением ее экскреции отмечают не только при нарушении выделительной функции почек, но и при нарушении почечной гемодинамики, обусловленной гиповолемией или сердечной недостаточностью. Уровень мочевины в моче изменяется под действием физиологических факторов (характер питания, физическая нагрузка.), при приеме лекарственных препаратов.

Повышенные значения: диета с повышенным содержанием белка; усиление катаболизма эндогенных белков (голодание, кахексия, лейкозы, лучевая болезнь, массивные ожоги, ранения, желудочно-кишечные кровотечения, гипертиреоз).

Пониженные значения: Нарушение синтетической функции печени (цирроз, гепатит);снижение выделительной функции почек (острая и хроническая почечная недостаточность); беременность; нарушение всасывания аминокислот в тонком кишечнике; диета с низким содержанием белка.

2. Кальцитонин: химическая природа, механизм действия и биологические эффекты.

Кальцитонин. Вырабатывается и секретируется К-клетками Щит.железы. Хим.природа: пептидная. Мех.дей-я: мембранно-внутриклеточный. Органы мишени: кости (кл-ки костей – остеокласты), почки, желудок, кишечник, кл-ки ЦНС.

Биологич.эфф-ты: подавляет резорбцию костного минерала остеокластами и реабсорбцию ионов Ca и фосфатов, натрия, калия и магния в почках. Снижает секрецию гастрина и соляной к-ты в желудке, трипсина и амилазы в экзокрин.ч-ти поджел.ж. Усиливает поступление в кишечник воды и ионов натрия, калия, хлора. Оказывает прямой анальгетический эфф-т, действуя на рецепторы кл-к гипоталамуса и лимбической сис-мы.

Паратиреоидный гормон: химическая природа, органы- мишени, биологические эффекты. Влияние на обмен кальция и фосфора гипо- и гиперпродукции ПТГ.

ПТГ синтезируется и секретируется кл-ми паращитовидных желез. Хим.природа – пептид. Мех.дей-я: мембранно-внутриклеточный. Органы-мишени: кости скелета, почки, кишечник.

Биологич.эфф-ты: сохраняют содержание ионов Ca и увеличивают их концентрацию в жид-ях орг-ма. На почки – усиление реабсорбции ионов Ca. В почках усиливает образование из предшественников гормональной формы витамина Д3. Остеобласты на поверх-ях костей под дей-ем ПТГ наичнают выделять цитрат, лактат, лизосомальные ферменты), стимулирующие разрушение костного минерала остеокластами (это сопровождается поступлением в кровь ионов кальция и фосфатов. 3. Патобиохимия инфаркта миокарда.

Инфаркт миокарда - некроз части сердечной мышцы в результате острой окклюзии коронарной артерии. Наиболее частой причиной прекращения кровотока является тромбоз, развивающийся при повреждении нестабильной атеросклеротической бляшки. В результате длительной ишемии участка сердца развивается некроз кардиомиоцитов. Затем начинается фагоцитоз некротических тканей с образованием рубцового поля к 4-8 неделе заболевания. ЗАДАЧА: При проведении теста на толерантность к глюкозе её концентрация в крови натощак и через 2 ч после сахарной нагрузки оказалась, соответственно 5 и 11,1 ммоль/л.

"Диабетическим порогом" считают концентрацию глюкозы выше 7 ммоль/л. Промежуток уровня глюкозы натощак 4,5-6,9 ммоль/л является неоднозначным, поэтому требует проведения теста на толерантность к глюкозе. 11,1 ммоль\л явл.показателем сахарного диабета. Глюкозо-толерантный тест выявляет не только латентно текущий сахарный диабет, но и склонность к возникновению диабета у пациента в будущем.

Билет 20

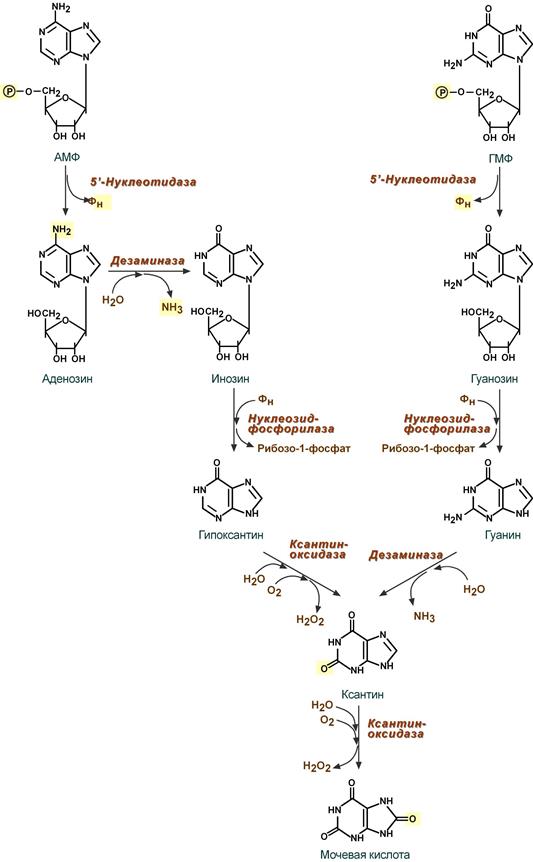

Катаболизм пуриновых нуклеотидов. Резервные пути реутилизации пуриновых нуклеотидов. Подагра.

*

У человека основной продукт катаболизма

пуриновых нуклеотидов - мочевая кислота.

Её образование идёт путём гидролитического

отщепления фосфатного остатка от

нуклеотидов с помощью нуклеотидаз или

фосфатаз, фосфоролиза N-гликозидной

связи нуклеозидов пуриннуклеозидфосфорилазой,

последующего дезаминирования и окисления

азотистых оснований.

*

У человека основной продукт катаболизма

пуриновых нуклеотидов - мочевая кислота.

Её образование идёт путём гидролитического

отщепления фосфатного остатка от

нуклеотидов с помощью нуклеотидаз или

фосфатаз, фосфоролиза N-гликозидной

связи нуклеозидов пуриннуклеозидфосфорилазой,

последующего дезаминирования и окисления

азотистых оснований.

1. Дефосфорилирование АМФ и ГМФ – фермент 5'-нуклеотидаза.

2. Гидролитическое отщепление аминогрупы от С6 в аденозине – фермент дезаминаза. Образуется инозин.

3. Удаление рибозы от инозина (с образованием гипоксантина) и гуанозина (с образованием гуанина) с ее одновременным фосфорилированием – фермент нуклеозидфосфорилаза.

4. Окисление С2 пуринового кольца: гипоксантин при этом окисляется до ксантина (фермент ксантиноксидаза), гуанин дезаминируется до ксантина – фермент дезаминаза.

5. Окисление С8 в ксантине с образованием мочевой кислоты – фермент ксантиноксидаза. Около 20% мочевой кислоты удаляется с желчью через кишечник, где она разрушается микрофлорой до CO2 и воды. Остальная часть удаляется через почки.

Мочевая кислота – это продукт распада нуклеиновых кислот и пуриновых оснований под влиянием ферментов. Ее большая часть выделяется в желудочно-кишечный тракт, а меньшая через почки удаляется с мочой.

** При норме содержание мочевой кислоты в крови мужчин и женщин должно быть меньше 360 мкмоль/л. Для людей с факторами риска - гипертонией, сахарным диабетом, проблемами с почками - не более 300 мкмоль/л.

Гиперурикемия развивается на фоне нескольких состояний (у одного и того же человека они могут быть сопутствующими):

— Заболевания почек и ЖКТ. — Избыток пуринов в рационе. — Нарушенный обмен веществ, инсулинорезистентность, ожирение. В этом случае сам организм синтезирует слишком много мочевой кислоты - возникает гиперурикемия.

***Подагра - заболевание, связанное с нарушением пуринового обмена, характеризующееся повышением содержания мочевой кислоты в крови (гиперурикемией) и отложением уратов в суставных и/или околосуставных тканях, почках и других органах.

Накопление избыточного количества мочевой кислоты в крови может быть обусловлено либо её высокой продукцией (повышен синтез эндогенных пуринов), либо низкой экскрецией, либо сочетанием этих механизмов. Различают первичную и вторичную подагру. К вторичной форме относят подагру, развившуюся при назначении различных ЛС.

Первичная гиперпродукция связана с дефектами ферментативной системы синтеза мочевой кислоты. Два таких дефекта: недостаточность гипоксантин-гуанинфосфорибозил трансферазы и повышение активности рибозофосфат пирофосфокиназы. Эти ферменты контролируются генами, сцепленными с X-хромосомой, поэтому первичная гиперпродукция возникает только у лиц мужского пола. При поступлении в организм с пищей избыточного количества субстратов для образования пуринов начинается гиперпродукция мочевой кислоты.

Вторичная гиперпродукция обусловлена повышенным распадом клеток при гемобластозах, парапротеинемиях, хроническом гемолизе, проведении противоопухолевой химиотерапии, а также характерна для лиц, злоупотребляющих алкоголем. Гиперурикемия часто сопутствует псориазу, хотя клинические проявления подагры при этом развиваются редко.

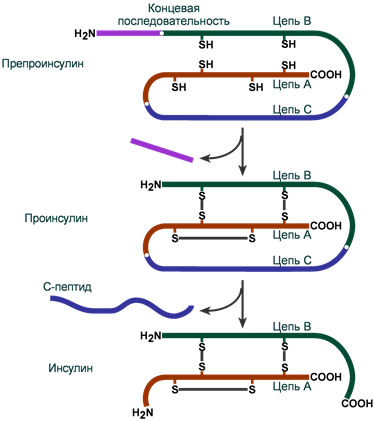

Инсулин: химическая природа, локализация биосинтеза, схема синтеза, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты.

Инсулин – полипептид, состоящий из двух субъединиц, ктр соединены м\д собой с помощью дисульфидных мостиков. Гормон белковой природы.

Инсулин

синтезируется в β-клетках поджелудочной

железы в виде препроинсулина, на N-конце

которого находится концевая сигнальная

последовательность из 23 аминокислот,

служащая проводником всей молекулы в

полость эндоплазматической сети. Здесь

концевая  последовательность

сразу отщепляется и проинсулин

транспортируется в аппарат Гольджи. На

данном этапе в молекуле проинсулина

присутствуют А-цепь, В-цепь и С-пептид.

В аппарате Гольджи проинсулин упаковывается

в секреторные гранулы вместе с ферментами,

необходимыми для "созревания"

гормона. По мере перемещения гранул к

плазматической мембране образуются

дисульфидные мостики, вырезается

связующий С-пептид (31 аминокислота) и

формируется готовая молекула инсулина.

В готовых гранулах инсулин находится

в кристаллическом состоянии в виде

гексамера, образуемого с участием двух

ионов Zn2+.

последовательность

сразу отщепляется и проинсулин

транспортируется в аппарат Гольджи. На

данном этапе в молекуле проинсулина

присутствуют А-цепь, В-цепь и С-пептид.

В аппарате Гольджи проинсулин упаковывается

в секреторные гранулы вместе с ферментами,

необходимыми для "созревания"

гормона. По мере перемещения гранул к

плазматической мембране образуются

дисульфидные мостики, вырезается

связующий С-пептид (31 аминокислота) и

формируется готовая молекула инсулина.

В готовых гранулах инсулин находится

в кристаллическом состоянии в виде

гексамера, образуемого с участием двух

ионов Zn2+.

Секреция инсулина находится также под контролем: Адреналин при воздействии α2-рецепторы тормозит синтез инсулина при любом фоне глюкозы. Воздействие на β-рецепторы стимулирует синтез инсулина (активацию производит холецистокинин, секритин). Высокие концентрации гормона роста, кортизола эстрогенов также стимулируют синтез инсулина. Соматостатин – тормозит секрецию инсулина, соматотропин – активирует.

Ферменты, которые активирует инсулин. Гексокиназа. Фосфофруктокиназа. Пируваткиназа.

Органы-мишени: печень (активация синтеза гликогена и жирных к-т, торможение гликогенолиза и глюконеогенеза), жировая ткань (активация синтеза глицерина и жирных к-т), мышцы (активация синтеза белка и гликогена, торможение распада белков).

Механизм действия инсулина. Действие инсулина начинается с его связывания со специфическим гликопротеиновым рецептором на поверхности клетки. Инсулиновый рецептор постоянно синтезируется и разрушается. При связывании с гормоном происходит его поглощение по типу эндоцитоза и действуя на специфические внутриклеточные белки (субстраты инсулинового рецептора) происходит каскад реакций и транскрипция, которая запускает все необходимые процессы в клетке.