- •Практичекое занятие № 3 тема: эволюция покровов тела и скелета хордовых

- •1. Типы, формы и правила эволюции групп организмов.

- •2. Соотношение онтогенеза и филогенеза. Биогенетический закон и его сущность.

- •3. Филэмбриогенезы: анаболии, девиации, архаллаксисы. Палингенезы и ценогенезы.

- •4. Основные принципы и способы эволюционного преобразования органов и функций позвоночных животных.

- •5. Филогенетические координации и онтогенетические корреляции.

- •6. Основные филогенетические преобразования покровов тела позвоночных

- •7. Характеристика онтофилогенетических пороков покровов тела.

- •8. Основные филогенетические преобразования мозгового и висцерального отделов черепа у позвоночных животных.

- •9. Характеристика прогрессивных преобразований осевого скелета и конечностей позвоночных животных.

- •10. Характеристика онтофилогенетических пороков развития скелета.

3. Филэмбриогенезы: анаболии, девиации, архаллаксисы. Палингенезы и ценогенезы.

Филэмбриогенезы – это эмбриональные перестройки, которые сохраняются у взрослых форм и имеют адаптивное значение. А.Н. Северцов выделил 3 типа филэмбриогенезов:

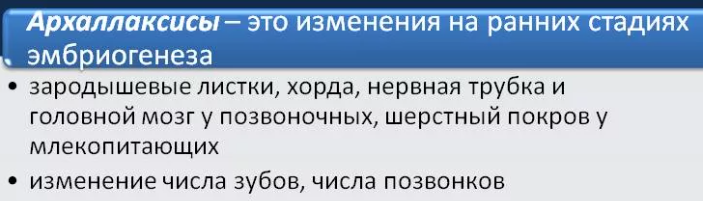

Архаллаксисы – это изменения с момента закладки органа(например, развитие волосяного покрова у млекопитающих); при этом в начале морфогенеза включаются мутировавшие гены и поэтому развитие идет новым путем (рекапитуляции отсутствуют);

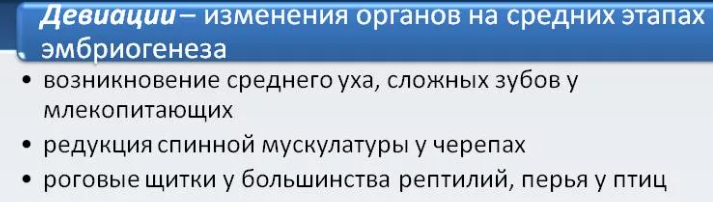

Девиации – уклонения с середины развития органа (например, развитие чешуи рептилий); первоначально повторяется формообразовательный прцесс, характерный для предков по филогенезу, а в середине морфогенеза включаются в работу мутировавшие гены, и развитие органа идет новым путем (наблюдается частичная рекапитуляция);

Анаболии – надвставки, дополнения в развитии органа (например, от двухкамерного сердца к четырехкамерному); первоначально рекапитулируют все предыдущие стадии развития органа, и только в конце эмбриогенеза включаются в работу мутировавшие гены, дополняющие формообразовательный процесс дальнейшей дифференцировкой (проявляется биогенетический закон)

Биогенетический Закон вошел в биологию как закон Геккеля-Мюллера, так как Мюллер дал формулировку закона, однако очень сложную. Мюллер также как Геккель обратил внимание, что в процессе развития могут быть рекапитуляции, а могут отсутствовать. Геккель в связи с разными типами развития выделил тип с палингенезами и ценогензами.

Палингенезы – это повторение у зародышей признаков их предков по филогенезу (закладка жаберных щелей, хорды, первичного хрящевого черепа, двухкамерного сердца у наземных позвоночных).

Ценогенезы – приспособительные признаки, которые возникают у зародышей и не сохраняются у взрослых организмов. Они нарушают ход исторического развития, по ним нельзя восстановить картину развития вида (развитие в эмбриогенезе у высших позвоночных амниона, хориона, аллантоиса).

4. Основные принципы и способы эволюционного преобразования органов и функций позвоночных животных.

В процессе эволюции под действием естественного отбора органы претерпевают изменения. Органы и системы могут развиваться прогрессивно, регрессивно или подвергаться перестройке, не меняя уровня организации. В основе самой возможности функциональных преобразований органов лежат два принципа: мультифункциональность - свойство каждого органа исполнять несколько функций; и множественное обеспечение функций - выполнение одной функции несколькими органами-исполнителями (например, кожа амфибий – орган дыхания, выделения, чувствительности, защиты; функция дыхания выполнятся лёгкими, кожей и ротовой полостью). Эти два принципа обеспечивают гибкость и лучшую приспособляемость в борьбе за существование. Конкретные способы (принципы) и преобразований разнообразны. Наиболее важными являются следующие:

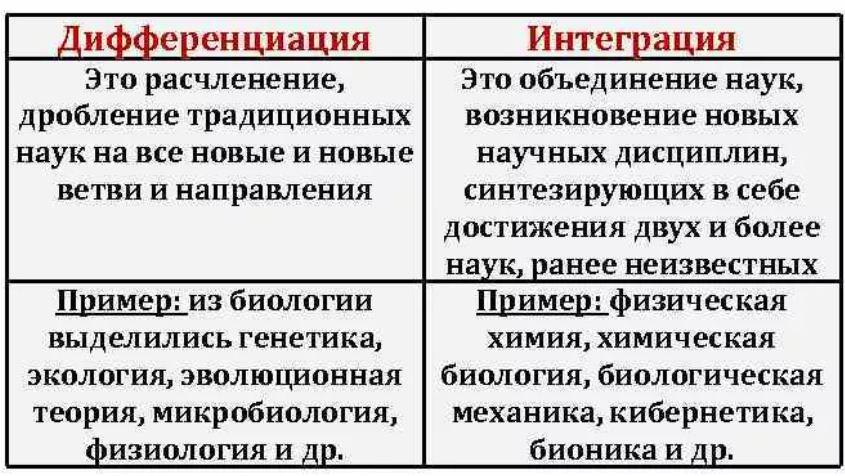

Дифференциация – разделение органа на специализированные отделы (5 отделов позвоночника, отделы кишечника, головного мозга, нефрона и др.). Дифференциация всегда сопровождается интеграцией – усилением взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия частей

.

.

2. Расширение функций – увеличение числа функций органа (зубы – не только захват, но измельчение пищи).

3. Смена функций – второстепенная функция органа становится главной (плавательный пузырь становится легкими, жаберная дуга – челюстью и др.). Возникающие при этом органы называются гомологичными – общими по происхождению и плану строения, независимо от выполняемой функции.

Пример: плавательный пузырь

• у рыб - гидростатический орган.

• у кистеперых рыб - дополнительный орган дыхания

• у земноводных - преобразуется в легкое, и основной функцией его становится дыхательная.

• у пресмыкающихся и млекопитающих (крокодилов, ластоногих и китообразных), ведущих водный образ жизни, а также у наземных форм во время плавания - первичная функция плавательного пузыря сохраняется за легкими

• у пресмыкающихся и млекопитающих, ведущих наземный образ жизни, легкие

+выполняют только дыхательную функцию

4. Активация и интенсификация функции – усиление главной функции органа (прогрессивное развитие лёгких, сердца, мозга, подвижности челюстей, языка и др.).

5. Полимеризация – процесс увеличения в филогенезе числа равноценных гомологичных образований в организме. Принцип полимеризации выдвинут в 1929 г В.А.Догелем. Полимеризация обеспечивает множественность элементов данной биологической системы, повышая надежность её работы за счет взаимозаменяемых компонентов. При полимеризации происходит некоторая децентрализация и дезинтеграция организма. Полимеризация наиболее характерна для простейших (полимеризация ядер, жгутиков, сократительных вакуолей и других структур, например у полимастигин). Полимеризация происходит также в процессе эволюции многоклеточных животных, например, увеличение числа жаберных щелей у бесчерепных, органов половой системы у ленточных червей. Полимеризация структур происходит, например, при увеличении числа фаланг в кисти некоторых китообразных. Процесс полимеризации характерен для многих групп растений (увеличение числа лепестков или тычинок в цветке). Полимеризация создает резервы гомологичных структур в организме, которые могут быть использованы в процессе дальнейшей дифференциации. В этом случае полимеризация может сменяться олигомеразацией гомологичных структур.

6. Олигомеризация – (от греч. oligos – немногочисленный, незначительный, часть сложных слов, указывающая на малое количество чего-либо и греч. meros – часть), уменьшение в филогенезе числа гомологичных образований в организме, связанное с интенсификацией функций соответствующих систем. Принцип олигомеризации сформулирован в 1936 году В.А.Догелем. Олигомеризация сопровождается упорядочением расположения органов и повышением уровня интеграции. Противопоставляется полимеризации органов. Последняя часто предшествует олигомеризации в филогенезе, формируя системы, состоящие из множественных равнозначных элементов, которые в дальнейшем подвергаются олигомеризации. Олигомеризация может осуществляться путем утраты определенного числа гомологичных элементов полимерной системы, их слияния, или смены функций частью элементов. Например, в ходе эволюции членистоногих ряд сегментов тела у некоторых из них (насекомые, высшие ракообразные и паукообразные) утрачивается, а ряд сливается друг с другом. Оставшиеся обособления метамеры дифференцируются: часть конечности превращается в половые крышечки, стенки лёгочных мешков и т.п.

7. Гетерохрония - (от греч. heteros – иной, другой, часть сложных слов, означающая разнородность, чужеродность, chronos – время), изменение в процессе эволюции темпов эмбриогенеза различных органов. Термин гетерохрония предложен Э.Геккелем (1866) для обозначения одной из форм циногенезов. Геккель разделил гетерохронию на положительные, или акселерации (ускорение), и отрицательные, или ретардации (заземление). Примеры гетерохронии у высших позвоночных: сдвиги на ранние стадии онтогенеза (по сравнению с более примитивными группами организмов) эмбриональных закладок сердца, головного мозга, глаз (ацилерации), а также формирование на более поздних стадиях, чем у примитивных групп, эмбриональных закладок кишечника и органов половой системы (ретардации). Гетерохрония широко распространенная форма эмбриональной изменчивости, приводящая к эволюционным перестройкам онтогенеза. Лежит в основе педоморфоза и фетализации.

Доп

:

8. Гетеротопия - (от греч. heteros – иной, другой, часть сложных слов, означающая разнородность, чужеродность, tonos – место), изменение в процессе эволюции места эмбриональной закладки того или иного органа. Термин гетеротопия предложен Э.Геккелем (1866) для обозначения одной из форм ценогенозов. Примеры гетеротопии (по Геккелю): закладка половых желез у высших животных в мезодерме, а не в экто- или эндодерме, как это имеет место у низших многоклеточных: закладка и расположение у некоторых костистых рыб парных брюшных плавников не позади, как обычно, а впереди грудных. Гетеротопия как и гетерохрония, - путь эволюционных перестроек онтогенеза.

Доп

:

9. Субституция органов – замещение одного органа другим - аналогичным, т.е. выполняющим ту же функцию, но иного происхождения и строения, основана на принципе множественного обеспечения функций. Субституция может быть гомотопная – новый орган расположен на том же месте (замена хорды позвоночником) и гетеротропная – новый орган расположен в другом месте (замена туловищной почки тазовой).

10. Гетеробатмия – (от греч. heteros – иной, другой, часть сложных слов, означающая разнородность, чужеродность, bathmos – степень, ступень), неодинаковый уровень развития и специализации различных органов, достигнутый в результате относительной независимости в развитии разных частей организма в процессе эволюции. Например, резко выражено это явление в эволюции корня, стебля и листков, с одной стороны, и цветка, плода и семени – с другой. Термин предложен в 1954 году А.Л.Тахтаджяном.

11. Компенсация функций – в процессе филогенеза представителей разных групп организмов сходные экологические задачи решаются путем прогрессивного изменения лишь части органа или системы.