Иллюстрационное пособие по общей микробиологии

.pdf

463

распада клеток макроорганизма. При диссеминации возможна генерализация – то есть размножение возбудителя в местах вторичной репродукции.

4.Мобилизация защитных факторов макроорганизма. При этом вначале происходит мобилизация неспецифических факторов защиты организма, а затем - специфических факторов – факторов иммунной системы (иммуногенез).

5.Окончание и исход инфекционного процесса. В большинстве случаев наступает санация макроорганизма - полное освобождение макроорганизма от микроба (элиминация возбудителя) и формирование иммунитета. В ряде случаев инфекционный процесс заканчивается летальным исходом. В некоторых случаев наблюдается формирование микробоносительства.

Крайним проявлением инфекционного процесса является инфекционная болезнь, при которой отмечаются клинические признаки заболевания.

Инфекционная болезнь имеет следующие отличия от неинфекционного заболевания:

- наличие строго определенного инфекционного агента; - заразительность (способность к передаче инфекции от больного организма

здоровому); - специфичность (наличие специфических симптомов заболевания);

- наличие инкубационного (скрытого) периода; - цикличность течения (наличие периодов заболевания); - формирование иммунитета.

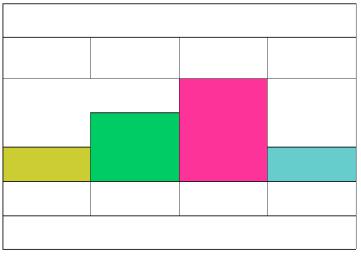

Инфекционная болезнь протекает циклически, со сменой характерных периодов заболевания (рисунок 14.3).

Симптомы

Отсутствуют |

Неспецифические Специфические |

Исчезают |

|

Инкубационный Продромальный |

Разгара |

Выздоровления |

|

болезни |

|

|

|

Периоды

Рисунок 14.3 – Периоды инфекционной болезни.

1.Инкубационный период – период с момента проникновения возбудителя

ворганизм до клинического проявления неспецифических симптомов заболевания. В этот период возбудитель локализуется во входных воротах инфекции или в лимфоузлах. Длительность этого периода различна. При одних заболеваниях (грипп, ботулизм) он исчисляется часами, при других (бешенство, вирусный гепатит В) – неделями и даже месяцами, при медленных инфекциях – месяцами и годами. Для большинства инфекционных болезней длительность инкубационного периода

465

Формы инфекции по течению:

1.Острое, подострое и хроническое течение.

2.Типичное и атипичное течение.

3.Легкое течение, средней тяжести и тяжелое течение.

Некоторые инфекционные болезни протекают только остро (чума, натуральная оспа, корь, скарлатина); другие - остро, подостро (затяжное течение) и хронически (бруцеллез, гепатит В, дизентерия).

Носительство - это бессимптомно протекающий инфекционный процесс. Латентная форма – это длительное бессимптомное взаимодействие макро- и

микроорганизма. Возбудители при латентной инфекции локализуются, как правило, внутриклеточно. При воздействии неблагоприятных факторов возбудитель реактивируется, и инфекция переходит в острую форму. Возбудитель вирусной инфекции при латентном течении может находиться в интегрированной форме (связанной с геномом клетки хозяина, например, герпесвирусы).

Вторичная инфекция – это инфекция, при которой к одному возбудителю присоединяется второй возбудитель. Пример - постгриппозная бактериальная пневмония.

Реинфекция - повторное заражение тем же возбудителем после выздоровления.

Суперинфекция - заражение на фоне еще текущего инфекционного процесса тем же возбудителем.

Рецидив - возврат заболевания за счет возбудителя, который сохранился в организме после перенесенного заболевания (например, болезнь Брилля - Цинссера

– рецидив сыпного тифа).

По степени распространения в тканях выделяют местную и генерализованную формы инфекции. При местной (очаговой) инфекции возбудитель локализуется в определенном органе и не распространяется по организму (например, ангина, фурункул). При генерализованной инфекции возбудитель распространяется по организму.

Бактериемия (вирусемия) – циркуляция бактерий (вирусов) в течение некоторого времени в кровяном русле без размножения, проникновение в определенные ткани и органы, где могут вызвать патологический процесс (сальмонеллезы, тиф и паратифы);

Пиемия (гноекровие) – циркуляция бактерий в кровяном русле, занос возбудителя в различные органы и ткани, образование вторичных гнойных очагов, повторное поступление возбудителя в кровяное русло.

При бактериемии и пиемии размножения микробов в крови не происходит. Бактерии, оставшиеся в крови, погибают.

Септицемия, сепсис (гнилокровие) - возбудители циркулируют в крови и размножаются в ней (стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, некоторые разновидности кишечной палочки).

Септикопиемия - сочетание сепсиса и пиемии. Характеризуется размножением гноеродных бактерий в крови и формированием гнойных метастатических очагов в органах и тканях.

Токсинемия - патогенный микроб остается и размножается в месте входных ворот. При этом он выделяет экзотоксины, которые проникают в кровь, разносятся

466

по организму, обусловливая развитие заболевания (дифтерия, столбняк).

14.2. Эпидемический процесс

Эпидемический процесс – это процесс возникновения и распространения специфических инфекционных состояний (от бессимптомного носительства до манифестных заболеваний) на видовом и популяционном уровнях, то есть процесс взаимодействия двух популяций – популяции паразита и популяции хозяина (популяции людей). На эпидемический процесс большое влияние оказывают социальные условия жизни населения и природные факторы.

Наука, изучающая закономерности возникновения и распространения заболеваний различной этиологии среди населения с целью разработки профилактических мероприятий, называется эпидемиологией.

Эпидемический процесс имеет разное проявление:

-спорадическая заболеваемость – это низкий уровень заболеваемости данной инфекцией на данной территории в данный период (сезон) времени (единичные случаи заболеваний или групповые вспышки, не связанные между собой);

-эпидемия – это такой уровень заболеваемости данной инфекцией на данной территории в конкретный отрезок времени, который в несколько раз превышает уровень спорадической заболеваемости, прогрессирует по времени и имеет тенденцию к пространственному распространению;

-пандемия – это такой уровень заболеваемости данной инфекцией в конкретный отрезок времени, который не только резко превышает уровень обычных эпидемий, но и распространяется на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран.

В эпидемическом процессе выделяют следующие элементы: источник инфекции, резервуар возбудителя инфекции, механизмы, пути и факторы передачи инфекции, восприимчивый организм.

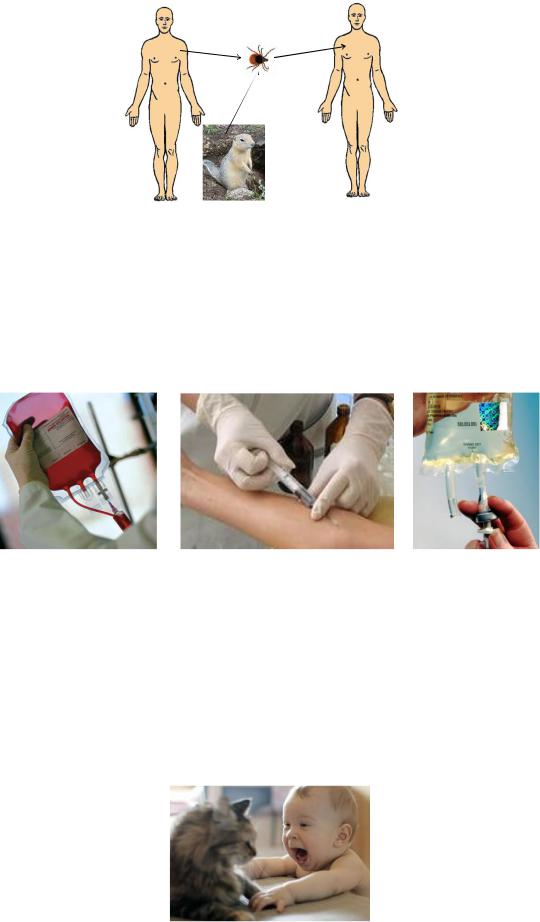

Источник инфекции – это организм человека или животного, в котором происходит размножение возбудителя, и от которого в дальнейшем заражается здоровый человек. От источника инфекции возбудитель проникает в организм здорового человека либо при непосредственном контакте, минуя фазу нахождения микроба во внешней среде, либо через объекты внешней среды и окружающие предметы. Основными источниками инфекции являются больной человек, больное животное, бактерионосители (люди, животные).

Резервуар возбудителя инфекции – это объекты внешней среды, которые являются естественной средой обитания некоторых возбудителей заболеваний человека (возбудители столбняка, легионеллеза) и в которых возбудитель находит благоприятные условия для своего роста и размножения (накопления). Основными резервуарами инфекции являются почва и вода. При некоторых заболеваниях природным резервуаром возбудителя инфекции называют источник инфекции, обеспечивающий сохранение в природе возбудителя как вида. Например, для чумы суслики, сурки, песчанки являются не только источником инфекции, но и природным резервуаром возбудителя.

467

Основные источники и резервуары инфекции представлены на рисунке

14.4.

Больной человек

Бактерионосители |

Больное животное |

Почва |

Вода |

Рисунок 14.4 – Основные источники и резервуары инфекции.

В зависимости от источника и резервуара выделяют несколько видов

инфекций.

Антропонозные инфекции – это такие инфекции, при которых источником служит только человек (например, дизентерия, дифтерия, гепатит В). Животные этими инфекциями в природе не болеют.

Зоонозные инфекции – инфекции, при которых источником служат больные животные (например, сибирская язва, клещевой энцефалит).

Зооантропонозные инфекции – инфекции, при которых источником может быть как человек, так и животное (например, чума).

Сапронозные инфекции – инфекции, при которых резервуаром возбудителя являются объекты внешней среды, в частности, почва (например, для возбудителя столбняка) или вода (например, для возбудителя легионеллеза). Таким образом, при сапронозах отсутствует источник инфекции.

Механизм передачи – это эволюционно сложившаяся способность к перемещению возбудителя от источника инфекции (из организма хозяина) или резервуара возбудителя (из почвы, воды) в восприимчивый организм.

Выделяют следующие механизмы передачи:

Горизонтальная передача:

-фекально-оральный механизм;

-аэрогенный (респираторный) механизм;

-трансмиссивный (векторный) механизм;

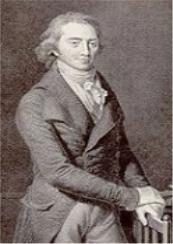

-парентеральный механизм;

-контактный механизм.

Вертикальная передача – это передача возбудителя от матери к плоду (трансплацентарно).

Механизмы передачи инфекции подразделяют также на естественные (фекально-оральный, аэрогенный, трансмиссивный, контактный, вертикальный), и искусственные (парентеральный и энтеральный).

Факторы передачи – это элементы внешней среды, обеспечивающие

468

передачу или способствующие передаче возбудителей инфекционных болезней от больного человека здоровому (вода, пищевые продукты, воздух, почва, бытовые предметы и др.).

Путь передачи – это последовательность переноса возбудителя от источника инфекции в восприимчивый организм с помощью конкретных элементов внешней среды (факторов передачи).

Фекально-оральный механизм реализуется следующими путями передачи

(рисунок 14.5):

-пищевой (алиментарный) путь (фактор передачи – инфицированная пища);

-водный путь (фактор передачи – загрязненная вода);

-контактно-бытовой путь (фактор передачи – предметы быта, загрязненные испражнениями больного).

Пища

Вода

Предметы обихода

Рисунок 14.5 – Фекально-оральный механизм передачи инфекции.

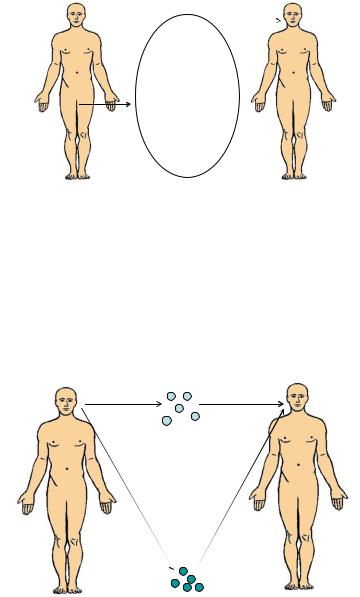

Аэрогенный механизм реализуется следующими путями (рисунок 14.6):

-воздушно-капельный путь (например, при менингококковой инфекции, время существования аэрозоля – минуты);

-воздушно-пылевой путь (например, при туберкулезе, время существования аэрозоля – более суток).

Рисунок 14.6 – Аэрогенный механизм передачи инфекции.

Трансмиссивный механизм реализуется через укусы насекомых – переносчиков (рисунок 14.7).