Иллюстрационное пособие по общей микробиологии

.pdf

|

|

|

|

381 |

|

Entamoeba gingivalis |

|

с плохой гигиеной полости рта |

|

Толстый кишечник |

Бактерии: Bacteroides, |

|

Преимущественно облигатные |

|

|

Fusobacterium, Eubacterium, |

|

анаэробы, факультативные анаэробы |

|

|

Bifidobacterium, |

Clostridium, |

|

или аэротолерантные микроорганизмы |

|

Enterococcus, Lactobacillus, |

|

|

|

|

Escherichia, Enterobacter |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Грибы: Candida |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Простейшие: |

Entamoeba |

coli, |

Питаются микроорганизмами толстого |

|

Trichomonas hominis |

|

кишечника |

|

Верхние |

Микрофлора встречается в |

|

В трахее и бронхах микроорганизмы |

|

дыхательные пути |

носовых пазухах, глотке и |

|

встречаются редко. Нижние отделы |

|

|

гортани. Благодаря соседству, |

она |

дыхательных путей и альвеолы |

|

|

подобна микрофлоре ротовой |

|

стерильны |

|

|

полости |

|

|

|

Наружные |

Бактерии: Lactobacillus, |

|

У женщин микроорганизмы |

|

половые органы |

Streptococcus, Corynebacterium, |

|

встречаются на наружных половых |

|

|

Escherichia, Mycobacterium |

|

органах, во влагалище и цервикальном |

|

|

|

|

|

канале, у мужчин – на крайней плоти. |

|

|

|

|

Внутренние половые органы в норме |

|

|

|

|

остаются стерильными. Состав |

|

|

|

|

микробиоты зависит от гормонального |

|

|

|

|

статуса. |

|

Грибы: Candida |

|

|

Могут вызывать молочницу |

Мочевыводящие |

Бактерии: Staphylococcus, |

|

У женщин микрофлора встречается |

|

пути |

Streptococcus, Escherichia, |

|

только в начальных отделах слизистой |

|

|

Enterobacter |

|

|

уретры, остальная часть уретры |

|

|

|

|

стерильна. |

|

|

|

|

У мужчин наружные половые и |

|

|

|

|

мочевые пути стерильны, за |

|

|

|

|

исключением короткого отрезка |

|

|

|

|

передней уретры |

Возрастные изменения в составе микробиоценоза организма человека.

Считается, что при внутриутробном развитии плод свободен от микробов. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что микробиом младенца начинает формироваться уже в утробе матери. Во время родов происходит встреча организма ребенка с микробами: попадание микроорганизмов на кожу и слизистые оболочки. В дальнейшем происходит формирование нормальной микробиоты организма за счет микроорганизмов окружающей среды и микроорганизмов матери. Нормальная микробиота организма ребенка становится устойчивой к 1-3 месяцам жизни. В сформировавшемся микробиоценозе кишечника преобладают бифидобактерии и лактобактерии.

При грудном вскармливании основой микробиоценоза кишечника являются бифидобактерии (109-1011 в 1 г кала). При искусственном вскармливании у недоношенных и слабых детей нарушается размножение бифидобактерий, увеличивается количество грамотрицательных бактерий (энтеробактерий и др.) и кокков.

При различных заболеваниях, под влиянием факторов окружающей среды, стрессовых воздействий, широкого и бесконтрольного применения антимикробных

382

препаратов и в результате других причин нарушается количественное и качественное соотношение представителей нормальной микробиоты, что способствует размножению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. В этом случае развивается патологический процесс, называемый дисбактериозом (дисбиозом). Следовательно, дисбактериоз - это количественное и качественное изменение состава нормальной микробиоты, приводящее к развитию или усугублению патологического процесса.

Причины развития дисбактериоза:

-заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционной или неинфекционной природы;

-нерациональное применение антибиотиков и химиопрепаратов;

-неполноценное (несбалансированное) питание (особенно у детей первого года жизни);

-стрессовые ситуации;

-злокачественные новообразования;

-хирургические вмешательства;

-гормональные нарушения;

-иммунодефицитные состояния.

Таким образом, дисбактериоз - это не самостоятельное заболевание, а клинико-лабораторный синдром, который может наблюдаться при самых разных заболеваниях. Например, при снижении резистентности слизистой оболочки часто развивается кандидоз ротовой полости (рисунок 11.25).

Рисунок 11.25 – Кандидоз полости рта. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Микробиологические показатели дисбактериоза:

-снижение численности одного или нескольких постоянных видов;

-потеря бактериями тех или иных признаков или приобретение новых свойств;

-повышение численности транзиторных видов;

-появление новых, несвойственных данному биотопу видов;

-ослабление антагонистической активности нормальной микробиоты.

Стадии дисбактериоза:

I стадия – компенсированная (латентная, субклиническая). В эту стадию

происходит уменьшение количества одного из представителей постоянной микробиоты без количественного изменения других представителей. Клинических

383

симптомов в компенсированную стадию не выявляется. При выявлении этой стадии рекомендуется соответствующая диета.

II стадия – субкомпенсированная. В эту стадию наблюдается снижение количества или полная элиминация нескольких представителей постоянной микробиоты и увеличение содержания условно-патогенных микроорганизмов. Клинически эта стадия проявляется дисфункцией кишечника, местными воспалительными процессами, стоматитом. Рекомендуются диета, функциональное питание, пробиотики, пребиотики и синбиотики.

III стадия – декомпенсированная. В эту стадию превалирует условнопатогенные микроорганизмы. Отдельные представители распространяются за пределы биотопа и появляются в тех органах и тканях, в которых они обычно не встречаются. Клинически эта стадия характеризуется выраженной дисфункцией кишечника, воспалительными процессами в тех или иных органах, вплоть до септических форм. Для коррекции дисбактериоза в эту стадию проводят селективную деконтаминацию (назначение антибиотиков – фторхинолонов, монобактамов, аминогликозидов) и длительную коррекцию нормальной микробиоты с помощью пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков.

Пробиотики представляют собой препараты, содержащие живые микроорганизмы (представители нормальной микробиоты кишечника, бактерии, выделенные из организма животных, объектов внешней среды). Такие бактерии должны обладать антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам и оказывать позитивные влияние на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма хозяина путем стабилизации и оптимизации функций его нормальной микробиоты.

Виды пробиотиков по составу:

1.Содержащие бифидобактерии (монокомпонентные – бифидумбактерин, поликомпонентные – бифифор, бификол, комбинированные - бифилиз, бифидумбактерин форте, пробифор).

2.Содержащие лактобактерии (монокомпонентные – лактобактерин, биобактон, гастрофарм, поликомпонентные – ацилакт, комбинированные – кипацид, аципол).

3.Содержашие кишечную палочку (монокомпонентные – колибактерин, поликомпонентные – бификол, комбинированные – биофлор).

4.На основе других видов бактерий (монокомпонентные – споробактерин, бактисубтил, поликомпонентные – биоспорин, комбинированные – хилак форте).

Основные группы пробиотиков представлены в таблице 11.8.

Таблица 11.8 – Основные группы пробиотиков

Типы пробиотиков |

Представители |

Микроорганизмы |

|

пробиотиков |

|

Монопрепараты |

Бифидумбактерин |

B. bifidum |

|

Лактобактерин |

Lactobacillus |

|

Колибактерин |

E. coli |

|

Бактисубтил |

споры B. subtilis |

|

Энтерол |

дрожжи Saccharomyces |

Ассоциированные |

Бификол |

B. bifidum и E. coli |

384

|

Бифиформ |

B. bifidum и E. faecium |

|

Бифилонг |

B. bifidum и B. longum |

|

Бифилакт |

B. bifidum и L. acidophilus |

|

Аципол |

L. acidophilus |

|

|

и прогретые кефирные грибки |

|

Линекс |

L. acidophilus, B. infantis, E. faecium |

Комбинированные |

Бифилиз |

B. bifidum и лизоцим |

|

Бифидумбактерин- |

Лиофилизированные B. bifidum, |

|

форте |

сорбированные на активированном угле |

|

Биофлор |

E. coli, прополис, соя, экстракт овощей |

|

Хилак |

Продукты метаболизма Lactobacillus, E. |

|

|

coli, E. faecalis |

Некоторые пробиотики представлены на рисунке 11.26.

Рисунок 11.26 – Пробиотики. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Пребиотики - это препараты немикробного происхождения, вещества, стимулирующие рост или активность нормальной микробиоты кишечника (пищевые волокна, лактулоза, витамины, микроэлементы, олигосахариды и др.). Они не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микроорганизмами толстого кишечника и стимулируют их рост и жизнедеятельность. К числу пребиотиков относятся лактулоза (дюфалак, лактусан), ПАМБА (парааминометилбензойная кислота), лизоцим, пантотенат кальция (рисунок 11.27).

Рисунок 11.27 – Пребиотик – лактусан. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

385

Синбиотики представляют собой препараты, состоящие из пробиотиков и пребиотиков. К их числу относятся биовестин-лакто, мальтодофилюс, бифидобак, бифидумбактерин мульти-1, 2, 3, ламинолакт, максилак (рисунок 11.28).

Рисунок 11.28 – Синбиотик максилак.

Таким образом, с помощью пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков возможно проводить коррекцию дисбактериоза и восстанавливать нормальный биоценоз организма.

11.6. Вопросы для контроля усвоения материала

1.Что такое микробиоценоз?

2.Охарактеризуйте формы симбиоза.

3.Охарактеризуйте микробиоценоз почвы.

4.Порядок проведения микробиологического исследования почвы.

5.Оценка санитарно-микробиологического состояния почвы.

6.Охарактеризуйте микробиоценоз воды.

7.Методика оценки микробиологического состояния воды.

8.Оценка санитарно-микробиологического состояния воды.

9.Охарактеризуйте микробиоценоз воздуха.

10.Расскажите о методах микробиологического исследования воздуха.

11.Назовите основные биотопы организма человека.

12.Функции нормальной микробиоты организма человека.

13.Микробиоценоз кожи человека.

14.Микробиоценоз дыхательных путей.

15.Микробиоценоз пищеварительного канала.

16.Микробиоценоз мочеполовой системы.

17.Что такое дисбактериоз?

18.Каковы принципы коррекции дисбактериоза?

11.7. Тренировочные тесты

1. Методы отбора проб воздуха (несколько правильных ответов): 1.1. респираторный

386

1.2.седиментационный

1.3.аспирационный

1.4.парентеральный

1.5.воздушно-капельный

2.В толстой кишке человека преобладают (один правильный ответ):

2.1.облигатные аэробы

2.2.облигатные анаэробы

2.3.факультативные анаэробы

2.4.микроаэрофилы

2.5.грибы

3.Санитарно-показательные микроорганизмы – это (несколько правильных ответов):

3.1.микроорганизмы, выделенные в лечебных учреждениях

3.2.представители нормальной микрофлоры тела человека

3.3.патогенные микроорганизмы

3.4.индикаторы загрязнения внешней среды выделениями человека

3.5.микроорганизмы санитарно-защитной зоны водоемов

4.В полости рта обитают преимущественно (один правильный ответ):

4.1.облигатные аэробы

4.2.факультативные анаэробы

4.3.облигатные анаэробы

4.4.микроаэрофилы

4.5.извитые формы

5.Представители нормального микробиоценоза тела человека (несколько правильных ответов):

5.1.являются патогенными

5.2.препятствуют размножению патогенных микробов

5.3.могут вызвать заболевание при определенных условиях

5.4.используются для лечения дисбактериоза

5.5.не растут на питательных средах

6.В составе микробиоценоза толстой кишки здорового человека преобладают (один правильный ответ):

6.1.грибы рода Candida

6.2.стафилококки

6.3.клостридии

6.4.стрептококки

6.5.бифидумбактерии

7.В составе микробиоценоза влагалища здоровой женщины преобладают (один правильный ответ):

7.1.лактобактерии

387

7.2.герпесвирусы

7.3.простейшие

7.4.стафилококки

7.5.стрептококки

8. Бифидумбактерин (несколько правильных ответов):

8.1.добавляется в питательную среду для культивирования микробов

8.2.используется для коррекции дисбактериоза

8.3.изготовлен из бактерий, обитающих в кишечнике человека

8.4.является диагностическим препаратом

8.5.вводится пациентам внутривенно

9.Кожа здорового человека заселена преимущественно (несколько правильных ответов):

9.1.грамположительными бактериями

9.2.грибами рода Candida

9.3.энтеробактериями

9.4.бактероидами

9.5.дифтероидами

10.В состав биопрепаратов, применяемых для коррекции микрофлоры кишечника, входят (несколько правильных ответов):

10.1.сальмонеллы

10.2.лактобактерии

10.3.стафилококки

10.4.стрептококки

10.5.бифидобактерии

11. Дисбактериоз – это (один правильный ответ):

11.1.внутрибольничная инфекция

11.2.инфекция ЖКТ

11.3.нарушение количественного и качественного состава микрофлоры

11.4.инфекционное заболевание кожи

11.5.передается по наследству

12. Дисбактериоз кишечника выявляют (один правильный ответ):

12.1.бактериологическим методом

12.2.серологическим методом

12.3.при аллергологическом обследовании

12.4.биологическим методом

12.5.микроскопическим методом

13. В состав биопрепаратов, применяемых для коррекции микрофлоры кишечника, входят (несколько правильных ответов):

13.1.бифидобактерии

13.2.лактобактерии

388

13.3.стафилококки

13.4.сальмонеллы

13.5.эшерихии

14. Пробиотики – это (один правильный ответ):

14.1.вакцины

14.2.аллергены

14.3.витамины

14.4.препараты из представителей нормофлоры

14.5.бактериофаги

Правильные ответы: 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.4, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6.5, 7.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.5, 10.2, 10.5, 11.3, 12.1, 13.1, 13.2, 13.5, 14.4.

389

12. Уничтожение микробов в окружающей среде

12.1. Асептика

В микробиологических лабораториях для изучения свойств бактерий, определения вида возбудителя, приготовления защитных препаратов необходимо выделять микробы в виде монокультуры, содержащей особей одного вида. Такие культуры называют чистыми культурами, то есть культурами, не содержащими микробов других видов. Для поддержания культур в однородном состоянии необходимо принимать специальные меры, так как все окружающие объекты содержат множество микробов разных видов и могут загрязнить чистую культуру.

С другой стороны, используемой в работе микробной культурой можно загрязнить окружающие объекты, что в свою очередь может привести к заражению людей. Поэтому при работе с микроорганизмами в лаборатории необходимо преследовать двойную цель - защитить чистую культуру от загрязнения посторонними бактериями и защитить персонал от используемых в работе микроорганизмов. Система приемов по предотвращению загрязнения микробами окружающей среды и различных объектов называется асептикой (а - отрицание, sepsis - гниение, заражение).

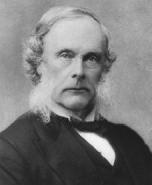

Термин “асептика” ввел в медицинскую практику в 80-х годах XIX века немецкий хирург Э. Бергман (рисунок 12.1) и его ученик К. Шимельбуш (К. Schimmelbusch, 1860-1895 гг.).

Рисунок 12.1 – Эрнст Бергман (Ernst von Bergmann, 1836-1907 гг.). Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Э. Бергман предложил использовать в хирургической практике такие физические методы обеззараживания инструментов и принадлежностей как кипячение и обжигание. Однако основоположником асептики как науки обоснованно считают английского хирурга Д. Листера (рисунок 12.2).

390

Рисунок 12.2 – Джозеф Листер (Joseph Lister, 1827-1912 гг.). Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Во времена Д. Листера под асептикой понимали приемы работы, направленные на предотвращение заражения раны возбудителями инфекционных заболеваний. Поэтому асептика достигалась посредством обеззараживания физическими и химическими способами всех соприкасающихся с раной предметов (инструментов, повязок, рук медицинского персонала и т. д.). В настоящее время под асептикой понимают систему профилактических мероприятий, направленных на предотвращение попадания микроорганизмов на любые объекты (в рану, лекарственные препараты, окружающую среду, питательные среды и т. д.). Основой асептики является стерилизация и дезинфекция.

Предотвращение заражения людей, объектов внешней среды, а также чистых культур и биопрепаратов посторонними микробами возможно при соблюдении следующих основных принципов:

-локализация и изоляция микроорганизмов - использование для работы с микробами минимально необходимого пространства (объема, площади) путем использования боксов, защитных экранов, других средств;

-стерилизация - полное обеспложивание объекта (освобождение от микробов) с помощью микробоцидных физических или химических факторов;

-дезинфекция - частичное или полное освобождение объектов от потенциально патогенных микроорганизмов (обезвреживание или обеззараживание объекта).

Для соблюдения асептических условий работы в бактериологической лаборатории используются разнообразные мероприятия, обеспечивающие сохранение чистоты культуры применяемых микроорганизмов и окружающих предметов. К таким мероприятиям относятся стерилизация используемых в работе принадлежностей, посуды, оборудования, материалов, питательных сред и растворов; приемы асептической работы с микроорганизмами (использование специальной одежды, масок, перчаток; работа в боксированных помещениях; влажная уборка с применением дезинфицирующих средств; использование бактерицидных облучателей

ит. д.); обеспечение герметичности коммуникаций и оборудования и другие мероприятия. Асептические условия обеспечиваются определенной последовательностью выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий (рисунок 12.3).