БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И КОСТНОЙ ТКАНИ

.pdfгазовой гангрены) выделяет коллагеназу, расщепляющую пептидную цепь коллагена более чем в 200 местах. Таким образом, разрушаются соединительнотканные барьеры в организме человека, что обеспечивает инвазию этого микроорганизма и способствует развитию газовой гангрены. Сам возбудитель не содержит коллагена и поэтому не подвержен действию коллагеназы.

Основным маркером распада коллагена (т.е. важнейшим метаболитом, характеризующим скорость распада коллагена) является гидроксипролин – аминокислота, синтезируемая путем посттрансляционного гидроксилирования пролиновых остатков в составе коллагена.В результате распада коллагена в крови и моче появляется свободный гидроксипролин. Большая часть этой аминокислоты катаболизируется под действием фермента гидроксипролиноксидазы, а часть ее выводится с мочой. При некоторых заболеваниях, связанных с поражением соединительной ткани, экскреция гидроксипролина увеличивается, вследствие ускоренного распада коллагена. Это наблюдается при коллагенозах, гиперпаратиреозе, при тяжелых формах пародонтита, некоторых инфекционных заболеваниях и недостаточном синтезе фермента катаболизма гидроксипролина - гидроксипролиноксидазы.

Характерным показателем распада коллагена является также повышение количества продуктов деградации коллагена I типа - N- и С- пептидов.

Применение коллагеназ в медицине: коллагеназа в медицинской практике используется для лечения ожоговой болезни в хирургии и для лечения гнойных заболеваний глаз в офтальмологии.

Регуляция обмена коллагена

1)По принципу отрицательной обратной связи сам коллаген и N

–пропептиды после своего отщепления тормозят трансляцию коллагена.

2)Гормональная регуляция.

Глюкокортикоиды тормозят синтез коллагена, во-первых, путем снижения уровня м-РНК проколлагена, а во-вторых - ингибированием активности ферментов пролил- и лизиогидроксилазы. Недостаточное гидроксилирование остатков пролина и лизина повышает чувствительность коллагена к действию коллагеназы и неспецифических протеаз.

Синтез коллагена зависит также от активности половых гормонов, снижение уровня которых приводит к остеопорозу и уменьшению

содержания коллагена, так у женщин в менопаузе снижается содержание коллагена в коже.

Минералокортикоидные гормоны (альдостерон, дезоксикортикостерон) надпочечников, напротив, стимулируют пролиферацию фибробластов и одновременно усиливают биосинтез «основного вещества» соединительной ткани.

Причины нарушений структуры коллагена и эластина.

1)Недостаток в организме аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена и протеогликанов, а также пролиферацию фибробластов. При цинге страдает гидроксилирование пролина и лизина в структуре проколлагена. В результате образуются хрупкие и ломкие сосуды. Нарушение синтеза коллагена в пульпе и дентине приводит к развитию множественного кариеса, страдают периодонтальные связки.

2)Недостаток в организме ионов Cu2+ и пиридоксина, в результате чего происходит снижение активности лизилоксидазы.

3)Генетические дефекты ферментов

4)Аутоиммунные заболевания.

Нарушения обмена коллагеновых белков у человека.

У молодых людей обмен коллагена протекает интенсивно, с возрастом (и особенно в старости) заметно снижается. Поэтому, если у молодых людей в возрасте 10-20 лет содержание гидроксипролина в моче может достигнуть 200 мг/сутки, то с возрастом экскреция гидроксипролина снижается до 15-20 мг/сутки.

Возрастные изменения соединительной ткани:

1.уменьшение содержания воды и отношения основное вещество/волокна;

2.снижения концентрации гликозаминогликанов (в первую очередь значительно снижается содержание гиалуроновой кислоты);

3.изменение физико-химических свойств коллагена (увеличение числа и прочности внутри- и межмолекулярных поперечных связей, снижение эластичности и способности к набуханию);

4.развитие резистентности к коллагеназе и повышение структурной стабильности коллагеновых волокон (увеличение количества поперечных сшивок затрудняет доступность коллагена для действия коллагеназы).

При заживлении ран синтез коллагена повышается. Фибробласты мигрируют в заживающую рану и начинают активно синтезировать в этой области основные компоненты межклеточного матрикса. Результат

этих процессов – образование на месте раны соединительнотканного рубца, содержащего большое количество хаотично расположенных фибрилл коллагена. Сходным образом происходит замещение погибающих клеток соединительной тканью в печени при циррозе, в стенках артерий при атеросклерозе, при мышечных дистрофиях.

Нарушения синтеза и распада коллагена могут приводить к фиброзу органов и тканей, развитию патологий, связанных с повышенной ломкостью и деформацией костей, гиперподвижностью суставов, изменением со стороны зубочелюстной системы в виде кровоточивости десен, подвижности и выпадения зубов, множественного кариеса.

Коллагеновые болезни (синонимы: коллагенозы, диффузные болезни соединительной ткани) — группа заболеваний, при которых отмечается диффузное поражение соединительной ткани и сосудов аутоиммунного характера. Дезорганизация соединительной ткани касается всех её компонентов (волокнистые структуры, межуточное аморфное вещество, клетки, сосуды микроциркуляции, нервные волокна) со вторичным вовлечением в процесс паренхимы органов. Возможно повреждение соединительной ткани суставов (ревматоидный артрит), капилляров (красная волчанка), кожи (склеродермия), мышц (миозит) и кровеносных сосудов (полиартериит). Нарушение метаболизма коллагена свойственно всем болезням этой группы. Наиболее ярко эта патология проявляется при системной склеродермии и ревматоидном артрите, при которых отмечается повышенная скорость биосинтеза коллагена, формирование менее устойчивых коллагеновых структур и как следствие их повышенный распад.

Нарушение процесса гидроксилирования коллагена – один из биохимических дефектов при цинге. Такой коллаген не может образовать нормальные по структуре волокна, в результате соединительная ткань, присутствующая в любом органе, в том числе и в оболочке кровеносных сосудов, теряет свою прочность, становиться рыхлой и подвергается пропитыванию плазмой и форменными элементами крови. Характерная клиническая картина цинги: разрыхление и кровоточивость десен, вплоть до полного выпадения зубов, и множественные кровоизлияния на теле. Смерть наступает от кровоизлияния в жизненно важные органы.

Эластин.

Это – основной белок эластических волокон, которые в больших количествах содержатся в межклеточном веществе таких тканей, как

кожа, стенки кровеносных сосудов, связки, легкие. По химической природе – гликопротеин.

Свойства:

растягивается в несколько раз по сравнению с исходной длиной;

сохраняет высокую прочность на разрыв;

возвращается в первоначальное состояние после снятия нагрузки.

Эластин содержит в своем составе около 800 аминокислот, среди которых преобладают аминокислоты с неполярными радикалами, такие как глицин, валин, аланин. Эластин содержит много пролина и лизина, но лишь немного гидроксипролина, полностью отсутствует гидроксилизин.

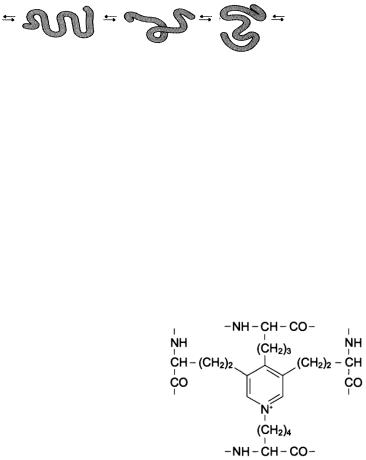

Наличие большого количества гидрофобных радикалов препятствует созданию стабильной глобулы, в результате полипептидные цепи эластина не формируют регулярные вторичную и третичную структуры, а принимают в межклеточном матрикса разные случайные конформации.

Рис.11. Случайные конформации молекулы эластина.

Общим для эластина и коллагена является большое содержание глицина и пролина, наличие оксипролина, хотя последнего в эластине примерно в 10 раз меньше, чем в коллагене. Как и в коллагене, в эластине мало метионина и отсутствуют триптафан и цистеин.

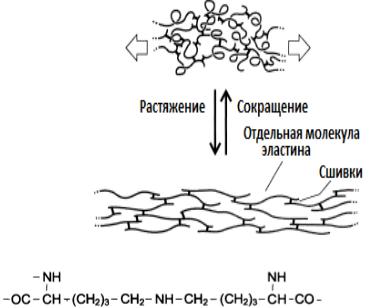

В отличие от коллагена в эластине значительно больше валина и аланина и меньше глутаминовой кислоты и аргинина.В межклеточном пространстве молекулы эластина образуют волокна и слои, в которых полипептидные цепи связаны множеством жестких поперечных сшивок в разветвленную сеть: четыре остатка лизина, соединяясь своими радикалами, образуют замещенное пиридиновое кольцо.

Рис.12. Структура десмозина

Структуры образующиеся при этом, называются десмозинами (десмозин и изодесмозин). Эти соединения содержатся только в эластине.

Кроме десмозина , в образовании поперечных сшивок может участвовать лизиннорлейцин, который образуется двумя остатками лизина.

Рис.13. Сетчатая структура десмозина

Рис.14. Лизин норлейцин

Наличие ковалентных сшивок между пептидными цепочками с неупорядоченной, случайной конформацией позволяет всей сети волокон эластина растягиваться и сжиматься в разных направлениях, придавая соответствующим тканям свойство эластичности.

Синтез эластина

Синтез эластина начинается в фибробластах с образования растворимого предшественника эластина «тропоэластина», гидрофильные участки которого обогащены остатками лизина. В межклеточном матриксе при участии Cu2+-зависимой лизилоксидазы остатки лизина окисляются до аллизина, которые формируют поперечные сшивки, стабилизируя молекулу эластина. После образования поперечных сшивок эластин приобретает свою конечную внеклеточную форму, для которой характерна нерастворимость, высокая стабильность и низкая скорость метаболизма.

Сравнительная характеристика коллагена и эластина

|

Коллаген |

|

|

|

|

Эластин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Несколько |

разных |

|

|

|

Один |

|

генетических типов |

|

|

|

генетический тип |

|||

|

Тройная спираль |

|

|

|

Не |

образует |

|

|

(Гли-X-Y)n |

повторы |

в |

|

тройной спирали |

||

структуре |

|

|

|

|

Нет |

повторов |

|

|

Имеется гидроксипролин |

|

|

(Гли-X-Y) |

|

||

|

Содержит углеводы |

|

|

|

Нет |

|

|

|

Внутримолекулярные |

|

|

гидроксипролина |

|||

альдольные поперечные связи |

|

|

|

Нет углеводов |

|||

Во время синтеза образуются |

|

|

Поперечные связи |

||||

дополнительные пептиды |

|

|

в форме десмозина |

||||

|

Расщепляетсяколлагеназой |

|

|

|

Дополнительных |

||

|

|

|

|

|

пептидов не образуется |

||

|

|

|

|

|

|

Расщепляется |

|

|

|

|

|

|

эластазой |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Катаболизм эластина |

|

|

|

|||

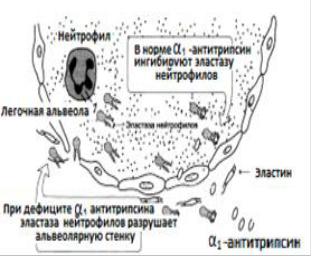

Время полужизни эластина в тканях человека около 75 лет.Таким образом, за всю жизнь эластин обновляется только наполовину.

Рис.14. Разрушение легочных альвеол эластазой нейтрофилов

Катаболизм |

|

эластина |

|

происходит |

при |

участии |

|

эластазы нейтрофилов. |

При |

||

снижении |

образования |

||

десмозинов |

(или |

их |

|

отсутствии) |

|

поперечные |

|

сшивки |

образуются |

в |

|

недостаточном количестве или не образуются вообще. Вследствие этого у эластических тканей снижается предел прочности на разрыв и появляются такие

нарушения, |

как |

истонченность, |

вялость, |

растяжимость, |

т.е |

утрачиваются |

их |

резиноподобные свойства.

Клинически такие нарушения могут проявляться кардиоваскулярными изменениями (аневризмы и разрывы аорты, дефекты клапанов сердца), частыми пневмониями и эмфиземой легких.

Неколлагеновые специализированные белки межклеточного матрикса.

Внеклеточный матрикс содержит большое число белков, которые можно разделить на две группы:

1)Адгезивные - обладают способность склеивать компоненты межклеточного матрикса. Их структурной особенностью является наличие доменов, способных специфически связываться с другими макромолекулами и рецепторами на поверхности клетки. Непременным компонентом доменов, обеспечивающих взаимодействие с клетками, является последовательность аминокислот арг-гли-асп. Основные представители:

фибронектин, ламинин, нидоген, интегрин, винкулин, таллин, α актинин.

2)Неадгезивные - подавляют адгезию клеток и внеклеточных компонентов, способны менять форму клеток и частично откреплять их от компонентов внеклеточного матрикса неколлагеновых белков. Основные представители: тенасцин, тромбоспондин.

Фибронектин |

|

|

|

|

|

|

|

Фибронектин |

|

|

– |

один |

из |

|

ключевых |

|

|

|

белков |

|

|

межклеточного |

|

|

матрикса, |

||

|

неколлагеновый |

структурный |

||||

|

гликопротеин, |

|

синтезируемый |

|||

|

и выделяемый в межклеточное |

|||||

|

пространство |

|

|

|

многими |

|

|

клетками. Он построен из двух |

|||||

|

инден тичных |

полипептидных |

||||

|

цепей, |

|

|

соединенных |

||

|

дисульфидными |

мостиками |

у |

|||

|

своих |

|

|

|

С-концов. |

|

|

Полипептидная цепь |

фибронек |

||||

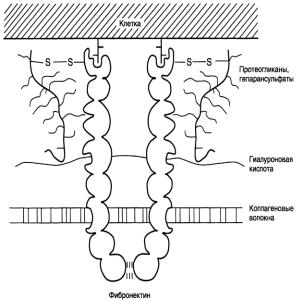

Рис. 15. Строение фибронектина |

тина содержит 7-8 доменов, на |

|||||

|

||||||

|

каждом |

из |

|

которых |

||

расположены в специфические центры

связывния разных веществ Фибронектин может связывать коллаген, протеогликаны, гиалуроновую кислоту, углеводы плазматических мембран, гепарин,фермент трансглутаминазу. Трансглутаминаза катализирует реакцию соединения остатков глутамина одной полипептидной цепи с остатками лизина другой белковой молекулы. Это позволяет сшивать поперечными ковалентными связями молекулы фибронектина друг с

другом, коллагеном и другими протеинами.

Функции фибронектина:

1)интегрирующая роль в организации межклеточного вещества;

2)способствует адгезии клеток;

3)поддержание цитоскелета клеток;

4)контролирует дифференцировку клеток;

5)учвствовует в воспалительных и репаративных процессах.

6)стимулирует пролиферацию и миграцию эмбриональных и опухолевых клеток

|

Ламинин |

- |

наиболее |

|

распростра |

|

ненный |

|

неколлагеновый гликопротеин |

||

|

базальных мембран. Состоит |

||

из |

трех полипептидных цепей А, |

||

В1 и |

В2. |

|

|

|

Молекула |

ламинина имеет |

|

|

крестообразую форму с тремя |

||

|

одноцепочечными |

ветвями и |

|

|

одной трехцепочечной ветвью. |

||

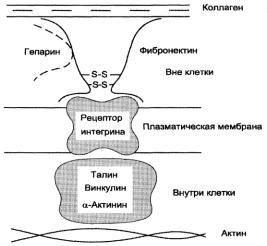

Рис.17. Схема взаимодействия фибронектина с интегрином.

Каждая цепь ламинина содержит несколько глобулярных и стержневых доменов, которые имеют специфические центры связывния для различных веществ.

Основная роль ламининаспособность связывать клетки и модулировать клеточное поведение, выполняет роль адгезивного белка для различных эпителиальных и мезенхимальных клеток.

Рис. 18. Строение комплекса ламининнидоген

Нидоген – сульфатированный гликопротеин базальных мембран,. образует с ламинином плотный нековалентно связанный комплекс. Этот белок представлен одной цепью, содержащей три глобулярных домена.Один из доменов нидогена имеет центр связывания ламинина, в области другого домена находится центрсвязывания с коллагеном IV типа.Таким образом, нидоген может выступать в качестве одного из связующих мостов между различными компонентами межклеточного матрикса и участвовать в образовании тройных комплексов ламинин- нидоген-коллаген.

Интегрины – это трансмембранные белки, представляют собой α- и β димеры. Каждая цепь пересекает мембрану только один раз. Семейство интегринов включает20 видов рецепторов с разной специфичностью.Там, где клеточная мембрана тесно контактирует с компонентами межклеточного матрикса находятся скопления интегринов. Обе цепи интегринов имеют большие внеклеточные домены. Эти домены содержат центры связывания, комплементарные соответствующим лигандам. Так ламинин служит лигандом для 6 разных интегринов, коллагены - для 4, фибронектин – для 8. Внутриклеточные домены интегринов – короткие – 50 или меньше аминокислотных остатков (за исключением цепи β4 – 1000 остатков). Эти домены взаимодействуют с актиновыми белками цитоскелета, а также с регуляторными цитоплазматическими белками.

Основная роль. Интегрины не просто осуществляют физический контакт между внеклеточнми и внутриклеточными структурами, а обеспечивают трансмембранную передачу сигнала, т.е. они – подлинные

Рис.19. Строение интегринов |

рецепторы, по механизму действия |

|

близки к рецепторам гормонов. |

Антиадгезивные белки появляются и играют заметную роль в эмбриогенезе и морфогенезе, развитии клеточного ответа на повреждение. Их концентрация в матриксе повышается при некоторых опухолевых заболеваниях.

Остеонектин – кислый белок, богатый цистеином. состоит из 4 доменов, к двум из которых могут присоединяться ионы Са2+.Функция: обеспечивает взаимодействие компонентов межклеточного матрикса; ингибирует рост эндотелиальных клеток.

Тенасцин - (антиген мышечных сухожилий)- олигомерный гликопротеин, состоящий подобно фибронектину, из 2-х субъединиц, соединенных дисульфидной связью.

Рис.20. Пространственное строение тенасцина

Эту большую молекулу, похожую на осьминога, называют еще «гексабрахион», так как она имеет 6 «рук», отходящих радикально от одного участка. Благодаря такому строению, тенасцин может взаимодействовать с большим количеством лигандов, к которым относят различные молекулы межклеточного матрикса. Обладает адгезивными и антиадгезивными свойствами, которые опосредуют различные домены белка. Распространен в матриксе эмбриональных тканей. В зрелых тканях небольшие количества тенасцина находится в сухожилиях и хрящах. Его синтез увеличивается в заживающих ранах.

Тромбоспондин – гликопротеин, который проявляет свои антиадгезивные свойства в клетках эндотелия и фибробластов, ослабляет связывание матриксных молекул между собой. Тромбоспондин проявляет и адгезивные свойства при взаимодействии с молекулами интегринов, гликопротеинов, гепарансульфата и гликопротеинов. Глобулярные домены, солержащиеся в N-и С- концевых областях, способствуют связыванию кальция с гепарином, после чего тромбоспондин вступает во взаимодействие с коллагеном, фибронектином, фибриногеном , ламинином и плазминогеном.

Помимо адгезивных белков, участвующихв организации надмолекулярных комплексов межклеточного матрикса, в тканях присутствуют гликопротеины, относящиеся к факторам роста.