Матричные биосинтезы №2 Трансляция. Теория оперона

.pdf

11

Lac-оперон E. coli содержит 3 гена, отвечающие за образование белков,

участвующих в переносе в клетку дисахарида лактозы и в ее расщеплении.

Z - - галактозидаза (расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу).

Y - - галактозидпермеаза (переносит лактозу через мембрану клетки).

А - тиогалактозидтрансацетилаза (ацетилирует галактозу).

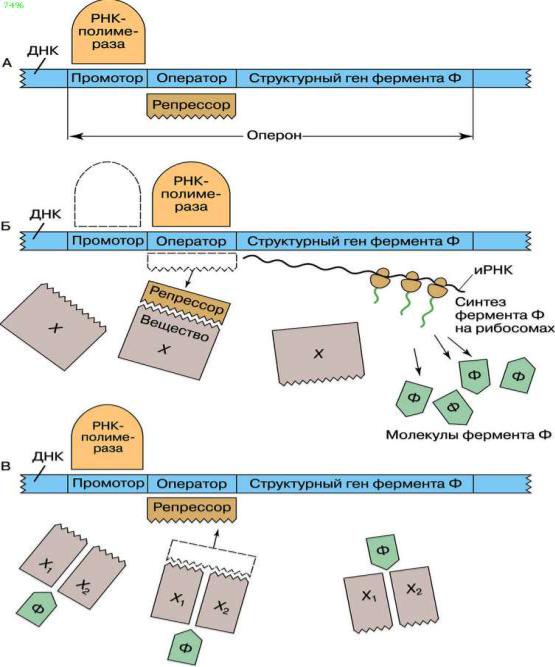

В отсутствие в клетке лактозы lac-оперон выключен. Активный белок -

репрессор, кодируемый в моноцистронном опероне, связан с оператором lac-оперона.

Поскольку оператор перекрывается с промотором, даже посадка РНК-полимеразы на промотор невозможна. Как только некоторое количество лактозы попадает в клетку,

две молекулы субстрата (лактозы) взаимодействуют с белком - репрессором,

изменяют его конформацию, и он теряет сродство к оператору. Тут же начинается транскрипция lac-оперона и трансляция образующейся мРНК; три синтезируемых белка участвуют в утилизации лактозы. Когда вся лактоза переработана, очередная порция репрессора, свободного от лактозы, выключает lac-оперон.

12

Триптофановый оперон. Функционирование триптофанового оперона противоположно работе лактозного. В отличие от лактозного оперона, белок-

репрессор синтезируется в неактивном состоянии и не может заблокировать транскрипцию генов, кодирующих ферменты синтеза триптофана. Синтез аминокислоты будет в клетке продолжаться до тех пор, пока в среде не появится триптофан.

13

Триптофан соединяется с белком-репрессором и активирует его. Далее такой активный комплекс присоединяется к гену-оператору и блокирует транскрипцию.

Таким образом, при наличии триптофана в среде, прекращается его внутриклеточный синтез, экономятся ресурсы и энергия бактериальной клетки. В этом случае триптофан является репрессором транскрипции. Регуляция осуществляется по механизму репрессии.

Схема негативной репрессии. Оперон синтеза триптофана у E. сoli.

В опероне имеется 5 цистронов, которые кодируют ферменты последовательной цепи реакций синтеза триптофана. В норме оперон включен. Белок

- репрессор неактивен (в форме апо-репрессора), он не способен садиться на оператор. Клетке нужно N молекул триптофана. N+1-ая молекула взаимодействует с апо-репрессором. Он меняет конформацию, садится на оператор и синтез РНК прекращается, белок репрессор "выключает" оперон.

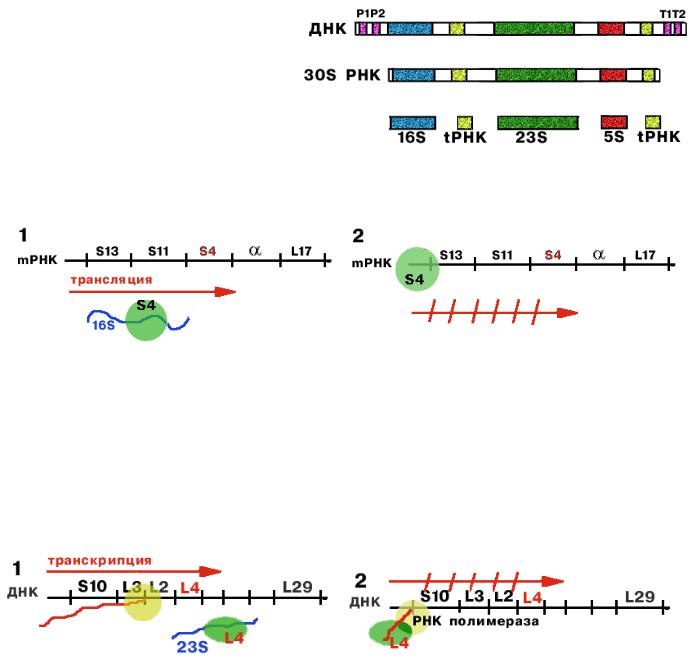

Регуляция образования рибосомных РНК и белков рибосом E.сoli

Ежеминутно в E.сoli образуется около 500 рибосом (всего в клетке 10000-50000

рибосом). Имеется 7 оперонов, в которых закодированы rРНК (всего 3 разных rРНК х 7оперонов = 21 ген). В формировании рибосом участвуют 52 различных белка, а

14

значит 52 гена, их кодирующих. В итоге, 73 гена должны работать координированно,

чтобы не было избытка белков или rРНК. Вначале образуется про-рРНК, которая метилируется и процессируется (т.е. "созревает").

Количество рРНК регулируется количеством рибосомных оперонов, скоростью их транскрипции и работой ферментов метилаз и эндонуклеаз.

Имеется 7 разных оперонов, в которых закодированы рибосомные белки. Регуляция каждого из них осуществляется отдельно.

-оперон регулируется белком S4. Если в клетке имеется свободная 16S рРНК, то S4

связывется с ней (1). Если же 16S rРНК не хватает, то он связывается

с мРНК, считывающейся с данного оперона (2). Причем связывается в районе лидера и тем самым мешает трансляции. Осуществляется регуляция на уровне трансляции.

Оперон S10 регулируется белком L4. РНК-полимераза синтезирует первую лидерную последовательность, длиной 140 нукл. Если 23S рРНК не хватает (1), то белку L4 не с чем соединяться, и он взаимодействует с лидерной последовательностью, придавая ей такую конформацию, которая не позволяет РНК-

полимеразе продолжать транскрипцию. В результате синтез мРНК обрывается на первом же лидере (2). Так происходит регуляция на уровне транскрипции.

Регуляция транскрипции и трансляции у эукариот

15

Регуляция биосинтеза белка у эукариот - это более сложный процесс, так как транскрипция и трансляция происходят в разных компартментах и обеспечиваются большим количеством соответствующих структур. На уровне транскрипции регуляторные механизмы у прокариот и эукариот имеют ряд общих черт. Рассмотрим некоторые отличительные особенности. Существенное усложнение эукариотических организмов повлекло за собой появление новых способов регуляции активности матричных биосинтезов. Известно, что в клетках эукариот ДНК, соединенная с белками (гистонами), упакована в нуклеосомы. В этом состоянии транскрипция невозможна, и для экспрессии генов необходимо деблокирование транскриптона.

Следовательно, образование и разрушение нуклеосом является важным фактором регуляции эукариотических генов.

Фосфорилирование гистонов. В результате действия белков гормонов происходит опосредованное фосфорилирование ядерных белков – гистонов и разрушение нуклеосом. Матрица при этом становится доступной для основных факторов инициации транскрипции, и начинается синтез РНК. При прекращении действия гормонов нуклеосомы восстанавливаются.

Ацетилирование и деацетилирование гистонов. Это важный фактор

регуляции генной активности. Оказалось, что фермент гистон-ацетилаза

ассоциирована с фактором ТАФ. Ацетилирование проходит по терминальному остатку лизина в полипептидной цепи гистона. В результате ацетилирования положительный заряд белка уменьшается, и сродство гистона к отрицательно заряженной ДНК снижается. Это может привести к разрушению нуклеосом и деблокированию транскриптона. Деацетилирование гистонов приводит к противоположному эффекту. Специфические ацетилаза и деацетилаза ассоциированы с белками инициации транскрипции.

Для клеток эукариот характерна амплификация генов и их перестройка. Оба механизма обеспечивают резкое увеличение копий тех или иных белков,

необходимых для реализации клеточного метаболизма.

Амплификация – это увеличение количества генов, точнее многократное копирование одного гена. Естественно, все полученные копии равнозначны и

16

одинаково активно обеспечивают транскрипцию. Например, противоопухолевый препарат метотрексат препятствует работе дигидрофолатредуктазы, фермента,

необходимого для синтеза дезоксирибонуклеотидов. При этом в опухолевых клетках происходит амплификация гена этого фермента, что приводит к многократному увеличению синтеза дигидрофолатредуктазы и невосприимчивости опухолевых клеток к метотрексату.

Перестройка генов. Нуклеотидные последовательности, кодирующие белковую молекулу могут оказаться разделенными на отдельные сегменты, не связанные между собой. Например, иммуноглобулины состоят из тяжелой и легкой цепей, каждая из которых включает собственные вариабельную и константную части.

Существует множество вариантов как вариабельной, так и константной частей.

Генетическая информация об этих вариантах локализована подчас в разных хромосомах. При дифференцировке В-лимфоцитов значительно удаленные сегменты генетического материала переносятся и группируются рядом – происходит

генетическая рекомбинация.

Единицей транскрипции у эукариот является отдельный ген, а не оперон, как у прокариот. Оператор, как таковой, отсутствует. Промотор есть, но он организован иначе. На расстоянии -25 п.н. от +1 нукл. находится ТАТА-бокс. Его позиция определяет точку инициации транскрипции. А на расстоянии -60-80 п.н.

находится ЦААТ-бокс,

который не является абсолютно необходимым, но присутствует перед большинством генов. Расстояние между ЦААТ и ТАТА большое и РНК-полимераза не способна накрыть всю эту область. ЦААТ опознается своим белком, а ТАТА - своим.

Регуляторными элементами являются белки инициаторного комплекса,

описанные ранее, и особые нуклеотидные последовательности, способствующие интенсификации транскрипции – энхансеры. Характерная особенность этих структур заключается в том, что они влияют на скорость транскрипции независимо от локализации в опероне. Белки, взаимодействующие с энхансерами, называются

17

энхансерными элементами, расположенными на расстоянии 1000-2000 пар оснований от региона промотора. Эти белковые факторы способны воздействовать на инициацию транскрипции благодаря образованию ДНК-петли, что приводит к пространственному сближению энхансерных элементов и, например, белков ТАТА.

Энхансеры (англ. to enhance - усиливать) – участки ДНК в 10-20 пар оснований,

способные значительно усиливать экспрессию генов той же ДНК. В отличие от промоторов они значительно удалены от транскрипционного участка и могут располагаться от него в любом направлении (к 5’-концу или к 3’-концу). Сами энхансеры не кодируют какие-либо белки, но способны связываться с регуляторными белками.

Энхансеры - это не непрерывные последовательности нуклеотидов. Существуют так называемые модули - это отдельные части энхансеров.

Одинаковые модули могут встречаться в разных энхансерах. Для каждого энхансера набор модулей уникален.

Модули - это короткие последовательности, не более 2-х витков спирали (20 п.н.), которые могут находиться перед, за и даже внутри гена. Таким

образом, М1+М2+М3+М4 - один энхансер, но он состоит из 4-х модулей. Все 4

модуля узнаются своими белками, а они, сидя на ДНК, взаимодействуют друг с другом. Если в клетке присутствуют все соответствующие белки, то участку ДНК придается определенная конформация и начинается синтез мРНК.

Сайленсеры (англ. silence - молчание) - последовательности ДНК,

ослабляющие транскрипцию генов при взаимодействии с определенными регуляторными белками. При соответствующем наборе белков экспрессия отдельных генов в клетке может быть подавлена.

Весьма существенным фактором регуляции транскрипции является процессинг РНК. Образование зрелых мРНК зависит от скоростей кэпирования, образования полиА, а также скорости сплайсинга. Для полицистронных мРНК определенное регуляторное значение имеет альтернативный сплайсинг.

18

Процессинг мРНК – некоторые пре-мРНК подвергаются разным вариантам сплайсинга (альтернативный сплайсинг) в результате чего образуются разные мРНК,

и соответственно, белки с разной функцией. Примером может служить образование двух типов тяжелых цепей IgM в В-лимфоцитах, один из которых удерживает IgM на мембране, другой позволяет антителу нормально секретироваться наружу.

Изменение стабильности мРНК – чем выше продолжительность жизни мРНК в цитозоле клетки, тем больше соответствующего белка наработается. Например,

установлено, что при наличии пролактина в клетках молочной железы время полу-

жизни мРНК белка казеина значительно увеличивается, а эстрадиол продлевает время полужизни мРНК белка вителлогенина в десятки раз.

Регуляция образование рибосом у эукариот. Ядрышко - место образования субъединиц рибосом, наблюдаемое в световой микроскоп. Одновременно в эукариотическом ядре находятся сотни тысяч субъединиц рибосом. В ядре может быть несколько ядрышек. Кластер генов рРНК называют ядрышковым организатором.

Гены рРНК присутствуют в количестве от 10 до 105 копий у разных видов (105

уамфибий). У

человека - 300 генов, |

в |

|

которых |

закодированы |

|

рРНК. Все |

рибосомные |

|

гены, кроме генов 5S

рибосомной РНК, сближены (т.е располагаются один за другим) и образуют несколько кластеров. Сначала синтезируется про-рРНК, после созревания которой образуются 28S, 18S и 5,8S рРНК.

19

Кроме белков инициаторного комплекса, на скорость транскрипции оказывают существенное влияние ДНК-

связывающие белки. Из нескольких семейств наиболее известны белки

типа: цинковые пальцы, спираль-

виток-спираль и гомеодоменные

белки. Специфическое связывание этих белков с ДНК происходит в результате взаимодействия боковых радикалов аминокислотных остатков белка с основаниями ДНК.

Цинковые пальцы представляют собой серию повторяющихся доменов (от 2 - до

9), имеющих форму пальца. В центре координации каждого домена находится цинк.

В одних случаях цинк соединен с четырьмя остатками цистеина, в других – с двумя цистеинами и двумя гистидинами.

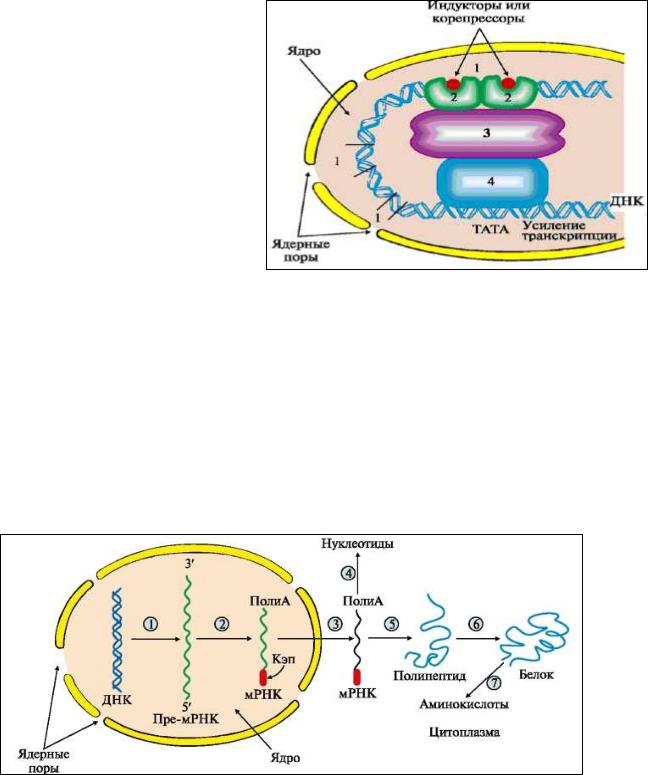

Рис. Регуляция транскрипции у эукариот: 1 - регуляторные участки ДНК;-

регуляторные белки; 3 - белки-коактиваторы; 4 - РНК-полимеразный комплекс

Рис. Регуляция этапов реализации генетической информации в фенотипическую

Процесс реализации генетической информации регулируется на этапах: 1 -

транскрипции; 2 - посттранскрипционных модификаций; 3 - транспорта мРНК из ядра в цитоплазму; 4 - продолжительности жизни мРНК; 5 - трансляции; 6 -

20

посттрансляционных превращений полипептидных цепей; 7 - продолжительности жизни белка

На синтез белка также влияет скорость транспорта РНК в цитоплазму. В

цитоплазме мРНК, взаимодействуя с определенными белками, образует информосому – своеобразное депо, из которого мРНК освобождается по мере надобности для синтеза белка. Скорость освобождения мРНК также является фактором регуляции белкового синтеза. Скорость синтеза белка напрямую зависит от количества мРНК, которое определяется временем ее «полужизни» или стабильностью in vivo. Таким образом, факторы, влияющие на стабильность мРНК,

являются регуляторами экспрессии генов и, как следствие, белкового синтеза. Одной из структур, определяющих стабильность мРНК, является полиА – последовательность на 3'-ОН-конце.

Таким образом, факторы, влияющие на регуляцию транскрипции и

экспрессию генов: амплификация генов, перегруппировка генов, белки

инициаторного комплекса, ДНК-связывающие белки, сплайсинг мРНК, стабильность

мРНК, транспорт мРНК в цитоплазму.

4. Ингибиторы матричных биосинтезов, применение в медицине

Существует множество ингибиторов транскрипции. Они действуют по разным механизмам и на разных стадиях. Большинство из них - антибиотики.

Рифампицин - ингибитор инициации. Связывается с центром инициации holo-

РНК-полимеразы E. сoli. Стрептолидигин - ингибитор элонгации. Связывается с центром элонгации core-РНК-полимеразы E. сoli.

Лекарственное ингибирование транскрипции

1. Гетероциклические соединения доксорубицин, дауномицин и актиномицин

D обладают способностью интеркалировать (встраиваться в молекулу ДНК) между