Матричные биосинтезы №1 Репликация. Репарация. Транскрипция

.pdf

11

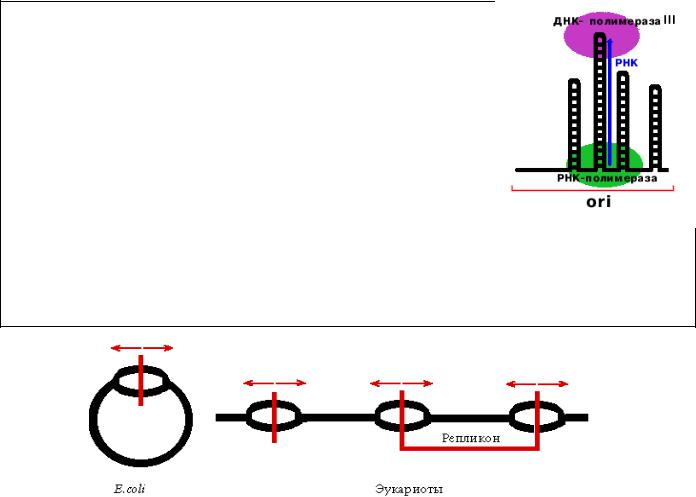

Оrigin (ori) - район начала репликации ДНК, содержит

4 шпильки, которые опознаются РНК-полимеразой и используются в качестве матрицы. По мере образования РНК шпилька плавится. Образуется РНК-затравка длиной 24

нуклеотида, 3'-конец которой используется ДНК полимеразой III.

Реплисома – комплекс ферментов для синтеза ДНК

(ДНК-полимераза III, ДНК-полимераза I, лигаза).

Репликон - участок ДНК между двумя участками ori. Каждая эукариотическая хромосома – полирепликон.

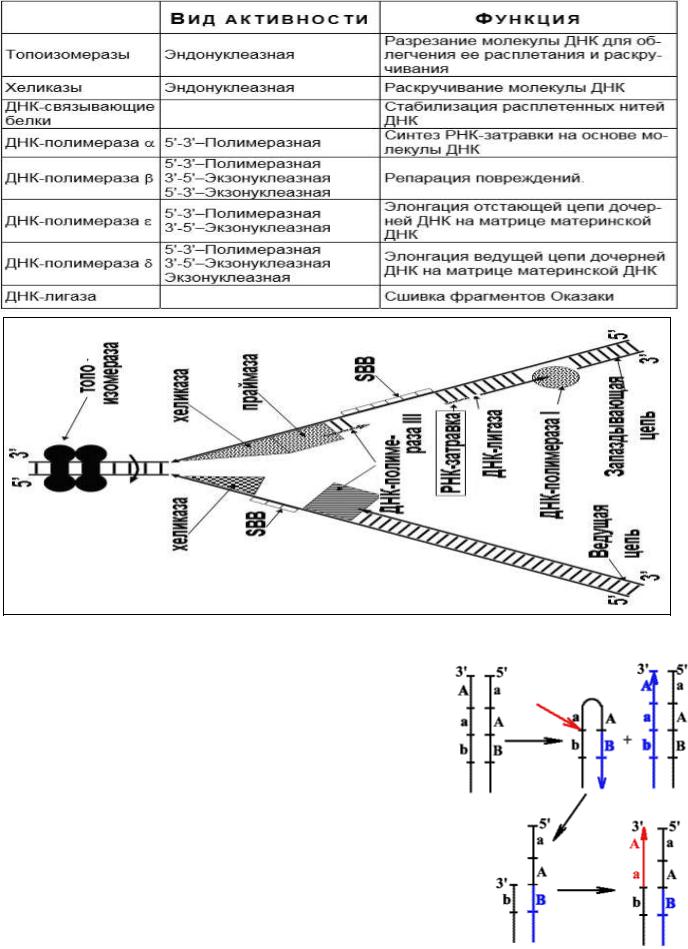

По мере расплетания и движения репликативной вилки на нити открываются участки, где возможен синтез новой нити в направлении 5' → 3'.

Направление 5' → 3' другой материнской нити ДНК совпадает с направлением движения репликативной вилки. Поэтому синтез дочерней нити (в направлении 5' → 3') возможен только после расплетания части ДНК и освобождения участка для синтеза. Таким образом, синтез дочерней ДНК на одной из нитей материнской ДНК идет фрагментарно. По имени японского исследователя синтезируемые на отстающей цепи отрезки ДНК назвали фрагменты Оказаки.

В целом для синтеза ДНК необходим ряд ферментов.

12

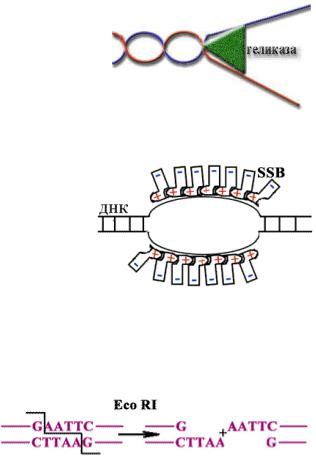

Топоизомеразы - ферменты, изменяющие топологию ДНК. Топоизомеразы меняют число зацеплений одной цепи за другую. Делятся на два класса: тип I (релаксазы) - уменьшают число зацеплений, тип II

(гиразы) - увеличивают число зацеплений.

Гиразы вносят двуцепочечный разрыв ДНК по принципу работы рестриктаз.

Хеликазы - ферменты, денатурирующие (расплетающие) ДНК.

SSB белки (single strand bind) - связываются с одноцепочечной ДНК электростатически, когда в ДНК образуется расплавленный участок, не дают цепям схлопнуться. Они не денатурируют ДНК, а лишь фиксируют, удерживают матричные цепи ДНК в репликативной вилке.

Праймаза – фермент, создающий РНК-затравку для начала синтеза ДНК. У

эукариот РНК-затравки размером 6-10

нуклеотидов удаляются РНК-азой. Бреши заделываются репарирующими ферментами.

Рестриктазы - эндонуклеазы, узнающие определенные последовательности,

делают разрезы в обеих цепях ДНК, затем поворачивают концы ДНК на 360 и

и

проявляет лигазную активность, т.е. сшивают цепи ДНК. При этом используется энергия АТФ. Результат деятельности гираз - супервитки. Суперспирализованная ДНК напряжена. В некоторых местах цепи расходятся, т.к. расплавляются А-Т

участки.

Ферменты репликации эукариот и их функция

13

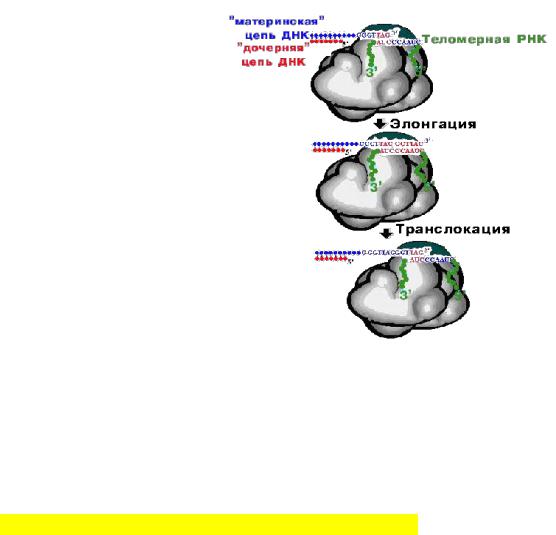

Проблема репликации концов линейных молекул ДНК эукариот

Удаление РНК-праймеров после завершения синтеза линейных ДНК в виде фрагментов Оказаки и заделывание образующихся между фрагментами брешей нуклеотидами ДНК приводит к тому, что дочерние цепи ДНК оказываются короче материнских на размер первого РНК-праймера (10-20 нукл.).

Образуются 3'-оверхенги, т.е. выступающие 3'-концы материнских цепей. Они узнаются теломеразой -

ферментом, содержащим помимо белковой части еще и РНК, выполняющую роль матрицы для наращивания

14

ДНК повторами. Теломераза последовательно наращивает материнские цепи ДНК повторами, используя 3'-оверхенги в качестве затравок. Образующиеся длинные одноцепочечные концы в свою очередь служат матрицами для синтеза дочерних цепей традиционным репликативным механизмом.

Хромосомы соматических клеток человека фланкированы многократно повторенными гексамерами TTAГГГ, общая длина районов с повторами может достигать 10 тыс. пар нуклеотидов. В

комплексе со специфическими белками такие тандемные повторы образуют

теломеры, защищающие концы ДНК от действия экзонуклеаз, предотвращающие неправильную рекомбинацию и позволяющие концам хромосом прикрепляться к ядерной оболочке.

При каждом раунде репликации происходит укорочение теломер в среднем на 50 пар нуклеотидов. Поскольку

теломерные последовательности не являются кодирующими, они выступают в роли буферной зоны - как защита от "проблемы концевой репликации". Укорочение ДНК в ходе каждого раунда репликации лишь сокращает нетранскрибируемый текст теломеры, но не приводит к утрате смысловых последовательностей - генов и регуляторов их экспрессии.

2. Основные повреждения в ДНК и их репарация

На геном любой неделящейся клетки постоянно оказывает влияние окружающая среда, при этом вполне вероятны повреждения в составе генома:

изменение нуклеотида (например, дезаминирование), сшивки азотистых оснований друг с другом, разрывы цепей, отрыв пуриновых нуклеотидов и т.п. Такие изменения быстро определяются специальными ферментами, пораженный участок удаляется экзонуклеазами, заполняется ДНК-полимеразой β и сшивается ДНК-лигазой. В

15

делящейся клетке мутации могут также возникать во время синтеза ДНК. Поэтому в клетках существует двойная система проверки точности репликации: одна непосредственно при ДНК-полимеразной реакции, другая – анализ уже синтезированной ДНК.

Причины ошибок при синтезе ДНК

In vitro происходит 1 ошибка на 100 тыс. нукл. для средней ДНК-полимеразы.

Добавление аналогов нуклеотидов, например, бромдезоксиуридина - аналога тимидина – это способ повышения количества ошибок как одно из средств борьбы со СПИДом и раком. Аналоги одинаково вредны для всех клеток, однако в пораженных вирусом клетках чаще проходит репликация.

1. Апуринизация. Каждая соматическая клетка теряет за сутки около 10000 пуринов и пиримидинов. Разрывается N-

гликозидная связь между пуриновым основанием и дезоксирибозой. В ДНК образуются АП-сайты. Причины апуринизации: изменение рН, ионизирующее излучение,

повышение температуры и т.д. Пиримидины тоже могут отщепляться, но скорость этого процесса ниже.

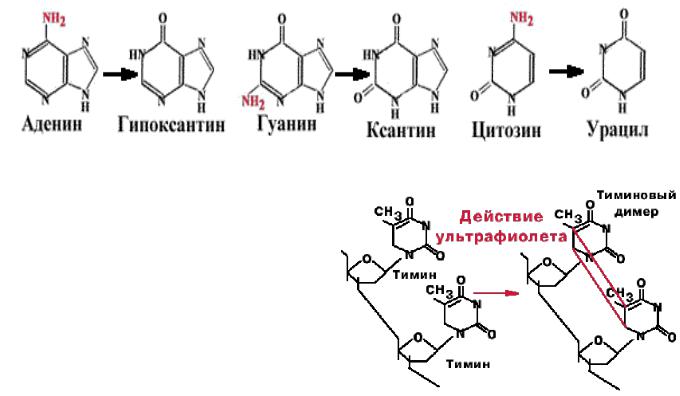

2. Дезаминирование. Аденин превращается в гипоксантин, который образует две водородные связи с цитозином. Гуанин превращается в ксантин, который образует водородные связи с тимином. При дезаминировании цитозина образуется урацил.

Тимин не может быть дезаминирован (единственный в ДНК). Наличие тимина в ДНК

(вместо урацила) позволяет отличать дезаминированнный цитозин (т.е. урацил) от законного урацила, если бы он был в ДНК. N-гликозилаза - фермент, который узнает дезаминированное основание, разрывает N-гликозидную связь и удаляет неправильное основание.

После этого АП-специфическая эндонуклеаза вносит одноцепочечный разрыв,

и фосфодиэстераза отщепляет от ДНК ту сахарофосфатную группу, к которой теперь

16

не присоединено основание. Появляется брешь размером в один нуклеотид, которую заделывает ДНК-полимераза, а лигаза сшивает концы ДНК.

ДНК - двуцепочечна в отличие от РНК. Наличие второй цепи обеспечивает исправление ошибок. Дезоксирибоза более устойчива, чем рибоза, к действию щелочи, т.е. при рН > 8, ДНК устойчива, а РНКнет.

3. Тиминовые димеры. Под действием ультрафиолетого света |

|

происходит ковалентное сшивание рядом |

|

стоящих пиримидинов. При сшивании |

|

тиминов образуется циклобутановое |

|

производное, блокирующее репликацию. |

|

Фермент фотолиаза - узнает тиминовые |

|

димеры и на свету или в темноте образует с |

ними |

комплекс. При освещении видимым светом происходит активация |

|

фермента, циклобутановое кольцо разрывается, и вновь получаются два тимина.

Этот процесс называется фотореактивацией.

И дезаминированные основания, и тиминовые димеры, кроме того, могут удаляться с помощью эксцизионной репарации. Специфические эндонуклеазы производят одноцепочечные разрезы (инцизия). Затем происходит удаление

(эксцизия) нескольких нуклеотидов и заделывание бреши. У E. сoli заделыванием бреши занимается ДНК-полимераза I. Лигаза сшивает цепь. Она же ликвидирует одноцепочечные разрывы, возникающие при действии ионизирующей радиации.

17

У E.coli эксцизионная репарация осуществляется мультиферментным комплексом,

включающим белки uvrA, uvrB, uvrC (ultraviolet repair), которые узнают поврежденный участок и вносят 5'- и 3'- разрывы с разных сторон от него, uvrD - хеликазу, которая отсоединяет вырезанный олигомер - 12 нуклеотидов, используя энергию АТФ.

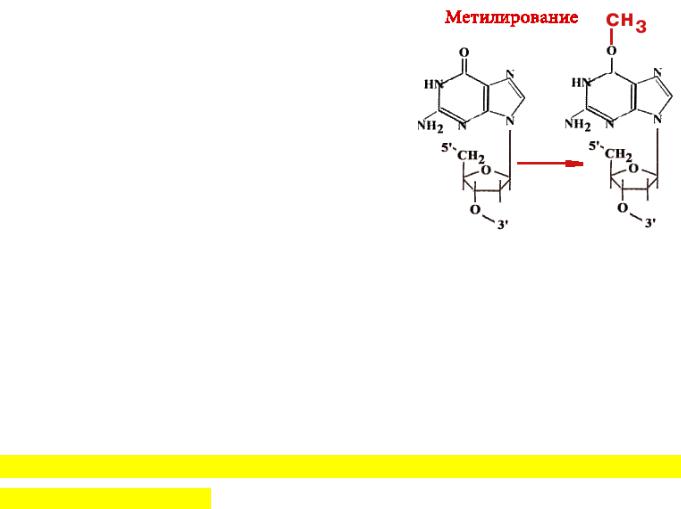

У эукариот существует функциональный (но не структурный) аналог такого мультиферментативного комплекса. Имеется 14 позиций, по которым ДНК метилируется. Гуанин может быть метилирован (по кислороду в 6-ом положении) и в такой форме будет связываться не только с цитозином, но и с тимином. Таким образом, в два шага может произойти замена пары Г-Ц на А-Т. Фермент принимает метильную группу на один из 12 цистеиновых остатков и при этом "гибнет".

3. Транскрипция – синтез РНК: субстраты, кофактор. РНК-полимераза.

Обратная транскрипция

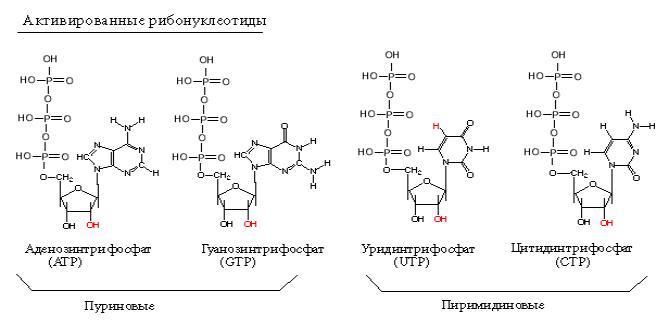

Транскрипция (англ. transcription – переписывание) - это биосинтез всех видов РНК по матрице ДНК, осуществляемый ферментом ДНК-зависимой РНК-

полимеразой. У прокариот синтез всех видов РНК осуществляется одним и тем же ферментом. У эукариот - 3 ядерные РНК-полимеразы, митохондриальные РНК-

полимеразы, хлоропластные РНК-полимеразы. Субстратами для РНК-полимераз служат рибонуклеозид-трифосфаты (активированные нуклеотиды). Весь процесс транскрипции осуществляется за счет энергии макроэргических связей актвированных нуклеотидов.

18

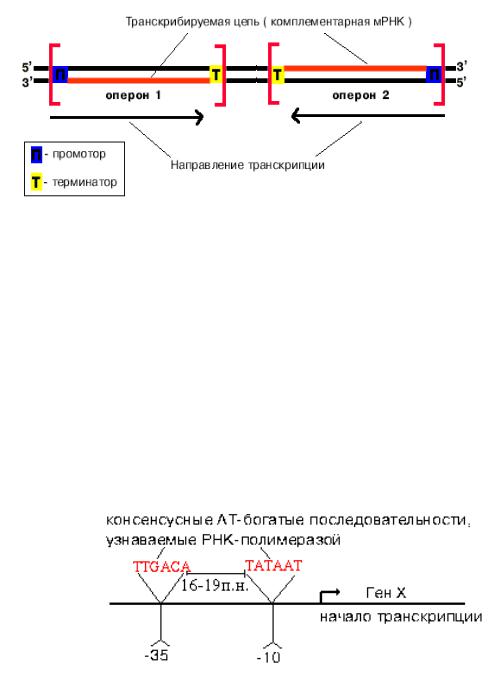

Биосинтез РНК происходит в участке ДНК, который называется транскриптом,

с одного края он ограничен промотором (начало), с другого – терминатором

(конец). Как в любом матричном биосинтезе в транскрипции выделяют 5

необходимых элементов:

•матрица – одна из цепей ДНК

•растущая цепь – РНК

•субстрат для синтеза – рибонуклеотиды (УТФ, ГТФ, ЦТФ, АТФ)

•источник энергии – УТФ, ГТФ, ЦТФ, АТФ

•ферменты – РНК-полимеразы.

Существует три основных типа РНК-полимераз: для синтеза пре-рРНК

(РНКполимераза I), для синтеза пре-мРНК (РНК-полимераза II), для синтеза пре-

тРНК и 5S-рРНК (РНК-полимераза III). В составе РНК-полимеразы E.coli выделяют четыре субъединицы: две α-субъединицы, по одной β- и β’-субъединице. Имеется также дополнительный белковый σ-фактор Последний необходим только для связывания с промотором и не участвует в удлинении цепи РНК. Строение РНК-

полимераз эукариот имеет много общего со структурой бактериального фермента:

они имеют по две больших субъединицы и несколько малых субъединиц.

Принципы транскрипции:

19

1. Комплементарность.

2.

Антипараллельность.

3.Униполярность.

4.Беззатравочность.

5.Асимметричность.

РНК синтезируется комплементарно и антипараллельно транскрибируемой цепи ДНК. Рост цепи РНК идет только в направлении 5' 3'. Для начала синтеза РНК фермент не нуждается в полиили олигонуклеотидной затравке. Первый нуклеотид в РНК всегда пурин в форме трифосфата.

3'. Для начала синтеза РНК фермент не нуждается в полиили олигонуклеотидной затравке. Первый нуклеотид в РНК всегда пурин в форме трифосфата.

РНК-полимераза Е.coli - белок с четвертичной структурой. Одновременно в клетке присутствует около 7000 молекул РНК-полимеразы. Субъединичный состав

фермента: (2 )

)

- holo-фермент (полный фермент). Без

- holo-фермент (полный фермент). Без  -фактора это core-

-фактора это core-

фермент (2 )

) .

.  (сигма) -

(сигма) -

фактор - сменный фактор специфичности. Только holo-

фермент обладает высоким сродством к специфической последовательности нуклеотидов

– промотору. Как только произошла инициация транскрипции,  -фактор отделяется. Стадии узнавания и связывания, а также инициации осуществляются holo-ферментом. Элонгация и терминация осуществляются core-ферментом.

-фактор отделяется. Стадии узнавания и связывания, а также инициации осуществляются holo-ферментом. Элонгация и терминация осуществляются core-ферментом.

РНК-полимераза узнает промотор, покрывая 40-60 пар нуклеотидов - это AT-

богатые участки ДНК в положениях "-10" и "-35". Примерно 5% промоторов у прокариот имеют только участок "-10", однако хорошо узнаются РНК-полимеразой.

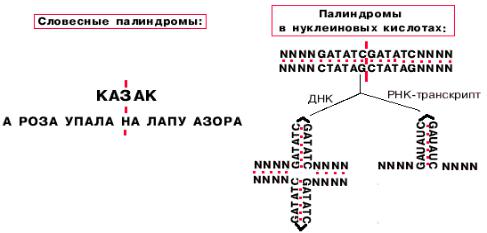

Такие промоторы представлены палиндромными последовательностями,

принимающими форму креста при суперспирализации кольцевых молекул ДНК.

20

Палиндромы -

последовательности,

которые читаются одинаково слева направо и справа налево. Палиндромы первого порядка имеют одну ось симметрии,

второго - две, третьего - три.

Этапы транскрипции

Инициация. Промотор содержит стартовый сигнал транкрипции ТАТА-бокс – определенную последовательность нуклеотидов ДНК, присоединяющий инициирующий ТАТА-фактор. Этот ТАТА-фактор обеспечивает присоединение РНК-полимеразы к той нити ДНК, которая будет использоваться в качестве шаблона для транскрипции. Так как промотор ассиметричен, то он связывает РНК-полимеразу только в одной ориентации, что определяет направление транскрипции от 5’-конца к

3’-концу (5’ → 3’). Другие факторы инициации раскручивают спираль ДНК перед РНК-полимеразой. После синтеза затравочного фрагмента РНК длиной 8-10

рибонуклеотидов σ-фактор отрывается от фермента.

Элонгация. Белковые факторы элонгации обеспечивают продвижение РНК-

полимеразы вдоль ДНК и расплетание нитей ДНК на протяжении примерно 17

нуклеотидных пар. РНК-полимераза продвигается со скоростью примерно 40-50

нуклеотидов в секунду в направлении 5’ → 3’. Используя одновременно в качестве субстрата и источника энергии АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ.

Терминация. РНК-полимераза остановится, когда достигнет терминирующих кодонов. С помощью белкового фактора терминации, так называемого ρ-фактора

(греч. ρ - "ро"), от матрицы ДНК отделяются фермент и синтезированная молекула РНК, которая является первичным транскриптом, предшественником мРНК или тРНК или рРНК.