Тема 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ

.pdf−если больной – мушкенум, то он платит пять сиклей серебра;

−если больной – чей-нибудь раб, то господин раба платит врачевателю два сиклй серебра.

Различная плата врачевателю за одно и то же лечение свидетельствует о социальном неравенстве и расслоении общества, и как следствие – классовом подходе к врачебной деятельности и организации медицинского дела.

Врачебная этика Египта того времени требовала, чтобы врачеватель,

осмотрев больного, открыто сообщил ему о предполагаемом исходе лечения в одной из трех фраз:

−«это болезнь, которую я могу вылечить»;

−«это болезнь, которую я, может быть, смогу вылечить»;

−«это болезнь, которую я не смогу вылечить».

Египетские врачеватели пользовались всеобщим признанием в древнем мире. Правители многих стран приглашали их на службу ко двору. По свидетельству Геродота, персидский царь Кир II Великий (558–529 гг. до н. э.)

просил фараона Амасиса (570–526 гг. до н. э.) прислать ему «лучшего в целом Египте» врачевателя глаз. «Врачебное искусство, – писал Геродот, – разделено у них таким образом, что каждый врачеватель излечивает только одну болезнь.

Поэтому везде у них полно врачевателей; одни лечат глаза, другие голову, третьи зубы, четвертые желудок, пятые внутренние болезни».

Врачевание в древней Индии (3 тысячелетие до н. э. – 4 век н. э.)

Обучающийся медицине должен был овладеть всеми гранями врачебного искусства: «Врач, неискусный в операциях, приходит у кровати больного в замешательство, подобно трусливому солдату, впервые попавшему в сражение;

врач же, умеющий только оперировать и пренебрегающий теоретическими сведениями, не заслуживает уважения и может подвергать опасности даже жизнь царей. Каждый из них владеет только половиной своего искусства и похож на птицу с одним только крылом», – записано в «Сушру-та-самхите».

По окончании обучения будущий Врачеватель произносил проповедь,

которая приведена в «Чарака-самхите»: Если Вы хотите достичь успеха в

своей деятельности, богатства и славы и небес после смерти... Вы должны всей душой стремиться к исцелению больного. Вы не должны предавать своих больных даже ценою собственной жизни... Вы не должны пьянствовать, не должны творить зло или иметь злых товарищей... Ваша речь должна быть приятной... Вы должны быть рассудительны и всегда стремиться совершенствовать свои знания... Ни о чем из того, что происходит в доме больного человека, не следует говорить... никому, кто, пользуясь полученными знаниями, мог бы повредить больному или другому.

Записанная в I–II вв. н. э., эта проповедь несет характерные черты своего времени, однако по основным положениям она весьма схожа с Клятвой древнегреческих врачевателей (записанной в III в. до н. э.). Это свидетельствует о единых принципах врачебной этики в странах древнего мира.

Врачебная этика древней Индии неукоснительно требовала, чтобы врачеватель, «который желает иметь успех в практике, был здоров, опрятен,

скромен, терпелив, носил коротко остриженную бороду, старательно вычищенные, обрезанные ногти, белую надушенную благовониями одежду,

выходил из дома не иначе, как с палкой и зонтиком, в особенности же избегал болтовни...». Вознаграждение за лечение запрещалось требовать от обездоленных, друзей врача и брахманов; и наоборот, если зажиточные люди отказывались от уплаты за лечение, врачевателю присуждалось все их имущество. За неправильное лечение врачеватель выплачивал штраф в зависимости от социального положения больного.

Особый вклад в развитие врачебной этики на первом этапе внесли:

−Сократ (469–399 гг. до н. э.);

−Аристотель (384–322 гг. до н. э.);

−Гиппократ Великий Косский (460–377 гг. до н. э.).

Первый этап формирования морального кодекса людей, избравший врачевание видом профессиональной деятельности, начался с

«формирующейся медицины» и завершился появлением трудов греческих философов.

Платон (427–347 до н. э.)

Четыре основные добродетели:

−мудрость;

−мужество (смелость);

−благоразумие (самообладание);

−справедливость.

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) «Никомахова этика», «Большая этика»

Специфика этики, по мнению Аристотеля, состоит в том, что она вооружает человека методами и средствами воздействия на окружающий мир и людей, живущим в нем. Делает она это путем формирования идей о должном, о

добре и зле, об идеалах.

1.3. Исторические модели медицинской этики

Со времен Гиппократа в медицине сложились единые этические принципы:

−все действия врача должны быть направлены только на благо больного, а не во вред (если врач может предвидеть его заранее);

−следует избегать действий, способных причинить страдания больному

иего родственникам;

−действия, предпринимаемые врачом, не должны наносить ущерб другим людям, в том числе и больным;

−решения врача основываются на положениях современной науки;

−врач не имеет права смотреть на больного как на источник обогащения;

−врач обязан хранить в тайне сведения, касающиеся здоровья пациента

иобстоятельств его жизни, которые стали известны в ходе лечения.

Медицинская этика

Модель |

|

Модель |

|

Деонтологиче |

|

Гиппократа |

|

Парацельса |

|

ская модель |

|

(V–I вв. до |

|

(I–XVIII вв. |

|

(XIX–XX вв. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Биоэтика

(2-я пол. XX

в. – по н. в.)

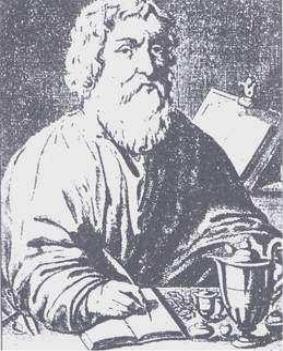

Модель Гиппократа (460–377 гг. до н. э.) – часть медицинской этики,

которая рассматривает взаимоотношения врача и пациента под углом зрения

социальных гарантий и профессиональных обязательств медицинского сообщества.

«Гиппократовы книги» содержат 5

сочинений, посвященных врачебной этике и правилам врачебного быта в древней Греции: «Клятва», «Закон», «О враче», «О

благоприличном поведении», «Наставления».

В процессе обучения будущий врачеватель должен был воспитывать в себе и постоянно совершенствовать

«презрение к деньгам, совестливость,

скромность, решительность, опрятность,

изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни,

отвращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами, божественное превосходство... Ведь врач-философ равен богу» («О благоприличном поведении»).

Врачеватель должен научиться держать в памяти лекарства, способы их составления и правильного применения, не теряться у постели больного, часто посещать его и тщательно наблюдать обманчивые признаки перемен. «Все это должно делать спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях, приказывая с веселым и ясным взором то, что следует делать, и

отвращая больного от его пожеланий с настойчивостью и строгостью» («О

благоприличном поведении»). Однако, врачуя больного, необходимо помнить о первейшей заповеди: «прежде всего не вредить». Позднее этот тезис появится в латинской литературе: «Primum nоn nосе-ге».

Беспокоясь о здоровье больного, врачеватель не должен начинать с заботы о своем гонораре (вознаграждении), так как «обращать на это внимание вредно для больного». Более того, иногда подобает лечить «даром, считая

благодарную память выше минутной славы. Если же случай представится оказать помощь чужестранцу или бедняку, то таким в особенности должно ее доставить» («Наставления»).

Наряду с высокими профессиональными требованиями большое значение придавалось внешнему виду врачевателя и его поведению в обществе, «ибо те,

кто сами не имеют хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь правильную заботу о других». Поэтому врачевателю подобает

«держать себя чисто, иметь хорошую одежду и натираться благоухающими мазями, ибо все это обыкновенно приятно для больных... Он должен быть справедливым при всех обстоятельствах, ибо во многих делах нужна бывает помощь справедливости» («О враче»).

Оканчивая обучение, будущий врачеватель давал «Клятву», которой нерушимо следовал в течение всей жизни, ибо «кто успевает в науках и отстает в нравственности, тот более вреден, нежели полезен».

Одним из самых древних медико-этических документов является Клятва Гиппократа. Эту клятву давали выпускники знаменитой школы асклепиадов,

родоначальником которой считался древнегреческий бог медицины Асклепий.

Самым известным ее выпускником был знаменитый Гиппократ Великий Косский.

Клятва представляет собой документ, освящающий нам врачебный быт медицинских школ времен Гиппократа. В то время уже появились врачебные школы, объедения (корпорации) врачей. Вступая во врачебную корпорацию,

врач должен вести себя соответствующим образом: воздерживаться от всяких предосудительных действий и не ронять своего достоинства. Появление клятвы Гиппократа было вызвано необходимостью отмежеваться от врачей одиночек,

разных шарлатанов и обеспечить доверие общества врачам определенной школы.

«Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное

обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делится с ним своими доставками и в случае надобности помогать в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора;

наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям,

сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвою по закону медицинскому, но никому другому.

Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью,

предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел,

я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного,

несправедливого и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я

умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, дано будет счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому».

Это были не пустые слова. В Древней Греции и в Древнем Риме воздвигались памятники замечательным врачам. Тем же, кто подписал текст Клятвы, а затем нарушил ее, грозило суровое наказание: штраф или даже отсечение руки, той самой, которой он подписывал это моральное обязательство.

Нормы, определенные в клятве Гиппократа, отражают цели врачевания,

независимо от места и времени их реализации.

Основным принципом в «Гиппократовской модели» медицинской

этики является правило «не навреди».

Модель Парацельса (1493–1541 гг.) – форма врачебной этики, в рамках которой нравственное отношение с пациентом рассматривается как составляющая терапевтической стратегии поведения врача.

Ценностно-эмоциональное отношение к миру доминировало над познавательно-

рациональным.

Для безопасной, с точки зрения ответственности, врачебной деятельности признавалось достаточным слепое следование учению Галена.

«Сила врача – в его сердце, работа его должна руководствоваться Богом и освещаться естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства – любовь». Патернализм как тип взаимосвязи врача и пациента.

Смысл патерналистского подхода – связь между врачом и пациентом воспроизводит не только лучшие образцы кровно-

родственных отношений, но и

«целебность», «божественность» самого отношения врача к больному. Основной моральный принцип «делай добро» или

«твори любовь».

Начало второго этапа формирования медицинской этики связывают с утверждением монотеистических религий: иудаизм, христианство, буддизм,

ислам. Духовной основой деятельности всех, кто служил на благородном поприще милосердия, – дьяконов, дьяконисс, берегинь и сердобольных вдов,

братьев и сестер милосердия, являлась вера. К милосердию, любви ближнему,

заботе о больных и немощных призывают и христианство, и ислам, и буддизм, и

иудаизм. Носители медицинских знаний – священнослужители и их помощники,

оказывая помощь больному человеку, действовали в соответствии с религиозными установлениями. Так продолжалось до тех пор, пока профессия врача не стала самостоятельной и более распространенной, благодаря созданию медицинских факультетов университетов.

Начало третьего этапа развития медицинской этики связано с организацией медицинских факультетов, созданием корпоративной этики.

В 10 в. начала формироваться медицинская школа в Салерно, достигшая расцвета в 12 в., занимавшаяся переводами медицинских книг с арабского на латынь. Это была светская школа, не церковная. Ее главная заслуга – создание новой медицинской литературы. Курс обучения был 3 года философии, 5 лет медицины, 1 год практики, экзамен, после получалась лицензия. Это был первый факультет на Востоке. Вслед за ним стали открываться университеты и в Европе.

Создание медицинских факультетов при университетах и объединение врачей в корпорации можно считать окончанием второго и началом третьего этапа развития медицинской этики.

Первый в России Московский университет был открыт в 1755 г. Медицинский факультет начал работу 1758 г.

Большую роль в развитии медицинской этики в России сыграли труды декана медицинского факультета Московского университета М. Я. Мудрова.

«Слово о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача»

(1814).

«Слово о том, как учить и учиться Медицине фактической, или деятельному Врачебному Искусству при постелях больных» (1820).

Выпускники медицинских факультетов давали так называемые факультетское обещание, текст которого обычно являлся вариантом клятвы Гиппократа.

В начале 19 в. английский врач из Манчестера Т. Персиваль в книге

«Медицинская этика» изложил «свод установленных правил и наставлений применительно к поведению врачей и хирургов в госпиталях и частной практики,

в отношении к аптекарям, в случае которые требуют знания законов»(1803). В

предисловии Персиваль указывает, что хотел назвать работу

«медицинская юриспруденция», но понял, что это неправильно, так как еще не написаны законы на все случаи жизни, которые встречаются в медицинской практике. Да и как написать законы для тех случаев, когда главным судьей служит совесть или мнение коллег.

Труды Т. Персиваля и М. Я. Мудрова подводят итог третьему этапу развития медицинской этики.

Деонтология (от греч. deontos – должное и logos – учение) – раздел

этики, в котором рассматриваются проблемы долга и моральных требований.

Термин «деонтология» введен английским философом Иеремией Бентамом, который употреблял его для обозначения учения о нравственности в целом.

Деонтология (от греч. dentos – должное и logos – учение) – учение о долге,

долженствовании. Иеремия Бентам (первая треть 19 века).

Медицинская этика основана на моральных ценностях, тогда как деонтология основана на рационализме инструкций, устава, закона.

Этика и деонтология не конкурируют между собой, а лишь создаются различно: этика долгим воспитанием моральных ценностей, деонтология – сравнительно быстрым усвоением правил.

Деонтологическая модель – это совокупность «должных» правил, соответствующих той или иной конкретной области медицинской практики