Методичка по биохимии. 1 курс - 2 модуль

.pdf

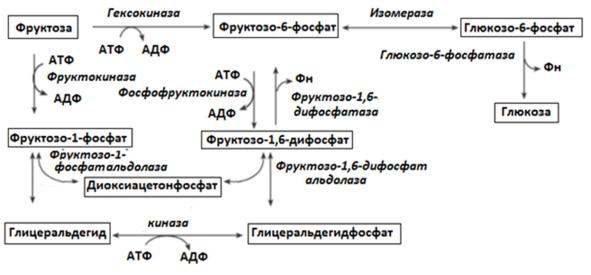

Рис.1 Обмен фруктозы в печени

2.Наследственные нарушения обмена фруктозы.

Врожденные аномалии обмена фруктозы могут быть связаны с генетическими дефектами ферментов фруктокиназы и фрутозо-1- фосфатальдолазы.

Существует доброкачественная эссенциальная фруктоземия,

встречается с частотой 1:130 000 и протекающей безо всяких отрицательных симптомов.Связанасврожденнымнедостаткомферментафруктокиназы,т.е. в организме не образуется фруктозо-1-фосфат. В результате обмен фруктозы возможен только путем фосфорилирования до фруктозо-6-фосфата, но эта реакция тормозится глюкозой, вследствие чего фруктоза накапливается в крови. «Почечный порог» для фруктозы очень низок, поэтому фруктозурия обнаруживается уже при концентрации фруктозы в крови 0,73 ммоль/л.

Наследственная непереносимость фруктозы, возникающая при генетически обусловленном дефекте фруктозо-1-фосфатальдолазы, не проявляется, пока ребёнок питается грудным молоком, т.е. пока пища не содержитфруктозы.Симптомывозникают,когдаврациондобавляютфрукты, соки, сахарозу. Рвота, боли в животе, диарея, гипогликемия и даже кома и судороги возникают через 30 мин после приёма пищи, содержащей фруктозу. У маленьких детей и подростков, продолжающих принимать фруктозу, развиваются хронические нарушения функций печени и почек.

Дефект альдолазы фруктозо-1-фосфата сопровождается накоплением фруктозо-1-фосфата, который ингибирует активность фосфоглюкомутазы, превращающей глюкозо-1-фосфат в глюкозо-6-фосфат и обеспечивающей включение продукта гликогенфосфорилазной реакции в метаболизм. Поэтому происходит торможение распада гликогена на стадии образования глюкозо-1- фосфата, в результате чего развивается гипогликемия. Как следствие, ускоряется мобилизация липидов и окисление жирных кислот. Следствием ускорения окисления жирных кислот и синтеза кетоновых тел, замещающих энергетическую функцию глюкозы, может быть метаболический ацидоз, так как кетоновые тела являются кислотами и при высоких концентрациях снижают рН крови.

Лечение фруктоземии заключается в исключении из рациона соков, ягод, фруктов и овощей. При своевременном выключении фруктозы ребенок развивается нормально и проявления заболевания приобретают обратное развитие.

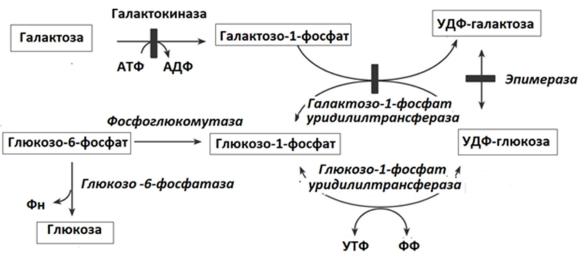

3.Обмен галактозы в печени. Галактоземия.

Галактоза сначала подвергается фосфорилированию по 1-му атому углерода. Отличием от обмена фруктозы является превращение в глюкозу не напрямую, а через синтез УДФ-галактозы, которая впоследствии изомеризуется в глюкозу.

Галактоземия возникает при нарушении обмена галактозы, обусловленном наследственным дефектом любого из трёх ферментов, включающих галактозу в метаболизм глюкоз:

галактокиназы, частота дефекта 1:500000,

галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы, частота дефекта

1:40000,

эпимеразы, частота дефекта реже 1:1000000.

Рис.2 Обмен галактозы в печени

Это заболевание проявляется очень рано, и особенно опасно для детей, так какосновным источникомуглеводов для них служит материнское молоко, содержащее лактозу.

Патогенез. Избыток галактозы превращается в спирт галактитол (дульцит), накапливающийся в хрусталике и осмотически привлекающий сюда воду. Изменяется солевой состав, нарушается конформация белков хрусталика,чтоприводитккатарактевмолодомвозрасте.Катарактавозможна даже у плодов матерей с галактоземией, употреблявших молоко во время беременности.

При дефекте галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы АТФ постоянно расходуется на фосфорилирование галактозы и дефицит энергии угнетает активность многих ферментов, "токсически" действуя на нейроны, гепатоциты, нефроциты. Как результат возможны задержка психомоторного развития, умственная отсталость, некроз гепатоцитов и цирроз печени.

Ранние симптомы галактоземии: рвота, диарея, дегидратация,

уменьшениемассытела,желтуха.Онипоявляютсявскорепослерождения,как толькоребёнокначинаетполучатьмолоко.Вкрови,мочеитканяхповышается концентрация галактозы.

Основы лечения. Исключение из рациона молока и других источников галактозы позволяет предотвратить развитие патологических симптомов. Однако сохранностьинтеллектаможетбыть достигнута только приранней, не позднее первых 2 месяцев жизни, диагностике и вовремя начатом лечении.

4. Пути нарушения обмена углеводов в организме человека: гипер- и гипогликемия: причины, компенсация.

Гипергликемическим является состояние, при котором концентрация глюкозы в крови более 6 ммоль/л.

По происхождению выделяют две группы таких состояний: 1. Физиологические

алиментарные – связаны с приемом пищи и продолжаются в норме не более 2 часов после еды.

нейрогенные – нервное напряжение, стимулирующее секрецию адреналина и мобилизацию гликогена в печени,

гипергликемия беременных – связана с относительной недостаточностьюинсулинаприувеличениимассытелаипотребностью

плода в глюкозе.

2. Патологические:

Сахарный диабет

при заболеваниях гипофиза, коры и мозгового слоя

дпочечников, щитовидной железы, поджелудочной железы, при органических поражениях ЦНС.

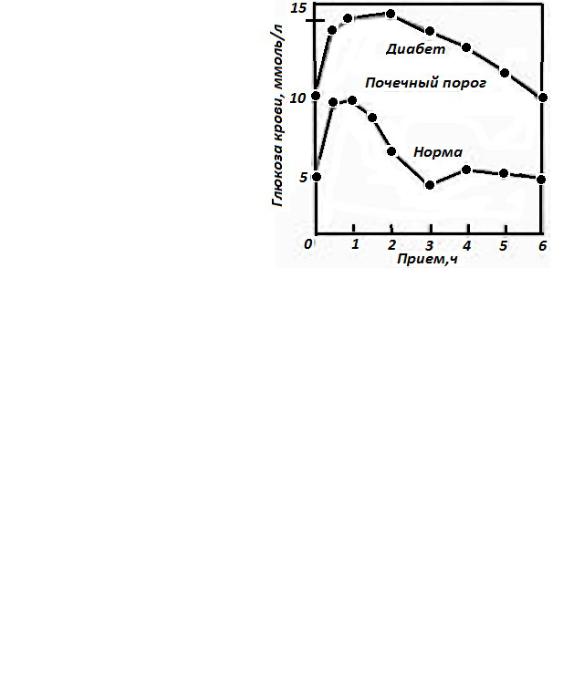

5. Глюкозотолерантный тест

Глюкозотолерантный тест (ГТТ) — лабораторный метод исследования, применяемый в эндокринологии для диагностики нарушения толерантности к глюкозе (предиабет) и сахарного диабета.

Обследуемый принимает раствор глюкозы из расчёта 1 г на 1 кг массы тела (сахарная нагрузка).

Концентрацию глюкозы в крови измеряют в течение 2-3 ч с интервалами в 30 мин.

У здорового человека уровень глюкозы в крови растет, а затем быстро снижается.

Уровень глюкозы в плазме крови выше 10 ммоль/л через 2 ч после сахарной нагрузки свидетельствует о сахарном диабете;

Рис.48 Сахарная кривая в норме и при сахарном диабете

Рекомендуемая литература по дисциплине «Молекулярная медицина»:

1.Северин Е.С., Биохимия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3762-9 - Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437629.html

2.Авдеева Л.В., Биохимия [Электронный ресурс] / Авдеева Л.В., Алейникова Т.Л., Андрианова Л.Е., Белушкина Н.Н., Волкова Н.П., Воробьева С.А., Голенченко В.А., Губарева А.Е., Корлякова О.В., Лихачева Н.В., Павлова Н.А., Рубцова Г.В., Силаева С.А., Силуянова С.Н., Титова Т.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-3043-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430439.html

3.Губарева А.Е., Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Е. Губарева [и др.]; под ред. А. Е.

Губаревой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3561-8 -

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435618.html

Тема: «Обмен гликогена, регуляция, нарушения»

План:

1.Биосинтез гликогена (гликогеногенез): схема процесса, ферменты.

2.Распад гликогена (гликогенолиз): схема процесса, ферменты. Особенности распада гликогена в печени и скелетных мышцах.

3.Регуляция обмена гликогена.

4.Гликогеновые болезни: гликогенозы и агликогенозы.

1. Биосинтез гликогена (гликогеногенез)

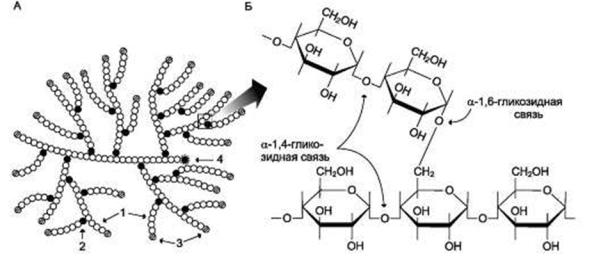

Гликоген представляет собой разветвленный гомополимер глюкозы, в

котором остатки глюкозы соединены в линейных участках α-1,4-

гликозидными связями, а в точках ветвления – α-1,6- гликозидными связями.

Эти связи образуются примерно с каждым десятым остатком глюкозы,

то есть точки ветвления в гликогене встречаются примерно через каждые десять остатков глюкозы. Гликоген иногда называется животным крахмалом,

так как его структура похожа на амилопектин - компонент растительного крахмала. В отличие от крахмала, гликоген имеет более разветвленную и компактную структуру.

Рис.1 Строение молекулы гликогена

Биологическая роль гликогена - основной резервный полисахарид в животных тканях, из которого по мере метаболической потребности могут высвобождаться глюкозо-6-фосфат или глюкоза. Запас углеводов в виде

гликогена обусловлен тем, что гликоген как ВМС в отличие от глюкозы не повышает осмотического давления клеток.

Локализация биосинтеза гликогена. Гликоген синтезируется в период пищеварения (абсорбтивный период: 1-2 часа после приема углеводной пищи)

в основном в печени и в мышцах. 2/5 запасов гликогена (примерно 150 грамм)

откладывается в паренхиме печени в виде глыбок (запас гликогена в печени может составлять примерно 5% от её массы). Остальной гликоген откладывается в мышцах и других органах. В мышцах запасается около 1%

гликогена, однако масса мышечной ткани значительно больше и поэтому общее количество гликогена в мышцах в 2 раза больше, чем в печени.

Гликоген может синтезироваться во многих клетках, например в нейронах,

макрофагах, клетках жировой ткани, но содержание его в этих тканях незначительно. В организме может содержаться до 450 г гликогена.

Этапы биосинтеза гликогена. Синтез гликогена сложный,

многоступенчатый процесс, который включает 3 стадии:

1.образование активной формы глюкозы;

2.синтез линейной цепочки гликогена, т.е. образование

α-1,4-гликозидных связей

3.ветвление линейной цепочки гликогена, т.е.

образование α-1,6-гликозидных связей.

Процесс синтеза гликогена требует затрат энергии, так включение одного мономера в полисахаридную цепь сопряжено с расходованием АТФ и УТФ.

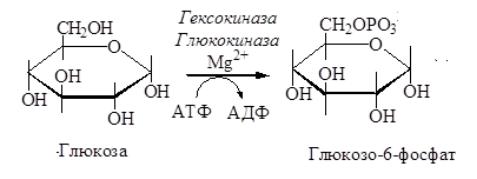

В метаболические пути глюкоза и другие моносахариды включаются только в виде фосфорных эфиров. Фосфорилирование свободных моносахаридов - обязательная реакция на пути их использования в клетках,

она приводит к образованию более реакционноспособных соединений и поэтому может рассматриваться как реакция активации. Эту реакцию во многих тканях катализирует фермент гексокиназа, а в печени и поджелудочной железе – глюкокиназа. Фосфорилирование глюкозы –

практически необратимая реакция. Образование глюкозо-6-фосфата в клетке

– это своеобразная «ловушка» для глюкозы, так как мембрана клетки непроницаема для фосфорилированной глюкозы:

Глюкокиназа имеет высокое значение Км = 10 ммоль/л и катализирует фосфорилирование глюкозы в гепатоцитах в период пищеварения

(абсорбтивный период). В этот период концентрация глюкозы в воротной вене больше, чем в других отделах кровяного русла, и может превышать 10

ммоль/л. Максимальная активность глюкокиназы обеспечивает поступление глюкозы в клетки печени и ее фосфорилирование. Глюкокиназа, в отличие от гексокиназы, не ингибируется продуктом реакции - глюкозо-6-фосфатом.

Гексокиназа отличается от глюкокиназы высоким сродством к глюкозе и низким значением Км <0,1ммоль/л. Следовательно, этот фермент, в отличие от глюкокиназы, активен при концентрации глюкозы в крови,

соответствующей физиологической норме, и обеспечивает потребление глюкозы мозгом, эритроцитами и другими тканями между приемами пищи

(постабсорбтивный период).

Рис. 2 Образование глюкозо-6-фосфата

Таблица 1

Характеристика ферментов глюкокиназы и гексокиназы:

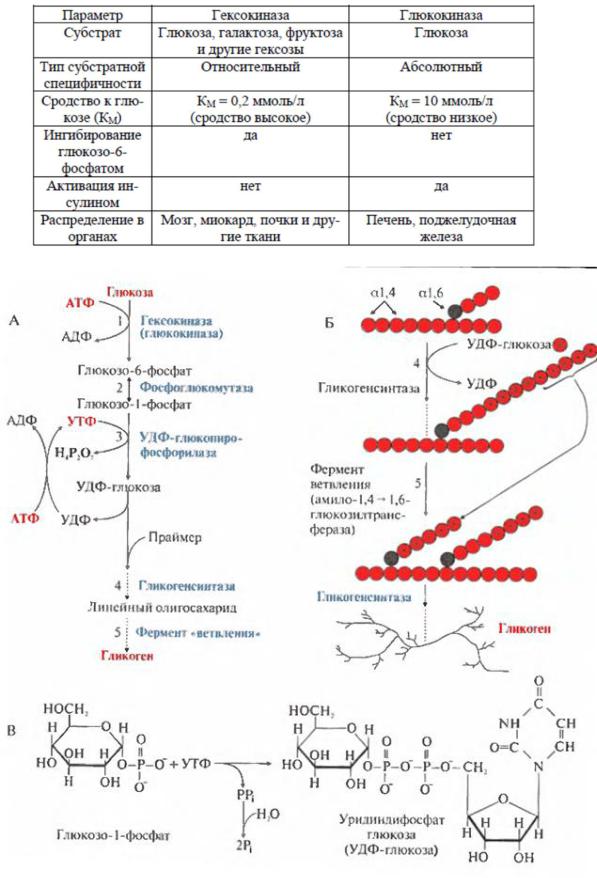

Рис. 3 Синтез гликогена

А – синтез гликогена (общая схема); Б – полимеризация и ветвление молекулы гликогена В – образование УДФглюкозы.

1 – фосфорилирование глюкозы с использованием молекулы АТФ и образование глюкозо-6-фосфата;

2– превращение глюкозо-6– фосфата в глюкозо-1-фосфат.

3– образование УДФ-глюкозы – субстрата для синтеза гликогена с использованием молекулы УТФ;

4– перенос глюкозного остатка на праймер – «затравку» (цепь из 4-8 остатков глюкозы с участием гликогенсинтазы, которая удлиняет праймер, соединяя остатки глюкозы α-1,4-гликозидными связями; 5 – образование разветвлений в молекуле гликогена: фермент ветвления - амило- 1,4-1,6-

гликозилтрансфераза образует боковую цепь путем переноса концевого олигосахарида из 5-6 остатков на внутренний остаток глюкозы этой же или другой цепи, образуя точку ветвления, где концевой остаток глюкозы соединяется с олигосахаридом α-1,6- гликозидной связью. Таким образом, образуется точка ветвления в молекуле.

Таким образом:

1) синтез гликогена требует много энергии - для присоединения 1

молекулы глюкозы к фрагменту гликогена используется 1молекула АТФ и 1

молекула УТФ;

2)для инициации процесса обязательно наличие затравки гликогена;

3)в образовании зрелой молекулы гликогена принимают участие гликогенсинтаза и амило- 1,4-1,6-гликозилтрансфераза; 4) этот процесс не безграничен – избыток глюкозы превращается в липиды.

2. Распад гликогена (гликогенолиз)

Мобилизация (распад) гликогена происходит в интервалах между приемами пищи (постабсорбтивный период) и ускоряется во время физической работы. Этот процесс осуществляется путем последовательного отщепления остатков глюкозы, в виде глюкозо-1-фосфата с помощью гликогенфосфорилазы, расщепляющей α-1,4-гликозидные связи. Этот фермент не расщепляет α 1,6-гликозидные связи в местах разветвлений,

поэтому необходимы еще два фермента, после действия которых остаток глюкозы в точке ветвления освобождается в форме свободной глюкозы

.Сначала три оставшихся до точки ветвления глюкозных остатка переносятся