УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ЦИТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ГИСТОЛОГИИ (1 СЕМЕСТР)

.pdf

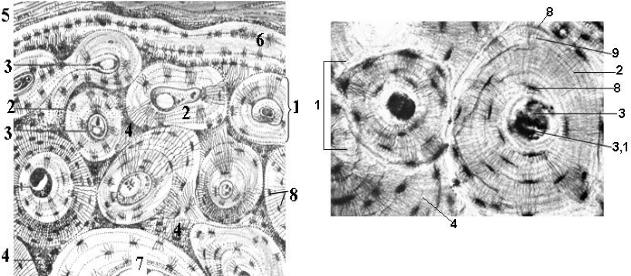

стоящие из концентрически наслаивающихся костных пластинок (2) вокруг канала (3) остеона (гаверсова канала), в котором проходит кровеносный сосуд (3,1); между остеонами – систему вставочных костных пластинок (4); под надкостницей (5) – систему наружных генеральных костных пластинок (6) и систему внутренних генеральных костных пластинок (7) под эндостом.

Большое увеличение. Рассмотреть указанные структуры под большим увеличением, а также найти в костных лакунах остеоциты (8) и их отростки, располагающиеся в канальцах межклеточного матрикса (9).

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 27. Кость.

Продольный срез компактного вещества трубчатой кости.

Декальцинация. Окраска по Шморлю (тионин-пикриновая кислота).

Малое увеличение. Увидеть каналы остеонов с сосудами (1) в продольном сечении и окружающие их костные пластинки (2) остеонов.

Большое увеличение. Рассмотреть указанные структуры. Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 28. Развитие соединительнотканной кости (прямой остеогенез).

(Челюсть зародыша человека). Окраска гематоксилином-эозином.

Малое увеличение.Найти оксифильные участки развивающейся костико- стные трабекулы(1), окруженные мезенхимой(2), с кровеносными сосудами(3).

Большое увеличение. На поверхности костной трабекулы рассмотреть остеобласты (4) - небольшие, угловатой формы клетки с базофильной цитоплазмой, остеокласты (5) - крупные многоядерные образования. В костных трабекулах увидеть остеоциты (6) и оксифильное межклеточное вещество(матрикс) (7).

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

50

№ 29. Развитие трубчатой кости (непрямой остеогенез).

(Фаланга пальца плода). Окраска гематоксилином-эозином.

Малое увеличение. В развивающейся кости найти эпифизы (1), образованные гиалиновым хрящом, между ними диафиз (2). В диафизе рассмотреть: перихондральную костную кость (3) под надкостницей (4), эндохондральную кость (5) с костными трабекулами внутри диафиза; остатки гиалинового хряща.

Большое увеличение. Рассмотреть костную трабекулу и убедиться, что при эндохондральном окостенении костная ткань строится на остатках хряща (в центре некоторых трабекул еще есть хрящ). Найти: на поверхности костных трабекул овальной формы остеобласты (6), тесно прилегающие к костным трабекулам, остеоциты (7) внутри трабекул, окруженные межклеточным веществом, остеокласты (8), прилежащие к разрушающемуся хрящу.

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

51

Демонстрационные микропрепараты

1.Гиалиновый хрящ трахеи.

2.Гиалиновый хрящ в легочных бронхах.

3.Ретикуло-фиброзная (грубоволокнистая) костная ткань.

4.Остеоциты (костные клетки). Жаберная крышка рыбы.

5.Остеоциты в пластинке губчатого вещества. Декальцинация.

6.Поперечный шлиф компактного вещества трубчатой кости.

7.Продольный шлиф компактного вещества трубчатой кости.

8.Окостенение эпифиза. (Фаланга пальца плода).

Подведение итогов занятия (контроль)

Опрос по микропрепаратам, электронным микрофотографиям, решение контрольно-обучающих задач, тестовый контроль второго уровня знаний.

Задание для самоподготовки к следующему занятию: смотреть основные вопросы темы следующего занятия.

Тема: «МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ»

Мышцы как органы движения представляют собой комплексные многотканевые системы. Поэтому представления о структуре и взаимоотношениях тканевых элементов мышц (в сочетании с данными биохимии, цитологии, молекулярной биологии, физиологии) необходимы для выяснения гистофизиологии мышечных тканей и структурных основ их патологии. Знания о строении, развитии, иннервации, кровоснабжении всех разновидностей мышечных тканей могут помочь клиницистам (хирургам, терапевтам, урологам, акушерамгинекологам, невропатологам, ангиологам, спортивным врачам) в разработке и совершенствовании лечебных мероприятий по регуляции и стимуляции репаративной регенерации мышц, их роста, гипертрофии и т.д.

Основные вопросы темы

1.Современная морфологическая классификация мышечных тканей и миоидных клеток.

2.Гистогенетическая классификация мышечных тканей по Н.Г.Хлопину.

3.Общие морфобиохимические признаки мышечных тканей.

4.Эмбриональный источник и этапы гистогенеза скелетной мышечной ткани.

5.Образование и роль миосателлитоцитов.

6.Понятие о структурно-функциональной единице скелетной мышечной ткани.

7.Морфофункциональная характеристика сарколеммы и еѐ производной – поперечной тубулярной системы (Т-системы).

8.Характеристика ядер скелетного мышечного волокна.

52

9.Ультраструктура саркоплазмы скелетной мышечной ткани (органеллы общего, специального значения, включения).

10.Система продольных канальцев (L-система), еѐ происхождение и значение.

11.Светооптическое строение мышечного волокна.

12.Строение миофибриллы на свето- и электроннооптическом уровнях.

13.Опорный аппарат мышечного волокна (промежуточные филаменты).

14.Биохимический состав и значение белков, образующих миофибриллы.

15.Понятие о саркомере.

16.Типы скелетных мышечных волокон.

17.Гистофизиология скелетной мышечной ткани.

18.Скелетная мышца как орган: строение, васкуляризация, эфферентная и афферентная иннервация.

19.Связь мышцы с сухожилием.

20.Регенерация скелетной мускулатуры.

21.Сердечная мышечная ткань, источник развития, этапы гистогенеза.

22.Понятие о структурной и функциональной единицах сердечной мышечной ткани.

23.Особенности строения сократительного (рабочего) кардиомиоцита.

24.Вставочный диск, его ультраструктура и значение.

25.Морфологические отличия скелетной и сердечной мышечных тканей.

26.Проводящая система сердца, морфофункциональная характеристика.

27.Типы проводящих кардиомиоцитов, особенности их строения и значение.

28.Морфологические отличия проводящих кардиомиоцитов от сократительных.

29.Секреторные кардиомиоциты, их строение, местонахождение и значение.

30.Гистофизиология сердечной мышечной ткани.

31.Регенерация сердечной мускулатуры.

32.Гладкая мышечная ткань. Эмбриональные источники развития.

33.Понятие о структурной и функциональной единицах гладкой мышечной ткани.

34.Ультраструктура гладкого миоцита. Его сократительный аппарат.

35.Гистофизиология гладкой мышечной ткани.

36.Регенерация гладкой мышечной ткани.

37.Миоидные клетки: классификация и источники развития.

38.Строение и функции миоидных клеток.

Цель занятия

Вконце занятия студент должен уметь:

1.Дифференцировать микропрепараты различных типов мышечных тканей.

2.Дифференцировать детали поперечнополосатой соматической мышцы.

3.Дифференцировать элементы поперечнополосатой сердечной мышцы.

4.Дифференцировать структурные составляющие гладкой мышечной ткани.

5.Схематически зарисовать изучаемые препараты.

6.Объяснить особенности строения сократительного аппарата поперечнополосатых и гладких мышц.

53

7.Схематично отражать ультраструктуру миофибрилл поперечно-полосатых мышечных тканей.

8.Объяснить особенности гистогенеза мышечных тканей.

9.Объяснить структурно-функциональную специфику мышечной ткани прово-

дящей системы сердца.

10.Объяснить особенности репаративных свойств мышечных тканей.

Необходимый уровень знаний

Студент должен уметь отвечать на основные вопросы данной темы методических указаний и на тестовые вопросы первого уровня знаний.

Контроль исходного уровня знаний осуществляется письменной работой или в процессе устного разбора и коррекции изучаемого материала.

Самостоятельная работа студентов

Вид работы: изучение гистологических препаратов — «поперечно-полосатая (скелетная) мышечная ткань», «гладкая мышечная ткань (стенка кишечника)», «мышца сердца», демонстрационных препаратов и электронных микрофотографий.

Программа работы и ориентировочные основы действия

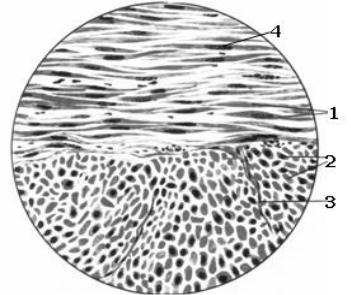

№ 30. Гладкая мышечная ткань (стенка кишечника).

Окраска гематоксилином-эозином.

Малое увеличение. В мышечной оболочке стенки кишечника увидеть два пласта гладкой мускулатуры в продольном (1) и поперечном (2) сечениях, разделѐнные прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани (3).

Большое увеличение. Рассмотреть в участке продольного сечения гладкой мускулатуры плотно прилежащие друг к другу веретеновидной формы гладкие миоциты с палочковидными ядрами в центре клетки(4). Убедиться, что на поперечном срезе в периферических участках миоцитов ядра не обнаруживаются.

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

54

№ 31. Гладкая мышечная ткань (стенка мочевого пузыря).

Окраска гематоксилином-эозином.

Малое увеличение. Увидеть перерезанные в различных направлениях пучки гладкомышечных клеток с разделяющими их тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Большое увеличение. Найти участки продольного (1) и поперечного (2) разрезов пучков гладкомышечных клеток (ГМК), разделѐнных прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани (3). На продольном срезе ГМК имеют веретеновидную форму с палочковидными ядрами (4) в центре клеток. На поперечном срезе гладкая мускулатура представлена участками различной величины, самые крупные из которых содержат ядра.

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 32. Поперечнополосатая мышечная ткань (скелетная).

Окраска гематоксилином-эозином.

Малое увеличение. Найти продольные срезы мышечных волокон. Большое увеличение. Рассмотреть в продольно расположенных мышеч-

ных волокнах: ограничивающую их оболочку – сарколемму (1), под которой располагаются удлинѐнно-овальные ядра (2), наличие светлых (3) и тѐмных (4) полос, обусловливающих поперечную исчерченность мышечных волокон. Между мышечными волокнами увидеть эндомизий (5) – тонкую прослойку рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 33. Поперечно-полосатая (скелетная) мышечная ткань.

Окраска железным гематоксилином.

Малое увеличение. В составе поперечнополосатой мышечной ткани языка найти продольные срезы мышечных волокон.

55

Большое увеличение. Увидеть в продольно расположенных мышечных волокнах: ограничивающую их оболочку – сарколемму (1); чередующиеся светлые (2) и тѐмные (3) диски, обусловливающие поперечную исчерченность скелетных мышечных волокон; расположенные под сарколеммой многочисленные ядра (4). Между мышечными волокнами увидеть тонкую прослойку рыхлой волокнистой соединительной ткани – эндомизий (5).

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 34. Мышца сердца.

Окраска железным гематоксилином.

Малое увеличение. Найти продольно срезанные анастомозирующие друг с другом сердечные мышечные волокна.

Большое увеличение. Увидеть в анастомозирующих сердечных мышечных волокнах обусловливающие поперечную исчерченность светлые (1) и тѐмные (2) диски; ограничивающие клеточные территории толстые и более тѐмные поперечные полоски – вставочные диски (3); оболочку (сарколемму) (4) сердечномышечных волокон; расположенные в центре кардиомиоцитов удлинѐнные ядра (5). Между сердечномышечными волокнами увидеть прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани (6).

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

56

Демонстрационные препараты

1.Скелетная (поперечно-полосатая) мускулатура. Поперечный срез. Фиксация осмиевой кислотой.

2.Тѐмные и светлые диски в миофибриллах поперечно-полосатой мышцы.

3.Скелетная мышца как орган.

4.Сукцинатдегидрогеназа в красных и белых мышечных волокнах.

5.Связь мышцы с сухожилием.

6.Мышца сердца человека. Продольный разрез.

7.Мышца сердца человека. Поперечный срез.

8.Гладкая мышечная ткань.

Подведение итогов занятия

Опрос по микропрепаратам, электронным микрофотографиям, решение контрольно-обучающих задач, тестовый контроль второго уровня знаний.

Задание для самоподготовки к следующему занятию: смотреть основные вопросы темы следующего занятия.

Тема: «НЕРВНАЯ ТКАНЬ»

Всѐ живое на Земле существует в условиях постоянных воздействий со стороны внутренней и наружной среды. Реагировать на эти воздействия в самой примитивной форме могут одноклеточные и простейшие многоклеточные организмы. В дальнейшем (по ходу эволюции) появляется специализированная ткань, получившая название нервной. Еѐ тканевые элементы способны воспринимать раздражение, проводить возникшие нервные импульсы в центры регуляции, перерабатывать их, обеспечивая быстрый и адекватный ответ. Поэтому современные представления о структуре, функции, репаративных возможностях нервной ткани необходимы при базовой подготовке студентов медицинских ВУЗов на кафедрах нормальной физиологии, патологической физиологии и анатомии, а также при изучении неврологии, нейрохирургии и психиатрии.

Основные вопросы темы

1.Эмбриональные источники развития и гистогенез нервной ткани.

2.Структурные компоненты нервной ткани: нейроциты, нейроглия.

3.Морфофункциональная и биохимическая классификации нейронов.

4.Особенности строения нейрона (нейроцита).

5.Строение тела нейрона (перикариона).

6.Цитолемма нейрона, еѐ роль в генерации и проведении возбуждения.

7.Морфофункциональная характеристика ядра нейрона и его органелл.

8.Отростки нейрона (дендриты, аксон), особенности их строения и функции.

9.Цитоскелет нейрона, его характеристика, значение.

57

10.Понятие об антероградном и ретроградном транспорте веществ в нейроцитах, его структурная основа, значение.

11.Нервные волокна, их типы.

12.Строение миелиновых нервных волокон.

13.Узловые перехваты миелинового нервного волокна, их значение.

14.Строение и значение безмиелиновых нервных волокон.

15.Морфофункциональные особенности нейросекреторных клеток.

16.Нервные окончания, их классификация.

17.Межнейронные синапсы, их строение и роль.

18.Классификация синапсов.

19.Рецепторы, их морфологические типы, функции.

20.Строение свободных нервных окончаний.

21.Несвободные нервные окончания, принцип их строения, типы.

22.Строение, локализация, функции пластинчатого тельца.

23.Строение нервно-мышечного веретена.

24.Эффекторные нервные окончания, их типы и локализация.

25.Строение нервно-мышечного синапса.

26.Нейроглия, эмбриональные источники развития.

27.Классификация нейроглии.

28.Астроциты, их разновидности, локализация, строение, значение.

29.Эпендимоциты, их локализация, строение, значение.

30.Олигодендроциты, их локализация, строение, значение.

31.Глиальные макрофаги (микроглия), их строение, функции.

32.Клетки периферической глии (мантийные глиоциты, леммоциты, терминальные глиоциты), их строение, функции.

33.Принцип организации рефлекторной дуги.

Цель занятия

Вконце занятия студент должен уметь:

1.Различать основные элементы нервной ткани (нейроциты и глиоциты).

2.Дифференцировать разные типы нейронов.

3.Объяснять с функциональных позиций строение нейрона.

4.Дифференцировать миелиновые и безмиелиновые нервные волокна на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях.

5.Дифференцировать разные типы нервных окончаний.

6.Объяснить структуру синапсов и передачу возбуждения через них.

7.Дифференцировать разные типы глиоцитов.

8.Объяснить функции различных звеньев рефлекторной дуги.

9.Схематически зарисовать изучаемые препараты.

10.Объяснять основные этапы регенерации нервных волокон и нервов.

Необходимый уровень знаний

Студенты должны уметь отвечать на основные вопросы темы. Контроль исходного уровня знаний осуществляется письменной работой, тес-

58

тированием или в процессе устного разбора и коррекции изучаемого материала.

Самостоятельная работа студентов

Вид работы: изучение гистологических препаратов «псевдоуниполярные клетки (спинномозговой узел)», «мультиполярные клетки (спинной мозг)», «миелиновые нервные волокна (осмированный, расщеплѐнный на отдельные волокна нервный пучок)»,«астроцитная глия (кора больших полушарий)», «свободные нервные окончания в эпителии кожи», «пластинчатое тельце (Фа- тер-Пачини) в коже пальца человека», демонстрационных препаратов и электронных микрофотографий.

Программа работы и ориентировочные основы действия

№ 35. Псевдоуниполярные нервные клетки (спинномозговой узел).

Импрегнация серебром по Рамон-Кахалю.

Малое увеличение. Увидеть расположенные группами крупные округлой формы перикарионы-тела (1) нервных клеток и пучки миелиновых волокон (2).

Большое увеличение. Найти клетки с отходящим от их тела одним отростком (3) (в большинстве клеток срез не прошѐл через место отхождения отростка, поэтому создаѐтся впечатление, что эти клетки лишены отростков).

Уметь дифференцировать отмеченные структуры.

№ 36. Мультиполярные нервные клетки (спинной мозг).

Импрегнация серебром по Рамон-Кахалю.

Малое увеличение. Увидеть мультиполярные нервные клетки (1) с многочисленными отростками (2) различной величины, расположенные в сером веществе спинного мозга.

59