- •7. Дискретизация.

- •8. Квантование. Шумы квантования, выбор шага квантования

- •9. Нелинейное квантование. Характеристика а-87,6/13.

- •10. Способы получения нелинейной квантующей характеристики.

- •11 Кодирование. Коды икм (натуральный, симметричный, рефлексный).

- •13. Европейская плезиохронная иерархия цифровых каналов.

- •14. Стыки цифровых каналов. Типы, основные параметры.

- •16. Объединение цифровых потоков. Классификация способов объединения. Плезиохронное объединение цифровых потоков. Цифровое выравнивание. (стр. 233)

- •17. Структуры цикла вторичного цифрового сигнала. (стр. 254)

- •18. Синхронная цифровая иерархия. Предпосылки создания.

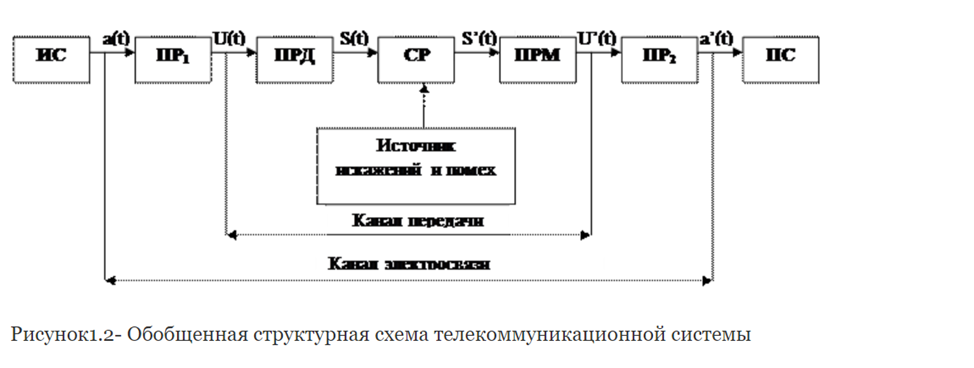

1 Функциональная схема телекоммуникационной системы.

Телекоммуникационные системы – это системы электросвязи, представляющие собой комплекс технических средств, обеспечивающих реализацию электросвязи определенного вида.

Обозначения:

ИС-источник сообщений;

ПР1 – преобразователь передаваемых сообщений в первичный сигнал (первичный преобразователь);

ПРД – передатчик, т.е. комплекс технических средств, предназначенных для согласования передаваемых сигналов и среды распространения ;

СР-среда распространения;

ПРМ – приемник выполняет операции, обратные ПРД;

ПР2-преобразователь принятых сигналов в сообщение (обратный преобразователь);

ПС – получатель сообщений;

a(t)-передаваемое сообщение;

U(t) – первичный сигнал электросвязи;

S(t) – сигнал, преобразованный к виду, удобному для передачи по данной среде.

Канал передачи –это совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая передачу сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с определенной скоростью передачи между оконечными или промежуточными пунктами телекоммуникационной системы или сети.

Канал электросвязи – это канал передачи, включающий преобразователи сообщений в первичные сигналы и первичные сигналы в сообщения.

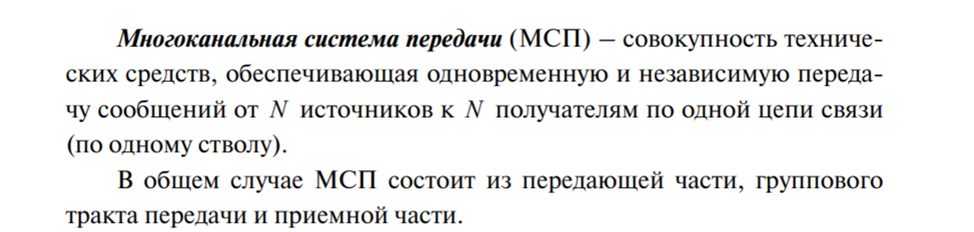

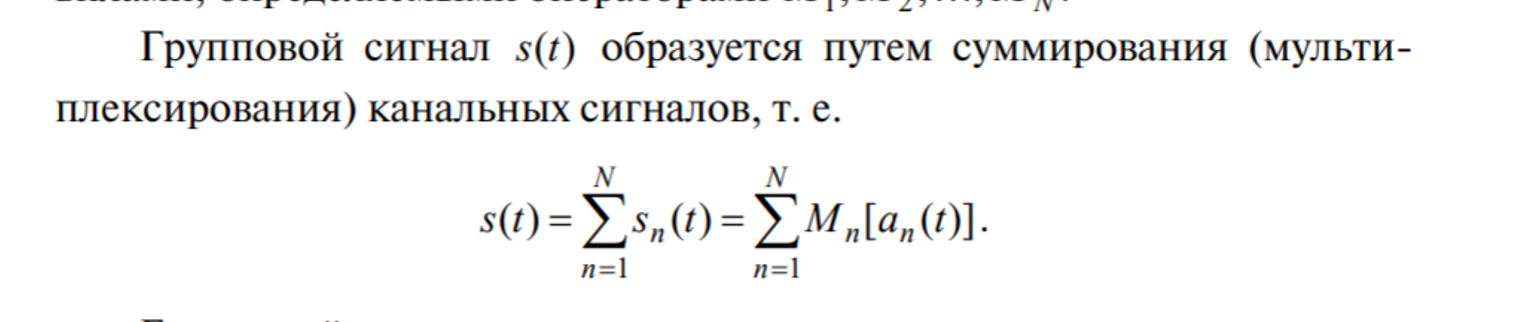

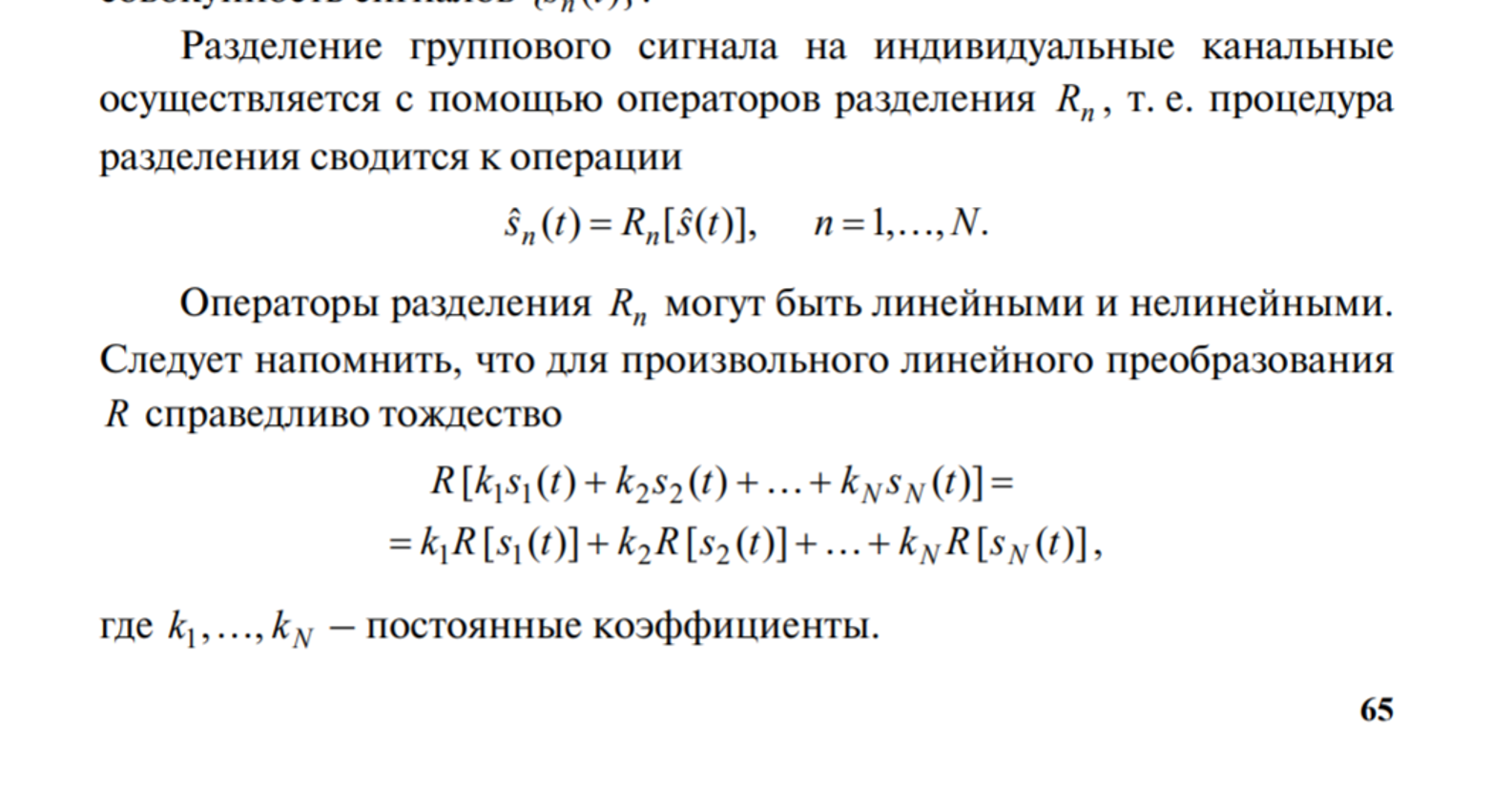

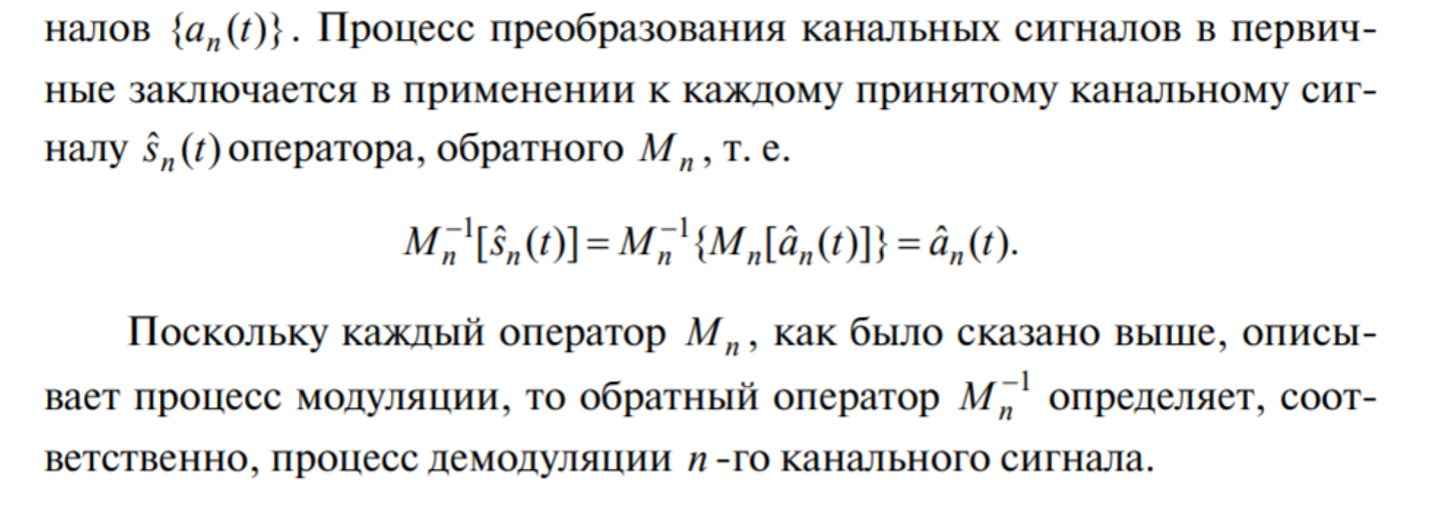

2 Обобщённая структурная схема многоканальной системы передачи (МСП). Классификация методов разделения сигналов.

Классификация: частотное, временное, фазовое

PS. на странице 65-66 есть подробное описание этой схемы, если есть желание, то туда, сюда очень много и так уходит.

3 Линейные методы разделения сигналов. Частотное, временное и фазовое разделение.

Частотное Р.К - мультиплексирование с разделением по частоте

телефонный разговор использует полосу 0,3-3,4 кГц, а для передачи данных используется полоса от 26 кГц до 1,4 МГц.

важно фильтровать сигналы. Иначе будут происходить наложения сигналов, из-за чего связь может сильно ухудшиться.

Временное Р.К - технология аналогового или цифрового мультиплексирования, в котором несколько сигналов или битовых потоков передаются одновременно как подканалы в одном коммуникационном канале. (Т1, SDH, ISDN)

Фазовое Р.К - При фазовом разделении на одной частоте передается несколько сигналов в виде радиоимпульсов с различными начальными фазами.

Для этого используется относительная или фазоразностная манипуляция (обычная фазовая модуляция применяется реже)

4. Принцип временного разделения каналов (ВРК). Функциональная схема МСП с ВРК

Передача данных в таком канале разделена на временные интервалы (таймслоты) фиксированной длины, отдельные для каждого канала. Например: некоторый блок данных или подканал 1 передается в течение временного интервала 1, подканал 2 во временной интервал 2 и т. д. Один фрейм TDM состоит из одного временного интервала, выделенного одному определенному подканалу. После передачи фрейма последнего из подканалов происходит передача фрейма первого подканала и т. д. по порядку.

Рисунок 1 принцип ВРК

Для этого эти сигналы преобразуются в ряд дискретных значений, периодически повторяющихся через определённые интервалы времени Тд, которые называются периодом дискретизации. Согласно теореме В.А. Котельникова период дискретизации непрерывного, ограниченного по спектру сигнала с верхней частотой Fв >> Fн должен быть равен

Tд = 1/Fд, Fд ≥ 2Fв

Рисунок 2Преобразование сигналов при ВРК

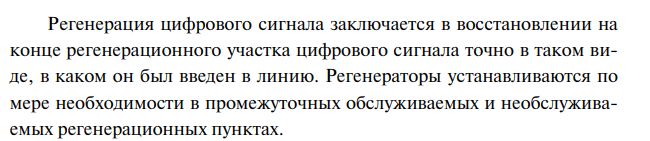

5. Цифровая передача сигналов. Возможность регенерации. Функциональная схема регенератора

Цпс -сигнал, который можно представить в виде последовательности дискретных (цифровых) значений

Рисунок 3 схема регенератора

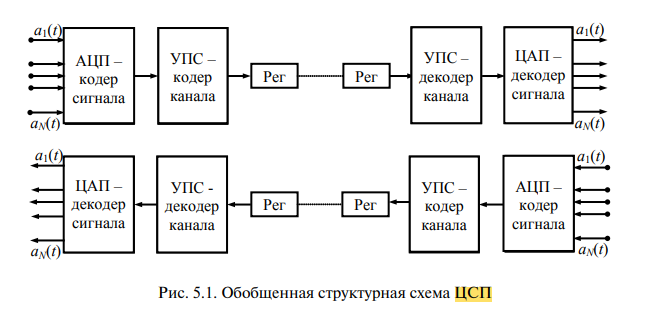

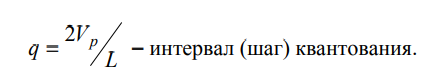

6. Основные этапы обработки аналоговых сигналов при цифровой передаче. Структурная схема первичной ЦСП

Преобразование аналоговых сигналов в цифровые осуществляется в два этапа: дискретизация и квантование

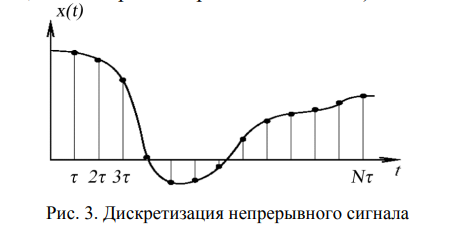

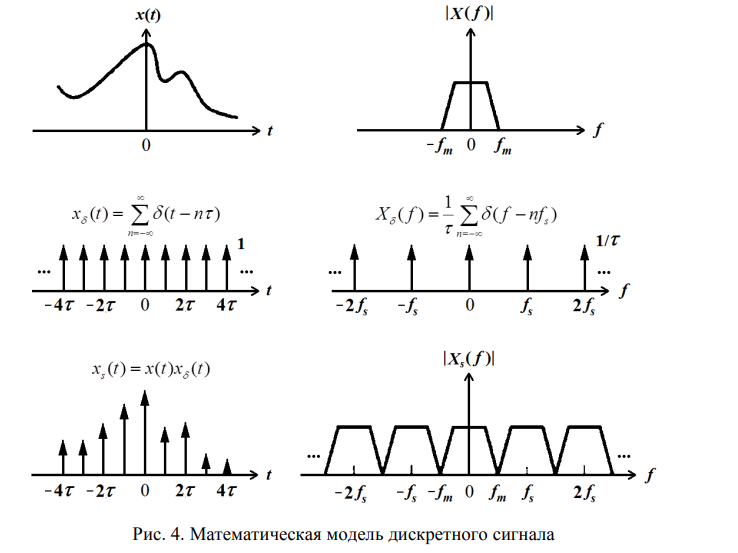

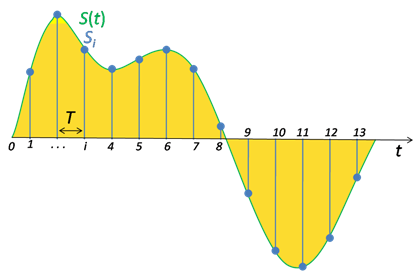

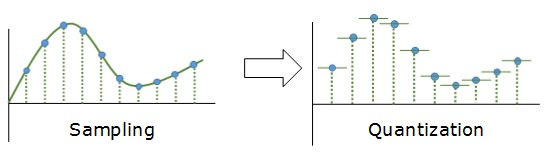

Дискретизация – взятие отсчётов (выборок) сигнала через равные промежутки времени (рис. 3). Полученный таким образом дискретный сигнал, состоящий из узких импульсов с амплитудой, равной амплитуде сигнала в момент взятия отсчёта, называют сигналом с амплитудно-импульсной модуляцией

Условие восстановления аналогового сигнала из дискретного (теорема Котельникова, критерий Найквиста): fд > 2fв или τ ≤ 1/(2fв ).

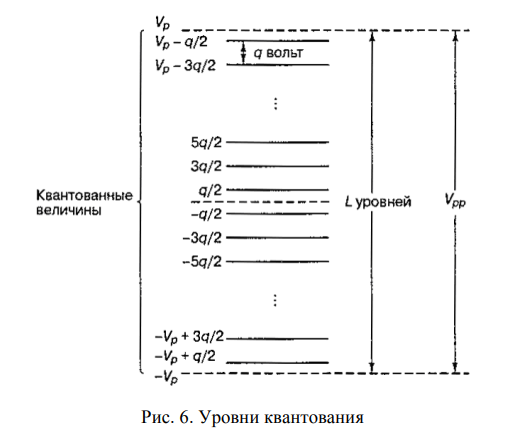

Квантование – процесс дискретизации значений выборок дискретного сигнала.

7. Дискретизация.

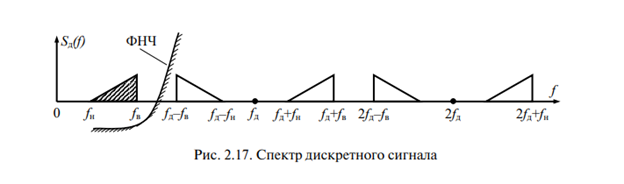

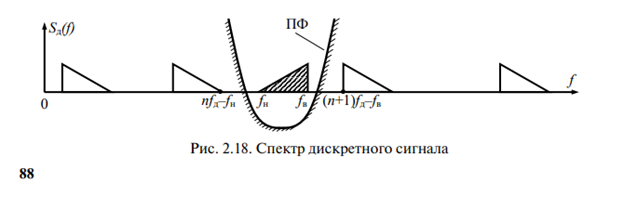

Выбор частоты дискретизации (стр 87) (из каких соображений). Помехи и искажения дискретизации.

8. Квантование. Шумы квантования, выбор шага квантования

В скобках оставил первоначальную инфу.

( Под дискретизацией понимается преобразование непрерывных сообщений (сигналов) в дискретные. При этом используется дискретизация по времени и по уровню. Дискретизация по времени выполняется путем взятия отсчетов функции u(t)в определенные дискретные моменты времени tk.

В результате непрерывная функция u(t)заменяется совокупностью мгновенных значений uk = {u(tk)}. Обычно моменты отсчетов выбираются на оси времени равномерно, т.е.tk=kt.

Выбор интервала t производится на основании теоремы Котельникова, согласно которой функция с ограниченным спектром полностью определяется своими значениями, отсчитываемыми через интервалыt = 1/2F, где F – ширина спектра

В

реальном канале сигнал при передаче

искажается, и сообщение воспроизводится

с некоторой ошибкой. Причиной таких

ошибок являются искажения,

вносимые самим каналом, и помехи,

воздействующие на сигнал.

В

реальном канале сигнал при передаче

искажается, и сообщение воспроизводится

с некоторой ошибкой. Причиной таких

ошибок являются искажения,

вносимые самим каналом, и помехи,

воздействующие на сигнал.

Частотные и временные характеристики канала определяют линейные и нелинейные искажения. Как правило, эти искажения обусловлены известными характеристиками канала и могут быть устранены или уменьшены путем коррекции.

Следует четко отделить искажения от помех, имеющих случайный характер. Помехи заранее неизвестны и поэтому не могут быть полностью устранены.

Под помехой понимается любое воздействие, накладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее его прием. Помехи разнообразны по своему происхождению: грозы, помехи электротранспорта, электрических моторов, систем зажигания двигателей, соседних радиостанций, коммутации реле и т.д. )

Новое: (тут немного основы цоса и 7.8 вопрос обьединены)

Аналоговый (или континуальный) сигнал описывается непрерывной функцией времени, т.е. имеет непрерывную линию с непрерывным множеством возможных значений

Рисунок 1

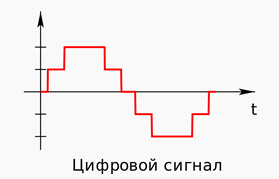

Цифровой сигнал — это сигнал, который можно представить как последовательность определенных цифровых значений. В любой момент времени он может принимать только одно определенное конечное значение

Рисунок 2

Аналоговый сигнал в динамическом диапазоне может принимать любые значения. Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой с помощью двух процессов — дискретизация и квантование. Очередь процессов не важна

Дискретизацией называется процесс регистрации (измерения) значения сигнала через определенные промежутки (обычно равные) времени

Рисунок 3

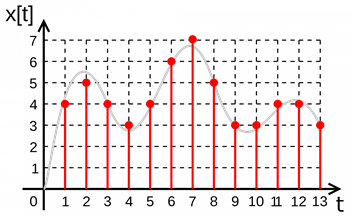

Квантование — это процесс разбиения диапазона амплитуды сигнала на определенное количество уровней и округление значений, измеренных во время дискретизации, до ближайшего уровня

Рисунок 4

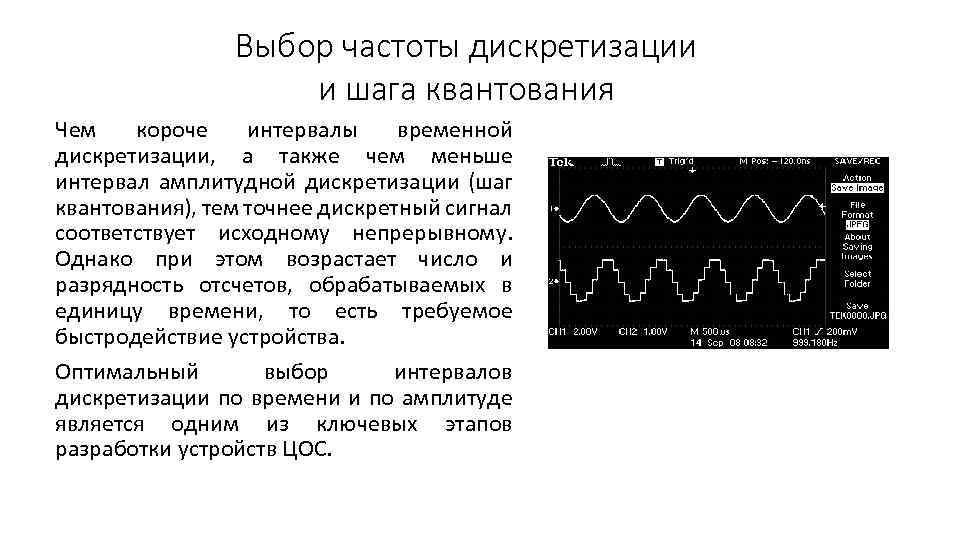

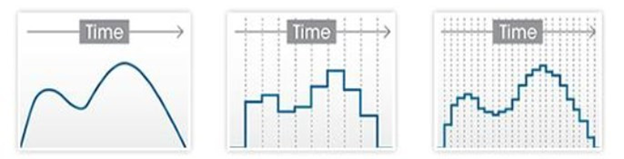

Дискретизация разбивает сигнал по временной составляющей (по вертикали, рис. 5, слева).

Квантование приводит сигнал к заданным значениям, то есть округляет сигнал до ближайших к нему уровней (по горизонтали, рис. 5, справа).

Рисунок 5

Эти два процесса создают как бы координатную систему, которая позволяет описывать аудиосигнал определенным значением в любой момент времени.

Цифровым

называется сигнал, к которому применены

дискретизация и квантование. Оцифровка

происходит в аналого-цифровом

преобразователе (АЦП). Чем больше число

уровней квантования и чем выше частота

дискретизации, тем точнее цифровой

сигнал соответствует аналоговому (рис.

6).

Рисунок 6

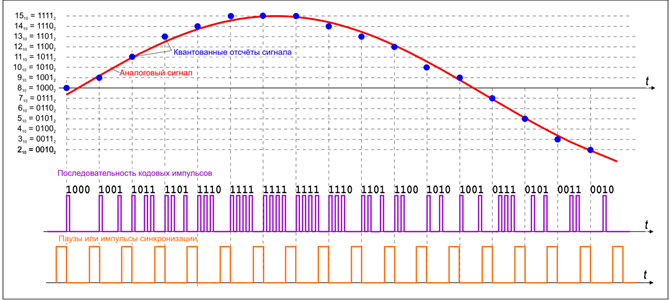

Уровни квантования нумеруются и каждому уровню присваивается двоичный код. (рис. 7)

Рисунок 7

Количество битов, которые присваиваются каждому уровню квантования называют разрядностью или глубиной квантования (eng. bit depth). Чем выше разрядность, тем больше уровней можно представить двоичным кодом (рис. 8).

Рисунок 8

(квантование)

( Дискретизация значений функции (уровня) носит название квантования. Операция квантования сводится к тому, что вместо данного конкретного сообщения u(t)передаются ближайшие значения по установленной шкале дискретных уровней.

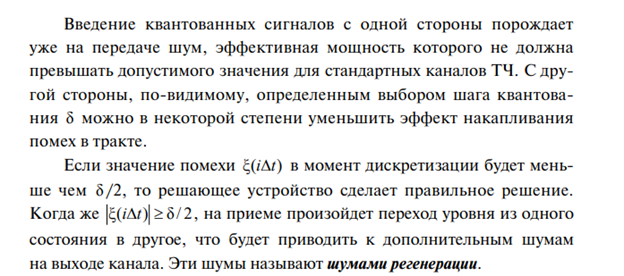

Дискретные значения по шкале уровней чаще всего выбираются равномерно: uk=ku. При квантовании вносится погрешность (искажение), так как истинные значения функции заменяются округленными значениями uk. Величина этой погрешности = u–uk не превосходит половины шага квантованияu и может быть сведена до допустимого значения. Погрешность является случайной функцией и проявляется на выходе как дополнительный шум («шум квантования»), наложенный на передаваемое сообщение.

Дискретизация одновременно по времени и уровню позволяет непрерывное сообщение преобразовать в дискретное (аналоговый сигнал в цифровую форму), которое затем может быть закодировано и передано методами дискретной (цифровой) техники.

Необходимость квантования вызвана тем, что цифровые вычислительные устройства могут оперировать только с числами, имеющими конечное число разрядов. Таким образом, квантование представляет собой округление передаваемых значений с заданной точностью. При равномерном квантовании (∆x=const) число разрешенных дискретных уровней х составляет

m = (xmax – xmin)/∆x,

где xmax и xmin – соответственно верхняя и нижняя границы диапазона изменения сигнала.

Линейные кодеки

По принципу действия кодеры делятся на: счетного типа, взвешивающего, матричного.

Линейными называются, так как имеют линейную (равномерную) шкалу квантования.

Наибольшее распространение в ЦСП получили (de)coder взвешивающего типа. Принцип работы такого кодера заключается в уравновешивании кодируемых амплитудных отсчетов АИМ – сигнала эталонными токами с определенным весом.

В состав кодера входят:

К – компаратор (сравнивающее устройство);

ГЭТ – генератор эталонных токов;

ЛУ – логическое устройство;

ПК – преобразователь кода;

ГО – генераторное оборудование;

ПК – преобразует параллельный код в последовательный.

ЛУ – служит для записи решений компаратора.

ГО – управляет работой схемы и в начале тактов кодирования устанавливает все выходы ЛУ в нуль. )

Данная формула позволяет вычислить количество уровней квантования:

Если N — количество уровней квантования,

n — разрядность, то

N=2^n

Обычно используют разрядности в 8, 12, 16 и 24 бит. Несложно вычислить, что при n=24 количество уровней N = 16,777,216.

При n = 1 аудиосигнал превратится в азбуку Морзе: либо есть «стук», либо нету. Существует также разрядность 32 бит с плавающей запятой. Обычный компактный Аудио-CD имеет разрядность 16 бит. Чем ниже разрядность, тем больше округляются значения и тем больше ошибка квантования.

Ошибкой квантований называют отклонение квантованного сигнала от аналогового, т.е. разница между входным значением X и квантованным значением X' (X-X')

Большие ошибки квантования приводят к сильным искажениям аудиосигнала (шум квантования).

Шум квантования — ошибки, возникающие при квантовании сигнала. В зависимости от типа аналого-цифрового преобразования могут возникать из-за округления (до определённого разряда) сигнала или усечения (отбрасывания младших разрядов) сигнала.

Чем выше разрядность, тем незначительнее ошибки квантования и тем лучше отношение сигнал/шум (Signal-to-noise ratio, SNR), и наоборот: при низкой разрядности вырастает шум (рис. 9). (спрашивал в вопросе №9)

Ошибки квантования (округления) из-за недостаточного количество уровней не могут быть исправлены.

Рисунок 11

Теперь о дискретизации.

Как уже говорили ранее, это разбиение сигнала по вертикали и измерение величины значения через определенный промежуток времени. Этот промежуток называется периодом дискретизации или интервалом выборок. Частотой выборок, или частотой дискретизации (всеми известный sample rate) называется величина, обратная периоду дискретизации и измеряется в герцах. Если

T — период дискретизации,

F — частота дискретизации, то

F=1/T

Чтобы аналоговый сигнал можно было преобразовать обратно из цифрового сигнала (точно реконструировать непрерывную и плавную функцию из дискретных, «точечных» значении), нужно следовать теореме Котельникова (теорема Найквиста — Шеннона).

Теорема Котельникова гласит:

Если аналоговый сигнал имеет финитный (ограниченной по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты.

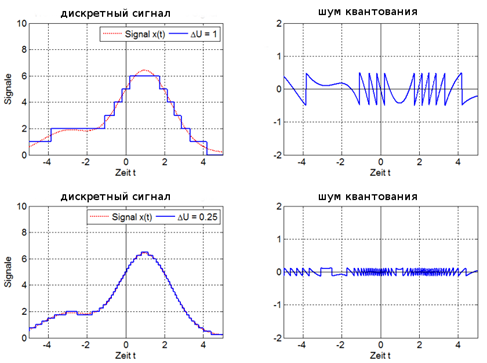

Когда в аудиосигнале встречается частота, которая выше чем 1/2 частоты дискретизации, тогда возникает алиасинг — эффект, приводящий к наложению, неразличимости различных непрерывных сигналов при их дискретизации.

Рисунок 12

Как видно из предыдущей картинки, точки дискретизации расположены так далеко друг от друга, что при интерполировании (т.е. преобразовании дискретных точек обратно в аналоговый сигнал) по ошибке восстанавливается совершенно другая частота.

Под помехой понимается любое воздействие, накладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее его прием. Помехи разнообразны по своему происхождению: грозы, помехи электротранспорта, электрических моторов, систем зажигания двигателей, соседних радиостанций, коммутации реле и т.д.