- •Теория.

- •1. Пищеварение и его организация.

- •2. Пищеварительные и непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта.

- •3. Типы пищеварения.

- •4. Конвейерный принцип организации пищеварения.

- •5. Пищеварение в ротовой полости.

- •6. Жевание. Фазы и функции жевания. Роль зубов в механической обработке пищи.

- •7. Блок-схема рефлекса жевания.(Регуляция)

- •8. Методы исследования жевательного аппарата.

- •9. Слюноотделение. Функции слюны.

- •10. Регуляция слюноотделения. Морфофункциональная организация рефлекса слюноотделения.

- •11. Глотание. Фазы глотания. Продвижение пищевого комка из ротовой полости в желудок.

- •12. Пищеварение в желудке.

- •13. Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

- •14. Регуляция секреции желудочного сока.

- •15. Фазы секреции желудочного сока, экспериментальные методы исследования.

- •16. Моторная деятельность желудка.

- •17. Виды моторики желудка, их характеристика.

- •18.Регуляция моторики желудка.

- •19.Регуляция секреции поджелудочной железы.

- •20.Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •21.Желчеобразование, его регуляция. Состав и функции желчи.

- •22.Желчевыделение, его регуляция.

- •23.Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

- •24. Регуляция кишечной секреции.

- •25. Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

- •26.Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •27.Всасывание воды и электролитов в тонкой кишке.

- •28.Всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

- •30.Функции толстой кишки и её роль в пищеварении.

- •31.Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

- •32.Роль микрофлоры кишечника в пищеварительных и непищеварительных функциях желудочно-кишечного тракта.

- •33. Функции печени.

- •34.Компоненты суточных энергозатрат организма. Понятие о валовом обмене.

- •35. Основной обмен. Факторы, определяющие величину основного обмена. Правило поверхности тела, относительность его применения.

- •36. Специфическое динамическое действие пищи.

- •37.Рабочая прибавка. Величины энергетического обмена в пяти основных профессиональных группах людей.

- •44. Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

- •45.Центр терморегуляции. Регуляция изотермии.

- •46. Питание. Физиологические основы формирования чувства голода и насыщения.

- •47.Функции, состав и пищевая ценность компонентов пищевого рациона.

- •48.Теоретические основы питания. Принципы организации рационального питания.

- •49. Нормы питания.

- •50.Клиническое применение искусственного питания, его виды.

- •51.Общая характеристика органов выделительной системы.

- •52. Структурно-функциональная единица почек. Строение нефронов. Виды нефронов.

- •53. Кровоснабжения почек и нефронов. Юкстагломерулярный аппарат.

- •54. Процесс мочеобразования.

- •55. Клубочковая фильтрация. Фильтрирующая мембрана (фильтрационный барьер). Механизм образования и состав первичной мочи.

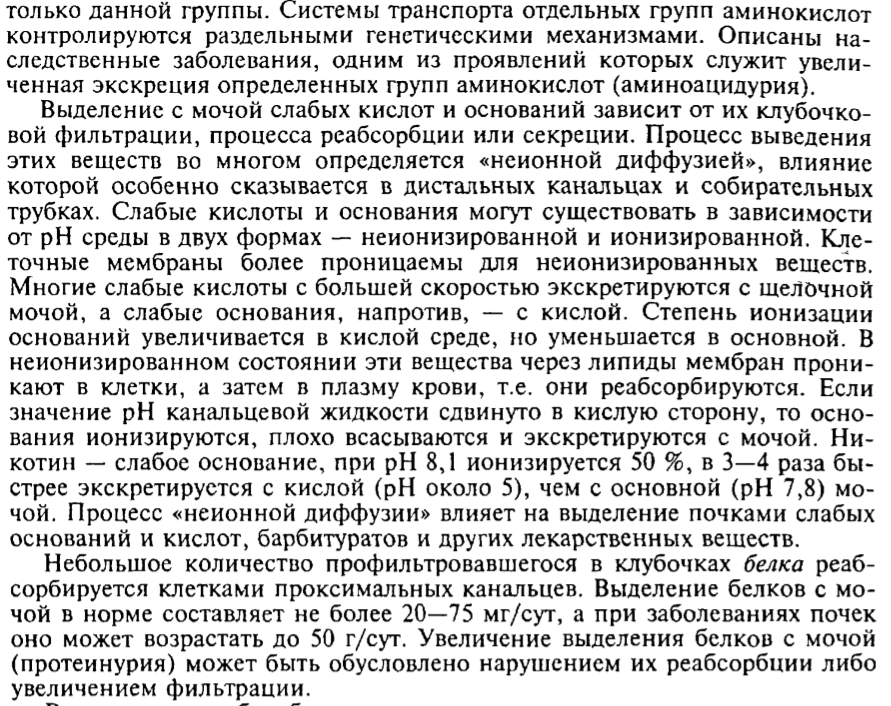

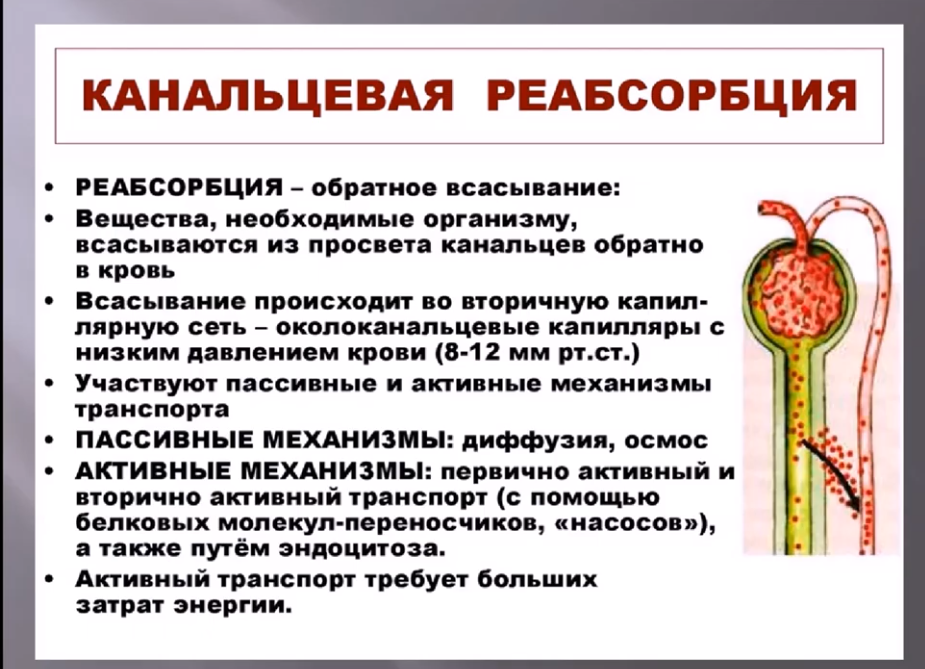

- •57. Канальцевая реабсорбция. Локализация реабсорбции веществ в почечных канальцах. Пороговые и беспороговые вещества.

- •58. Механизмы канальцевой реабсорбции.

- •59. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •60. Канальцевая секреция. Локализация секреции веществ в почечных канальцах.

- •61. Механизмы канальцевой секреции.

- •62. Определение величины секреции в каналцах почек.

- •63. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Функционирование поворотно-противоточной множительной системы.

- •64. Мочевыведение, мочеиспускание. Количество, состав и свойства дефинитивной мочи.

- •66.Регуляция канальцевой реабсорбции.

- •67. Регуляция канальцевой секреции.

- •68. Гомеостатические функции почек:

- •69. Роль почек в осморегуляции. Роль почек в волюморегуляции.

- •70. Роль почек в регуляции ионного состава крови. Роль почек в регуляции кислотно-основного состояния.

- •71. Инкреторная функция почек. Роль почек в регуляции эритропоэза и гемостаза.

- •72. Роль почек в регуляции артериального давления.

- •73. Метаболическая функция почек. Экскреторная функция почек.

- •74. Непроизвольная и произвольная регуляция мочеиспускания.

- •Задачи.

57. Канальцевая реабсорбция. Локализация реабсорбции веществ в почечных канальцах. Пороговые и беспороговые вещества.

Начальный этап мочеобразования, приводящий к фильтрации всех низкомолекулярных компонентов плазмы крови, неизбежно должен сочетаться с существованием в почке систем, реабсорбирующих все ценные для организма вещества. В обычных условиях в почке человека за сутки образуется до 180 л фильтрата, а выделяется 1,0—1,5 л мочи, остальная жидкость всасывается в канальцах. Роль клеток различных сегментов нефрона в реабсорбции неодинакова. Проведенные на животных опыты с извлечением микропипеткой жидкости из различных участков нефрона позволили выяснить особенности реабсорбции различных веществ в разных частях почечных канальцев.

![]()

В проксимальном сегменте нефрона практически полностью реабсорбируются аминокислоты, глюкоза, витамины, белки, микроэлементы, значительное количество ионов Na+, СГ, НСОз. В последующих отделах нефрона всасываются преимущественно электролиты и вода.

Эта та концентрация вещества в крови, при которой реабсорбция его полностью не происходит и оно попадает в конечную мочу. Вещества, имеющие порог выведения порог выведения называются пороговыми. Он различен для разных веществ. Беспороговые вещества не реабсорбируются в почечных канальцах при любой их концентрации в крови. Это креатинин, инулин, маннитол, сульфаты.

58. Механизмы канальцевой реабсорбции.

Механизмы канальцевой реабсорбции. Обратное всасывание различных веществ в канальцах обеспечивается активным и пассивным транспортом. Если вещество реабсорбируется против электрохимического и концентрационного градиентов, процесс называется активным транспортом. Различают два вида активного транспорта — первично-активный и вторично-активный. Первично-активным транспорт называется в том случае, когда происходит перенос вещества против электрохимического градиента за счет энергии клеточного метаболизма. Примером служит транспорт ионов Na+, который происходит при участии фермента Na+, К+-АТФазы, использующей энергию АТФ. Вторично-активным называется перенос вещества против концентрационного градиента, но без затраты энергии клетки непосредственно на этот процесс; так реабсорбируются глюкоза, аминокислоты. Из просвета канальца эти органические вещества поступают в клетки проксимального канальца с помощью специального переносчика, который обязательно должен присоединить ион Na+. Этот комплекс (переносчик -)- органическое вещество -)- Na+ ) способствует перемещению вещества через мембрану щеточной каемки и его поступлению внутрь клетки. Движущей силой переноса этих веществ через апикальную плазматическую мембрану служит меньшая по сравнению с просветом канальца концентрация натрия в цитоплазме клетки. Градиент концентрации натрия обусловлен непрестанным активным выведением натрия из клетки во внеклеточную жидкость с помощью Na+, К+-АТФазы, локализованной в латеральных и базальной мембранах клетки.

Реабсорбция воды, хлора и некоторых других ионов, мочевины осуществляется с помощью пассивного транспорта — по электрохимическому, концентрационному или осмотическому градиенту. Примером пассивного транспорта является реабсорбция в дистальном извитом канальце хлора по электрохимическому градиенту, создаваемому активным транспортом натрия. По осмотическому градиенту транспортируется вода, причем скорость ее всасывания зависит от осмотической проницаемости стенки канальца и разности концентрации осмотически активных веществ по обеим сторонам его стенки. В содержимом проксимального канальца вследствие всасывания воды и растворенных в ней веществ растет концентрация мочевины, небольшое количество которой по концентрационному градиенту реабсорбируется в кровь.

![]()