- •1. Методы проектирования ЭС

- •3. Типы изделий. Специфицированное изделие, не специфицированное, деталь и т.д.

- •4. Комплектность конструкторских документов. Виды документов. Обязательные чертежи рабочей документации. Классификация несущих конструкций.

- •5. Компоновка лицевых панелей. Факторы, определяющие эффективность работы оператора.

- •6. Принципы компоновки рабочего места. С учетом ассоциаций человека, требований к рабочему месту, оптимальное и максимальное рабочее пространство, способы разделения функционального рабочего пространства и т.д.

- •7. Чертежи деталей. Особенности и правила выполнения. Технические требования и техническая характеристика.

- •8. Нанесение размеров на чертежах деталей. Способы нанесения размеров.

- •9. Методы выбора допусков и посадок на детали и сборочные единицы. Обозначение допусков и посадок на чертежах.

- •10. Факторы, влияющие на выбор конструкции (внутренние, внешние).

- •14. Сборочные чертежи. Разработка сборочных чертежей. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Содержание сборочных чертежей.

- •16. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Содержание сборочных чертежей. Спецификации.

- •17. Основные этапы и стадии разработки конструкторской документации: техническое задание, техническое предложение, технический проект, эскизный проект, изготовление и испытание изделий.

- •18. Классификация методов охлаждения. Методы охлаждения.

- •21. Системы вентиляции. Жидкостные системы вентиляции. Испарительные системы охлаждения.

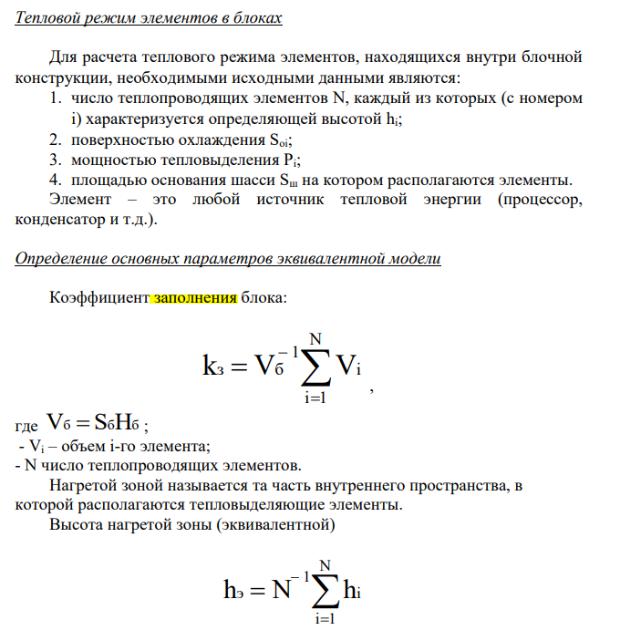

- •23. Тепловой режим элементов в блоках. Необходимые исходные данные для расчета теплового режима элементов. Определение основных параметров эквивалентной модели (коэффициент заполнения блока).

- •27. Какие сведения о конструкции изделия необходимы для выполнения теплового расчета (предварительная компоновка, выбор тепловой модели и т.д.). Необходимые исходные данные для расчета теплового режима.

- •29. Понятие надежности. Основные эксплуатационные свойства изделий с позиций обеспечения надежной работы.

- •30. Факторы, влияющие на надежность изделия (внутренние и внешние). Виды отказов. Работоспособность и виды отказов.

- •32. Структурные методы повышения надежности. Виды резервирования.

- •33. Информационные методы повышения надежности. Виды избыточности.

- •34. Конструктивно-технологические и эксплуатационные требования к конструкции (тактико-технические требования, конструктивно-технологические и т.д.).

- •36. Особенности конструирования объемного монтажа. Способы соединения элементов схемы. Последовательность электрического монтажа прибора.

- •37. Требования, предъявляемые к проводам, используемым при объемном монтаже блока. Меры, предпринимаемые для уменьшения влияния одних цепей на другие.

- •38. Требования, предъявляемые к проводам, используемым при объемном монтаже блока. Меры, предпринимаемые для уменьшения влияния одних цепей на другие.

- •39. Оценка технологичности конструкции. Технологическая подготовка производства.

- •40. Отработка изделий на технологичность. Характеристики преемственности конструкции. Выбор оптимального варианта технологического процесса.

- •41. Конструктивные модули первого уровня. Состав. Типы.

- •43. Конструктивные модули третьего уровня. Особенности конструкций.

21. Системы вентиляции. Жидкостные системы вентиляции. Испарительные системы охлаждения.

Система вентиляции может быть централизованной, когда внутрь устройства подается очищенный и холодный воздух от отдельной вентиляционной установки или забортный воздух объекта установки ЭС от патрубков внешнего воздухозабора. Теплопроводящее основание ячеек может заканчиваться воздуховодом, через который прогоняется воздух принудительной вентиляцией.

Если удельная поверхность охлаждения не более 30 см2/Вт, то применяются жидкостные или испарительные системы охлаждения.

Вжидкостных системах охлаждения вместо воздуха или газа используют жидкость с температурой испарения большей, чем температура нагрева ЭС. Для улучшения жидкостного охлаждения создают принудительное движение жидкости с помощью насоса охлаждения. Жидкость или воздух могут принудительно охлаждать теплопроводы мощных элементов конструкции (радиаторы охлаждения или теплоотводящие основания ячеек). Жидкость прогоняется через каналы радиатора охлаждения или теплоотводящего основания.

Виспарительных системах создают условия испарения жидкости с поверхности нагретой зоны. Для этого применяют жидкости, температура нагрева, которых равна температуре испарения. Для конденсации испарённой жидкости используют элементы локального охлаждения, например, радиаторы.

Испарительная система в простейшем случае реализуется в виде теплоотводящей трубы для охлаждения теплонагруженных элементов. Теплоотводящие трубы представляют собой герметичные сосуды, с различными размерами и формой, тепловое сопротивление которых близко к нулю. Для того чтобы сконденсированная жидкость из зоны охлаждения возвращалась в зону нагрева, внутренние стенки трубы покрыты пористым материалом, например, стекловолокно или пористые пластмассы с включенными металлическими шариками.

Теплоотводящая труба выполняется из меди круглого или прямоугольного сечения, один конец её может устанавливаться под ИЭТ. Тепловая труба внутри полая, частично заполнена жидкостью, температура испарения, которой меньше предельно допустимой для ИЭТ.

22. Средства охлаждения. Факторы, влияющие на выбор системы охлаждения (режимы работы ЭС, конструктивное исполнение и т. д).

На выбор способа охлаждения влияют:

-режимы работы ЭС;

-конструктивное исполнение;

-рассеиваемая мощность;

-объект установки;

-окружающая среда.

Режим работы ЭС характеризует длительности включенного и выключенного состояния.

Различают три режима работы:

-длительный;

-кратковременный;

-кратковременно-повторный.

Длительный режим характерен для стационарных ЭС, которые находятся во включенном состоянии в течение многих часов.

При проектировании ЭС с длительным временем включенного состояния возникает необходимость в разработке принудительной системы охлаждения.

Кратковременный режим характерен для бортовых ЭС, время работы, которых не превышает нескольких минут.

Для аппаратуры разового использования с кратковременным режимом работы, можно обойтись без принудительной системы охлаждения.

Предварительные данные о системе охлаждения позволяют получить тепловой анализ платы. Для этого по каждой плате составляется перечень тепловыделяющих компонентов, устанавливаются рассеиваемые мощности и максимально допустимые температуры. Платы размещаются по критерию минимального их перегрева. Определяется хладагент.

Рассчитываются плотности qs и qv тепловых потоков компонентов. На основе этих данных выделяются критичные к перегреву компоненты, которые ставятся на теплоотводы. Выбираются системы охлаждения.

Если хладагентом является воздух, то надо определить его количество, максимально возможную температуру на выходе системы охлаждения, проверить запыленность и наличие в нем агрессивных примесей. Поставить фильтры.

Для охлаждения теплого воздуха до необходимой температуры в систему охлаждения может вводится кондиционер.

При отсутствии на объекте воздуха в необходимом количестве можно использовать хладагент (вода) по схеме водно-воздушного охлаждения.

Отсутствие на объекте воздуха или жидкости требует отвода тепла на холодные массивные элементы несущих конструкций.

Параметры и характеристики технических средств систем охлаждения должны быть согласованы с энергетическими возможностями объекта эксплуатации.

Если на объекте не окажется источников электропитания требуемых напряжений и мощности, то возникает необходимость во введении в

конструкцию источников питания систем охлаждения. Выбранный способ охлаждения необходимо подтвердить

соответствующими тепловыми расчетами.

Существующие методики тепловых расчетов разнообразны, но в большинстве из них теплонагруженные компоненты совместно с конструктивными элементами, на которые они установлены, моделируются условной нагретой зоной.

23. Тепловой режим элементов в блоках. Необходимые исходные данные для расчета теплового режима элементов. Определение основных параметров эквивалентной модели (коэффициент заполнения блока).

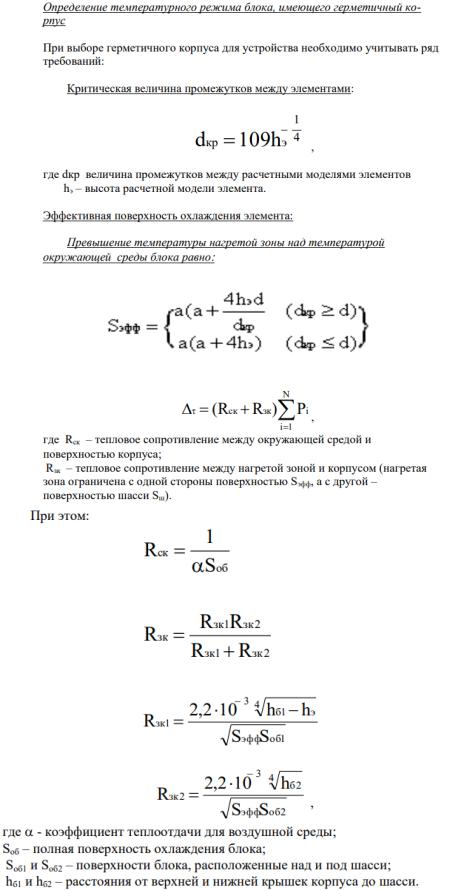

24. Определение температурного режима блока, имеющего герметичный корпус.

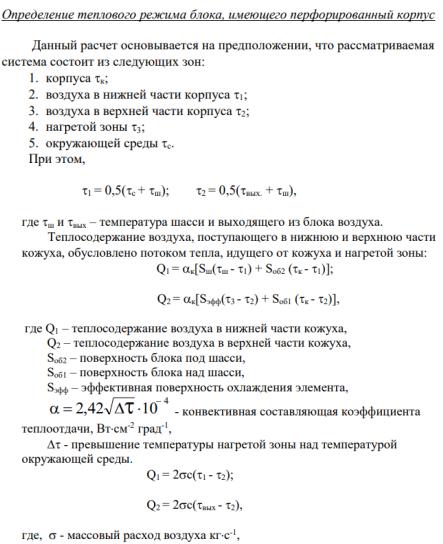

25. Определение теплового режима блока, имеющего перфорированный корпус. Рекомендации по теплообмену при конструировании блоков ЭС.

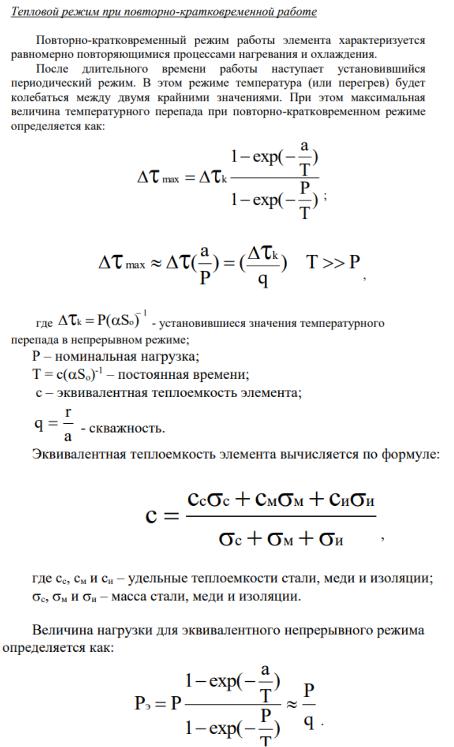

26. Определение теплового режима блока, имеющего принудительную вентиляцию. Тепловой режим при повторнократковременной работе.

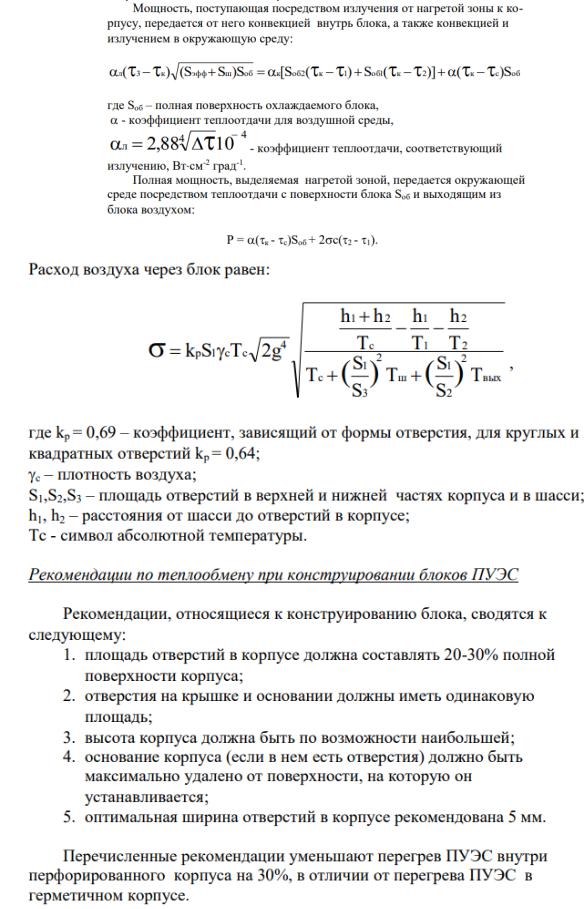

Теплосодержание воздуха, поступающего в блок, обусловлено потоками тепла, идущего от нагретой зоны и от корпуса. Мощность, поступающая к корпусу от нагретой зоны посредством излучения, передается в окружающую среду и охлаждающему воздуху.

Для интенсификации условий теплообмена в блочных конструкциях необходимо придерживаться следующих рекомендаций: