- •Вопросы

- •1 Дросселирование. Основные понятия и определения.

- •2 Адиабатное дросселирование. Основное уравнение процесса адиабатного дросселирования.

- •3 Изменение параметров газа (энтропии, энтальпии, температуры и др.) в процессе адиабатного дросселирования.

- •5 Определение знака адиабатного дроссель-эффекта; характера изменения температуры газа (жидкости) при дросселировании (нагрев, охлаждение, постоянство температуры).

- •6 Явление инверсии: физическая сущность и графическая интерпретация. Точка и кривая инверсии.

- •7 Адиабатное дросселирование реальных газов и паров. Расчет дросселирования с помощью h,s и р,h – диаграмм.

- •8 Применение процесса адиабатного дросселирования как эффективного способа охлаждения газов, вплоть до их сжижения.

- •9 Сравнение двух способов охлаждения газов: посредством процесса адиабатного дросселирования и посредством процесса обратимого адиабатного расширения.

- •10 Компрессоры, назначение и их классификация.

- •11 Процессы сжатия в одноступенчатом поршневом компрессоре. Индикаторная диаграмма. Техническая работа компрессора. Изображение работы в диаграмме p-V.

- •12 Анализ работы компрессора в зависимости от характера процесса сжатия.

- •13 Вычисление технической работы компрессора.

- •14 Процессы сжатия в многоступенчатом компрессоре на примере трехступенчатого поршневого компрессора.

- •15 Распределение общего перепада давлений между ступенями компрессора.

- •16 Процессы сжатия в реальном компрессоре.

- •17 Процессы сжатия в компрессорах динамического сжатия.

- •18 Понятие о струйном компрессоре (эжекторе).

- •19 Процессы течения газов и жидкостей. Уравнение первого закона термодинамики для потока вещества.

- •31 Адиабатное течение с трением. Скоростной коэффициент сопла и коэффициент потери энергии.

- •32 Влажный воздух. Основные понятия и определения.

- •33 Влагосодержание, абсолютная и относительная влажность.

- •34 Газовая постоянная и плотность влажного воздуха.

- •35 Калорические свойства влажного воздуха.

- •37 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс). Назначение, принцип действия и виды двс.

- •38 Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто) и его анализ.

- •Термодинамический цикл двигателя внутреннего сгорания с подводом Теплоты при постоянном объеме:

- •40 Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера) и его анализ.

- •41 Сопоставление кпд основных циклов поршневых двигателей.

- •42 Цикл простой газотурбинной установки (гту) с подводом теплоты при постоянном давлении (цикл Брайтона). Схема установки. Изображение цикла в p,υ и t,s – диаграммах. Кпд цикла.

- •43 Способы повышения кпд газотурбинной установки. Преимущества и недостатки гту.

- •44 Паротурбинная установка с циклом Ренкина на перегретом паре. Схема установки. Изображение циклов в p,υ; t,s и h,s – диаграммах. Вычисление термического кпд цикла.

- •45 Влияние параметров пара на величину кпд цикла Ренкина.

- •Рекомендуемая литература

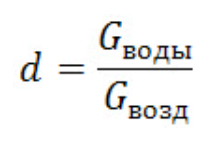

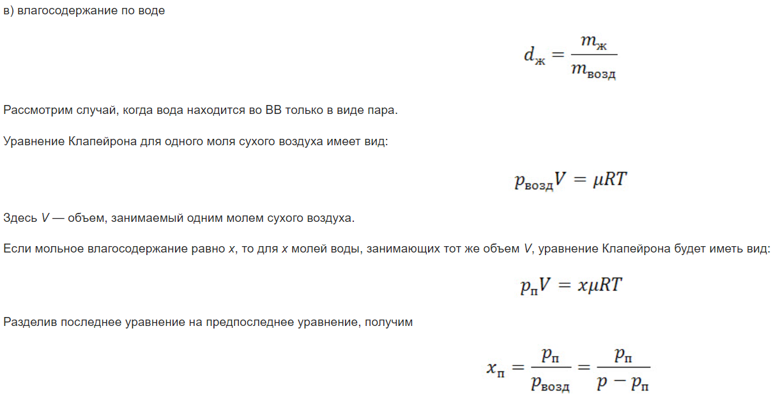

33 Влагосодержание, абсолютная и относительная влажность.

Будем называть массовым влагосодержанием d отношение массового количества влаги, содержащейся во влажном воздухе, Gводы к массовому количеству сухого воздуха Gвозд:

Следовательно, d представляет собой массу влаги (в килограммах), приходящейся на 1 кг сухого воздуха или, что то же самое, на (1 + d) кг влажного воздуха.

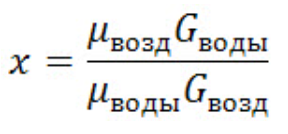

Иногда оказывается более удобным иметь дело с числом молей водяного пара и сухого воздуха. В этом случае можно определить мольное влагосодержание х как отношение числа молей водяного пара к числу молей сухого воздуха. Число молей водяного пара в смеси равно величине Gводы / μводы, а число молей сухого воздуха – величина Gвозд / μвозд, где μводы и μвозд – молекулярные массы соответственно воды и воздуха. Отсюда следует, что:

Так

как μвозд = 28,96 и μводы = 18,016,

то

![]()

Или

![]()

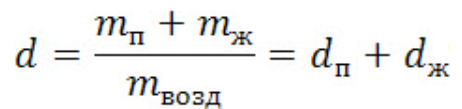

Величины d и x характеризуют влажный воздух, в котором вода может находиться как в виде пара, так и в виде капелек влаги или кристалликов льда (снег).

В связи с этим различают (в отсутствие льда):

а) влагосодержание

б) влагосодержание по пару

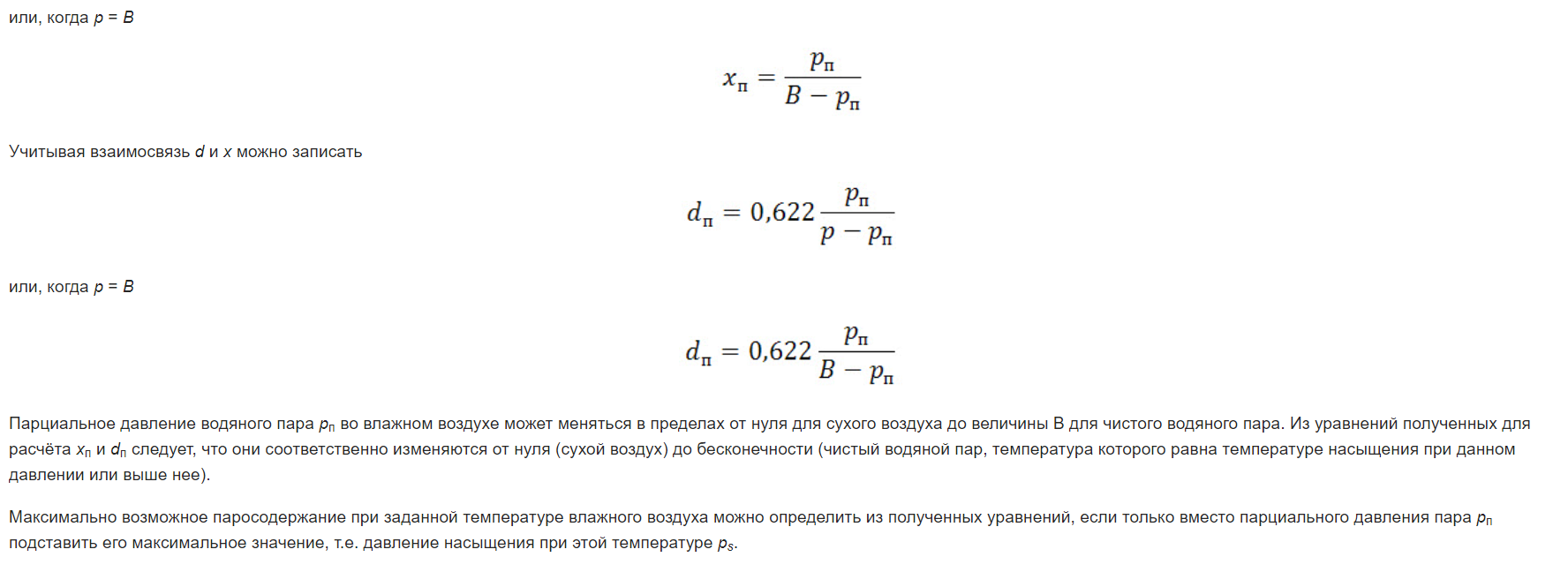

34 Газовая постоянная и плотность влажного воздуха.

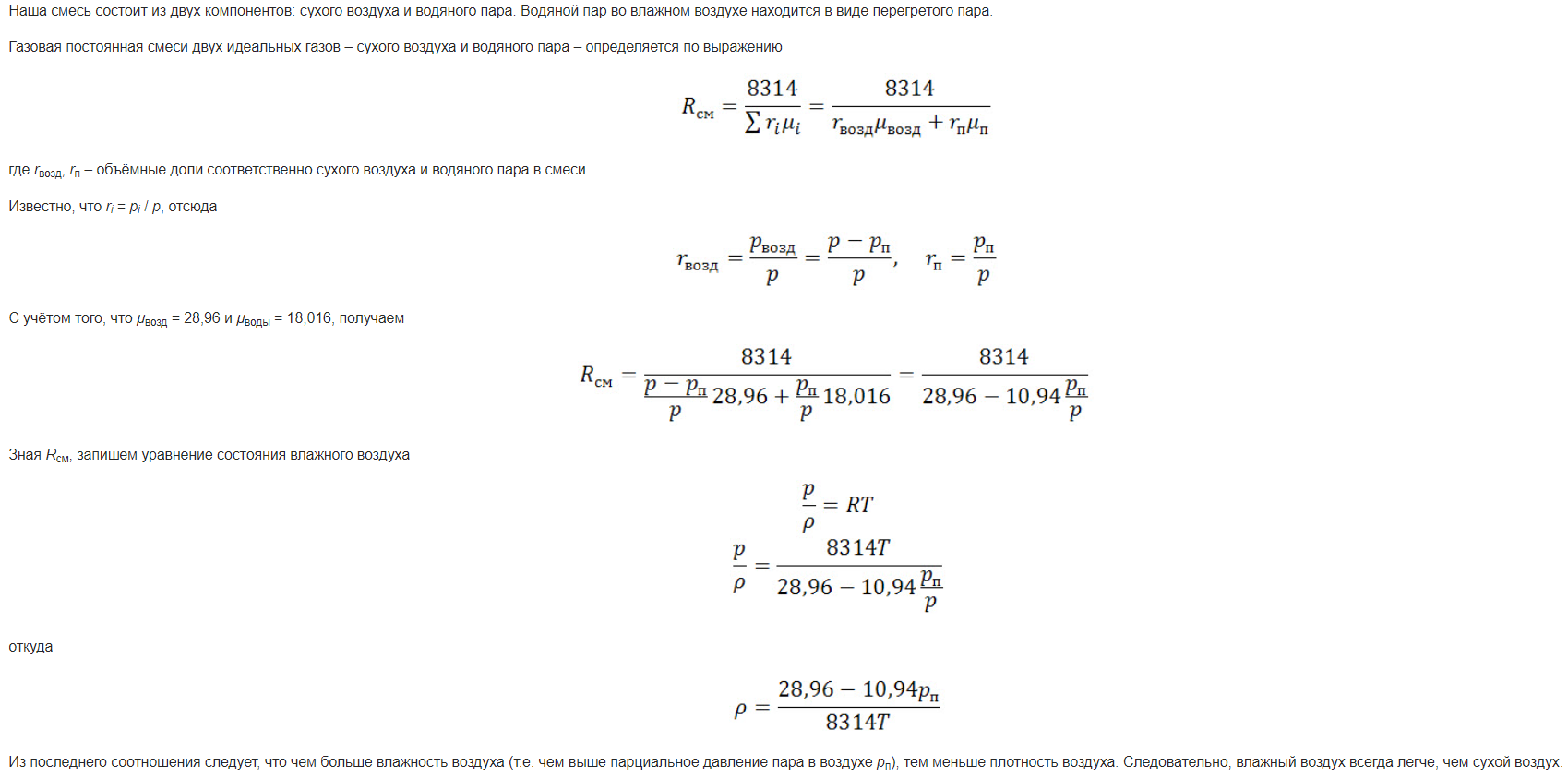

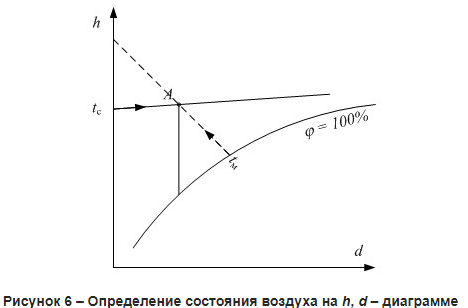

35 Калорические свойства влажного воздуха.

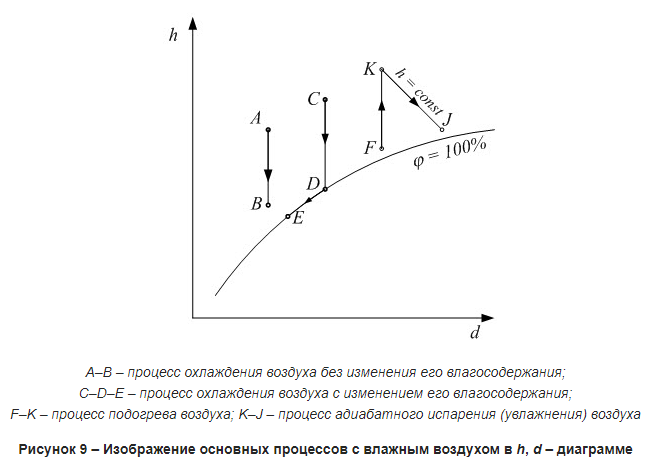

36 h,d – диаграмма влажного воздуха и её применение для расчетов процессов во влажном воздухе.

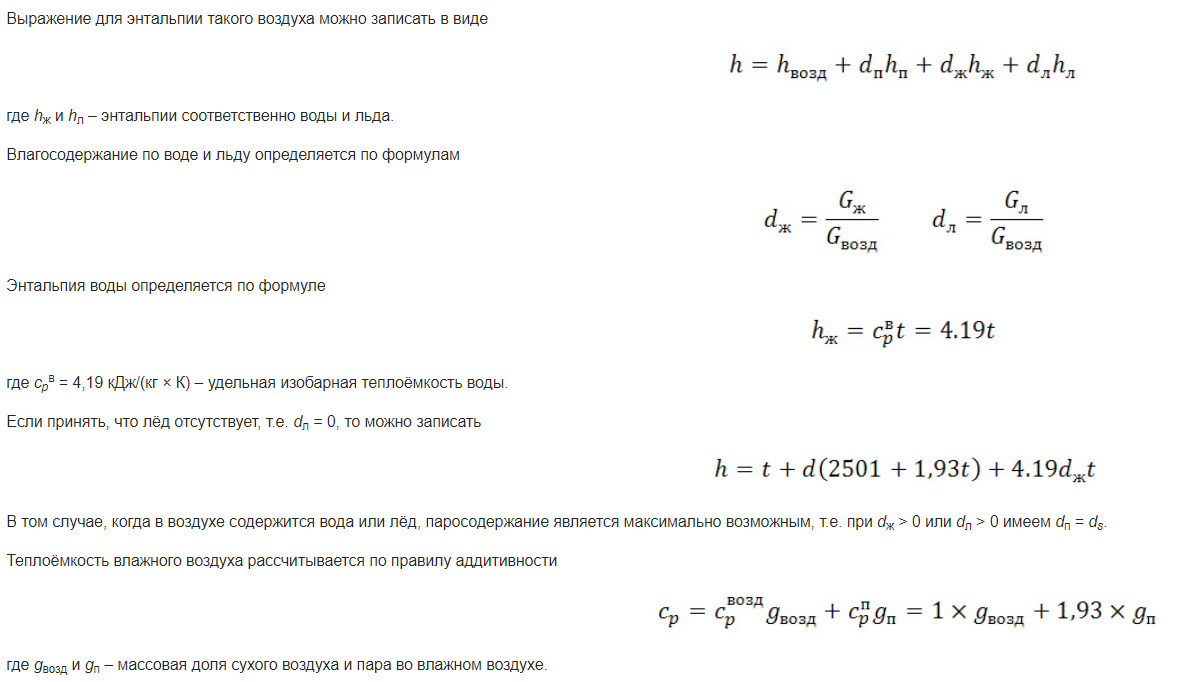

Расчёты процессов, в которых происходит изменения состояния влажного воздуха весьма просто производится графически с помощью h, d-диаграммы, предложенной в 1918 г. русским учёным Рамзиным.

Диаграмма строится для давления воздуха p = 745 мм рт. ст., но с достаточной точностью может быть использована и при небольших отклонения от него.

Для удобства пользования диаграммой при её построении используется косоугольная система координат с осями, расположенными под углом 135°.

Поскольку часть диаграммы расположенной под горизонталью, проведенной через начала координат практического интереса не представляет, то шкала оси абсцисс переносится на эту горизонталь и влагосодержание отсчитывается на полученной горизонтальной шкале.

По оси абсцисс откладывается влагосодержание, линии d = const проводятся вертикально, а по оси ординат с углом 135° к оси d расположены линии постоянной энтальпии. Они прямолинейны. Они начинаются на ординате и заканчиваются на линии насыщения воздуха (j = 100 %). Все линии j = const заканчиваются на изотерме t = 99,6 ÷ 100 °C, т.к. при температурах выше 100 °С и атмосферном давлении понятие относительной влажности теряет смысл (d = ∞), после чего круто, практически вертикально поднимаются вверх.

Кривая j = 100 % (линия насыщения) служит границей между различными состояниями влажного воздуха. Выше линии j = 100 % находится область ненасыщенного влажного воздуха, по линии j = 100 % – состояние насыщенного влажного воздуха, ниже j = 100 % – область тумана, в которой влага может находится в виде пара, жидкости или твёрдого тела (снег, туман из ледяных кристаллов).

Кроме перечисленных линий на поле диаграммы имеется линия парциального давления водяного пара pп, а также система линий постоянной температуры мокрого термометра tм = const.

В идеальной сушилке процесс протекает при постоянной энтальпии (сушка без теплопотерь, см. рисунок 3).

q = h2 – h1

Процесс подогрева воздуха в калорифере (воздухоподогревателе) изображается вертикальной линией d = const (см. рисунок 3). Удельная теплота на нагрев 1 кг воздуха рассчитывается по уравнению

Процесс охлаждения ненасыщенного воздуха при постоянном влагосодержании изображается линией 2–1. Если при охлаждении воздух становится насыщенным, то конечное его состояние будет находится на линии j = 100 %. При дальнейшем охлаждении температура воздуха понижается, происходит конденсация водяных паров и, следовательно, воздух осушается. Данный процесс будет протекать вдоль линии j = 100 % в сторону уменьшения влагосодержания.

h, d-диаграмма нашла широкое применение в технике в первую очередь потому, что она оказывается весьма удобной в тех случаях, когда приходится иметь дело с процессом сушки какого-либо вещества. Воздух, используемый для сушки вещества, поглощает влагу и, конечно, при этом увлажняется. Для процесса сушки может быть использован только ненасыщенный воздух, причём желательно, чтобы его начальное влагосодержание было как можно меньшим.

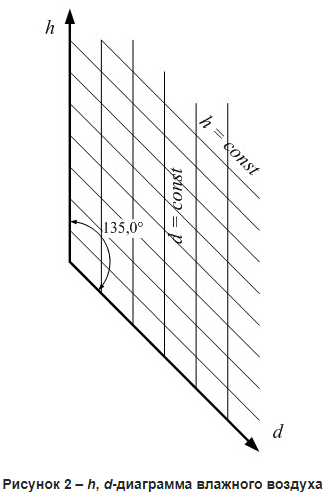

Рассмотрим с помощью h, d-диаграммы анализ процесса охлаждения влажного воздуха.

Допустим, что начальное состояние влажного воздуха на h, d‑диаграмме характеризуется точкой I (температура tI, влагосодержание dI). Отводя от влажного воздуха теплоту, охладим его до температуры tII. При охлаждении воздуха его влагосодержание не изменяется, и, следовательно, этот процесс может быть представлен отрезком вертикали I-II. Точка II (конец процесса охлаждения) соответствует температуре tII и влагосодержанию dII = dI. Прямая I-II пересекает, как это видно из рисунка 4, линию насыщения влажного воздуха водяным паром в точке III (точка росы для воздуха состояния II). При охлаждении влажного воздуха ниже точки III водяной пар, содержащийся в этом влажном воздухе, будет конденсироваться и выпадать в виде тумана. Состояние II лежит в области тумана и представляет собой смесь насыщенного воздуха в состоянии IV и воды, состояние которой на диаграмме представлено быть не может (это состояние лежит в бесконечности, так как d = ∞.). Если удалить воду, взвешенную во влажном воздухе в виде тумана,

![]()

то мы получим насыщенный воздух в состоянии IV, соответствующем температуре tII и влагосодержанию dIV. Нагревая этот воздух, можно достичь состояния V, лежащего на начальной изотерме tI, но при меньшем влагосодержании dIV < dI . Описанный процесс, наглядно изображаемый на h, d-диаграмме, представляет собой элементарный путь снижения влагосодержания (подсушки) воздуха.

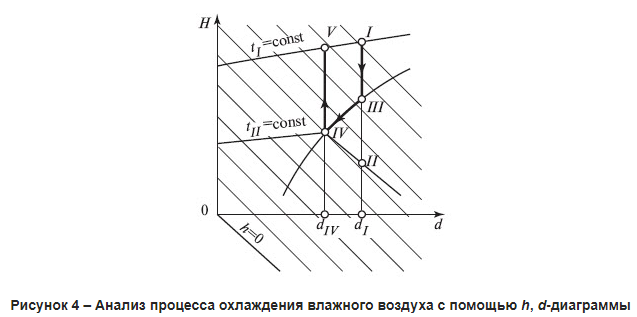

– состояние воздуха на h, d – диаграмме определяется на пересечении двух изолиний. К примеру, изотермы сухого и мокрого термометров, как показано на рисунке 6

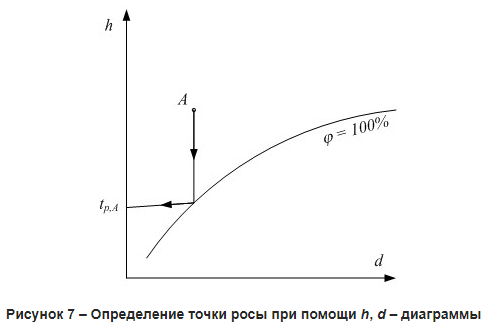

– температура точки росы – температура перехода водяного пара в состояние насыщения при неизменном его парциальном давлении. Для того чтобы определить температуру точки росы необходимо из точки, характеризующей состояние влажного воздуха, опуститься вниз по линии постоянного влагосодержания до линии j = 100 %. Температура сухого и мокрого термометров в этой точке равны и между собой и соответствуют температуре точки росы. Схематически определение точки росы на h, d – диаграмме показано на рисунке 7.

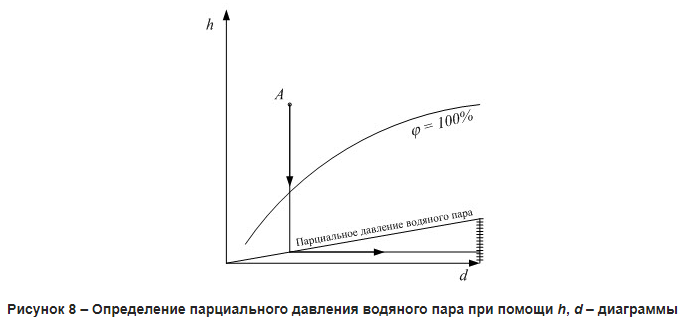

– парциальное давление водяного пара определяется следующим образом. Из точки, характеризующей состояние влажного воздуха, по линии постоянного влагосодержания необходимо опуститься до вспомогательной линии «парциальное давление водяного пара» и далее под углом 90° спроецировать точку на шкалу pп. Схематически определение парциального давления водяного пара показано на рисунке 8.

На практике часто приходится сталкиваться с двумя основными процессами, протекающими с влажным воздухом. Это процесс подогрева (охлаждения) и процесс увлажнения (испарения) воздуха. Процесс подогрева воздуха протекает всегда без изменения его влагосодержания, т.е. при d = const. Процесс охлаждения может протекать как при неизменном влагосодержании, так и при его уменьшении. Снижение влагосодержания воздуха возможно при охлаждении его ниже температуры точки росы. Процесс адиабатного испарения (увлажнения) воздуха происходит при постоянной его энтальпии h = const. Процессы подогрева, охлаждения и увлажнения показаны на рисунке 9.