книги / 860

.pdfФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М. В. Вульф Р. А. Цыкин

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

Красноярск ИПК СФУ

2009

1

УДК 549.1 + 552.3/5 + 543.3 + 551.5 ББК 26.3:26.2

В88

Рецензенты: О. Ю. Перфилова, кандидат геолого-минералоги- ческих наук, доцент каф. ГМиМР СФУ; Т. А. Ананьева, кандидат геолого-минералогических наук, доцент декан географического факультета КГПУ

Вульф, М. В.

В88 Землеведение : лаб. практикум / М. В. Вульф, Р. А. Цыкин. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 84 с.

Впрактикуме приведены краткие сведения о минералах земной коры

идана характеристика изучаемых минералов. Изложены минимально необходимые сведения о горных породах с характеристикой магматических, метаморфических и осадочных пород. Одна лабораторная работа посвящена химическому составу природных вод и одна – составу и экологическим характеристикам атмосферного воздуха.

Для студентов специальности 080100 «Экономика и управление на предприятии».

УДК 549.1 + 552.3/5 + 543.3 + 551.5 ББК 26.3:26.2

© Сибирский федеральный университет, 2009

2

ВВЕДЕНИЕ

Всоответствии с Государственным образовательным стандартом специальности лабораторный практикум знакомит студентов с основами минералогии и петрографии горных пород. Кроме того, студенты получают знания о химическом составе природных вод и способе формирования названия воды, а также о составе и экологической оценке атмосферного воздуха. Будущих специалистов в сфере экономики и управления на предприятиях горной отрасли практикум знакомит с геологическими процессами, протекающими в недрах Земли и на её поверхности, дает им представление о минералах, горных породах и рудах.

Учебной программой курса «Землеведение» предусмотрено 17 ч лабораторных занятий, из них 8 ч приходится на изучение раздела «Минералогия», 6 ч – на изучение горных пород в разделе «Петрография», 2 ч – на ознакомление с разделом «Гидрогеология» и 1 ч – «Климатология и метеорология».

Вглаве «Минералогия» дано понятие о минералах, их морфологии, физических свойствах и классификации. В табличном виде приведены основные свойства минералов, которые студенты учатся различать

спомощью лабораторного практикума и учебной коллекции. Перечень изучаемых минералов по классам включает в себя класс самородных элементов (золото, медь, графит, алмаз, сера), класс сульфидов (пирит, халькопирит, пирротин, пентландит, галенит, сфалерит, киноварь, молибденит), оксидов (кварц, корунд, магнетит, хромит, пиролюзит) и гидрооксидов (боксит), галоидов (флюорит, галит), а также карбонатов (кальцит, магнезит, сидерит, малахит), сульфатов (гипс, барит), фосфатов (апатит) и самый многочисленный класс силикатов, который делится на подклассы: островные (оливин, гранаты), кольцевые (берилл, турмалин), цепочечные (пироксены), ленточные (амфиболы); слоистые (тальк, слюды, хлориты, каолинит) и каркасные (калиевые полевые шпаты, плагиоклазы, нефелин).

Глава «Петрография» знакомит студентов с горными породами. Классификация приведена в соответствии с Петрографическом кодексом 2008 г., выделено 6 типов горных пород: магматический, осадочный, метаморфический, метасоматический, мигматитовый и импактный. В лабораторном практикуме приведены базовые сведения для приобретения

3

навыков описания и распознавания горных пород по их структурнотекстурным особенностям и минеральному составу.

Тип магматических пород рассматривается по трем классам: плутонические, вулканические и гипабиссальные породы. Отряды выделены по содержанию кремнезема: ультраосновные, основные, средние и кислые, подотряды – по щелочности: щелочные, умеренно щелочные, нормальной щелочности и низкощелочные. Далее в классификации выделяют семейства (базальты, андезибазальты, андезиты) и виды пород. На изучение студентам вынесены следующие виды пород: перидотит, пикрит, габбро, базальт, диорит, андезит, сиенит, трахит, гранит, риолит и уритит.

Осадочный тип горных пород подразделяется на классы терригенных (конгломераты, брекчии, песчаники), хемогенных (известняки, кремни, яшмы, соли) глинистых, хемогенно-биогенных (ракушечники, диатомиты) и вулканогенно-обломочных пород (вулканический песок, пепел, бомбы).

Метаморфический тип пород рассмотрен по трем классам: контактовый, региональный и дислокационный. Примеры пород для изучения: кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты, мраморы, роговики, катаклазиты.

Тип метасоматических пород представлен скарнами, грейзенами, серпентинитами. Тип мигматиты рассматривается с позиции ультраметаморфизма на примере расслоенных и частично расплавленных пород. Импактный тип пород дан как продукты ударного метаморфизма – брекчии, тагамиты, зювиты.

Вглаве «Гидрогеология» рассматривается химический состав подземных вод, формы выражения, определение основных показателей. Приведены примеры решения задач по нормированию качества водных объектов для питьевого и промышленного водоснабжения.

Глава «Климатология и метеорология» знакомит студентов с решением типовой задачи по нормированию качества атмосферного воздуха.

Врезультате выполнения всех предусмотренных учебной программой курса практических занятий студенты получают необходимый минимум знаний, умений и навыков по дисциплине «Землеведение».

4

1. МИНЕРАЛОГИЯ

Минералогия – это наука о природных химических соединениях (минералах), их составе, свойствах, особенностях и закономерностях физического строения (структуры), а также об условиях образования и изменения в природе.

1.1.Понятие о минерале, кристалле

икристаллическом строении

Минерал (франц. mineral, от позднелат. minera – руда) – природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образовавшееся в результате физико-химических процессов, происходивших на поверхности или в недрах Земли (и других космических тел), главным образом как составная часть горных пород, руд, метеоритов. Минералы состоят из химических элементов, находящихся в твердом фазовом состоянии вещества, исключение составляет жидкая самородная ртуть. Они относительно однородны по составу и в большинстве случаев (98 %) имеют кристаллическое строение (исключение – аморфные вещества).

Минералы с кристаллическим строением способны самоограняться, т.е. минерал в процессе роста обретает форму в виде кристалла, например, кубические кристаллы каменной соли, снежинки кристаллов льда, октаэдрические кристаллы алмазов и т.д., по форме проявления минералы весьма разнообразны. Форма кристалла зависит от химического состава, вида химических связей и типа пространственной кристаллической решетки. В малом количестве встречаются в природе минералы без кристаллической решетки, их строение аморфно. Они состоят из субмикроскопических частиц продуктов распада или очень тонкого дробления кристаллических минералов, заключенных в воде или водном растворе (гидрогели), например, опал – гель кремнезёма и т.п.

Минералы могут состоять из одного химического элемента (золото, медь, сера), но чаще – из нескольких, например, минерал кварц состоит из двух химических элементов: кремния и кислорода, полевой шпат – из кремния, кислорода, калия и натрия, объединенных между собой химическими связями. Кроме того, в химической формуле анионный комплекс (–) выделяют от катионного (+) квадратными скобка-

5

ми: Na[AlSi3O8]. Тип химической связи во многом определяет свойства минералов. Рассмотрим виды химических связей.

Металлическая связь образуется при взаимодействии катионов металлов и свободных блуждающих электронов, за счет которых минералы обладают высокой тепло- и электропроводностью, для нее характерна высокая отражательная способность.

Ионная связь существует за счет электростатического взаимодействия между катионами и анионами. Минералы с ионной связью имеют низкую электропроводность (диэлектрики), часть из них растворима в воде, например, соль – галит.

Ковалентная связь – это связь между атомами, которые соединяются за счет спаривания электронов с противоположными спинами, образуются минералы с повышенными плотностью (алмаз) и температурой плавления, полупроводники (синтетические кристаллы кремния, германия).

Связь Ван-дер-ваальса соединяет между собой молекулы вещества за счет относительно слабых дипольных моментов. Так образуются минералы с низкими твердостью и температурой плавления, огнеупоры (слюда, глина).

Водородная связь формируется между атомами водорода одной молекулы с атомами кислорода, фтора, хлора соседних молекул.

Вминералах может быть один вид химической связи или комбинация двух или трех видов. Например, в графите атомы углерода ковалентно связаны в двумерные слои, которые в свою очередь соединяются между собой вандерваальсовыми связями, так как последние слабы и легко разрываются, графит мягок и легко расщепляется на чешуйки, параллельные слоям атомов углерода. Среди минералов часто встречается ионно-ковалентный тип связи.

Минералы, как правило, имеют форму кристаллических многогранников. В кристаллах атомы и ионы располагаются в постоянных точках – узлах кристаллической решётки, её параметры строго индивидуальны для каждого минерала.

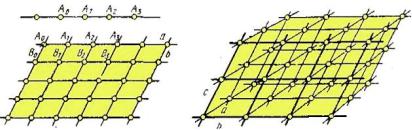

Вкристаллической решетке частицы расположены строго закономерно. Атомы, ионы или молекулы представляют собой узлы, которые объединяются в ряды (одномерное пространство) с расстоянием между узлами а (рис. 1). Совокупность двух рядов с параметрами a и b формирует двухмерное пространство в виде плоских сеток. Система трех рядов, не лежащих в одной плоскости, формирует трехмерное пространство кристаллической решетки, которое состоит из множества элементарных ячеек со сторонами а, b и c.

6

Элементарная ячейка – это самая маленькая часть кристалла, которая многократно повторяется в трехмерном пространстве. Грани кристаллов соответствуют плоской сетке, ребра – рядам, вершины – узлам кристаллической решетки. Грани пересекаются по ребрам, а ребра соединяются в вершинах, образуя объемные кристаллы. Характерными признаками кристаллов являются симметричность, способность самоограняться, минимум внутренней энергии, статичность, однородность и анизотропия свойств.

а

б в

Рис. 1. Элементы кристаллической решетки: а – ряды; б – плоские сетки; в – элементарные ячейки

Анизотропия проявляется в том, что свойства тела одинаковы по параллельным направлениям и неодинаковы по непараллельным направлениям.

Однородность – свойство физического тела быть одинаковым во всем объеме. Статичность определяется взаимодействием сил притяжения и отталкивания, которые удерживают всю кристаллическую структуру в равновесии, а центры материальных частиц (условно шары), колеблются (вибрируют) возле так называемых узлов кристаллической решетки.

Минимальная внутренняя энергия устанавливается в твердых телах и соответствует состоянию термодинамического равновесия. Кристаллическое состояние твердого тела более устойчиво, чем аморфное, так как требует меньших затрат внутренней энергии, именно поэтому аморфные вещества с течением времени обнаруживают тенденцию к кристаллизации.

Способность самоограняться – свойство кристаллов принимать многогранную форму при определенных условиях их роста.

Симметрия (соразмерность) – правильная повторяемость граней, ребер и вершин при повороте и отражении кристалла относительно

7

элементов симметрии. Основными элементами симметрии кристаллической решётки являются центры, оси и плоскости симметрии.

Ось симметрии (L) – это воображаемая прямая, при повороте кристалла вокруг оси грань кристалла совмещается сама с собой 2, 3, 4 или 6 раз, соответственно, различают оси симметрии 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядка.

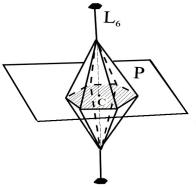

Плоскость симметрии (Р) – это воображаемая плоскость, которая делит кристалл на две равные зеркальные части. Центр симметрии (С) – представляет собой точку, равноудалённую от противоположных граней, рёбер и вершин кристалла. Например, на рис. 2 в кристалле изображены: ось симметрии 6-го порядка (L6), при повороте вокруг которой кристалл совместится сам с собой 6 раз; плоскость симметрии (Р), которая делит кристалл на две зеркально равные части, и центр симметрии (С) в виде точки, равноудаленной от противолежащих граней, ребер и вершин. Полный набор элементов симметрии для этого кристалла состоит из одной оси 6-го порядка, шести осей 2-го порядка (три проходят через противоположные ребра и три – через вершины в горизонтальной плоскости рисунка), семи плоскостей (три вертикальных плоскости пройдут через противоположные ребра, три – через середины противоположных граней и одна горизонтальная плоскость) и центр. Кратко данный набор элементов симметрии записывают в виде формулы – L66L27PC.

Рис. 2. Элементысимметриивкристалле: ось, плоскость и центр

Все кристаллы, обладающие одинаковым набором элементов симметрии, относятся к одному виду (классу) симметрии. Всего Е.С. Федоровым выделено и описано 32 вида симметрии, которые отражают все возможные варианты размещения атомов и молекул в кристаллах [1]. Виды симметрии объединяют в 7 сингоний, а сингонии – в 3 категории (табл. 1).

8

Т а б л и ц а 1

Элементы симметрии в кристаллах

Сингонии |

Характерные при- |

Элементарная |

Примеры кри- |

Примеры |

||||

симметрии |

|

знаки |

|

ячейка |

сталлов |

минералов |

||

|

|

|

Низшая |

категория симметрии |

|

|

||

(кристаллы несимметричные или удлиненные в двух направлениях: |

|

|||||||

|

|

таблитчатые, чешуйчатые, листоватые) |

|

|

||||

Триклин- |

Рёбра |

кристаллов |

Косоугольный |

|

Плагиок- |

|||

ная |

пересекаются под |

параллелепипед |

|

лазы |

|

|||

|

косым углом, |

нет |

|

|

|

|

||

|

элементов |

сим- |

|

|

|

|

||

|

метрии |

|

|

|

|

|

|

|

Моно- |

Две неравные оси |

Параллелепи- |

|

Полевые |

||||

клинная |

перпендикуляр- |

пед с одним уг- |

|

шпаты, |

||||

|

ны, третья накло- |

лом между гра- |

|

слюды, |

||||

|

нена, |

кристаллы |

нями ≠ 90о |

|

амфиболы, |

|||

|

перекошены |

|

|

|

пироксены |

|||

Ромбиче- |

Три неравные оси |

Прямоуголь- |

Ромбиче- |

Оливин, |

||||

ская |

пересекаются под |

ный параллеле- |

ская призма, |

сера, барит, |

||||

|

прямыми углами |

пипед |

пирамида |

топаз |

|

|||

|

|

|

Средняя |

категория симметрии |

|

|

||

(кристаллы удлинены по оси симметрии 3-го, 4-го или 6-го порядка: |

|

|||||||

|

|

призматические, столбчатые, игольчатые) |

|

|

||||

Триго- |

Все оси равны, но |

Ромбоэдр |

Тригональ- |

Киноварь, |

||||

нальная |

углы между ними |

|

ные призмы, |

кварц, |

|

|||

|

не равны 90о |

|

|

пирамиды, |

кальцит, |

|||

|

|

|

|

|

|

дипирамиды |

турмалин |

|

Тетра- |

Ребра |

по |

двум |

Тетрагональная |

Тетрагональ- |

Рутил, |

|

|

гональ- |

осям |

равны, |

все |

призма |

ные призмы, |

циркон, |

||

ная |

углы |

между |

гра- |

|

пирамиды, |

касситерит |

||

|

нями прямые |

|

|

дипирамиды |

|

|

||

Гексаго- |

Три равные оси в |

Шестигранная |

Гексагональ- |

Молибде- |

||||

нальная |

одной |

плоскости |

призма |

ные призмы, |

нит, графит, |

|||

|

пересекаются под |

|

пирамиды, |

апатит, |

бе- |

|||

|

углом 120о |

|

|

|

дипирамиды |

рилл, |

нефе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

лин |

|

|

|

|

Высшая |

категория симметрии |

|

|

||

(кристаллы изометричны, одинаково развиты в трех направлениях: |

|

|||||||

|

|

|

кубические, октаэдрические) |

|

|

|||

Кубиче- |

Оси |

кристаллов |

Куб |

Куб, октаэдр, |

Галенит, |

|||

ская |

пересекаются под |

|

тетраэдр |

флюорит, |

||||

|

прямыми |

углами |

|

|

пирит, алмаз, |

|||

|

и равны |

между |

|

|

магнетит |

|||

|

собой |

|

|

|

|

|

|

|

9

Подсчитано, что около 38 % минералов кристаллизуется в триклинной и моноклинной сингониях, 23 % – в ромбической, 10 % – в тригональной, 7,5 % – в гексагональной, 9,5 % – в тетрагональной, 12 % – в кубической сингониях.

Симметрия внешней формы (огранки) кристалла определяется симметрией его атомного строения, которая обусловливает также и симметрию физических свойств кристалла.

1.2. Морфология минералов

Минералы различают по особенностям химического состава и кристаллического строения. Эти свойства определяют внешний вид (морфологию) минерала и его физические свойства (цвет, блеск, твёрдость, магнитность и т.п.).

Формы проявления минералов в природе очень разнообразны. Они могут быть представлены кристаллами, но чаще наблюдаются в виде срастаний кристаллических зерен определённой формы – минеральных агрегатов. Один и тот же минерал может образовать кристалл и кристаллические зернистые массы. Кристаллы вырастают при медленном остывании магмы на заключительных этапах её кристаллизации. Для роста кристалла необходимо свободное пространство (стенки трещин и пустот), иначе образуются срастания кристаллических зерен, и чем быстрее кристаллизуется расплав, тем мельче вырастут зёрна, при моментальном охлажденииформируютсяаморфныевулканическиестекла.

Минеральный агрегат, сложенный одним минералом, называют мономинеральным (рис. 3, 4), а из двух и более минералов – полимине-

ральным (рис. 5).

Минеральные агрегаты характеризуют по величине кристаллических зёрен: крупнозернистые сложены зёрнами крупнее 5 мм в попе-

речнике, среднезернистые – 2–5 мм, мелкозернистые – меньше 2 мм и

скрытокристаллические состоят из зерен, различимых только под микроскопом.

Кроме размера минерального агрегата при его диагностике важна форма кристаллов и зёрен, возможные варианты представлены на рис. 6.

Изометричные формы одинаково развиты в трех направлениях пространства. Примером изометричных кристаллов могут служить кубы пирита, октаэдры магнетита, ромбододекаэдры граната; примеры изометричных кристаллических зёрен характерны для оливина, галенита, сфалерита, флюорита и др.

10