- •ОГЛАВЛЕНИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. Аналитическая оценка использования информационных технологий в задачах управления

- •1. 1. Информационные технологии в мелиоративной деятельности

- •1. 2. Мировая практика реализации ГИС-проектов

- •1. 2. 1. Общие сведения о геоинформационных системах

- •1. 2. 2. Процедуры геообработки

- •1. 3. Мировая практика использования ГИС в сельском хозяйстве

- •1. 5. Задачи управления в мелиоративной отрасли

- •2. Решение аналитических задач в ГИС

- •2. 1. Модели данных в ГИС

- •2. 2. Организация и обработка информации в ГИС

- •2. 3. Модели организации пространственных данных

- •2. 4. Принципы организации информации в ГИС

- •2. 5. Ввод информации в ГИС

- •2. 6. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных

- •2. 7. Ошибки оцифровки карт

- •2. 8. Анализ информации в ГИС

- •2. 8. 1. Буферизация

- •2. 8. 2. Оверлейные операции

- •2. 8. 3. Переклассификация

- •2. 8. 4. Картометрические функции

- •2. 8. 5. Районирование

- •2. 8. 6. Сетевой анализ

- •2. 8. 7. Другие аналитические операции

- •2. 9. Подготовка отчетов, карт, схем

- •3. Информационная технология поддержки принятия решений

- •3. 1. Принципы системного подхода к разработке информационной технологии поддержки принятия решений

- •3. 2. Структурно-функциональная схема информационной технологии

- •3. 3. Перспективы интеграции СППР с системой ГЛОНАСС

- •ГЛОССАРИЙ

- •Библиографический список

- •ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Информационная технология поддержки принятия решений

3. 1. Принципы системного подхода к разработке информационной технологии поддержки принятия решений

В общем случае цели прикладных работ можно разбить на две группы - реализация возможностей и решение проблем.

Проблемой называется ситуация, характеризующаяся различием между необходимым (желаемым) выходом и существующим. Решение проблемы есть то, что заполняет промежуток между существующей и желаемой схемами и является объектом конструирования.

Традиционная схема постановки прикладных исследований, ориентиро- ванная в первую очередь на реализацию возможностей, следующая. Определяется имеющееся средство или явление, которое в принципе может быть использовано при решении практических задач. Формулируется гипотеза о возможных условиях и результатах применения этого средства. Проводятся исследования, в процессе которых исходная гипотеза может быть скорректирована. Результаты работы в виде конкретного набора параметров, конструкции или формы организации работы выдаются производству.

Такая схема довольно успешно применялась в условиях сравнительно малого количества взаимосвязей различных социально-экономических объектов.

По мере усложнения исследуемых процессов и их связей с окружающей средой эффективность исследований по традиционной схеме снижается. Это происходит из-за несовместимости результатов таких исследований с условиями и целями среды их внедрения. Если же такие результаты получают достаточно мощную финансовую и/или политическую поддержку, то их внедрение приводит к тяжелым экономическим и другим последствиям.

Объективная необходимость формирования системного подхода была обусловлена потребностью практики находить, оценивать и сравнивать воз- можные, далеко не очевидные по своей эффективности, альтернативы.

Современным примером не очевидности выбора альтернатив может быть применение технологии минимальной обработки почвы - при этом меньше расходуется труда, средств механизации и меньше эрозия почвы, но с другой стороны резко увеличиваются затраты на химические средства защиты растений и дополнительно загрязняется окружающая среда. Другой пример - проблема использования пара в севообороте. Пар с одной стороны повышает урожайность полей, с другой - паровое поле сильнее подвержено эрозии. Третий случай — противоречия между требованиями расширенного воспроизводства почвенного плодородия и охраной природы в условиях интенсивного земледелия.

Отличия традиционного и системного (не аналитического) подходов ха- рактеризуются ниже. Термин "анализ" традиционно считается синонимом

57

термина "исследования". Как традиционный, так и системный подходы к научной работе используют и анализ (расчленение целого на части), и синтез (объединение частей в целое). Различие заключается в сочетании, последовательности этих методов. Традиционное мышление содержит следующую последовательность этапов: расчленение (анализ) того, что предстоит объяснить; объяснение поведения или свойств частей взятых по отдельности; объединение (синтез) этих объяснений в объяснение целого.

Система определяется заданием системных объектов, свойств и связей. Системные объекты - это вход, процесс, выход, обратная связь и ограничения. Составляющие сложных систем, таких как организация, человек или машина, зачастую сами являются системами.

Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация, материалы - это объекты обмена с внешней средой через проницаемые границы системы. Такая система не является самообеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться (адаптироваться) к изменениям во внешней среде и должна это делать для того, чтобы предложить свое функционирование.

Организация как открытая система находится в двустороннем постоян- ном взаимодействии с окружающей средой. Она забирает из внешней среды ряд видов ресурсов, перерабатывает и поставляет их обратно в виде товаров и услуг.

Деятельность организации представляет собой согласованный во времени поток различных ресурсов (запасы, деньги, люди, информация). Они движутся не в одном направлении, а образуют контур с положительными и отрицательными обратными связями. Открытость организации как системы обусловлена двумя причинами:

●непрерывное выживание организации зависит от ее способности обеспечить поступление ресурсов из внешней среды, которое возмещает ресурсы, потребленные в процессе переработки;

●непрерывное поддержание организацией своего социального статуса. Последнее требование обусловлено тем, что в дополнение к своим товарам и услугам организация оказывает побочное воздействие на окружающую среду

иобщество, например, снижение почвенного плодородия, загрязнение атмосферы, забастовки рабочих и организованные протесты различных групп потребителей.

Внутри организации в общем случае имеется две подсистемы:

●материально обеспечивающая подсистема, которая занята перера- боткой поступающих ресурсов в товары и услуги;

●управляющая подсистема, задача которой состоит в руководстве и контроле за деятельностью организации.

В то время, как материально обеспечивающая подсистема обычно имеет дело с различным набором ресурсов (физические материалы, деньги,

58

информация и людские ресурсы), рабочим материалом подсистемы управления является только информация, которая может значительно отличаться от информации, используемой материальной подсистемой.

Разработка системы поддержки принятия решения при управлении ком- плексными мелиорациями осуществляется на основе следующих методологи- ческих принципов системного анализа:

•принципа конечной цели, обеспечивающего абсолютный приоритет конечной цели;

•единства, предусматривающего совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности элементов;

•связности, требующей рассмотрение любой части совместно с ее связями с окружением;

•модульного построения - с выделением модулей в системе и рассмотрением ее как совокупности модулей;

•иерархии, устанавливающей иерархии элементов и (или) их ранжирование;

•функциональности - с целью совместного рассмотрения структуры

ифункции с приоритетом функции над структурой;

•развития - для учета изменяемости системы, ее способности к разви- тию, расширению, замене частей, накапливанию информации;

•децентрализации, обеспечивающей сочетание в принимаемых реше- ниях и управлении централизации и децентрализации;

•неопределенности, требующей учета неопределенностей и случайностей в системе.

Аппаратная реализация включает стандартные приемы моделирования

принятия решения в сложной системе и общие способы работы с этими моде- лями.

3. 2. Структурно-функциональная схема информационной технологии

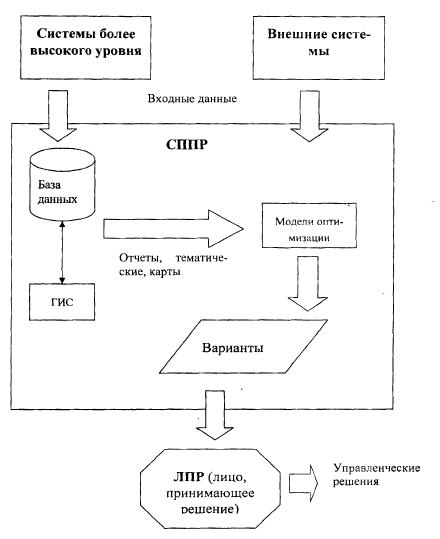

Для реализации задачи и создания СППР (например) Ремонта и ТО различными авторами предлагаются структурные схемы и входящие в них функциональные блоки, а также формы связей между ними. При этом, обычно на концептуальном уровне учитываются основные этапы процесса функционирования СППР реализующие их процедуры, от сбора исходной информации до автоматической подготовки отчетов, ответов на запросы в текстовом и графическом вариантах (рис.3.1).

С учетом особенностей решаемой задачи можно привести структурно- функциональную схему информационной технологии ППР для планирования ремонта и технической эксплуатации ОС.

СППР должна включать следующие блоки:

•атрибутивная и графическая БД;

•оценка технического состояния гидромелиоративной системы;

59

•формирование вариантов мероприятий технической эксплуатации;

•решение оптимизационной задачи;

•прогноз и оценка последствий принятых решений;

•формирование выходных документов.

Рис. 3. 1. Схема взаимосвязи подсистем СППР

3. 3. Перспективы интеграции СППР с системой ГЛОНАСС

Одним из перспективных направлений совершенствования СППР является использования систем спутникового мониторинга для контроля ОТЭ на базе технологии ГЛОНАСС.

Принципы работы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС заключаются в следующем.

Система ГЛОНАСС предназначена для определения местоположения, скорости движения, а также точного времени морских, воздушных,

60

сухопутных и других видов потребителей. ГЛОНАСС состоит из трех подсистем:

1)Подсистема космических аппаратов (ПКА). Она состоит из 24-х спут- ников, находящихся на круговых орбитах высотой 19100 км. Определенная конфигурация этих спутников позволяет обеспечить непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства навигационным полем.

2)Подсистема контроля и управления (ПКУ), состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, управления и контроля, рассредоточенной по всей территории России. В задачи ПКУ входит контроль правильности функционирования ПКА, непрерывное уточнение параметров орбит и выдача на спутники временных программ, команд управления и навигационной информации.

3)Навигационная аппаратура потребителей. Она представляет собой навигационные приемники и устройства обработки, предназначенные для приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и вычисления собственных координат, скорости и времени.

4)Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают навигационные сигналы двух типов: сигнал стандартной точности (СТ), который обеспечивается в диапазоне L1 (1,6 ГГц) и сигнал высокой точности (ВТ) в диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц).

Информация, предоставляемая навигационным сигналом СТ, доступна всем потребителям на постоянной и глобальной основе. Сигнал ВТ большей частью предназначен для использования Министерством обороны России. Однако вопрос о предоставлении сигнала ВТ гражданским потребителям находится в стадии рассмотрения.

Для определения пространственных координат и точного времени требуется принять и обработать навигационные сигналы не менее чем от 4-х спутников ГЛОНАСС. При приёме навигационных радиосигналов ГЛОНАСС приёмник, используя известные радиотехнические методы, измеряет дальности до видимых спутников и измеряет скорости их движения. Одновременно с проведением измерений в приёмнике выполняется автоматическая обработка поступившей информации: положение данного спутника в пространстве и времени и положение других спутников системы. Результаты измерений и принятая цифровая информация являются исходными данными для решения навигационной задачи по определению координат и параметров движения. В результате решения определяются местоположения потребителя и скорость его движения.

Стоимость подобных систем настолько снизилась, что сейчас она доступна среднему автотранспортному предприятию или небольшому агарному хозяйству.

Несмотря на то, что системы спутникового мониторинга стали доступны для внедрения, основными реализованными проектами в этой

61

сфере являются системы мониторинга небольших автопарков коммерческих кампаний либо строительной техники. Практически нет примеров внедрения подобных систем в сфере муниципальных предприятий в аграрной сфере. А ведь использование подобных систем могло бы дать колоссальный эффект в масштабах крупных предприятий связанный с оптимизацией использования ресурсов и повышения использования техники.

Поскольку стоимость оборудования подобных систем постоянно снижа- ется, то можно предположить, что трудности внедрения подобных систем связаны больше с организационными факторами, чем с финансовыми.

Основной организационной проблемой является интеграция спутниковой системы мониторинга в учетную систему предприятия. Системы спутникового мониторинга могут использовать данные систем ГЛОНАСС или GPS.

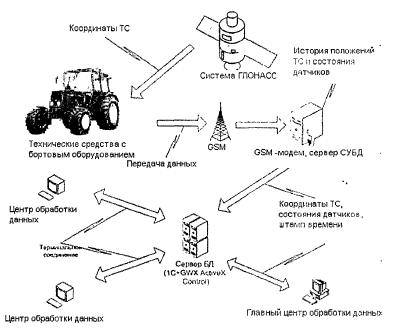

Технология работы заключается в следующем. На транспортное средство монтируется датчик, который используя данные спутников по каналу связи передает в центр сбора информации свои координаты, затем из центра сбора информации данные поступают клиенту на специальное программное обеспечение, которое, используя ГИС, визуализирует картографическую информацию и позволяет получать и отображать техническую информацию и данные от датчиков устройства (информацию о пробеге, о работе агрегатов).

Как правило, производители оборудования поставляют и программное обеспечение. В итоге, выбрав оборудование, заказчик такой системы лишается возможности доработать систему под свои нужды в связи с высокой стоимостью подобных работ. Даже при наличии финансовых возможностей подобные работы могут быть затруднены отсутствием специалистов нужной квалификации или закрытостью ПО поставщика оборудования.

Для повышения эффективности интеграции систем спутникового мони- торинга перспективным выглядит создание программного обеспечения на базе технологической платформы (например «1С-Предприятие») совместимое с основными отраслевыми решениями, которое импортирует данные из СУБД клиентского софта, реализовать обеспечение совместимости с наиболее используемыми СУБД. В результате внедрения подобной системы (подпрограммы, ПО) можно дополнить информацию, поступающую в СППР данными, поступающими как с подвижных технических средств, так и со стационарных. Подобная информация может быть незаменима при оперативном планировании и контроле мероприятий технической эксплуатации ОС.

62

Рис. 3. 2. Топология типовой системы управления мобильными агрегатами

с использованием системы спутникового мониторинга

Другим перспективным направлением следует считать уточнение площадей сельскохозяйственных угодий - обмер полей путем объезда по контуру с высокоточным ГЛОНАСС-оборудованием.

63