РТС_Экзамен

.pdf

На участках с эл. тягой переменного тока аппаратура ПРС-С к проводному каналу связи должна подключаться через вводно-защитное уст-во ВЗУ, обеспечивающее электробезопасность персонала и защиту аппаратуры от опасных напряжений.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ПРС-С НА ПРОТЯЖЁННЫХ ПЕРЕГОНАХ ДЛИНОЙ ДО

70 КМ

На протяженных перегонах длиной до 70 км управление ДРС (дополнительными стационарными радиостанциями) может быть обеспечено за счёт выноса пульта управления ДРС на ближайшие обслуживаемые станции. На участках, оборудованных радиостанциями РС-46М на протяжённых перегонах (до 30 км) ПРС организуют с использованием ДРС, которая управляется по физической линии со стационарного пульта управления, устанавливаемого на станциях, ограничивающих этот перегон.

ДРС должны размещаться в местах, где соблюдаются условия, обеспечивающие их функционирование и безопасность:

А) В помещениях закрытых раздельных пунктов Б) В обслуживаемых усилительных пунктах В) В специально устанавливаемых контейнерах

Место размещения ДРС должно обеспечивать требования по механическим и климатическим воздействиям, пожарной безопасности, а также должна быть предусмотрена возможность подключения ДРС к линейному каналу ДНЦ и подключения охранно-пожарной сигнализации.

Возможны следующие варианты управления ДРС:

А) На участках, оборудованных радиостанцией РС-46М, РС-46МЦ — через выносной пульт управления ПУС ДРС; Б) На участках, оборудованных РС-46М — с помощью РС РС-46М с функциями распорядительной

станции (РС-46 МР), устанавливаемой на станциях, ограничивающих протяженные перегоны; В) На участках, оборудованных РС-46М, РС-46МЦ — с помощью распорядительных станций СР-234М;

Г) На участках, оборудованных радиостанцией семейства РВС и РЛСМ-10 — с помощью этих радиостанций, функционирующих в режиме малой распорядительной станции.

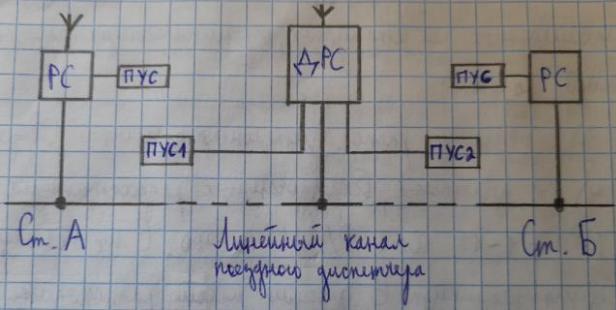

I) На перегонах до 30 км участков, оборудованных радиостанциями РС-46М, ПРС организуют с помощью ДРС, управляемых с ПУС, устанавливаемых на станциях, ограничивающих перегон.

Возможность управления ПУС от ДРС завис. от затухания сигнала в физической линии. Предельная дальность выноса пульта определяется расчётом, исходя из допустимого затухания линии не более 10 дБ и сопротивления шлейфа не более 1200 Ом.

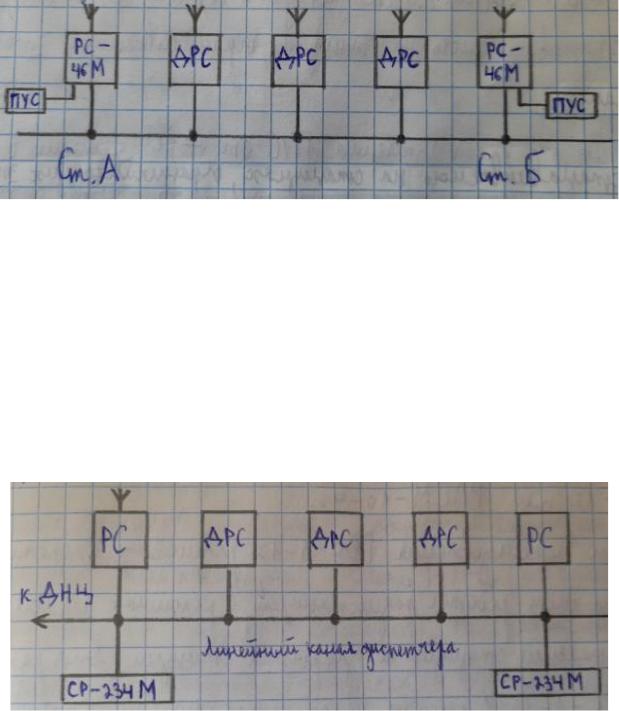

II) На участках длиной 30-70 км, оснащенных РС-46М, радиосвязь осуществляется с помощью аналогичных ДРС. Управление ДРС должно осуществляться с помощью. с помощью радиостанций РС46М, устанавливаемых на станциях, ограничивающих протяженность перегона. Нужно перевести ее в режим распорядительной станции.

РС-46М конфигурируются для работы дополнительно в режиме СР и оснащаются специальными пультами для управления четырьмя ДРС.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ПРС-С НА ПРОТЯЖЁННЫХ ПЕРЕГОНАХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 70 КМ

На протяженных перегонах длиной до 70 км управление ДРС (дополнительными стационарными радиостанциями) может быть обеспечено 2 способами.

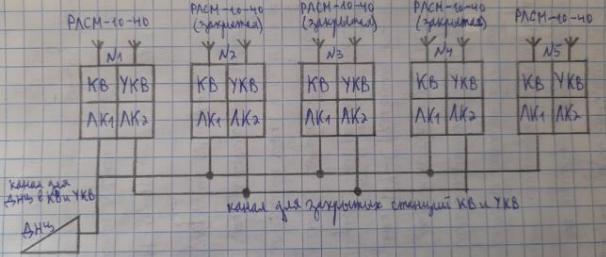

1) С помощью распорядительных станций СР-234М. На участках, оснащённых РС-46М, РС-46МЦ, обеспечение радиосвязи на протяженных перегонах может осуществляться с помощью ДРС, управляемых с распорядительной станции СР-234М. В этом случае ДРС присваиваются доп. вторые комбинации вызывных сигналов – СИП2. Аналогично эти сигналы обеспечивают вызов ДСП в рез-те работы схемы выбора при вызове ДСП со стороны ТЧМ. Этот вариант целесообразно использовать применительно к наиболее протяженным перегонам (70 км и более). При использовании СР-234М возможно управление до 7 ДРС.

2) Организация связи на перегонах, оборудованных РВС-1-12 или РЛСМ-10-40:

а) При исп. РВС-1-12 радиосвязь обеспечивать за счёт работы радиостанций в режимах малой распорядительной станции и закрытой станции. Для работы РВС-1-12 в режиме малой распорядительной станции используется панель управления РКМ48, подключаемая к пульту управления ПУ-С и предварительно запрограммированная на соединение с радиостанциями, находящимися в одной IP-сети. Панель позволяет запрограммировать адреса до 36 радиостанций и

распорядительной станции. Переговоры с использованием панели РКМ48 проводятся по выделенным логическим каналам IP-сети независимо друг от друга и от параллельно установленных соединений между распорядительной станцией и любым другим абонентом сети, не задействованным в соединении. Таким образом, все переговоры могут вестись одновременно без взаимного мешающего влияния. Ограничением является лишь пропускная способность IP-сети. Для организации одного симплексного канала требуется около 80 кбит/с. В режим закрытой станции РВС-1-12 может быть приведена с пульта ПУ-С. При работе в этом режиме произв. Переадресация вызовов ДСП, поступающих из радиоканала, в линейный канал и далее на радиостанцию, адрес которой запрограммирован в радиостанции, работающей в закрытом режиме.

б) РЛСМ-10-40 позволяет вести переговоры через ДРС, работающие в режиме закрытой станции с подключением к ДРС по линейному каналу или в режиме малой распорядительной станции. При этом поддерживается до 4 ДРС, работающих в режиме закрытых станций.

Управление радиостанциями, работающими в режиме закрытых станций, может осуществляться как по одной общей с диспетчером линии, так и по отдельной линии диспетчерской связи. В случае, если управление осуществляется по общей линии, у радиостанции, с которой ведётся управление ДРС, клавиши МР при конфигурировании должно быть присвоено значение «главная». У радиостанций, работающих в режиме закрытых станций, клавиша МР должна иметь значение «закрытая». На рисунке показана схема организации связи с ДРС, работающими в режиме закрытых станций по отдельной линии. В этом случае режим работы ДРС завис. от того, по какой линии поступила команда управления. В пределах одного направления диспетчерского участка не допускается установка разнотипных стационарных радиостанций РС, кроме РС с доп. распорядительными функциями, предназначенными для управления ДРС на протяженных перегонах.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОСВЯЗИ В ДИАПАЗОНЕ МВ В ТОННЕЛЯХ. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСЕТИ В ТОННЕЛЕ ТИПА 1

Для организации радиосвязи в тоннелях была разработана система передачи данных и речи диапазона 160 МГц в тоннелях для обеспечения движения соединённых поездов (СПДР-Т). Схема организации радиосвязи в тоннелях и на подходах к ним завис. от протяжённости тоннеля, количества путей в нём, вида тяги, используемого на участке, от характера рельефа местности на участках приближения к тоннелю. Все тоннели могут быть разделены на 3 типа.

1)Короткие однопутные тоннели длиной до 1 км, имеющие до одной усилительной секции излучающего кабеля (секции, имеющие на концах усилители трактов передачи и приёма соответственно) со стандартной организацией системы передачи данных и речи. Для таких тоннелей характерна равнинная или лёгкая холмистая местность на подходах к тоннелю.

2)Однопутные тоннели средней протяжённости длиной от 1 до 2 км с двумя или более усилительными секциями излучающего кабеля со стандартной схемой системы передачи данных и речи и с равнинной или лёгкой холмистой местностью на подходах к тоннелю.

3) Тоннели повышенной протяжённости длиной более 2 км со спецификой внутри тоннеля и на подходах к нему, включая двухпутные тоннели, сложный рельеф местности на подходах, в т.ч. горную местность.

Тоннели типа 1 и 2 могут переходит в тип 3 вследствие особенностей, в связи с нестандартным решением организации радиосвязи соединённых, длинносоставных и тяжеловесных поездов. Не исключается возможность организации радиосвязи в тоннелях, особенно коротких (прямые тоннели до 100 м), без подвески излучающих кабелей. В некоторых случаях может оказаться целесообразной подвеска излучающего кабеля за пределами тоннеля.

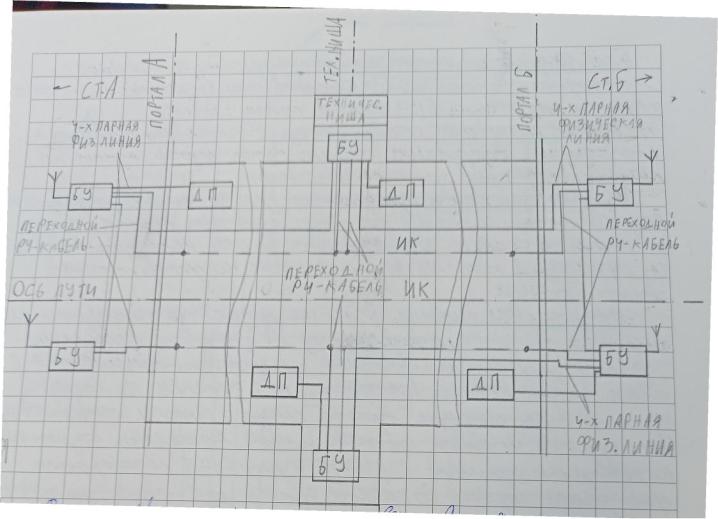

При оборудовании системой радиосвязи однопутных тоннелей на двухпутных участках каждый из тоннелей оборудуется своей независимой системой радиосвязи. При этом на каждом портале тоннеля необходимо устанавливать по 2 антенны. Из-за стеснённых условий на портальных площадках может оказаться невозможно разнесение антенн для избежания взаимных влияний радиосигналов трактов приёма и передачи друг на друга. В таких случаях следует предусмотрено объединение антеннофидерных трактов двух систем с использованием сумматоров.

Канал радиосвязи для различных положений ведущего и ведомого локомотивов относительно тоннеля может быть организован по одному из 3 вариантов:

1)При расположении ведущего (ведомого) локомотива в тоннеле, а ведомого (ведущего) – вне тоннеля: локомотивная антенна ведущего – излучающий кабель – усилитель – стационарная антенна – локомотивная антенна ведомого.

2)При расположении ведущего и ведомого локомотивов в тоннеле: локомотивная антенна ведущего – секция n излучающего кабеля – усилитель – секция n+1 излучающего кабеля – локомотивная антенна ведомого.

3)При расположении ведущего и ведомого локомотивов вне тоннеля: локомотивная антенна ведущего

– стационарная антенна – излучающий кабель – усилитель – излучающий кабель – усилитель – стационарная антенна – локомотивная антенна ведомого.

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛА ОТ ВЕДУЩЕГО ДО ВЕДОМОГО

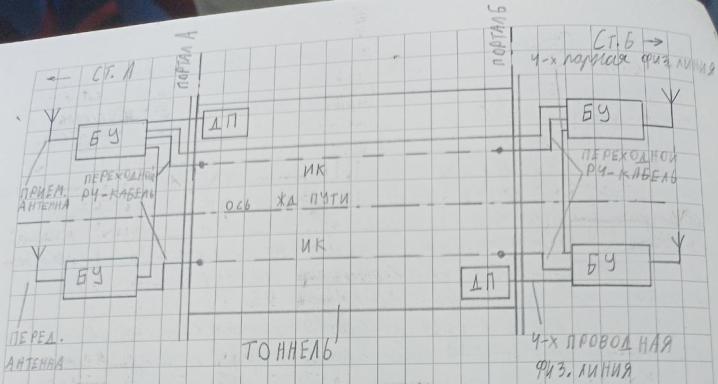

В состав системы СПДР-Т входят: блоки усилительные БУ, блок индикации и управления, датчики положения ДП, низкочастотный кабель, радиочастотный кабель, стационарная антенна, система электропитания, система заземления, система мониторинга, подключаемая к ЕСМА, локомотивные радиомодемы.

БУ – основной элемент СПДР-Т. Он обеспечивает работоспособность системы за счёт усиления радиосигналов до уровней, при которых осуществляется надёжная связь между локомотивами соединённых, длинносоставных и тяжеловесных поездов. Блок индикации и управления БИУ исп.

для локального мониторинга системы. Для удалённого мониторинга и передачи инф. БИУ оснащён портом Ethernet. Датчик положения ДП состава обеспечивает включение стационарного оборудования системы путём подачи сигнала на плату автоматики усилительных блоков. Излучающий кабель применяется для распространения радиочастотного сигнала в тоннелях. Разнесение трактов передачи и приёма в системе обеспечивается за счёт использования двух излучающих кабелей, подвешиваемых на противоположных стенах тоннеля. Стационарная антенна используется для обеспечения радиопокрытия на участках приближения – удаления к тоннелям. Антенны должны устанавливаться с обеих сторон тоннеля (на порталах) по 2 антенны на каждый портал для организации трактов приёма и передачи соответственно. Целесообразно использовать направленные антенны, имеющие максимально возможный коэффициент усиления.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОСВЯЗИ В ТОННЕЛЯХ (ДИАПАЗОН МВ). СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСЕТИ В ТОННЕЛЯХ ТИПОВ 2 И 3.

Для организации радиосвязи в тоннелях была разработана система передачи данных и речи диапазона 160 МГц в тоннелях для обеспечения движения соединённых поездов (СПДР-Т). Схема организации радиосвязи в тоннелях и на подходах к ним завис. от протяжённости тоннеля, количества путей в нём, вида тяги, используемого на участке, от характера рельефа местности на участках приближения к тоннелю.

Все тоннели могут быть разделены на 3 типа:

1)Короткие однопутные тоннели длиной до 1 км, имеющие до одной усилительной секции излучающего кабеля (секции, имеющие на концах усилители трактов передачи и приёма соответственно) со стандартной организацией системы передачи данных и речи. Для таких тоннелей характерна равнинная или лёгкая холмистая местность на подходах к тоннелю.

2)Однопутные тоннели средней протяжённости длиной от 1 до 2 км с двумя или более усилительными секциями излучающего кабеля со стандартной схемой системы передачи данных и речи и с равнинной или лёгкой холмистой местностью на подходах к тоннелю.

3)Тоннели повышенной протяжённости длиной более 2 км со спецификой внутри тоннеля и на подходах к нему, включая двухпутные тоннели, сложный рельеф местности на подходах, в т.ч. горную местность.

Тоннели типа 1 и 2 могут переходить в тип 3 вследствие особенностей, в связи с нестандартным решением организации радиосвязи соединённых, длинносоставных и тяжеловесных поездов. Не исключается возможность организации радиосвязи в тоннелях, особенно коротких (прямые тоннели до 100 м), без подвески излучающих кабелей. В некоторых случаях может оказаться целесообразной подвеска излучающего кабеля за пределами тоннеля.

При оборудовании системой радиосвязи однопутных тоннелей на двухпутных участках каждый из тоннелей оборудуется своей независимой системой радиосвязи. При этом на каждом портале тоннеля необходимо устанавливать по 2 антенны. Из-за стеснённых условий на портальных площадках может оказаться невозможно разнесение антенн для избежания взаимных влияний радиосигналов трактов приёма и передачи друг на друга. В таких случаях следует предусмотрено объединение антеннофидерных трактов двух систем с использованием сумматоров. Канал радиосвязи для различных положений ведущего и ведомого локомотивов относительно тоннеля может быть организован по одному из 3 вариантов:

1)При расположении ведущего (ведомого) локомотива в тоннеле, а ведомого (ведущего) – вне тоннеля: локомотивная антенна ведущего – излучающий кабель – усилитель – стационарная антенна – локомотивная антенна ведомого.

2)При расположении ведущего и ведомого локомотивов в тоннеле: локомотивная антенна ведущего – секция n излучающего кабеля – усилитель – секция n+1 излучающего кабеля – локомотивная антенна ведомого.

3)При расположении ведущего и ведомого локомотивов вне тоннеля: локомотивная антенна ведущего

– стационарная антенна – излучающий кабель – усилитель – излучающий кабель – усилитель – стационарная антенна – локомотивная антенна ведомого.

В состав системы СПДР-Т входят: блоки усилительные БУ, блок индикации и управления, датчики положения ДП, низкочастотный кабель, радиочастотный кабель, стационарная антенна, система электропитания, система заземления, система мониторинга, подключаемая к ЕСМА, локомотивные радиомодемы.

БУ – основной элемент СПДР-Т. Он обеспечивает работоспособность системы за счёт усиления радиосигналов до уровней, при которых осуществляется надёжная связь между локомотивами соединённых, длинносоставных и тяжеловесных поездов.

Блок индикации и управления БИУ используется для локального мониторинга системы. Для удалённого мониторинга и передачи информации БИУ оснащён портом Ethernet.

Датчик положения ДП состава обеспечивает включение стационарного оборудования системы путём подачи сигнала на плату автоматики усилительных блоков.

Излучающий кабель прим. для распространения радиочастотного сигнала в тоннелях. Разнесение трактов передачи и приёма в системе обеспечивается за счёт использования двух излучающих кабелей, подвешиваемых на противоположных стенах тоннеля.

Стационарная антенна используется для обеспечения радиопокрытия на участках приближения – удаления к тоннелям. Антенны должны уст. с обеих сторон тоннеля (на порталах) по 2 антенны на каждый портал для организации трактов приёма и передачи соответственно. Целесообразно исп. направленные антенны, имеющие максимально возможный коэффициент усиления. В качестве антенны может использоваться АСН1-5/160.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

На ж/д участках, обеспеченных двухдиапазонными (ГМВ и МВ) стационарные и возимыми радиостанциями ПРС, в качестве резервных радиостанций необходимо использовать радиостанции диапазона МВ. При этом дальность должна соответствовать требованиям ПТЭ. На участках обращения с радиостанций только ГМВ-диапазона в качестве резервных использовать дополнительные радиостанции ГМВ-диапазона. Это производится в соответствии со схемой:

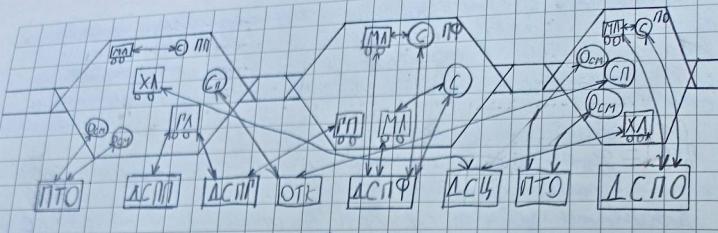

При резервировании отдельные ключи имеют: 1 — Источник питания

2— слаботочная линия (ПУС, ЛДС, Рег. пер.)

3— АнСУ

При резервировании осуществляет коммутация: цепей питания радиостанции (50 Гц); ПУС (основного. и резервного); ЛДС; цепей подключения регистраторов служебных переговоров и речевых информаторов; антенного фидера (2МГц).

На рисунке показана коммутация цепей каждого устройства условно одним ключом. В реальности это число определяется количеством проводов, соединяющих радиостанцию с соответствующим внешним устройством. Для осуществления коммутации цепей необходимо использовать коммутационные устройства КУ, управляемые напряжением от источника питания. Подача напряжения на все КУ должна произв. одним общим тумблером резервирования. Цепи питания основных и резервных радиостанций необходимо подключить к источнику электроэнергии через отдельные автоматические выключатели или предохранители. Коммутацию цепей питания радиостанций следует выполнять с помощью специальных КУ, допускающего работу с этими токами и напряжениями, соответствующими мощности, потребляемой основной и резервной радиостанциями.

Для упрощения схемы можно исключить КУ, коммутирующее цепи питания радиостанции. Тогда отключение питания основной и включение питания резервной радиостанции будут произв. через тумблер вкл/выкл электропитания. Коммутацию цепей основного и резервного пультов управления, ЛДС, цепей подключения регистра служебных переговоров должно выполнять реле 1-ого класса надёжности (на схеме КУ 2)

При орг. резервирования не допускается использование 2 устройство возбуждения, т.к. возможен выход из строя приёмника одной из радиостанций.

Для организации резервирования в сетях радиосвязи, построенных на радиостанции и распорядительных станциях, имеющих стыки с Ethernet, необходимо предусмотреть режим резервирования устройств.

Основной показатель надежности – готовность. Если есть резервирование, пользоваться радиостанцией можно без задержки.

15.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАНАЛАМ ПРС

1)ДНЦ —> ТЧМ

Вызов с пульта управления, подключая к СР ближайшего к локомотиву РС. ДНЦ нажимает одну из 28 кнопок на пульте. В линию поступает 2х частотный код (СИП) требуемой радиостанции, и она подключается к линии. В линию поступает тональный сигнал контроля подключения (1343 Гц 3 сек). На пульте ДНЦ звуковая и световая сигнализация. ДНЦ нажимает кнопку «ЛОК». В линию подаётся сигнал вызова ТЧМ (1000 Гц 4 сек). Сигнал вызова принимает локомотивная радиостанция. Она передаёт сигнал контроля приёма вызова (890 Гц). Принятый сигнал от РВ передаётся с РС на СР. РВ переходит на 15 сек в режим «Приём». ДНЦ голосом вызывает ТЧМ, нажимая педаль. ТЧМ снимает телефонную трубку, переходя в режим «Приём». Радиостанция на др. локомотивах через 15 сек. переходят в режим «Дежурный приём». Для завершения переговоров ДНЦ передаёт сигнал отбоя частотой 2-6 (1071, 1207 Гц). Переход РВ в «Дежурный приём» происходит после возвращения трубки на пульт.

2) ТЧМ —> ДНЦ Машинист снимает трубку. Нажимает кнопку «ДНЦ», посылая сигнала вызова (700 Гц). Сигнал

одновременно принимается несколькими РС. К линейному каналу подключается лишь одна РС с наибольшим уровнем принимаемого сигнала и наименьшей. задержкой при подключении. Эта РС блокирует сигналом частотой 1343 Гц подключение др. РС и вызывает ДНЦ. Далее работа происходит аналогично предыдущему случаю.

3) ДСП —> ТЧМ ДСП на пульте нажимает кнопку «ЛОК» и посылает сигнал частотой 1000Гц. Локомотивная

радиостанция, находящиеся вблизи РС, принимают сигнал и автоматическая переключаются на 2 с в режим «Передача» контрольного сигнала частотой 890Гц и на 15 с переходят в режим «Приём». Далее, как в предыдущих. ДСП и ТЧМ возвращают трубки на пульты (отбой).

ТЧМ —> ДСП

ТЧМ нажимает кнопку «ДСП» и посылает вызывной сигнал частотой 1400 Гц. ТЧМ —> ТЧМ ТЧМ нажимает кнопку «ЛОК» и посылает вызывной сигнал частотой 1000 Гц.

Вызов руководителя ремонтных работ: ДСП исп. для вызова частоту 2100 Гц.

16. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СРС

СРС предназначена для оперативного управления технологическими процессами на станциях, т.е. для обмена информацией руководителей маневровой и горочной работ с машинистами маневровых, горочных и хозяйственных локомотивов, а также для связи других работников станции, связанных с переработкой составов на станциях, но не участвующих в маневровой и горочной работе. Абоненты СРС делятся на 2 группы:

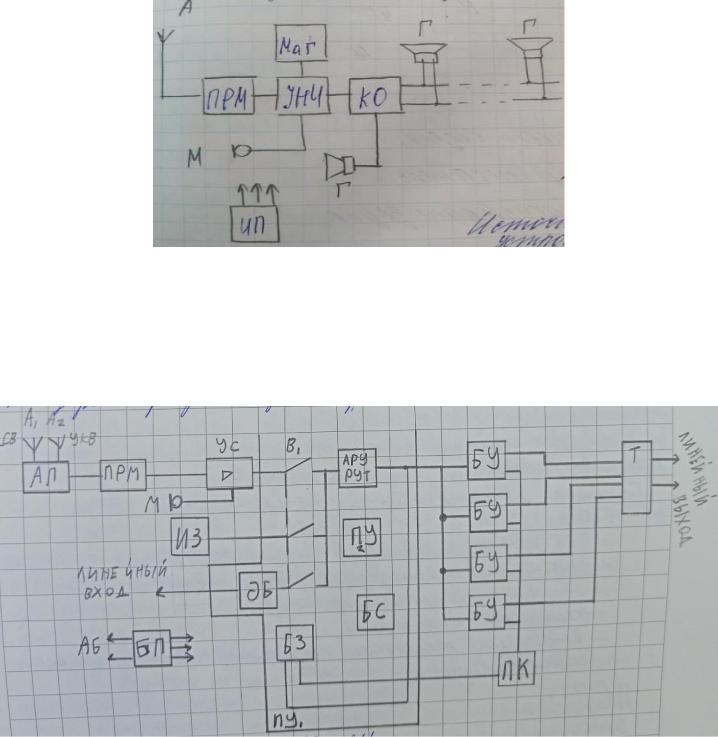

1)Работники, непосредственно связанные с выполнением маневровых и горочных работ. Эти абоненты не допускают ожидания каналов: ДСП – дежурный по станции, ДСЦ – маневровый диспетчер, ДСПС – старший помощник ДСП, ДСПП – дежурный по парку приёма, ДСПФ – дежурный по парку формирования, ДСПО – дежурный по парку отправления, ДСПГ – дежурный по горке, операторы горочных постов, составители поездов, машинисты;

2)Абоненты, обеспечивающие технолог. процессы обработки состава, но не связанные с выполнением маневровых и горочных работ: списчики вагонов, коммерческие и технические осмотрщики, приёмосдатчики грузовых дворов. Абоненты данной группы должны иметь связь с: объединённой технической конторой (ОТК), пунктами коммерческого осмотра (ПКО), пунктами технического осмотра.

Горочная связь – для передачи оператором горки приказов машинистам горочного локомотивов о начале и конце надвига составов, об изменении скорости роспуска, указаний по осаживанию вагонов в подгорочном парке Маневровая связь – для передачи распоряжений о направлении следования маневровых локомотивов

и характере маневровой работы. Строится по радиально – кольцевой схеме, при которой исп. одну стационарную и несколько РВ и РН.

СРС организуют в диапазоне 151-156 МГц, строят по радиально-кольцевой схеме, при которой используют 1 стационарную и несколько возимых радиостанций.

17.ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ СРС НА КРУПНОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ.

ПТО – пункт технического осмотра, ДСПП – дежурный по парку приема, ДСПГ – дежурный по горке, ОТК – объединенная техническая контора, ДСПФ – дежурный по парку формирования, ДСЦ – маневровый диспетчер, ДСПО – дежурный по парку оправления, ПП – парк приема, ПФ – парк формирования, ПО – парк отправления, МЛ – маневровый локомотив, ГЛ – горочный локомотив, ХЛ – хозяйственный локомотив, С – составитель поездов, СП – списчик вагонов, ОСМ – осмотрщик. В прямоугольниках (внизу) обозначены командиры станции, оснащенные РС.

На приведенной станции исп. следующие сети радиосвязи: 3 радиосети маневровой радиосвязи в парках ПП, ПФ, ПО; радиосеть горочной радиосвязи ДСПГ; 2 радиосети осмотрщиков вагонов с пунктом технического осмотра с ПТО; одна радиосеть списчиков вагонов с ОТК; радиосеть маневрового диспетчера ДСЦ с машинистами ХЛ, МЛ, ГЛ.

В сетях горочной и маневровой радиосвязи радиостанции работают в режиме «открытый канал» с приёмом без вызывных частот. Это связано с необходимостью выполнения машинистом локомотива работ без малейших задержек.

18. ПОЕЗДНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

Один из вагонов поезда оснащён поездным радиопунктом, расположенным в двухместном купе и обслуживаемым начальником поезда. Во всех вагонах установлены громкоговорители, подключаемые к радиотрансляционной сети. Число громкоговорителей – от 50 до 150.

ПРМ – приемник, УНЧ – усилитель низкой частоты, КО – коммутационное оборудование, М – микрофон, Г – громкоговоритель, ИП – ист. Питания (иногда применяется БП — блок питания), А – антенна, Маг – магнитофон. На крыше вагона размещают 2 антенны: продольную для ДВ, СВ, КВдиапазонов и вибратор для УКВ-диапазона. От радиопункта вдоль всего состава проходит двухпроводная линия, к которой во всех вагонах подключаются г/г с регуляторами громкости.

УСТАНОВКА ПОЕЗДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ «РЕЙС»

АП – антенный переключатель, ПРМ – приёмник, ИЗ – источник звукозаписи, БУ – блок усиления, УС

– усилитель, ПУ – панель управления, ПК – панель контроля, АРУ/РУТ – автоматическая регулировка