Ответы на экзамен разведение животных / ответы_на_вопросы_экзамен_разведение_животных

.pdfПоясница |

Узкая провисшая поясница – свидетельствует о |

|

слабости связочного аппарата, о непрочной связи с |

|

крупом (выпадение матки после отела). |

Холка |

Острая холка – признак переразвитости животного. |

|

Большой порок – раздвоенная холка, что говорит о |

|

слабости мышц прикрепляющих холку к груди. |

Шея |

Длинная, тощая, узкая, очень вытянутая – признак |

|

переразвитости, считается пороком. Очень короткая |

|

шея у молочного скота нежелательна. Нежелательна |

|

также грубая шея с толстыми складками кожи, слабо |

|

обмускуленная. |

Голова |

Грубая голова с тяжелыми толстыми рогами, грубой |

|

кожей, густым длинным волосом, а также чрезмерно |

|

сухая. Бычья голова у коров и коровья у быков. |

18. Правила пользования мерным инструментом и измерение животных. Основные промеры.

Измерение животных или взятие промеров является более объективным способом, по сравнению с глазомерной и пунктирной оценкой.

В скотоводстве наиболее распространены следующие промеры:

-высота в холке, спине, пояснице, крестце, седалищных буграх;

-высота в крестце - от высшей точки крестца до земли;

-глубина, ширина и обхват груди за лопатками;

-косая длина туловища (палкой или лентой) - от плечелопаточного сочленения до заднего выступа седалищного бугра;

-обхват пясти;

-длина таза - от переднего края маклока до заднего выступа седалищного бугра;

-ширина зада между самыми отдаленными точками маклоков и в седалищных буграх;

-обхват груди за лопатками (лентой) — по вертикали, проходящей через задний угол лопатки;

-длина и ширина головы;

Для записи крупного рогатого скота в ГПК установлены пять промеров: высота в холке, глубина груди, обхват груди за лопатками, косая длина туловища и обхват пясти.

Промеры берут с помощью мерной палки, циркуля, штангенциркуля и мерной ленты.

При измерении животных инструменты должны лишь соприкасаться с кожей, не вдавливаясь в нее.

Для взятия высотных промеров мерную палку ставят вертикально к поверхности тела. Придерживая ее правой рукой, левой отпускают стержень с откинутой пластинкой до соприкосновения с кожей животного. Затем

большим пальцем правой руки прижимают стержень к стенке наружного цилиндра и, приподняв палку, делают отсчет показания.

При работе с циркулем пальцы держат на шариках циркуля и его шкала должна быть обращена в сторону измеряющего.

Чтобы показатели были более точными, измерения делают дважды, а некоторые промеры берут с обеих сторон тела.

Между промерами животных и их живой массой отмечается определенная взаимосвязь. Это дает возможность определить живую массу скота по величине промеров.

Мерная палка. Металлическая, полая, внутрь нее вдвигается металлический стержень. В раскрытом виде длина палки - 217-220 см, длина наружной части

– 117-120 см, внутреннего стержня - 100 см.

Мерный циркуль (металлический) с полукруглыми ножками, концы которых заканчиваются шариками для предохранения животного от ранений (рис. 3). Имеется диск или дуга с делениями. Отсчет можно вести с внутренней или наружной стороны диска, в зависимости от места прикрепления на ножке циркуля показателя отсчета. Рулетка из тесьмы длиной 3-5м служит для определения обхватов и длины туловища животного.

Штангенциркуль используется для измерения кожной складки у скота в разных местах тела (на шее, на ребре, на маклоках, в паху и других местах). Перед началом взятия промеров проверяют исправность измерительных приборов и точность их работы. Для этого мерную палку помещают на строго горизонтальную плоскость и приводят в рабочее положение (раскрывают металлические рейки, выдвигают стержень), нижнюю рейку передвигают вниз до отказа. Затем устанавливают фактическое расстояние между рейками и сравнивают с показаниями палки.

Проверяют также правильность угла между раскрытыми рейками и стержнем палки, который должен быть прямым. Для определения точности мерного циркуля можно использовать линейку и сравнивать результаты отсчета на линейке с показаниями на шкале циркуля. При измерении животного инструменты должны лишь соприкасаться с кожей животного, не вдавливаясь в нее. Отсчеты на инструментах следует производить, не отрывая их от точек измерения на теле животного. Для взятия высотных промеров мерную палку ставят вертикально к поверхности тела, поддерживая ее правой рукой, левой рукой опускают стержень с откидной рейкой до соприкосновения с кожей животного. Затем большим пальцем правой руки прижимают стержень к стенке наружного цилиндра и, приподняв палку, производят отсчет показания. При работе с циркулем пальцы держат на шариках циркуля и его шкала должна быть обращена в сторону измеряющего. Для получения более точных показателей промеры берут дважды, а некоторые из них с обеих сторон тела. Точность измерения зависит от правильной постановки животного. Животных измеряют на ровной площадке, Обращают внимание на правильную постановку конечностей. Голова не должна быть ни высоко поднятой, ни низко опущенной, ни отклоняться в сторону.

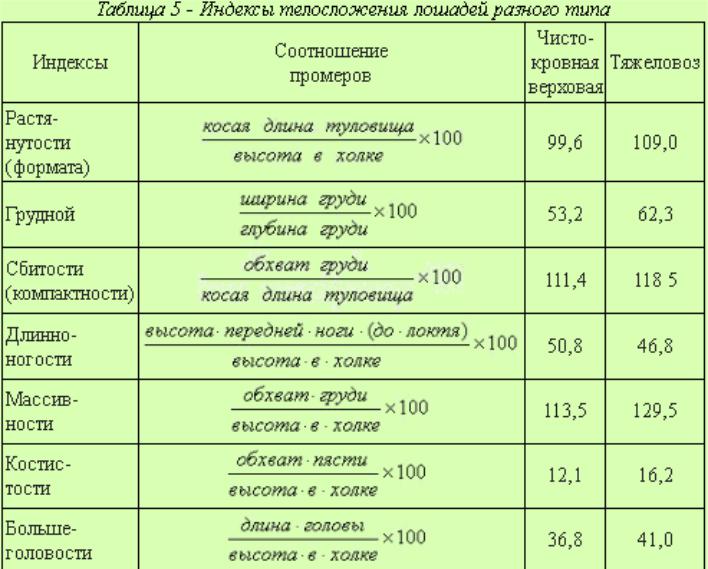

19. Индексы телосложения и экстерьерный профиль с/х животных.

Сравнивая индексы телосложения молодых и взрослых животных, можно проследить, как изменяются пропорции телосложения в процессе роста. Метод индексов позволяет установить различные степени недоразвития животных (инфантилизм и эмбрионализм). Для оценки телосложения свиней чаще определяют индекс длинноногости, растянутости и сбитости.

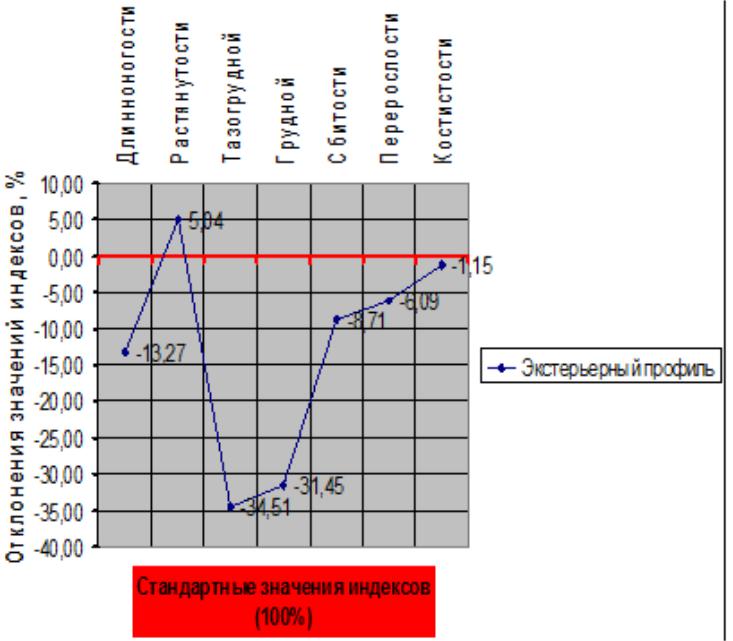

Кроме вычисления индексов телосложения, промеры могут быть использованы для построения экстерьерных профилей, т.е. графического изображения степени отличия промероов (или индексов) данного животного или группы животных от стандарта. За стандарт обычного принимают средние промеры по породе, а также могут быть промеры выдающегося животного или их группы (линия, семейство). Этот метод очень нагляден, поскольку наиболее резкие отклонения видны по пикам графика, имеющего вид ломаной линии. Экстерьерный профиль — это графическое изображение отличия по промерам или индексам животного от стандарта. В качестве стандарта возможно использование средних данных по породе, средние показатели группы лучших животных или промеры лучшего животного. Для этого величину показателей промеров или индексов одних животных принимают за 100 % и рассчитывают отношение (в %) между каждой парой

одноименных промеров или индексов. Промеры или индексы животных, принятых за стандарт (100 %), изображают на графике в виде прямой горизонтальной линии и относительно к ней точками обозначают в определенном масштабе величины отклонения соответствующих показателей другой сравниваемой группы животных. Соединяя точки, получают ломаную линию. Экстерьерные профили используют для описания особенностей телосложения отдельных групп и типов животных в пределах одной породы. Метод позволяет наглядно сравнить между собой и с моделью или стандартом одно животное, несколько животных, группу животных, несколько групп животных (по средним по группе показателям). Экстерьерный профиль можно создать по показателям промеров или индексов. На одном рисунке делают не более 4 графиков.

Первые промеры (образцовые промеры) располагают в виде точек на горизонтальной прямой на равном расстоянии друг от друга. На перпендикулярах, проходящих через эти точки, откладывают в определенном масштабе отклонения (в процентах) промеров животных сравниваемой группы (превышающие 100 — вверх от прямой, а ниже 100 — вниз). Соединив между собой точки на перпендикулярах, получают ломаную

линию, которая и представляет собой экстерьерный профиль животных изучаемой группы. Беглого взгляда на график (профиль) достаточно, чтобы видеть, по каким промерам животные этой группы стоят ниже стандарта, по каким - выше и по каким совпадают.

Экстерьерный профиль коровы по промерам.

20. Интерьер с/х животных, его связь с уровнем продуктивности. Под интерьером понимает совокупность внутренних особенностей, физиологических биохимических и анатомо-гистологических свойств организма в связи с его конституцией, экстерьером и направлением

продуктивности. При прогнозировании будущей продуктивности животного изучают, как изменяется избранный для оценки интерьерный показатель с возрастом и под влиянием различных внешних факторов - кормления, содержания и эксплуатации. Основоложником учения об интерьере сельскохозяйственных животных был Лискун.

Изучение интерьера дает возможность установить соотносительное развитие в организме органов, тканей и систем и на основе этого познать внутреннюю структуру организма; конституциональные особенности на основании изучения физиологических и биохимических свойств организма; течение формообразовательных процессов на различных этапах индивидуального развития и факторы, воздействующие на них.

Внастоящее время для изучения интерьера используют физиологический, химический, цитомолекулярный, биохимический, анатомический, рентгеноскопический, генетический и иммуногенетический методы. Методы изучения интерьера и клинической диагностики во многом совпадают. Различия состоят в целях исследования. Интерьерные показатели в зоотехнии необходимы для более глубокого познания конституции, для уточнения племенной оценки, отбора, подбора и рационального использования животных. При этом исследуют иммунологические свойства крови, анатомию и гистоструктуру внутренних органов, костяка, молочные, потовые и сальные железы, нуклеиновые кислоты, ферменты и др. Так, при изучении морфологического и гистологического строения молочной железы многими учеными было выявлено, что у высокомолочных коров в вымени на долю железистой ткани приходится 75—80 %, а на долю жировой — 20—25 %. У крупного рогатого скота установлены тесные взаимосвязи между биохимическими показателями крови телок в возрасте 15 дней и последующей их молочной продуктивностью. Коэффициенты корреляции с удоем за первую лактацию составили: общего белка — плюс 0,61; общего йода — минус 0,52, белковосвязанного йода — минус 0,58; связь между количеством уксусной кислоты с жирномолочностью составляет плюс 0,66. Биохимические показатели крови с успехом используются для раннего прогнозирования удоев молочных коров. Например, по полиморфным признакам установлены особенности структуры популяций у различных видов сельскохозяйственных животных и выявлены зависимости между

генотипическим состоянием животных и их продуктивными и воспроизводительными показателями.

Вкрови новорожденных животных число эритроцитов и содержание гемоглобина наибольшее, что является одной из важнейших приспособительных реакций организма к внутриутробной жизни. С возрастом содержание гемоглобина и эритроцитов уменьшается. На состав крови оказывает влияние пол животного, условия кормления и содержания, физиологическое состояние (беременность, период лактации) и ряд других факторов. У мясных пород крупного рогатого скота количество эритроцитов в 1 мл крови колеблется от 8780 до 10920 тыс., у молочных пород - от 5280 до 6910 тыс. Гистологическое строение кожи, соотношение отдельных слоев и развитие кровеносных сосудов в определенной мере характеризует тип конституции животного, направление его продуктивности. У животных сухой нежной конституции кожа имеет слаборазвитый подкожный слой, у животных сырого типа, наоборот, подкожная соединительная ткань сильно развита. Многими исследователями установлена положительная связь между числом потовых желез на гистологическом препарате уха и молочностью коровы, выявлена высокая взаимосвязь между развитием кожных желез и жирномолочностью (у жидкомолочных коров вокруг волосяных каналов видны 2 - 3 дольки сальных желез, у жирномолочных их 7 - 9). Кроме этого выявлена зависимость между количеством липоидов в ушной серке и жирномолочностью. По группам крови устанавливают происхождение

животных, анализируют генетическую структуру. Таким образом, оценки конституции, экстерьера и интерьера дополняют и уточняют характеристики животных, что в конечном итоге, дает возможность более полно выявить их племенные и продуктивные свойства. Досконально изучена зависимость между особенностями строения кожи, густотой и качеством шерсти. Н.А. Диомидова, Е.Н. Панфилова и другие показали, что тонина шерсти - ее важнейшее с технологической точки зрения свойство - зависит от строения и расположения волосяных фолликулов. Из крупных, глубоко расположенных волосяных луковиц развиваются более грубые волокна, чем из мелких и поверхностно расположенных. Тонина шерстинки также зависит от толщины стенки волосяной сумки. Установлена также прямая зависимость между густотой шерсти и развитием кровеносных сосудов кожи. Уровень продуктивности животных связан с интенсивностью окислительновосстановительных процессов, протекающих в организме. Более высокопродуктивные коровы отличаются учащенным пульсом, глубоким дыханием и высоким кровяным давлением. У лошади по увеличению частоты пульса после испытаний судят о ее тренированности и работоспособности. Изменчивость этих показателей у здорового животного чрезвычайно высока и зависит от его возраста, пола, нервной и мускульной деятельности, полового состояния, уровня продуктивности, сезона года и многих других факторов. Поэтому их использование для оценки интерьера животного крайне ограничено, поскольку они в большинстве случаев отражают лишь колебания "в пределах нормы". Изучая морфологическое и гистологическое строение молочной железы можно провести правильный отбор животных по форме вымени, обильно молочности, интенсивности отдачи молока, приспособленности к машинному доению. У коров разных пород количество железистой и соединительной ткани разное: ярославская порода - 85 : 15, сибирский скот - 62,8 : 37,2, серая украинская порода - 38 : 62. Микроструктура вымени обусловлена наследственными и ненаследственными факторами. Долю железистой ткани можно увеличить путем улучшения кормления, массажа вымени и правильного раздоя первотелок. Помимо этого, при интерьерной оценке изучают строение костяка (его структуру и плотность, солевой состав), особенно у высокопродуктивных коров. Для этого используют рентгенофотометрический метод, базирующийся на законе поглощаемости рентгеновских лучей. Изучают также гистологическое строение мышц, соединительной, жировой тканей и соотношение их в теле животных различных конституциональных типов. Таким образом, оценки конституции, экстерьера и интерьера дополняют и уточняют характеристики животных, что, в конечном итоге, дает возможность более полно выявить их племенные и продуктивные качества.

21. Филогенез и онтогенез. Основные закономерности роста и развития организма в онтогенезе.

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма от момента оплодотворения до смерти. Онтогенез есть краткое повторение филогенеза.

Филогенез – это историческое развитие вида. Закономерности онтогенеза и филогенеза:

Происходит дифференцировка, т.е возникновение различий между однородными клетками и тканями, их изменения в ходе развития, приводящие к специализации.

Каждый орган имеет несколько функций и может преобразовываться.

Утраченный орган не восстанавливается

Корреляция – это взаимозависимость строения и функций клеток, тканей, органов и систем организма, т.е изменение в одном органе (системе органов) вызывает изменение в другом органе (системе органов).

Пример:

Усложняется пищеварительная система

Происходит дифференцировка зубов

Дыхательная система усложняется

Усложняется сердечнососудистая система

Появилось мягкое небо и т.д.

Для онтогенеза сельскохозяйственных животных характерны следующие основные закономерности: периодичность роста и развития, неравномерность этих процессов во все возрастные периоды и ритмичность. Периодичность. Начиная с образования зиготы, организм в своем развитии проходит ряд определенных периодов, следующих один за другим. Неравномерность роста и развития животных заключается в том, что отдельные органы и ткани в различные периоды онтогенеза растут по разному, с различной скоростью. Неравномерность роста отделов скелета - характерная особенность возрастного развития сельскохозяйственных животных. Установлено, что масса скелета после рождения у животных увеличивается значительно меньше, чем масса всего тела. С возрастом масса скелета по отношению к массе тела уменьшается у крупного рогатого скота от 35 до 10%, у овцы - от 18 до 7% и у лошади - от 30 до 13%. Изменяется и соотношение осевого и периферического скелета. По особенностям роста осевого и периферического скелета, по П.Д.Пшеничному, животных разделяют на три типа:

первый характеризуется тем, что в постэмбриональный период рост периферического скелета преобладает над ростом осевого (кролик, кошка); второй встречается у свиней, его особенностью является одинаковая скорость роста в постэмбриональный период осевого и периферического скелета; третий отличается значительным преобладанием скорости роста

периферического скелета во время внутриутробного развития (крупный рогатый скот, овцы, лошади).

Травоядные животные при рождении имеют длинные конечности и относительно укороченное туловище. Осевой скелет у них рос быстрее в постэмбриональный период, что имело огромное значение в эволюции животных. В борьбе за существование в диком виде необходимо было, чтобы теленок, родившись, мог сразу же следовать за матерью. Неравномерность