- •1. Задачи и перспективы развития отрасли животноводства.

- •2. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитии теории.

- •3. Развитие животноводства и племенного дела при различных общественных формациях.

- •6. Изменение животных в процессе одомашнивания.

- •7. Понятие о породе.

- •8. Основные факторы породообразования.

- •9. Классификация пород.

- •11. Классификация типов конституции по н. П. Кулешову.

- •12. Понятие об экстерьере с/х животных.

- •13. Методы изучения экстерьера.

- •14. Особенности экстерьера крс различного направления продуктивности.

- •15. Использование мерных инструментов при оценке животных по экстерьеру.

- •16. Перечислите и покажите на муляже основные стати с/х животных.

- •17. Назовите основные пороки и недостатки экстерьера крс.

- •18. Правила пользования мерным инструментом и измерение животных. Основные промеры.

- •19. Индексы телосложения и экстерьерный профиль с/х животных.

- •20. Интерьер с/х животных, его связь с уровнем продуктивности.

- •21. Филогенез и онтогенез. Основные закономерности роста и развития организма в онтогенезе.

- •22. Методы изучения роста и развития с/х животных.

- •1000 — Коэффициент перевода килограммов в граммы.

- •24. Дайте объяснение понятиям: эмбрионализм, инфантилизм, неотения.

- •26. Продолжительность жизни и сроки хозяйственного использования с/х животных.

- •27. Направленное выращивание молодняка с/х животных.

- •30. Шерстная, смушковая, шубная продуктивность овец.

- •31. Яичная продуктивность птицы.

- •32. Оценка и отбор животных по технологическим признакам.

- •33. Отбор с/х животных и его формы.

- •34. Генетические параметры отбора.

- •37. Как определяется годовой эффект селекции.

- •38. Оценка и отбор животных по происхождению.

- •39. Формы родословных и их значение в оценке животных по происхождению.

- •42. Современные методы оценки производителей.

- •43. Организация оценки производителей по собственной продуктивности и качеству потомства в мясном и молочном скотоводстве.

- •44. Формы и принципы отбора с/х животных.

- •45. Генетическая сущность отбора.

- •46. Гомогенный подбор с/х животных.

- •47. Гетерогенный подбор с/х животных.

- •48. Инбридинг и его биологическая сущность.

- •51. Определение степеней инбридинга методом, предложенным а. Шапаружем.

- •52. Классификация методов разведения животных.

- •53. Разведение с/х животных по линиям.

- •54. Генеалогический анализ стада с/х животных.

- •55. Способы проверки линий и семейств на сочетаемость.

- •56. Кросс линий. Использование межлинейных кроссов в животноводстве.

- •57. Создание специализированных линий в животноводстве.

- •58. Применение метода «освежение крови» при разведении по линиям.

- •59. Классификация методов скрещивания и их краткая характеристика.

- •60. Промышленное скрещивание, его виды, цель и задачи.

- •61. Переменное скрещивание, его виды, цель и задачи.

- •62. Поглотительное скрещивание, его виды, цель и задачи.

- •68. Приведите схему и расскажите порядок работы м. Ф. Иванова по созданию украинской степной породы свиней.

- •69. Гибридизация в животноводстве. Назовите породы животных, созданных этим методом.

- •70. Биологическая сущность явления гетерозиса, его использование в животноводстве.

- •71. Назовите основные внутрихозяйственные мероприятия по селекционно-племенной работе при массовой селекции.

- •72. Организация проведения бонитировки с/х животных.

- •77. Особенности разведения с/х животных в условиях промышленной технологии.

34. Генетические параметры отбора.

Генетические параметры селекции - это математически обоснованные селекционные показатели, которые определяют и уточняют генетическую ценность отбора животных и признаков, по которым он ведется.

К генетическим параметрам селекции животных относятся: изменчивость, наследуемость, повторяемость, корреляция признаков, регрессия, препотентность и некоторые другие показатели наследования.

Изменчивость хозяйственно полезных признаков. Изменчивость характерна для всех живых существ. Она проявляется в некоторых различиях между особями одного поколения, создавая материал для естественного и искусственного отбора, и является одним из основных факторов, обусловливающих эволюцию.

В общей фенотипической изменчивости выделяют наследственную (комбинативную и мутационную) и ненаследственную (модификационную) изменчивость. Для племенного отбора ценность представляет только наследственная изменчивость.

Наследственная изменчивость возникает благодаря новому сочетанию в потомстве особенностей родителей, то есть их новым комбинациям, или благодаря преобразованию наследственного материала, ведущего к появлению совершенно новых наследственных особенностей, что получило название мутации. В связи с этим различают две формы наследственной изменчивости - комбинативную и мутационную.

Используя закономерности комбинативной изменчивости в племенном деле, создают новые породы животных. На ней основано совершенствование существующих пород путем подбора, цель которого заключается в получении более ценных наследственных сочетаний и исправлении в потомстве недостатков одного из родителей положительными качествами другого.

Мутационная изменчивость характеризуется появлением у особи каких-либо новых особенностей, которых не было у его предков. Мутации появляются в результате изменения числа или структуры хромосом или генов и стойко передаются потомству.

Ненаследственная (модификационная) изменчивость у животных возникает под влиянием среды. Такая изменчивость не отражается на наследственности, обнаруженные различия в признаках, как правило, не наследуются. Модификационная изменчивость для практики племенного дела имеет двоякое значение. Все признаки сельскохозяйственных животных, по которым ведется отбор, делятся на качественные и количественные.

Качественные признаки, как правило, являются простыми, наследуются по менделевской схеме, и влияние среды на них незначительно. Например, окраска животных, форма гребня у кур, рогатость или комолость у крупного рогатого скота.

Большинство хозяйственно полезных признаков - количественные, определяются большим числом генов и характеризуются значительной изменчивостью. Наследуемость - это доля общей фенотипической изменчивости, которая обусловлена генетическими различиями, или изменчивость данного признака, обусловленная наследственностью. Регрессия (тенденция возврата к средним). Сущность ее заключается в том, что сыновья и дочери, полученные от лучших животных, в среднем оказываются несколько хуже их, а от худших - несколько лучше, то есть дети как тех, так и других родителей по качеству отклоняются от них к среднему уровню, характерному для породы или стада. Причиной этого является наследование животными особенностей не только от родителей, но и более дальних предков, которых очень много.

Корреляция (взаимосвязь признаков). Закон корреляции сформулировал Ж. Кювье (1836), этот закон впоследствии использовал Ч. Дарвин в своем учении о соотносительной изменчивости. Использование взаимосвязи признаков открывает возможность при отборе по одному признаку оказывать влияние на изменение другого. Степень и характер корреляции между признаками устанавливают вычислением коэффициента корреляции (r), значение его колеблется от 0до±1, взаимосвязь может быть положительной и отрицательной. Положительная связь, когда r приближается к+1. При положительной корреляции отбор лучших животных по одним признакам ведет одновременно к улучшению других признаков, коррелирующих с ними. При отрицательной корреляции улучшение отбором одного признака повлечет за собой ухудшение другого признака.

35. Факторы, влияющие на эффективность отбора.

1. Условия кормления и содержания. Если условия кормления и содержания не оптимальны, то животные полностью не проявляют свой генотип. При таких условиях для воспроизводства отбираются не лучшие животные, а наиболее приспособленные к неблагоприятным условиям. Это снижает эффективность отбора.

2. Наследуемость признаков. Определяется величиной коэффициента наследуемости. Показывает долю влияния генетических факторов на проявление признаков у потомства по сравнению со всеми другими факторами. Чем выше наследуемость, тем эффективнее отбор по этому признаку. Коэффициент наследуемости удоя колеблется в пределах от 10% до 45%.

3. Повторяемость признаков. Повторяемость - совпадение оценок, данных одному и тому же животному по определенному признаку в разные возрастные периоды. Чем больше степень повторяемости признака, тем надежнее будет отбор по первым оценкам, тем ранее можно определить будущую племенную ценность животного.

Рассчитывается по следующей формуле:

где 0,25 — коэффициент;

п — количество животных.

4. Численность популяции животных. Чем большее число животных участвуют в селекционном процессе, тем больше можно выбрать из них лучших, с желательными качествами, потомство которых будет пополнять стадо. От численности популяции зависит уровень изменчивости селекционных признаков: чем больше по численности популяция, тем выше уровень изменчивости признаков.

5. Величина селекционного дифференциала. Селекционный дифференциал - разница между продуктивностью животных, включенных в племенное ядро (селекционную группу), и средней продуктивностью по стаду. Чем больше селекционный дифференциал, тем эффективнее отбор.

6. Изменчивость признаков. Определяется коэффициентом вариации. Чем выше изменчивость селекционных признаков, тем эффективнее отбор.

7. Быстрота смены поколений. Средний интервал между поколениями может быть определен как среднее время между рождением родителей и потомства. Чем меньше продолжительность интервала между поколениями, тем эффективнее отбор.

8. Корреляция между признаками. Определяется величиной коэффициента корреляции. Если связь между селекционными признаками положительная, то отбор по одному из признаков будет способствовать увеличению сопряженного с ним признака, если взаимосвязь отрицательная, то с увеличением одного селекционного признака снижается другой.

Расчет коэффициента фенотипической корреляции:

где av a2 — значение соответственно первого и второго признаков в каждом классе;

п — количество голов в выборке;

О*, с2 — среднее квадратическое отклонение соответственно первого и второго признаков без умножения на классный промежуток.

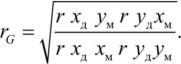

Расчет генетической корреляции (по Хейзелю, 1943): вычисляются значения коэффициентов корреляции (гс) между:

![]()

где х, хм — значение первого признака дочерей и матерей соответственно;

уд, ум — значение второго признака дочерей и матерей соответственно.

В результате полученные 4 значения подставляют в формулу

9. Количество селекционных признаков, по которым ведется отбор. Наиболее эффективным бывает отбор по одному признаку.

10. Изменчивость — это вариация признаков в результате изменения генетической информации или условий внешней среды.

Коэффициент изменчивости (С) выражает степень изменчивости признака в процентах от величины средней арифметической:

В зависимости от величины коэффициент изменчивости подразделяется на:

- низкий (Cv = 0-2,9 %);

- средний (Cv = 3,0-7,9 %);

- высокий (Су = 8,0 % и выше).

11. Интервал между поколениями — это промежуток времени между рождением родителей и потомков. У разных видов сельскохозяйственных животных интервал между поколениями составляет:

— крупный рогатый скот — 4,5—5 лет;

— лошади — 7 лет;

— свиньи — 2,5—3 года;

— овцы — 3—3,5 года.

12. Генетический потенциал (ГП) — это комплекс генов, находящихся в определенных комбинациях, обеспечивающий максимальный уровень развития того или иного вида продуктивности животных:

где Sdo — селекционный дифференциал отцов.

13. Производственный потенциал (ПП) — это тот уровень продуктивности, который может показать животное с хорошим генотипом в оптимальных условиях среды:

ПП = ГП-0,8.

14. Селекционный дифференциал (Sd) — количественное выражение селекционного критерия, который представляет собой разность между средней продуктивностью животных, отобранных на племя (племенное ядро), и средним показателем продуктивности стада (популяции):

![]()

где Хпл. ядра — средняя продуктивность коров племенного ядра.

Величина селекционного дифференциала очень тесно связана с интенсивностью отбора.

36. Как определяется эффективность отбора по определенному признаку.

Наследственное улучшение селекционируемого признака за одно поколение названо эффективностью отбора – R. Этот показатель служит для выбора оптимального метода селекции. Для эффективного отбора по фенотипу необходима достаточно высокая фенотипическая изменчивость селекционируемого признака в популяции. Если изменчивость признака незначительна, то даже при очень высокой его наследуемости отбор будет неэффективным. Эффективность отбора определяется: а) высокой фенотипической изменчивостью селекционируемого признака в популяции; б) величиной популяции, так как эффект отбора основан на фиксации редко встречаемых генов и является функцией величины исходного насаждения. При одинаковом уровне генотипического разнообразия отбор обычно более эффективен в популяциях с наибольшим отклонением средней величины признака отбираемых особей от средней величины в исходной популяции. В наиболее простом случае при отборе по одному признаку с аддитивным наследованием эффективность отбора R в F1 определяется линейным уравнением:

Для наиболее объективной оценки эффекта отбора целесообразно применять уравнение

где rt – возрастной показатель изменчивости; rе – экологический показатель изменчивости; rу – стабильность значений признака в различные семенные годы.

Величина селекционного дифференциала Ѕ (различия средней отобранных особей и средней популяционной) зависит от коэффициента интенсивности отбора и фенотипической изменчивости признака.

При максимальной интенсивности отбора, когда для размножения отбираются лишь единичные, а может быть, всего одна наиболее выдающаяся особь, селекционный дифференциал достигает максимального значения. При уменьшении интенсивности отбора средняя величина признака отбираемых особей падает, что уменьшает величину селекционного дифференциала. Эффективность отбора зависит также от числа признаков, по которым одновременно ведется отбор. Поэтому чем больше селекционируемых признаков, тем больше особей по отдельному признаку, т. е. чем меньше интенсивность отбора, тем сильнее уменьшается значение селекционного дифференциала. Перед селекционерами часто возникает вопрос: как проводить отбор – по прямому или корреляционному признаку? Отбор по корреляционному признаку называют косвенным, а признак – вторичным, или косвенным. Для правильного выбора метода отбора определяют прямую эффективность отбора по улучшаемому признаку х и коррелированную эффективность отбора, получаемую в результате отбора, – по вторичному (косвенному) признаку у:

где Rx – прямая эффективность отбора; CRx – коррелированная эффективность отбора; rg – коэффициент генотипической корреляции между признаками х и у; Hx – коррелирующая наследуемость улучшаемого (прямого признака); H2y – наследуемость вторичного (косвенного признака).