_Быков Зайковский В ПЕЧАТЬ 18.05.2022

.pdf

В результате этого этапа перечень опасных «феноменов» ассоциируется с каждым критическим событием, идентифицированным в рамках методологии МИСУИ. Частоты каждого опасного «феномена» рассчитаны на этапе 5, а благодаря этапу 6 класс последствий ассоциирован с каждым опасным «феноменом», представленном на дереве событий.

Этап 7. Использование матрицы риска для отбора ЭСИ

Цель данного этапа заключается в выборе «эталонных» сценариев инцидентов,которыедолжныбытьпромоделированыпривычислениисерьезности последствий.

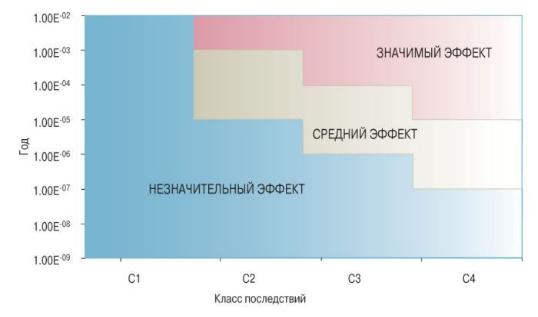

На рисунке 4.20 представлена матрица риска методологии АРАМИС, по горизонтальной оси которой указаны классы последствий, а по вертикальной оси – частоты проявлений опасных феноменов.

Рисунок 4.20. Матрица риска (по методологии МИЭСИ)

Нижняя зона «Незначительный эффект» соответствует опасным «феноменам» с достаточно низкой частотой и (или) последствиями, эффект от которых ничтожен.

Средняя зона «Средние эффекты» соответствует опасным «феноменам», эффект от проявления которых значителен и которые должны быть отобраны для моделирования серьезности последствий.

Верхняя зона «Значимые эффекты» соответствует очень опасным «феноменам», эффект от которых, безусловно, весьма существен. Соответствующие сценарии инцидентов должны быть заново проинспектированы с целью установки дополнительных систем безопасности. Тем

370

не менее, если ничего не изменилось, эти опасные «феномены» должны быть выбраны (в их настоящем состоянии) для моделирования серьезности последствий. Конечно, если эти опасные феномены соответствуют эталонным сценариям инцидентов.

Каждый опасный «феномен», появившийся на схеме «песочные часы», должен быть включен в матрицу риска в соответствии со своей частотой и классом последствий. Опасные «феномены» средней и верхней зоны должны быть промоделированы для вычисления серьезности последствий.

Представленная матрица риска – это не руководство по приемлемости риска, а лишь руководство по отбору эталонных сценариев инцидентов для моделирования серьезности последствий.

Этап 8. Подготовка информации для вычисления уровня серьезности инцидента

Для каждого «эталонного» сценария инцидента (расположенного в средней и верхней зоне матрицы риска) для вычисления серьезности последствий необходимо подготовить следующую информацию:

тип оборудования;

проектное и разрывное давление и температура для оборудо-

вания;

свойства опасных веществ и материалов;

масса и входящие потоки веществ в оборудовании;

рабочие температура и давление внутри оборудования;

схема«песочныечасы»сдеревомотказов,ветвями,приводящими

ксценариям опасных инцидентов (средняя и верхняя зоны) на дереве событий и с эффективными барьерами безопасности;

критические события;

опасные феномены и их частота;

источники возгорания на участке;

роза ветров;

средние метеорологические условия на участке;

присутствие барьеров безопасности, которые влияют на результаты моделирования;

характеристики этих барьеров безопасности;

описание внешнего окружения участка, включая школы, больницы и т.д.

371

Анализ влияния эффективности работ по управлению безопасностью на надежность барьеров безопасности

Методология АРАМИС по оценке управления безопасностью базируется на концепции, которая признает ряд структурных элементов системы управления безопасностью и влияние ряда факторов культуры в области управления рисками производственной безопасности.

Структурные факторы и связь с жизненным циклом конкретного барьера безопасности продемонстрированы на рисунке 4.21.

Рисунок 4.21. Структурные элементы управления безопасностью организации относительно задачи управления жизненным циклом барьера безопасности

Примечание. Овал акцентирует внимание на оценке определения эффективности защитных барьеров

Для выполнения функций, соответствующих каждому из структурных факторов, в систему управления безопасностью необходимо включить «систему обеспечения» для каждого структурного фактора. Оценка структурных факторов выполняется посредством аудита СУБ. Хорошо организованная структура является необходимым условием для

372

эффективной организации работ по управлению безопасностью. Однако эффективность организации работ будет зависеть еще и от неофициальных мнений, норм и практики, то есть культуры в области управления рисками и безопасности. Культура в этой области определяет, насколько хорошо выполняются поставленные задачи и процедуры и насколько точно их придерживаются.

Следовательно, культура в области управления рисками и безопасности является важным фактором в оценке организации работ по управлению безопасностью.

Есть ряд элементов культуры, которые влияют на то, насколько хорошо выполняются функции управления безопасностью. Выделяются следующие восемь факторов культуры:

образованность и желание предоставлять отчеты;

приоритет безопасности, правил и соответствия;

участие и обязанности руководства;

понимание ограничения проявления риска и возможностей чело-

века;

ощущение ответственности;

доверие и честность;

атмосфера рабочей команды и поддержка;

мотивация, влияние и участие.

Оценка управления безопасностью конкретного потенциально опасного участка выполняется в последовательности.

1.Аудит системы управления безопасностью, сфокусированный на том, как система в зависимости от участка управляет набором выбранных барьеров безопасности, то есть конкретизируется в отношении реальных, существующих на участке защитных барьеров.

2.Исследование культуры в области безопасности среди служащих участка на основании анкеты.

Процесс оценки управления безопасностью представлен в виде блок-схемы на рисунке 4.22.

373

Рисунок 4.22. Блок-схема оценки управления безопасностью

374

4.3. Анализ статистических данных по авариям

на опасных объектах и при транспортировке

опасных грузов

Одним из важных элементов в расчетах риска является использование статистики по аварийным и чрезвычайным ситуациям, произошедшим на опасных объектах,с цельюпрогнозирования возможностейих реализации в будущем, т.е. прогнозирования частоты их возникновения.

Для иллюстрации принципиальных особенностей выполнения этого этапанижеприводятсяклассическиеподходы,используемыевряде ведущих западных стран, а именно: в этом разделе будет представлена методология оценки годовой частоты (вероятности) ЧС или аварии с высвобождением опасных материалов из стационарных объектов и транспортных систем. Приводимые далее формализованные таблицы для грузового, железнодорожного, морского транспорта, систем трубопроводов

истационарных объектов могут в значительной мере облегчить процедуру вычисления (оценки) частоты (вероятности) аварий с выбросами различного количества вещества. Если даже вероятность аварии не определена, формализованные таблицы и соответствующий текстовый материал могут быть полезными при идентификации и уточнении конкретного сценария аварии.

Наибольшие трудности, как правило, представляет сбор достоверной информации, необходимой для составления формализованной таблицы для оценки частоты аварий: число и протяженность перевозок, количество и объем резервуаров, хранилищ или производственных аппаратов и т.д. Заметим, что более детальная информация или очень точный расчет не всегда являются оправданными. Если информации недостаточно или она непригодна, то необходимо проводить экспертные оценки с использованием информации из других компетентных источников.

Рассмотрим следующиехарактерныевиды деятельности (производства),представляющиепотенциальнуюопасностьдляокружающейсреды

инаселения:

производство, переработкаи хранение опасных веществнастационарных установках;

транспортировка опасных грузов различными видами наземного, водного и воздушного транспорта;

транспортировка (перекачка) опасных веществпо трубопроводам.

375

Длякаждоговидадеятельностиданныепоаварийности(авария/год) представлены также в удельных показателях на единицу длины или пути (авария/год/км), на единичную операцию с опасным веществом (авария/операция) или на весь маршрут движения (авария/маршрут). В дальнейшем, имея информацию о количественных характеристиках деятельности (количество поездок, число хранилищ и т.п.), умножением этих характеристик на интенсивность аварийных отказовможнополучить значения частот возникновения тех или иных типов аварий.

Перейдем к представлению статистических оценок для конкретных видов деятельности. В качестве основной информативной базы использованы доступные данные прошлых лет из мирового банка по авариям на выделенных видах деятельности, приведенные в работе (Сафонов и др., 1996).

Производство, переработка и хранение опасных веществ

на стационарных установках

К установкам, являющимся источником потенциальных рисков, связанных с выбросом опасных материалов, можно отнести:

газохимические комплексы;

газонефтеперерабатывающие и нефтеочистные заводы;

химические заводы;

резервуарные парки;

наливные терминалы;

базы, склады горючих и взрывчатых веществ;

промышленные объекты общего назначения.

Вследствие столь широкого спектра потенциальных источников опасности практически не существует точных и качественно проранжированных данных для достоверной оценки показателей аварийности по всемобъектам.Достаточнохорошоизученнымисчитаютсянасегодняотдельные составляющие и в целом морские терминалы, а также операции по загрузке/разгрузке железнодорожных вагонов (цистерн) и грузового автотранспорта. Данные по объектам химической промышленности и связанных с ней нефтяной, угольной, резиновой промышленности, а также по производствам искусственного волокна и пластмасс освещены в литературе в значительно меньшей степени.

376

Выбросы из стационарных объектов могут произойти по следующим причинам:

разрывы или нарушения герметичности резервуаров, технологических аппаратов или контейнеров;

разрывы или нарушения герметичности трубопроводов;

выбросы через предохранительные клапаны;

выбросы, вызванныепожарами, поломками оборудования, предумышленными или преднамеренными действиями;

выбросы, происшедшие в результате переполнения резервуаров или увеличения давления в них выше предельно допустимых значений, включая неадекватные действия персонала, отказы предохранительных клапанов;

выбросы из-за отказов загрузочных устройств или неисправностей в соединительных устройствах и т.п.

Для укрупненной оценки они могут быть сгруппированы по терри- ториально-производственному признаку в три основные категории:

1) производственный процесс; 2) зона перекачки (передачи) груза или терминал по загрузке или

разгрузке; 3) хранение.

Характерной отличительной чертой погрузочно-разгрузочных зон является наличие большого числа «временных» соединений и ручных операцийи,как следствие, –значительноевлияниенавозникновениеава- рий как ошибок персонала, так и отказов стыковочных узлов.

Зоны хранения представляют потенциальную опасность прежде всего вследствие концентрации на ограниченной территории больших объемов горючих и взрывопожароопасных веществ.

Особое внимание, с точки зрения «живучести» объекта, заслуживают вопросы, связанные с экстремальными внешними воздействиями (природныекатаклизмы,актыдиверсийилитерроризма).Приэтомтранспортные и подходные пути к объекту, линии подачи электроэнергии и воды длятушенияпожаров могут быть разрушены, а имеющиесяресурсы безопасности могут оказаться неадекватными ситуации.

Основываясь на анализе имеющейся зарубежной статистической информации, а также использовании логических схем возникновения крупных аварий (построение деревьев отказов) в таблице 4.16 пред-

377

ставлены характерные частоты (вероятности) аварий основных технологических элементов.

Таблица 4.16. Характерные частоты (вероятности) аварий основных технологических элементов

Технологический элемент |

Частота |

Резервуар (хранилище) с двойной оболочкой |

10–6 / резерв. в год |

Резервуар (хранилище) с одинарной оболочкой |

10–4 / резерв. в год |

Аппараты под давлением |

10–4 / сосуд в год |

Внутриобъектовые трубопроводы |

5·10–6 /м в год |

Загрузочные устройства |

10–4 / операция |

|

10–2 / устройство в год |

Поскольку представленные категории оборудования не охватывают все возможные сценарии аварий, они обычно дополняются некоторыми из наиболее вероятных (типичных) для данного объекта событий, связанных с потенциальной потерей больших объемов материалов. Трубопроводы в данном анализе рассматриваются только диаметром более > 8" (дюймов1) и «длинными» участками (30–50 м), частота погрузочно-раз- грузочных операций принимается не менее 10 операций в год.

Некоторые характерные значения отказов элементов стационарных систем даны в таблице 4.17 по зарубежным данным и используются в формализованной таблице 4.17.

Таблица 4.17. Рекомендуемые данные по частоте аварий для стационарных объектов

|

Тип объекта |

|

Степень |

Размер утечки |

|

аварийности |

|||

|

|

|

||

|

|

|

Химические заводы |

|

|

Резервуары |

1,0·10–6 / |

90 % случаев – выброс содержимого че- |

|

|

(изотермические |

резерв.-год |

рез отверстие 1" до тех пор, пока утечка |

|

|

хранилища) с двой- |

|

|

не будет остановлена; |

|

ной оболочкой |

|

|

10 % случаев – все содержимое выбра- |

|

|

|

|

сывается мгновенно |

|

Резервуары (храни- |

1,0·10–4 / |

90 % случаев – весь объем выбрасыва- |

|

|

лища) с одинарной |

резерв.-год |

ется мгновенно; |

|

|

оболочкой или со- |

|

|

10 % случаев – утечка из отверстия 1" |

|

суды под давлением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 1" = 2,54 см |

|

|

|

378

Тип объекта |

|

Степень |

Размер утечки |

|

аварийности |

||

|

|

|

|

Трубопроводы |

|

5,0·10–6/ |

90 % случаев – выброс содержимого |

|

|

м-год |

через отверстие 1" в стенке трубопро- |

|

|

|

вода до тех пор, пока утечка не будет |

|

|

|

остановлена; |

|

|

|

10 % случаев – полный разрыв |

|

|

|

трубопровода |

Шланги, рукава |

|

10–4 на опе- |

Полный диаметр шланга до остановки |

|

|

рацию за- |

потока |

|

|

грузки или |

|

|

|

разгрузки; |

|

|

|

10–2 на один |

|

|

|

шланг-год |

|

Промышленные объекты общего назначения, лаборатории, |

|||

|

|

объекты водоочистки |

|

Резервуары (храни- |

|

1,0·10–4 / |

90 % случаев – выброс через отверстие |

лища) контейнеры |

|

резерв.-год |

в 1" до момента ликвидации утечки; |

для хранения, ста- |

|

|

10 % случаев – мгновенный выброс |

бильных жидкостей |

|

|

всего содержимого |

Трубопроводы (если |

|

5·10–6 / |

90 % случаев – выброс содержимого че- |

длина больше 30 |

|

м-год |

рез отверстие 1" в стенке трубопровода |

метров) |

|

|

до тех пор, пока утечка не будет оста- |

|

|

|

новлена; |

|

|

|

10 % случаев – полный разрыв трубопро- |

|

|

|

вода |

Загрузочные шланги |

|

10–4 на опе- |

100 % случаев – выброс через полный |

(если используются |

|

рацию за- |

диаметр шланга при загрузке/разгрузке |

более 10 раз/в год) |

|

грузки или |

до остановки потока |

|

|

разгрузки; |

|

|

|

10–2 на |

|

|

|

шланг-год |

|

|

Склады и другие объекты хранения |

||

Контейнеры |

|

10–3 /год |

90 % случаев – потери 10 % от общего |

для хранения |

|

|

объема хранимого материала; |

(барабаны, цилин- |

|

|

10 % случаев – потеря 100 % от объема |

дры и т.д.) |

|

|

хранимого материала (т.е. все контей- |

|

|

|

неры вместе) |

379