- •Тема 6 гидравлические потери

- •6.1 Гидравлические потери по длине трубопровода.

- •6.2 Местные сопротивления

- •6.3 Гидравлический расчет простого трубопровода.

- •6.3.1 Расчет диаметра трубопровода

- •6.3.2 Определение экономически целесообразных диаметра трубопровода и скорости потока

- •6.3.3 Построение напорной характеристики простого трубопровода

- •6.4 Примеры гидравлических расчетов

- •6.5 Контрольные задания

6.4 Примеры гидравлических расчетов

Пример 6.1Рассчитать диаметр трубопровода, из которого выполнена нагнетательная линия насосной установки, предназначенная для подачи этиленгликоля потребителям в количестве 0,8 кг/с при температуре 0 °С.

Решение. По таблице Б.2.2 находим

плотность и коэффициент кинематической

вязкости этиленгликоля при температуре

0 °С. ρ=1130

кг/м3,

м/с

м/с

Определяем объемный секундный расход этиленгликоля:

0,708·10–3

м3/с

0,708·10–3

м3/с

По таблице В2 для жидкого холодильного агента в линии нагнетания рекомендуемая скорость движения лежит в пределах 0,5÷1,25 м/с. Принимаем среднюю скорость движения этиленгликоля 1 м/с. Тогда площадь живого сечения потока будет равна:

0,708·10–3/1=0,708·10–3м2

0,708·10–3/1=0,708·10–3м2

Находим внутренний диаметр трубы:

0,030

м.

0,030

м.

По таблице В.4 принимаем ближайшую стандартную трубу с наружным диаметром 38 мм и толщиной стенки 2,5, мм т.е. трубу Ø38х2,5. Внутренний диаметр трубы будет составлять 33 мм, и тогда истинная скорость движения этиленгликоля будет равна:

0,828

м/с

0,828

м/с

Пример 6.2Определить потери давления на трение в трубопроводе диаметром d =250 мм и длиной l = 1,5 км, по которому перекачивается вода (ρ = 998 кг/м3, μ = 1,005·10-3Па·с) с расходом Q´м =65,5 т/ч.

Как изменятся эти потери при уменьшении диаметра трубы на 20 %? Шероховатость стенок трубопровода принять равной Δ= 0,2 мм.

Решение. Находим объемный расход, среднюю скорость и число Рейнольдса:

Поскольку

в данном случае

(2500<91092<625000), то область сопротивления

переходная и коэффициент гидравлического

трения будем определять по формуле

(6.5).

(2500<91092<625000), то область сопротивления

переходная и коэффициент гидравлического

трения будем определять по формуле

(6.5).

.

.

Потери давления в трубопроводе составят:

=

=

8607

8607

Аналогичные расчеты выполним для диаметра трубопровода d1=0,8d.

Следовательно уменьшение диаметра трубопровода на 20% привело к увеличению потерь давления в нем в 3,1 раза (26740 : 8607).

Пример 6.3 Из резервуара А, заполненного водой и находящегося под манометрическим давлением рм = 0,5 атм, вода подается по стальному трубопроводу длиной l = 10 м и диаметром d = 100 мм в резервуар Б на высоту Н = 2 м. Коэффициент сопротивлений крана ξкр = 9, каждого колена ξкол =0,25; ξвх = 0,5; ξвых = 1. Коэффициент гидравлического трения λ = 0,04. Определить режим течения, расход Q и среднюю скорость воды в трубопроводе.

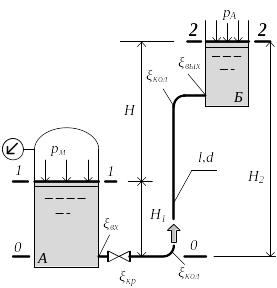

Рисунок 6.5– Расчетная схема к примеру 6.3

Решение:Уравнение Бернулли в общем случае имеет вид:

Первое сечение (1-1) возьмем на свободной поверхности воды в баке А, второе (2-2) – на свободной поверхности в баке Б. Плоскость сравнения совместим с осью трубопровода в месте соединения его с баком А (см. рисунок).

Давления в первом и втором

сечениях возьмем абсолютные. Скоростью

изменения уровней воды в баках А и Б

можно пренебречь, поэтому в уравнении

Бернулли динамическими напорами можно

принебречь т.к.

. Тогда уравнение Бернулли примет вид:

. Тогда уравнение Бернулли примет вид:

Отсюда (учитывая, что Н2 = Н1 + Н и режим движения в первом приближении турбулентный т.е. α=1,0) получаем:

Проверяем

режим течения по значению числа

Рейнольдса:

Проверяем

режим течения по значению числа

Рейнольдса:

Где

м2/с‒кинематическая

вязкость воды при 20 °С,

(таблица Б.2.4).

м2/с‒кинематическая

вязкость воды при 20 °С,

(таблица Б.2.4).

Т.к. Re > 10000, следовательно,

режим развитый турбулентный что

подтверждает принятое предположение

о том, что

Расход воды в трубе определится как:

Пример 6.4Центробежный насос подает воду при температуре 55°С на высоту hг=6 м по трубе l =20 м и d =0,05 м, шероховатость стенок трубы составляет Δ =0,3 мм. Построить напорную характеристику трубопровода если р2=ра. Местные сопротивления их вид и количество взять со схемы установки на рисунке 6.6.

Решение. По напорному трубопроводу с внутренним диаметром 50 мм воду можно подавать со скоростью 0,5 ÷2,5 м/с (см. таблица В.1).Вода при температуре 55°С имеет плотность ρ=986 кг/м3, а коэффициент динамической вязкости μ=0,59·10–3Па·с (см. диаграмму рисунок Б.1 Приложений).

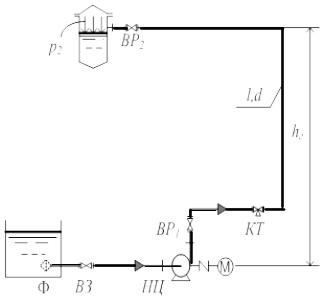

Рисунок 6.6 – Схема гидравлической линии насосной установки

Ф – фильтр сетчатый; ВЗ – вентиль запорный; ВР1,2–вентиля регулирующие; КТ – кран трехходовой; НЦ – насос центробежный

Весь диапазон варьирования скорости разбиваем на участки с шагом в 0,5 м/с и для каждой скорости определяем расход воды и ее режим движения в трубе. Расход воды будет равен:

0,981·10–3м3/с

0,981·10–3м3/с

Для принятой скорости

0,5

м/с определяем значение критерия

Рейнольдса:

0,5

м/с определяем значение критерия

Рейнольдса:

0,5·0,05·986/0,59·10–3

=41 779

0,5·0,05·986/0,59·10–3

=41 779

Результаты расчета VcиRe для других скоростей движения воды сведем в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 – Результаты расчета расчетаVcиRe

-

0,5

1,0

1.5

2.0

2.5

0,981

1,962

2.943

3,924

4,905

41,8

83,5

125,3

167,1

209,0

Для выбора расчетных зависимостей коэффициента гидравлического трения определим значения соотношений 20 d/Δи 500d/Δ.

20d/Δ=20·50/0,3=3 333; и 500d/Δ= 500·50/0,3=83 383.

В первом случае поэтому для расчета коэффициента

гидравлического трения применим

уравнение Альтшуля:

поэтому для расчета коэффициента

гидравлического трения применим

уравнение Альтшуля:

0,0325

0,0325

Остальные значения критерия Рейнольдса

( )

лежат в автомодельной области, поэтому

коэффициенты гидравлического трения

будут одинаковы и их численные значения

определяются по уравнению Шефринсона:

)

лежат в автомодельной области, поэтому

коэффициенты гидравлического трения

будут одинаковы и их численные значения

определяются по уравнению Шефринсона:

0,0306

0,0306

Определяем величину суммы коэффициентов местных сопротивлений воспользовавшись таблицами Г.1÷Г.4.

2·4,6+3,05+3·1,265+1=17,045

2·4,6+3,05+3·1,265+1=17,045

где =4,6

– коэффициент сопротивления вентиля

регулирующего

=4,6

– коэффициент сопротивления вентиля

регулирующего

dу=50 мм.(таблица Г.4);

–

коэффициент сопротивления крана

трехходового.

=3,05;

–

коэффициент сопротивления крана

трехходового.

=3,05;

–коэффициент

сопротивления отвода. Для стальных труб

при угле поворота потока α=90°

=1,265;

–коэффициент

сопротивления отвода. Для стальных труб

при угле поворота потока α=90°

=1,265;

–коэффициент

сопротивления выхода потока из трубы.

=1,0.

–коэффициент

сопротивления выхода потока из трубы.

=1,0.

Определяем вид уравнения напорной характеристики сети воспользовавшись общим уравнением (6.20) и уравнением секундного расхода:

16,882

м вод.ст.

16,882

м вод.ст.

Для автомодельных режимов

=

Для различных расходов по полученному уравнению находим значения потребных напоров. Результаты расчетов сводим в таблицу 6.4.

Таблица 6.4 – Результаты расчета потребного напора

Секундный расход Vc·103 , м3/с |

0,000 |

0,981 |

1,962 |

2,943 |

3,924 |

4,905 |

Потребный напор, Н, м вод.ст. |

16,5 |

16,88 |

17,99 |

19,85 |

22,46 |

25,82 |

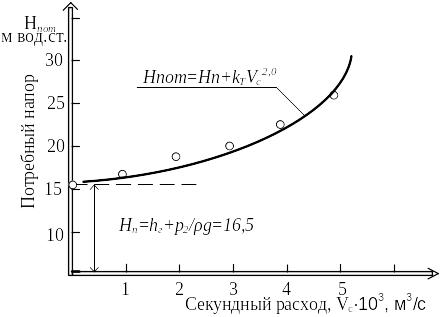

П о

данным таблицы 6.4 строим напорную

характеристику трубопровода (рисунок

6.7).

о

данным таблицы 6.4 строим напорную

характеристику трубопровода (рисунок

6.7).

Рисунок 6.7 –Напорная характеристика трубопровода по примеру 6.4