- •Тема 6 гидравлические потери

- •6.1 Гидравлические потери по длине трубопровода.

- •6.2 Местные сопротивления

- •6.3 Гидравлический расчет простого трубопровода.

- •6.3.1 Расчет диаметра трубопровода

- •6.3.2 Определение экономически целесообразных диаметра трубопровода и скорости потока

- •6.3.3 Построение напорной характеристики простого трубопровода

- •6.4 Примеры гидравлических расчетов

- •6.5 Контрольные задания

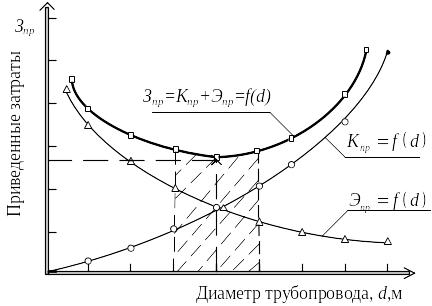

6.3.2 Определение экономически целесообразных диаметра трубопровода и скорости потока

В простом трубопроводе в виду постоянства его диаметра движение среды во всех его сечениях одинаково. Попробуем определить величину этой скорости, которая должна быть найвыгоднейшей с экономической точки зрения.

Положим, что имеем водопроводную сеть,

выполненную из труб определенного

диаметра. Представим теперь, что диаметр

труб данной сети начинаем уменьшать. В

результате этого получаем следующее:

скорость движения воды по сети возрастает

( );

потери напора в этих трубах будут растут

(

);

потери напора в этих трубах будут растут

( );

а следовательно будет расти и мощность

насосов, перекачивающих воду (

);

а следовательно будет расти и мощность

насосов, перекачивающих воду ( ).

Т.е. можно утверждать, что эксплуатационные

затраты Э при этом возрастают.

).

Т.е. можно утверждать, что эксплуатационные

затраты Э при этом возрастают.

Также бесспорно выглядит и тот факт,

что уменьшение диаметра труб магистрали

снижает стоимость самой магистрали,

т.е. величину капитальных затрат ЗК

на ее сооружение. Приводя капитальные

затраты (с учетом срока окупаемости) и

эксплуатационные затраты к единице

перемещаемой среды строят графики

зависимости Kпр=f(d) и

Эпр=f(d) (см. рисунок

6.3). Тогда суммарные затраты Зпр

выразятся кривой полученной как сумма

Зпр=Эпр+Кпр=f(d).

Абсцисса dэ определяет

область экономически выгодного диаметра,

а следовательно и диаметра, при котором

приведенные затраты будут минимальными

т.е. Кmо min.

min.

По В.С. Яблонскому, приближенно можно принять, что экономически наивыгоднейший диаметр обычно соответствует скорости примерно 1 м/с, т.е. диаметру, определяемому по формуле:

(6.23)

(6.23)

где

секундный

расход жидкости, м3/с.

секундный

расход жидкости, м3/с.

о – график зависимости приведенных капитальных затрат Kпр=f(d);

D – график зависимости приведенных эксплуатационных затрат Эпр=f(d);

– результирующий график приведенных

затрат Зпр=Кпр+Эпр=f(d)

– результирующий график приведенных

затрат Зпр=Кпр+Эпр=f(d)

Рисунок 6.3 – К определению экономически выгодного диаметра

Проведенные расчеты показали, что для определенного диаметра трубы есть своя экономичная скорость. Величина этой скорости для перемещения маловязких жидкостей в напорном трубопроводе лежит в пределах 1 ÷3 м/с. Ниже, в таблице 6.2, приведены экономичные скорости движения жидкости в трубах определенного диаметра.

Таблица 6.2. – Экономичные скорости движения жидкости в трубах различного диаметра

Размер условного прохода, Dy, м |

0,10 |

0,20 |

0,25 |

0,30 |

Экономичная скорость, u, м/с |

0,75 |

0,90 |

1,10 |

1,25 |

6.3.3 Построение напорной характеристики простого трубопровода

При гидравлическом расчете трубопровода весьма широко используются графические методы расчета, основанные на понятии напорной характеристики трубопровода. Применение графических методов значительно упрощает расчет, а в отдельных случаях является единственно возможным приемом, позволяющим получить решение. Прежде всего покажем, что для любого трубопровода и в частности для простого существует зависимость его гидравлического сопротивления (потерь напора) от пропускной способности Vc (производительности).

В уравнение гидравлических потерь (6.21) подставим среднюю скорость потока, выраженную из уравнения объемного секундного расхода с учетом площади его поперечного сечения в предположении что труба имеет круглое сечение:

Vc=su;

;

откуда

;

откуда

, (6.24)

, (6.24)

Тогда:

Нп= ,

(6.25)

,

(6.25)

т. е.

Hп= ,

(6.26)

,

(6.26)

Зависимость Hп= представляет собой напорную характеристику.

Как не трудно убедиться она представляет

собой степенной одночлен. Показатель

степени “m” и коэффициент

пропорциональности k может быть

определен с учетом режимов движения

жидкости.

представляет собой напорную характеристику.

Как не трудно убедиться она представляет

собой степенной одночлен. Показатель

степени “m” и коэффициент

пропорциональности k может быть

определен с учетом режимов движения

жидкости.

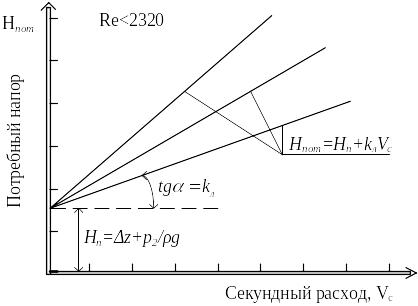

Для ламинарного режима движения

коэффициент гидравлического трения

,

а с учетом расхода жидкости и того, что

трубопровод выполнен из труб круглого

сечения,

,

а с учетом расхода жидкости и того, что

трубопровод выполнен из труб круглого

сечения,

(6.27)

(6.27)

Подстановка значения l в уравнение (6.25) дает выражение для величины потребного напора при ламинарном режиме движения:

(6.28)

(6.28)

Из уравнения (6.28) следует, что графическая

характеристика трубопровода при

ламинарном режиме движения представляет

прямую линию. ,

причем

,

причем

,

а показатель степени в уравнении (6.28)

m=1,0.

,

а показатель степени в уравнении (6.28)

m=1,0.

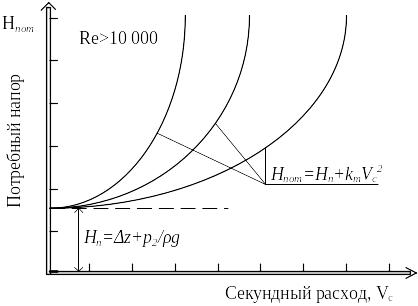

Для развитого турбулентного режима движения, когда Re>104 коэффициент гидравлического трения определяется по уравнению

Б.Л. Шефринсона:

Подстановка значения l в уравнение (6.25) приводит к зависимости:

,

(6.29)

,

(6.29)

т. е.

,

(6.30)

,

(6.30)

которая, представляет собой уравнение

параболы, т.к. m=2,0 а коэффициент

пропорциональности

.

.

На нижеприведенном рисунке 6.4 представлены графические характеристики трубопровода, схема которого приведена на рисунке 6.2 для различных режимов движения подвижных сред.

Для переходного режима движения когда

показатель

степени в уравнении (6.26) m

=1,75

показатель

степени в уравнении (6.26) m

=1,75

а) б)

Рисунок 6.4 – Графические характеристики трубопровода при ламинарном (а) и турбулентном (б) режимах течения жидкости