- •Раздел I введение в экономическую теорию

- •Глава 1 экономика и ее роль в обществе

- •§ 1. Главная функция экономики

- •§ 2. Экономическая динамика

- •§ 3. Возможности производства и его современная структура

- •§ 4. Системный характер экономики

- •3. Тесты

- •4. Верно — неверно

- •5. Экономическая задача

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Дискуссионные вопросы

- •8. Найдите подходящий вариант ответа

- •9. Прокомментируйте статистические данные таблиц 1.4,1.5 и 1.6

- •Глава 2 экономическая теория: предмет и методология

- •§ 1. Предмет и функции экономической теории

- •§ 2. Основные направления экономической мысли

- •§ 3. Методология экономической науки

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой колонке

- •3. Верно — неверно

- •4. Определите, к каким экономическим направлениям и школам относятся следующие высказывания экономистов

- •5. Дайте оценку приведенным ниже высказываниям экономистов: с чем вы согласны,

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Дискуссионные вопросы

- •8. Найдите наиболее подходящий вариант ответа

- •9. Сравнительный анализ

- •Раздел II общие основы экономических систем

- •Глава 3

- •Собственность и социально-экономический строй общества

- •§ 1. Собственность в экономическом и юридическом смысле

- •§ 2. Классификация собственности

- •§ 3. Эволюция отношений собственности на Западе

- •§ 4. Россия: от государственного социализма к новому общественному строю

- •Экономический тренинг

- •Ключевые термины и понятия

- •2. Дискуссионные вопросы

- •7. Вопрос для выяснения, что такое приватизация,

- •8. Вопрос будущим юристам

- •9. Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице 3.4.

- •Глава 4. Типы организации хозяйства

- •§ 1. Натуральное и товарное производство

- •§ 2. Экономические формы продуктов

- •§ 3. Трудовая теория стоимости

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Верно — неверно

- •3. Тест о натуральном хозяйстве в нашей стране

- •5. Задача по закону стоимости

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Сравнительный анализ экономических систем

- •8. Оцените значение следующих теоретических положений для современной экономики

- •9. Прокомментируйте статистические данные, приводимые в таблице 4.2

- •Глава 5. Деньги: история и современность

- •§ 1. Сущность и функции денег

- •§ 2. Современные денежные средства

- •§ 3. Инфляция

- •Экономический тренинг

- •Ключевые термины и понятия

- •2. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой колонке

- •9. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в таблицах 5.6 и 5.7

- •Глава 6. Рынок и законы его функционирования

- •§ 1. Экономическая роль и системная структура рынка

- •§ 2. Типы рыночных связей

- •Основные черты стихийного и регулируемого рынка

- •§ 3. Законы спроса и предложения

- •Шкала спроса

- •Шкала предложения

- •§ 4. Воздействие спроса и предложения на цену

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Тест: знаете ли Вы, что такое рыночная экономика?

- •8. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в таблицах 6.1 и 6.2

- •Глава 7 виды взаимодействия субъектов рынка: конкуренция и монополия

- •§ 1. Конкуренция и ее экономическая роль

- •§ 2. Монополистические объединения

- •§ 3. Синтез конкуренции и монополии

- •§ 4. Россия: от абсолютной монополии к конкурентному рынку

- •Основные признаки абсолютной монополии и конкурентного рынка:

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Какое из следующих утверждений больше других относится к рыночной экономике?

- •3. К терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой колонке

- •Раздел III микроэкономика. Производство и обращение новой стоимости

- •Глава 8

- •Бизнес: социально-экономическая сущность и организация

- •§ 1. Микроэкономика и ее структура

- •§ 2. Предпринимательство и его роль в экономике

- •§ 3. Управление фирмой

- •§ 4. Процесс производства новой стоимости

- •§ 5. Теория прибавочной стоимости

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые слова и понятия

- •2. Тест

- •4. Тесты по организации бизнеса

- •5. Вопрос будущим юристам Какие пути и средства

- •6. Тест

- •Глава 9. Воспроизводство индивидуального капитала

- •§ 1. Простое воспроизводство капитала фирмы

- •§ 2. Расширенное воспроизводство индивидуального капитала

- •§ 3. Научно-технический прогресс и эффективность накопления

- •4. Тест о накоплении капитала. Накопление капитала — это:

- •5. Вопросы на сообразительность

- •6. Сравнительный анализ воспроизводства капитала фирмы

- •Раздел IV

- •Глава 10 заработная плата

- •§ 1. Теории распределения доходов

- •§ 2. Социально-экономическая природа заработной платы

- •§ 3. Стимулирующая роль форм заработной платы

- •§ 4. Реальная заработная плата

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Дискуссионные вопросы

- •3. Вопросы для коллективного обсуждения

- •Вопросы из зарубежных учебников по экономике

- •5. Прокомментируйте статистические данные, касающиеся заработной платы

- •6. Проблемы для будущих юристов

- •7. Статистический анализ

- •8. Вопрос на сообразительность

- •Глава 11. Прибыль

- •§ 1. Реализация и распределение прибыли

- •§ 2. Норма прибыли и ее экономическая роль

- •§ 3. Норма прибыли торгового бизнеса

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Проблемные вопросы

- •3. Логическая задача

- •4. Тест

- •6. Вопросы о торговой прибыли

- •7. Дискуссионные вопросы

- •Глава 12 доходы от собственности

- •§ 1. Кредит и его формы

- •§ 2. Норма банковской прибыли

- •§ 3. Акционерное общество и рынок ценных бумаг

- •§ 4. Рента

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Вопрос для обсуждения

- •3. Логическая задача

- •4. Вопрос на выявление эрудиции

- •5. Найдите наиболее подходящий вариант ответа

- •6. Дискуссионный вопрос

§ 2. Норма прибыли и ее экономическая роль

Норма прибыли Норма прибыли характеризует степень возрастания капитала (производственных фондов), который авансирован на производство товаров и услуг. При этом авансированные средства Да складываются из стоимости средств производства К и расходов на заработную плату Зп. В таком случае норма прибыли Нп предстает как отношение прибыли Пв к первоначально затраченным средствам, выраженное в процентах:

![]()

Обычно под нормой прибыли понимается годовая норма прибыли: отношение полученной за год прибыли ко всему авансированному капиталу. В хозяйственной практике нашей страны применяется аналогичный показатель — рентабельность предприятия, который характеризует эффективность его деятельности.

О массе (абсолютной величине) прибыли и рентабельности российской промышленности можно судить по данным таблицы 11.2.

Таблица 11.2. Прибыль и уровень рентабельности промышленности России

Показатель |

1985 |

1992 |

1995 |

Прибыль, млрд. руб. (в фактических ценах) |

65 |

4015 |

140079 |

Уровень рентабельности, % |

12,5 |

38,3 |

24,1 |

Рассчитывается также рентабельность продукции — соотношение между прибылью от реализации продукции (работ, услуг) и затратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Приведем данные о рентабельности продукции в России: в 1992 г. он составлял 38,3%, в 1993 г. - 32,0%, в 1994 г. - 19,5%, в 1995 г. - 24,1%.

Собственники капитала, естественно, кровно заинтересованы увеличивать свое богатство, повышая норму прибыли. Английский публицист XIX в. Т.Дж. Даннинг подметил: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз в наличии имеется достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

Подтверждение этих слов мы видим на примере наркобизнеса, приносящего громадные барыши одним и гибель — другим. Норма прибыли наркодельцов на Западе доходит до 300%, в России — до 1000%.

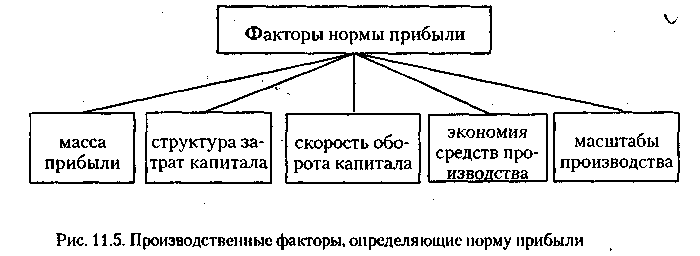

Предприниматель стремится использовать все факторы, способствующие увеличению нормы прибыли. В первую очередь к ним относятся производственные факторы, подвластные бизнесмену (рис. 11.5).

Норма определяется главным экономическим фактором — массой прибыли. Все, что умножает эту массу, прямо сказывается на степени выгодности бизнеса.

Рентабельность зависит также от структуры авансированных на производство средств, а именно, от удельного веса расходов на оплату труда работников. Предположим, на двух предприятиях применен одинаковый по величине авансированный капитал. Но на первом из них израсходовано относительно больше средств на наем рабочей силы. Тогда именно здесь — при прочих равных условиях — будет создано больше прибыли, а стало быть, будет выше норма прибыли.

На годовую норму прибыли воздействует скорость оборота средств, затраченных на производство. Когда эта скорость возрастает, то к предпринимателю быстрее возвращаются израсходованные им деньги, в том числе использованные на заработную плату. В таком случае при прежней общей величине капитала увеличиваются размеры производства, возрастает прибыль, а в итоге — увеличивается рентабельность.

Повышению нормы прибыли способствует экономия затрат на средства производства. Сбережение достигается благодаря внедрению прогрессивной техники, технологии и организации труда, путем увеличения количества рабочих смен в течение суток и др. В итоге снижается себестоимость продукции и соответственно увеличивается прибыль.

Наконец, на норму прибыли влияет экономия на масштабах производства. На практике действует тенденция, выражающая преимущества крупного производства перед мелким. На предприятиях самолетостроения в США в 20-е годы обнаружили следующую зависимость: при удвоении объема производства затраты на любую производственную операцию могут быть снижены на 20%. Такой эффект достигается на крупных заводах вследствие углубления разделения труда, применения более производительного оборудования и других факторов. Все это, естественно, положительно сказывается на росте нормы прибыли.

Нам уже известно, что прибыль во многом испытывает влияние колебаний цен на рынке, где находит сбыт продукция производственных фирм. На рисунке 11.2 мы видели, что цены могут по-разному способствовать реализации прибыли, заключенной в товаре. Однако ни этот рисунок, ни комментарий к нему не дали ответа на вопрос: что же влияет на уровень цен, а тем самым на получение большей или меньшей нормы прибыли.

Между тем из главы 6 о рыночной системе и главы 7 о конкуренции и монополии нам известна такая цепочка зависимостей. Уровень рыночной цены изменяется под воздействием соотношения спроса и предложения товаров, а эта пропорция в свою очередь испытывает воздействие таких рыночных сил, как конкуренция и монополия. Следовательно, именно данные рыночные силы, и в первую очередь, по-видимому, конкуренция, влияют на колебания рыночных цен, по которым производственные фирмы сбывают свою продукцию и тем самым реализуют заключенную в ней прибыль.

Но здесь нам следует ответить и, пожалуй, на самые существенные вопросы: почему возникает конкурентная борьба между фирмами-изготовителями, ради чего она ведется и какие формы такое соперничество принимает.

Внутриотраслевая конкуренция

В каждой отрасли хозяйства объективные условия побуждают фирмы-изготовители к рыночному соперничеству. Эти фирмы существенно различаются между собой по качеству средств производства и рабочей силы, по организации хозяйственной деятельности и иным условиям. Поэтому, применяя даже одинаковый по величине капитал, они получают различные нормы прибыли. Неравенство степени выгодности бизнеса разжигает у предпринимателей жажду получить как можно больше прибыли.

Но насколько реально в условиях свободного предпринимательства и совершенной конкуренции добиться того, чтобы все бизнесмены постоянно получали максимальную величину дохода?

Экономисты классического направления убедительно показали, что именно в эпоху свободной конкуренции все бизнесмены одной и той же отрасли не в состоянии добиться максимальной нормы прибыли. Дело в том, что внутриотраслевая конкуренция предпринимателей развертывается за овладение каждым из них наибольшей долей прибыли, источником которой служит разница между рыночной ценой и себестоимостью продукции. Но если все начинают бороться за этот «лакомый кусок», то результат получается совсем иной, чем ожидают соперники.

Свободная конкуренция, как мы выяснили ранее (в главе 7), всегда выступает уравнительницей цен. Если рассматривать длительный период, когда отклонения рыночных цен в ту или иную сторону взаимопогашаются, то внутриотраслевая конкуренция неизбежно устанавливает единые цены на данный вид продукции. Такие цены имеют тенденцию тяготеть к равновесной цене.

Итак, внутриотраслевое соперничество вынуждает всех бизнесменов продавать однородные изделия по одной и той же рыночной цене. В худшем положении оказываются владельцы технически отсталых предприятий, выпускающих дорогостоящие товары с высоким уровнем себестоимости единицы продукции. При общей: равновесной цене они не могут полностью реализовать заключенную в> товаре стоимость и теряют часть прибыли. Многие из них начинают испытывать большие финансовые затруднения или разоряются. Напротив, предприятия, работающие в лучших условиях и имеющие самую низкую себестоимость, получат сверхприбыль, которая равна разнице между общей рыночной ценой и наименьшей себестоимостью изделия. Именно здесь предприниматели получают максимальную норму прибыли, превышающую среднюю для отрасли. Но они обладают такой прибылью не всегда.

Занимающие передовые технические позиции бизнесмены могут за счет сверхприбыли экономическими методами побеждать своих соперников. Они начинают продавать свои товары по более низким ценам, даже не лишаясь средней для данной отрасли прибыли. Таким способом они разоряют остальных собственников или заставляют их внедрять технические новинки, способствующие снижению затрат. Когда же производственные усовершенствования распространяются повсеместно, то рыночная цена продуктов данного вида понижается. Чтобы вновь получить сверхприбыль, инициативные предприниматели технически переоснащают производство и на какое-то время обеспечивают себе добавочную прибыль. Эта история повторяется вновь и вновь. Тем самым внутриотраслевая конкуренция стимулирует научно-технический и экономический прогресс.

Такой механизм с наибольшей силой действовал в эпоху свободной конкуренции. Однако и в современных условиях все бизнесмены не могут добиться получения максимальной нормы прибыли в масштабе отрасли. Но, может быть, предприниматели могут получить максимальную прибыль в результате межотраслевой конкуренции?

Межотраслевая конкуренция

Межотраслевая конкуренция — соперничество между бизнесменами всех отраслей за более прибыльное приложение капитала. Состязательность возникает потому, что в разных видах производства изначально образуется неравная по величине прибыль на одинаковый по величине капитал. Из-за различий в структуре капитала (удельного веса затрат на оплату рабочей силы) и несовпадающей скорости его оборота выделяются три группы отраслей производства — с низкой, средней и высокой нормой прибыли.

При свободной конкуренции предприниматели тех видов производства, в которых рентабельность самая низкая, изымают свои капиталовложения и помещают их туда, где более высокая норма прибыли. Массовый перелив капиталов (а вместе с ними и труда) из менее доходных отраслей в более прибыльные вызывает существенные изменения в соотношении между предложением товаров и спросом на них, что ведет к отклонению цен от их равновесного уровня.

Так, отлив капитала из малодоходных отраслей приводит к сокращению в них объемов производства, вследствие чего уменьшается предложение товаров на рынке. При стабильном спросе это означает, что цены продуктов возрастают выше равновесной цены и норма прибыли повышается. В результате этого отрасли, которые могли бы погибнуть, приобретают, как говорится, второе дыхание.

Напротив, в высокодоходных отраслях в результате большого притока туда новых капиталов выпуск изделий увеличивается и их предложение начинает превышать спрос. Здесь цены падают и норма прибыли уменьшается.

Если, допустим, не было бы межотраслевой конкуренции и перелива капитала из одной отрасли в другую, то жизненно важные виды производства (с низким уровнем рентабельности) могли бы погибнуть, а иные (высокоприбыльные) — чрезмерно расшириться. Все это имело бы пагубные последствия для развития национального хозяйства в целом и удовлетворения общественных потребностей.

Между тем спасительный перелив капиталов из отрасли в отрасль продолжается непрерывно. В условиях свободной конкуренции, если взять более или менее длительный период, наблюдается следующая устойчивая тенденция, реальное существование которой обнаружили еще английские классики. Норма прибыли во всех отраслях хозяйства уравнивалась в среднюю или общую норму прибыли. В этих условиях отдельный предприниматель получает уже не индивидуальную, а среднюю прибыль, т.е. такой доход, который образуется по одинаковой норме на авансированный капитал.

Получение всеми бизнесменами средней нормы прибыли делает выгодным вложение капитала в любую отрасль производства. Выдерживает конкуренцию тот, кто не отстает от среднего уровня технической оснащенности предприятия, других общественно нормальных условий ведения хозяйства. Если же рентабельность опустится ниже среднего уровня, то нельзя будет расширять и обновлять производство в требуемых масштабах, финансовое положение станет неустойчивым, что грозит банкротством.

В то же время в эпоху классического капитализма была отмечена и другая тенденция — общенациональная средняя норма прибыли постепенно понижалась. Это явление объясняется, по всей видимости, тем, что в результате перехода к индустриальной стадии производства на предприятиях стала непрерывно меняться структура капитальных затрат. С одной стороны, абсолютно и относительно возрастали размеры основного капитала (за счет которого приобреталась машинная техника). С другой стороны, машинные средства труда вытесняли рабочую силу при изготовлении определенного объема продукции. Относительное и даже абсолютное сокращение рабочей силы вело к сравнительному уменьшению производства новой (добавленной) стоимости, в составе которой находится прибыль.

Правда, процесс выравнивания норм прибыли в разных отраслях в общую или среднюю прибыль отнюдь не такой простой, как его здесь представили в экономической модели. На практике приходится считаться с тем, что капитал, находящийся в производительной форме, в большинстве случаев не способен непосредственно переходить из одной отрасли в другие. Ведь для этого надо перепрофилировать предприятие на выпуск совершенно иной продукции, что происходит в редких случаях. Следовательно, межотраслевая конкуренция воздействует фактически на изменение направления новых вложений капитала.

В современных условиях межотраслевая конкуренция сохраняет определенное значение для наиболее мобильного небольшого капитала. Для вновь образующихся фирм мелкого бизнеса различия в отраслевых нормах прибыли продолжают играть достаточно существенную роль: предприниматели со сравнительно небольшим капиталом стремятся попасть в наиболее прибыльные отрасли. Однако сейчас в таких отраслях имеются значительные ограничения для мелкого и среднего бизнеса. Нижняя планка того барьера вхождения в отрасль, которая характеризует минимальный размер капитала, способного обеспечить высокую прибыльность, все время поднимается.

Значит, внутриотраслевая и межотраслевая формы конкуренции имеют достаточно мощный стимул — желание всех бизнесменов получить максимальную норму прибыли. Но в условиях свободной конкуренции, в которой участвует мелкий бизнес, такую цель не в состоянии достичь на постоянное время все предприниматели. Совершенно иную картину мы можем наблюдать, когда в борьбу за получение максимальной прибыли вступают крупные монополистические объединения.

Монопольная сверхприбыль

Как мы выяснили, монополии имеют возможность самостоятельно устанавливать на рынке выгодные им цены. Крупный капитал использует это в собственных интересах, чтобы получать монопольную сверхприбыль — избыток прибыли сверх обычного, нормального для всех бизнесменов прироста капитала. Этот избыток вместе с обычным приращением авансированной суммы образует монопольно высокую прибыль.

Во второй половине XX в. монополистические объединения проникли во все отрасли хозяйства. В силу этого монопольная сверхприбыль перестала быть результатом только временной благоприятной рыночной конъюнктуры. Она является устойчивой формой прироста капитала гигантских торгово-промышленных объединений. Другие предприниматели при покупке товаров по завышенным ценам вынуждены платить им своего рода дань и терять часть прибыли. Включая эти потери в себестоимость и цены товаров, они перекладывают убытки на подобных же бизнесменов других отраслей. В результате общая величина прироста капитала немонополизированного сектора экономики снижается на всю сумму монопольной сверхприбыли. Эта сверхприбыль пополняется также за счет стоимости товаров, которые создают простые товаропроизводители, вынужденные подвергаться воздействию ножниц цен. Итак, монопольная сверхприбыль — результат присвоения монополиями части прибыли других предпринимателей и части стоимости товаров простых товаропроизводителей.

Погоня за сверхприбылью ведет к усилению внутриотраслевой конкуренции между монополиями, производящими однородные продукты. В такую борьбу ввязываются сильные иностранные соперники. Конкуренция ведется и внутри каждой монополии, прежде всего при распределении прибыли. Особым фронтом столкновений становится соперничество монополий с немонополизированными предприятиями (которые получили название «аутсайдеры»). Последние, естественно, не могут на равных бороться с крупными объединениями за более выгодные условия изготовления и реализации товаров.

Между крупными хозяйственными объединениями ведется также межотраслевая конкуренция, в результате которой капитал переходит из менее доходных видов производства в более прибыльные. С одной стороны, монополии-«старожилы» по возможности препятствуют нашествию других фирм в их отрасль, поскольку это грозит подорвать выгодные для них цены. С другой стороны, научно-техническая революция вызывает технологический переворот в каждом виде производства и порождает новые его виды, что ускоряет межотраслевой перелив капитала. Вместе с тем крупный бизнес стремится укрепить свое положение в экономике путем захвата позиций в других подразделениях хозяйства, а это облегчается благодаря акционерной форме капитала, которая позволяет быстро перемещать производственные факторы из одной отрасли в другую. В результате усиливающаяся межотраслевая конкуренция зачастую подрывает позиции монополий-«старожилов», а установленные ими чрезмерно высокие цены несколько снижаются. Описанные здесь отраслевая и межотраслевая формы конкуренции между монополиями типичны в основном для индустриальной стадии производства и начальной монополизации рыночной экономики. Научно-техническая революция и дальнейшая концентрация и централизация монополистического капитала привели к возникновению неизвестных прежде форм вертикальной и горизонтальной интеграции (объединения) предприятий под началом крупнейшей монополии. Это влияет на изменение выгодности вложений капитала.

Так, в условиях научно-технической революции создаются вертикальные производственные комплексы, в которых предприятия объединяются подетальной специализацией и осуществляют как бы последовательные капитальные вложения. Находящиеся на вершине производственной пирамиды монополии получают сверхприбыль, превышающую уровень средней монопольной прибыли. Зато в такой «пирамиде» находятся немонополистические предприятия, которые жертвуют частью собственного дохода. В свою очередь, более мелкие фирмы подключают в общее дело сотни отдельных предпринимателей. Последние после выплаты налогов, процентов банкам и т.д. получают доход, приближающийся по уровню к заработной плате наемного работника. Так производственная пирамида становится пирамидой доходов.

Наряду с этим монополии стремятся упрочить свое экономическое положение посредством горизонтальной интеграции в масштабах нескольких отраслей национального хозяйства. Они стараются скупать высокодоходные предприятия в разных видах производств. Затем, после закупки действующей фирмы, они быстро вкладывают туда средства для расширения выпуска продукции.

С образованием разветвленной многоотраслевой структуры современных монополий подавляющая часть межотраслевого перемещения капиталов ныне принимает форму внутрифирменного движения средств в рамках крупных компаний. При этом монополистическое объединение добивается максимизации нормы прибыли на весь имеющийся у него капитал. Поэтому при направлении новых капитальных вложений в те или иные отрасли учет сложившихся там норм прибыли не имеет подчас существенного значения.

Итак, давайте отметим новейшие процессы, связанные с изменением нормы прибыли в стимулировании бизнеса.

Во-первых, сохраняющаяся в определенной мере острая конкурентная борьба между монополиями, производящими разнородные товары, существенно уменьшает возможности обогащения одних отраслей за счет других. Так, разница в норме прибыли между самой доходной отраслью обрабатывающей промышленности США и наименее доходной составляет лишь 1—2%.

Во-вторых, с образованием многоотраслевых структур монополистических объединений внутриотраслевая и межотраслевая формы конкуренции перестали играть прежнюю роль в образовании отраслевой и общенациональной норм прибыли.

В-третьих, сейчас достаточно устойчиво максимально возможную прибыль получают крупные монополии. Если в среднем обычная норма прибыли в странах Запада (например, в США в обрабатывающей промышленности) составляет 12—15%,тоу монополистических объединений она вдвое выше.

Как было сказано в начале главы, фирмы — изготовители массовой продукции сбывают ее по оптовым ценам торговым посредникам. Последние продают товары в розничной торговле по более высоким ценам. Интересно, по-видимому, узнать, какую же норму прибыли получает торговый бизнес?