- •Раздел I введение в экономическую теорию

- •Глава 1 экономика и ее роль в обществе

- •§ 1. Главная функция экономики

- •§ 2. Экономическая динамика

- •§ 3. Возможности производства и его современная структура

- •§ 4. Системный характер экономики

- •3. Тесты

- •4. Верно — неверно

- •5. Экономическая задача

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Дискуссионные вопросы

- •8. Найдите подходящий вариант ответа

- •9. Прокомментируйте статистические данные таблиц 1.4,1.5 и 1.6

- •Глава 2 экономическая теория: предмет и методология

- •§ 1. Предмет и функции экономической теории

- •§ 2. Основные направления экономической мысли

- •§ 3. Методология экономической науки

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой колонке

- •3. Верно — неверно

- •4. Определите, к каким экономическим направлениям и школам относятся следующие высказывания экономистов

- •5. Дайте оценку приведенным ниже высказываниям экономистов: с чем вы согласны,

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Дискуссионные вопросы

- •8. Найдите наиболее подходящий вариант ответа

- •9. Сравнительный анализ

- •Раздел II общие основы экономических систем

- •Глава 3

- •Собственность и социально-экономический строй общества

- •§ 1. Собственность в экономическом и юридическом смысле

- •§ 2. Классификация собственности

- •§ 3. Эволюция отношений собственности на Западе

- •§ 4. Россия: от государственного социализма к новому общественному строю

- •Экономический тренинг

- •Ключевые термины и понятия

- •2. Дискуссионные вопросы

- •7. Вопрос для выяснения, что такое приватизация,

- •8. Вопрос будущим юристам

- •9. Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице 3.4.

- •Глава 4. Типы организации хозяйства

- •§ 1. Натуральное и товарное производство

- •§ 2. Экономические формы продуктов

- •§ 3. Трудовая теория стоимости

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Верно — неверно

- •3. Тест о натуральном хозяйстве в нашей стране

- •5. Задача по закону стоимости

- •6. Вопросы на сообразительность

- •7. Сравнительный анализ экономических систем

- •8. Оцените значение следующих теоретических положений для современной экономики

- •9. Прокомментируйте статистические данные, приводимые в таблице 4.2

- •Глава 5. Деньги: история и современность

- •§ 1. Сущность и функции денег

- •§ 2. Современные денежные средства

- •§ 3. Инфляция

- •Экономический тренинг

- •Ключевые термины и понятия

- •2. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой колонке

- •9. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в таблицах 5.6 и 5.7

- •Глава 6. Рынок и законы его функционирования

- •§ 1. Экономическая роль и системная структура рынка

- •§ 2. Типы рыночных связей

- •Основные черты стихийного и регулируемого рынка

- •§ 3. Законы спроса и предложения

- •Шкала спроса

- •Шкала предложения

- •§ 4. Воздействие спроса и предложения на цену

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Тест: знаете ли Вы, что такое рыночная экономика?

- •8. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в таблицах 6.1 и 6.2

- •Глава 7 виды взаимодействия субъектов рынка: конкуренция и монополия

- •§ 1. Конкуренция и ее экономическая роль

- •§ 2. Монополистические объединения

- •§ 3. Синтез конкуренции и монополии

- •§ 4. Россия: от абсолютной монополии к конкурентному рынку

- •Основные признаки абсолютной монополии и конкурентного рынка:

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Какое из следующих утверждений больше других относится к рыночной экономике?

- •3. К терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой колонке

- •Раздел III микроэкономика. Производство и обращение новой стоимости

- •Глава 8

- •Бизнес: социально-экономическая сущность и организация

- •§ 1. Микроэкономика и ее структура

- •§ 2. Предпринимательство и его роль в экономике

- •§ 3. Управление фирмой

- •§ 4. Процесс производства новой стоимости

- •§ 5. Теория прибавочной стоимости

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые слова и понятия

- •2. Тест

- •4. Тесты по организации бизнеса

- •5. Вопрос будущим юристам Какие пути и средства

- •6. Тест

- •Глава 9. Воспроизводство индивидуального капитала

- •§ 1. Простое воспроизводство капитала фирмы

- •§ 2. Расширенное воспроизводство индивидуального капитала

- •§ 3. Научно-технический прогресс и эффективность накопления

- •4. Тест о накоплении капитала. Накопление капитала — это:

- •5. Вопросы на сообразительность

- •6. Сравнительный анализ воспроизводства капитала фирмы

- •Раздел IV

- •Глава 10 заработная плата

- •§ 1. Теории распределения доходов

- •§ 2. Социально-экономическая природа заработной платы

- •§ 3. Стимулирующая роль форм заработной платы

- •§ 4. Реальная заработная плата

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Дискуссионные вопросы

- •3. Вопросы для коллективного обсуждения

- •Вопросы из зарубежных учебников по экономике

- •5. Прокомментируйте статистические данные, касающиеся заработной платы

- •6. Проблемы для будущих юристов

- •7. Статистический анализ

- •8. Вопрос на сообразительность

- •Глава 11. Прибыль

- •§ 1. Реализация и распределение прибыли

- •§ 2. Норма прибыли и ее экономическая роль

- •§ 3. Норма прибыли торгового бизнеса

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Проблемные вопросы

- •3. Логическая задача

- •4. Тест

- •6. Вопросы о торговой прибыли

- •7. Дискуссионные вопросы

- •Глава 12 доходы от собственности

- •§ 1. Кредит и его формы

- •§ 2. Норма банковской прибыли

- •§ 3. Акционерное общество и рынок ценных бумаг

- •§ 4. Рента

- •Экономический тренинг

- •1. Ключевые термины и понятия

- •2. Вопрос для обсуждения

- •3. Логическая задача

- •4. Вопрос на выявление эрудиции

- •5. Найдите наиболее подходящий вариант ответа

- •6. Дискуссионный вопрос

§ 2. Монополистические объединения

Классификация монополий

В первую очередь важно учесть, что в экономической теории термин «монополия» используется для обозначения двух разных понятий. Так, в теме 3 говорилось о монополии применительно к отношениям собственности. Имелось в виду единовластие в присвоении имущества (монополия собственности) и в его хозяйственном использовании (монополия хозяйствования). Здесь пойдет речь о рыночной монополии. Монополия (греч. monos — один; poleo — продаю) в этом смысле — захват физическим или юридическим лицом части или всего рыночного пространства и установление на нем своего господства.

Как известно, на рубеже XIX—XX вв. произошла широкомасштабная монополизация рынка. Свободная конкуренция стала исторически соответствовать периоду классического капитализма. В более полной мере она проявилась, пожалуй, только в Англии и лишь в XIX в. В современных условиях свободное рыночное соперничество стало редким явлением. Так, в западных странах это явление можно наблюдать, например, на рынке ценных бумаг и на рынке, где фермеры продают сельскохозяйственную продукцию.

Но в период становления корпоративного и финансового капитала свободная конкуренция уступила многие свои позиции монополистическим объединениям. Монополизация экономически явилась закономерным следствием большого скачка в концентрации и централизации промышленного производства под воздействием научно-технического прогресса. Профессор П. Самуэльсон особо подчеркивает это обстоятельство: «Экономике крупного производства, возможно, присущи определенные факторы, ведущие к монополистическому содержанию организации бизнеса. Это особенно наглядно проявляется в быстро меняющейся области технологического развития. Ясно, что конкуренция не смогла бы долго просуществовать и быть эффективной в среде бесчисленного множества производителей».

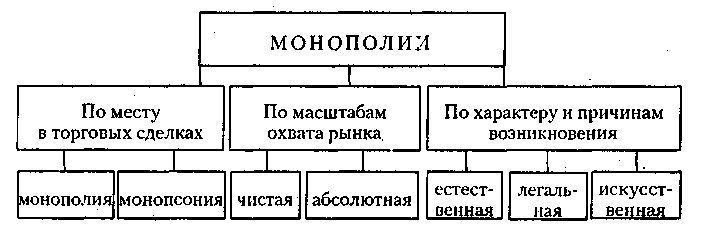

Монополии можно классифицировать :га следующие виды, различающиеся по разным основаниям (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Виды монополий

1. По месту в торговых сделках монополии подразделяются на два вида:

А. Объединение предприятий, продающее определенные товары множеству покупателей, — монополия.

Б. Хозяйственное объединение, скупающее какие-то продукты у всех продавцов, — монопсония. Например, гигантские по своим размерам корпорации пищевой промышленности превращаются в монопсонии по отношению к фермерам, сбывающим им сельскохозяйственную продукцию.

2. С учетом степени охвата рынка выделяются следующие виды монополистических организаций:

А. В масштабе одной отрасли рыночной деятельности — чистая монополия. В этом случае действует один продавец, доступ на рынок для возможных конкурентов закрыт, продавец имеет полный контроль над количеством товара, предназначенного для продажи, и его ценой.

В отраслевом масштабе обычно развертывается деятельность чистой монопсонии. В отсутствие каких-либо конкурентов она полностью контролирует скупку продукции множества товаропроизводителей по установленной ею цене.

Б. В масштабе национального хозяйства может сформироваться абсолютная монополия. Она находится в руках государства или его каких-то хозяйственных органов (например, государственная монополия внешней торговли и т.п.).

Аналогично — в общенациональном масштабе — действует абсолютная монопсония.

3. В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды монополистических объединений:

А. Естественная монополия. Ею обладают собственники и хозяйственные организации, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы производства (например, редкие металлы, особые земельные участки под виноградники). Сюда также от носятся некоторые отрасли и виды производства, в которых из-за особой технологии недопустимо развивать конкуренцию.

Так, в Федеральном законе «О естественных монополиях» (принятом Государственной Думой 19 июля 1995 г.) естественной монополией признано состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства. Такая эффективность выражается в существенном понижении издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства. Причем товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами.

Данный Федеральный закон регулирует деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

транспортировка газа по трубопроводам;

услуги по передаче электрической и тепловой энергии;

железнодорожные перевозки;

услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;

услуги общедоступной электрической и почтовой связи.

Б. Легальные монополии, образующиеся на законном основании. К ним можно причислить формы монополизации, как бы защищенные от конкуренции:

а) патентная система. Такая система действует в нашей стране в соответствии с «Патентным законом Российской Федерации» (принятым 23 сентября 1992 г.). Закон устанавливает, что выданный физическим и юридическим лицам патент удостоверяет приоритет, авторство

изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на их использование. Данный закон регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

б) авторские права. Так, Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (принятый 9 июля 1993 г.) установил, что автору (физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы и искусства) принадлежит исключительное право на использование его произведения в любой форме и любым способом. Закон регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещаний (смежные права);

в) товарные знаки. Согласно Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (принятому 23 сентября 1992 г.), владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лица ми. Этот Закон регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

3. Искусственные монополии. Под этим условным названием (которое отделяет данные организации от естественных монополий) имеются в виду объединения, создаваемые ради получения монополистических выгод.

Искусственная монополия преднамеренно меняет структуру рыночного пространства в своих интересах:

создает барьеры для вхождения на рынок новых соперников (захватывает источники сырья и энергоносителей, через зависимые банки не выдает кредиты для хозяйственных нужд новым предприятиям и т.п.);

создает очень высокий (по сравнению с конкурентами) уровень технологии производства;

применяет более крупный капитал, позволяющий добиться большего эффекта от масштабов производства;

теснит конкурентов хорошо поставленной рекламой.

Искусственные монополии выступают в виде ряда конкретных форм: картеля, синдиката, треста и концерна.

Картель — союз нескольких предприятий одной отрасли промышленности, в котором его участники сохраняют свою собственность на средства и продукты производства, а созданные изделия сами реализуют на рынке, договариваясь о квоте — доли каждого в общем выпуске продукции, о продажных ценах, распределении рынков и др. Синдикат — объединение ряда предприятий, изготавливающих однородную продукцию; здесь собственность на материальные условия хозяйствования сохраняются за участниками объединения, а готовая продукция реализуется как их общее достояние через созданную для этого контору. Трест — монополия, в которой создается совместная собственность данной группы предпринимателей на средства производства и готовую продукцию. Концерн — союз формально независимых предприятий (обычно из разных отраслей промышленности, торговли, транспорта и банков), в рамках которого головная фирма организует финансовый (денежный) контроль за всеми участниками. Концерн получил сейчас широкое распространение.

Монополизация рынка не случайна. Она расчищает рыночное пространство от конкурентов. Это дает те экономические выгоды, которые образуются в результате установления монопольных цен.

Монопольное ценообразование

Не будет преувеличением сказать, что монополии производят полный переворот в рыночном ценообразовании. Можно отметить кардинальные отличительные особенности монополистического ценообразования.

1. Главная особенность такова. При свободной конкуренции спрос покупателей и предложение продавцов целиком зависят от рыночной цены, на которую никто из участников торговых сделок не может повлиять. Но фирмы-монополисты сами и по своему усмотрению устанавливают рыночную цену на производимую ими продукцию.

Как известно, равновесная цена на конкурентном рынке отражает взаимодействие спроса и предложения (соответственно кривой спроса и кривой предложения). В противовес этому монополистические объединения совершенно не принимают во внимание объективно необходимый объем производства благ. Поэтому при определении динамики цен на продукцию монополий на графике, показывающем процесс образования равновесной цены, вообще отсутствует кривая предложения.

Эти организации манипулируют (управляют) законом спроса: но своему произволу воздействуют на цену и объем спроса в своих интересах. Господствующие на рынке фирмы используют в качестве своего основного инструмента манипулирования монопольную цену.

Монопольная цена — особый вид рыночной цены, которая устанавливается на уровне выше или ниже общественной стоимости или равновесной цены в целях получения монопольного дохода.

Профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи (США) в учебнике «Экономика» так раскрывают механизм монополистического ценообразования: «Монополисты не принимают цену как данную: Их можно охарактеризовать как цепопроизводителей, ибо они принимают рыночную кривую спроса как данную и сами выбирают как цену, так и объем выпуска. Поскольку между ценой монополиста и уровнем выпуска не существует никаких взаимосвязей, то для монополиста не существует кривой предложения».

2. Особенность монополистического ценообразования состоит также в том, что компании — продавцы изделий устанавливают монопольно высокие цены на свою продукцию, которая превышает общественную стоимость или возможную равновесную цену. Это достигается тем, что монополисты преднамеренно создают зону дефицита, сокращая объемы производства и искусственно создавая повышенный покупательский спрос. Такое поведение можно проследить на графике (рис. 7.2).

Цена

продукции

Цена

продукции

Объем выпуска

Рис. 7.2. Цена и выпуск продукции в условиях конкуренции и монополии

Предположим, что в какой-то отрасли до захвата ее рынка монополией (т.е. в условиях конкуренции) цена равновесия Яр образовалась на уровне точки равновесия Р, где пересеклись кривая спроса С1 — С2 и кривая предложения П1 — П2. При этом равновесный объем выпуска продукции составил величину Кр. Но затем монополия, учитывая эластичный спрос, сокращает уровень выпуска продукции до величины Км. Это в конце концов позволяет установить монопольно высокую цену Цм.

При каждом новом повышении цен монополия, разумеется, учитывает потери, которые она несет от уменьшения объема производства и продажи товаров. Чтобы перекрыть такую утрату дохода, она устанавливает цены на столь высоком уровне, чтобы выручка от реализации меньшего количества изделий покрывала упущенную выгоду и давала возросшую сумму дохода.

3. Иначе поступает фирма, захватившая рынок, на котором мелкие товаропроизводители сбывают свою продукцию. Монопсония устанавливает монопольно низкие цены на товары, закупаемые у аутсайдеров (предприятий, не вошедших в монополистические объединения). Понижение цены по сравнению с общественной стоимостью или возможной равновесной ценой достигается посредством искусственного создания зоны избытка продукции. В этом случае монопсония преднамеренно уменьшает закупки товаров, из-за чего их предложение превышает монополистический спрос. Так обычно поступают монопсонии, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, скупаемой у массы мелких ферм. Наглядно представить их поведение можно по рисунку 7.3.

Рис. 7.3. Цена и закупки товаров при конкуренции и монопсонии

Допустим, что в отрасли промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье, в условиях конкуренции равновесная цена Цр устанавливается на уровне точки равновесия Р при пересечении кривой спроса С1 — С2 и кривой предложения П1 — П2. Тогда равновесное количество продаваемого сырья составляет величину Кр. Но если монопсония уменьшает закупки продукции у фермеров до уровня Км, то устанавливается монопольно низкая цена Цм. Такая цена дает монопсонии желаемую выгоду. Ее выигрыш возрастает с каждым новым снижением закупочных цен, что является результатом преднамеренного создания зоны избытка реализуемой продукции.

Характерен такой пример. Монопсонии западных стран издавна закупают дешевое сырье у предпринимателей и мелких товаропроизводителей стран Азии, Африки и Латинской Америки. Низкие цены устанавливаются на ряд товаров традиционного африканского экспорта (чай, кофе, какао-бобы). В целом индекс цен для 16 основных экспортных товаров африканских стран снизился к концу 1987 г. в 2 раза по сравнению с 1977 г.

4. Наибольшие особенности ценообразования наблюдаются в случае, если по отношению к мелким производителям одновременно действуют монополии и монопсонии. Тогда образуются так называемые ножницы цен. Речь идет о монопольно высоких и монопольно низких ценах, уровни которых удаляются друг от друга подобно расходящимся лезвиям ножниц. Такое движение цен основывается на расширении :юн избытка и дефицита товаров. Оно характерно для многих предприятий обрабатывающей промышленности, которые в условиях инфляции повышают цены на свои готовые изделия в несколько раз больше, чем увеличиваются цены в добывающих и сельскохозяйственных отраслях.

Во второй половине XX в. с ростом сферы агробизнеса в США, Франции, Великобритании и других западных странах ножницы цен стали одним из главных методов, с помощью которого крупные фирмы вытеснили мелких и средних фермеров из сельскохозяйственного производства.

В нашей стране «ножницы цен» использовались особенно широко в период индустриализации народного хозяйства. Государство, выполняя роль монополии и монопсонии, устанавливало относительно высокие цены на промышленные изделия и очень низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье, чем нанесло большой ущерб экономике села. До сих пор такого рода ножницы цен не устранены (табл. 7.2).

Таблица 7.2. Индексы цен реализации и приобретения продукции

сельскохозяйственными предприятиями в Российской Федерации

(в среднем за год; в разах к предыдущему году)

|

1991 |

1992 |

1993 |

Индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции |

1,6 |

9,4* |

8,1* |

Индекс цен приобретения промышленной продукции и услуг |

1,9 |

16,2 |

10,7 |

*Без учета дотаций

В дополнение к данным, приведенным в таблице 7.2, можно отметить следующее. В 1994 г. цены на средства производства, выпущенные для сельского хозяйства, росли в 3 раза быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию. Следует ли удивляться тому, что за последние годы сельское хозяйство находится в глубоком упадке?

Какие выводы вытекают из всего сказанного о монополистическом ценообразовании?

Прежде всего очевидно, что монополистические объединения ликвидируют равновесную цену и ее регулирующую роль. На смену ей приходит монополистический беспредел в установлении цен.

Далее, рассмотренное нами ценообразование — это средство перераспределения части доходов товаропроизводителей, аутсайдеров и потребителей в пользу монополий и монопсонии. Разница между уровнем

монопольно высокой и монопольно низкой цен, с одной стороны, и стоимостью продукции (равновесной ценой, образующейся при конкуренции), с другой, — своего рода дань, которой облагаются субъекты рынка, не входящие в монополистические объединения.

Наконец, в тот Период, когда устанавливаются повышенные цены, у монополий, естественно, пропадает всякий интерес к внедрению достижений научно-технического прогресса. Более того, монополисты преднамеренно сдерживают совершенствование техники и технологии с тем, чтобы не подорвать искусственно установленный дефицит, а стало быть, и не лишиться монополистических выгод. Они скупают новейшие патенты на изобретения и, как говорится, кладут под сукно — не допускают их применения в производстве. Они поступают так до тех пор, пока обострившаяся конкуренция не вынудит их внедрять научно-технические достижения.

Таким образом, поведение фирм-монополистов наносит ущерб использованию производственных возможностей страны. Подсчитано, что в США чистые убытки от нерационального использования ресурсов в 80-е годы составили 0,5—2% валового национального продукта.

После конкретного анализа конкуренции и монополии мы рассмотрим более общий вопрос. В чьей власти сейчас на Западе находится рыночное пространство: на нем господствует конкуренция или монополия?