- •Раздел 5. Человек и его здоровье.

- •5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы.

- •5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека.

- •5.3. Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.

- •5.3.1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.

- •5.3.2.Обмен веществ в организме человека.

- •5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой.

- •5.5. Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека.

- •5.5.1 Органы чувств (анализаторы). Строение и функции органов зрения и слуха.

- •5.5.2.Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека.

5.3. Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.

5.3.1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.

5.3.2.Обмен веществ в организме человека.

Внутренняя среда организма человека

Поддержание относительного постоянства состава и показателей внутренней среды организма — гомеостаза — является одним из неотъемлемых свойств живого. У одноклеточных организмов оно достигается за счет диффузии и осмоса, тогда как подавляющее большинство клеток многоклеточных организмов утрачивает непосредственный контакт с окружающей средой и омывается жидкостями внутренней среды, на которых и лежит гомеостатическая функция, связанная с транспортировкой необходимых организму веществ и продуктов обмена. Внутреннюю среду организма формируют кровь, тканевая жидкость и лимфа.

Состав и функции крови

Кровь — это особый вид соединительной ткани, выполняющей ряд важнейших функций: транспортную, регуляторную, защитную и гомеостатическую. Транспортная роль крови заключается в обеспечении процессов дыхания, переносе питательных веществ и выделении. Не менее активно она принимает участие и в регуляции функций организма, так как в ней содержатся гормоны и другие биологически активные вещества. Защитная функция крови связана с поддержанием иммунитета и способностью к свертыванию. Потеря 30% крови приводит к смерти.

Объем крови в организме человека с массой тела около 70 кг достигает 5-5,5 л. Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и форменных элементов.

Плазма крови содержит неорганические и органические вещества. Неорганические вещества плазмы — это вода (90%) и минеральные соли (0,9%), а органические — белки (7%), жиры (0,8%) и углеводы (0,12%). Все они в одинаковой мере жизненно необходимы, так как белок плазмы фибриноген принимает участие в свертывании крови, а глюкоза обеспечивает питание клеток. Лишенная фибриногена плазма называется сывороткой. Плазма связывает и переносит некоторое количество газов (в основном углекислый газ), питательные вещества и продукты обмена веществ, а также выполняет регуляторную функцию и формирует защитные свойства организма.

Форменные элементы крови. К форменным элементам крови относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (рис. 5.41). Эритроциты, или красные кровяные тельца, — безъядерные клетки 7-8 мкм в диаметре и около 2 мкм в толщину. Они содержат гемоглобин, который обратимо связывает кислород и углекислый газ. Гемоглобин, присоединивший кислород, называется ок- сигемоглобином, а его комплекс с углекислым газом — карбгемоглобином. Кровь, обогащенная кислородом, имеет более яркий, алый цвет и называется артериальной, а обедненная им — венозная — более темного, красного цвета.

Форма двояковогнутого диска, присущая эритроцитам, способствует увеличению площади поверхности связывания кислорода и облегчает движение эритроцитов по сосудам. Количество эритроцитов достигает 4,9-5,5 млн в мм3. Они образуются в красном костном мозге, функционируют около 120 суток, при этом могут надолго задерживаться в капиллярах кожи, печени и селезенке. Эти органы называют «депо» крови. Разрушаются эритроциты в печени, селезенке и костном мозге. Функцией эритроцитов является транспорт кислорода и углекислого газа.

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, — крупные, часто бесформенные клетки диаметром 4,5-18 мкм, имеющие ядро. Количество лейкоцитов колеблется от 4 до 9 тыс. в мм3. Как и эритроциты, они образуются в красном костном мозге, а дозревают в селезенке и лимфатических узлах. Жизненный цикл лейкоцитов различен: одни живут несколько часов, а другие — на протяжении всей жизни человека. Разрушаются лейкоциты в слизистой оболочке пищеварительного тракта, местах воспаления, селезенке, костном мозге и других органах иммунной системы. Основная функция лейкоцитов — защитная (формирование иммунитета), их количество существенно возрастает при попаданий в организм болезнетворных агентов.

Некоторые лейкоциты выделяют специальные белки-антитела, которые связывают этих возбудителей, ослабляют и могут уничтожать, их называют лимфоцитами, а другие — поглощают возбудителей различных заболеваний и чужеродные белки путем фагоцитоза. Такие лейкоциты называются фагоцитами. Скопление мертвых микроорганизмов, живых и погибших фагоцитов образует желтоватую массу, которая называется гноем.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — это мелкие бесцветные, безъядерные обломки клеток 2-4 мкм в диаметре. Их количество достигает 200-400 тыс. в мм3. Образуются они в красном костном мозге, функционируют в течение 8-11 суток. Разрушаются тромбоциты в местах нарушения целостности кровеносных сосудов, где образуют тромбы. Тромбоциты выполняют защитную функцию, поскольку, принимая участие в свертывании крови, они препятствуют кровопотере и попаданию различных инфекционных агентов.

Свертывание крови

Даже малейшее нарушение покровов тела и целостности сосудов может привести к кровопотере, однако благодаря возникновению в процессе эволюции такой важной защитной реакции, как свертывание крови, человек не погибает от кровопотери. Свертывание крови представляет собой сложный процесс образования сгустка крови — тромба, который предотвращает как кровопотерю, так и попадание в организм разнообразных веществ и возбудителей заболеваний.

Нарушение целостности сосудов обычно сопровождается скоплением тромбоцитов около места повреждения и запуском каскада реакций свертывания крови, в которых принимают участие белки тромбопластин и протромбин, витамин К и кальций. Результатом этих событий является превращение растворимого белка фибриногена в растворимый фибрин, который формирует густую сеть. В этой сети запутываются как собственно тромбоциты, так и другие клетки крови. Окончательное формирование тромба связано с его уплотнением.

Заболевания крови

Наиболее распространенными заболеваниям крови являются разнообразные анемии, лейкемия, гемофилия и др. Анемии могут быть вызваны изменением структуры гемоглобина и снижением количества переносимого им кислорода, например серповидноклеточная анемия. Лейкемия, или рак крови, связана с увеличением количества незрелых лейкоцитов в крови, а гемофилия — это нарушение свертывания крови.

Лимфа

Лимфой называется желтоватая жидкость, заполняющая лимфатическую систему. По своему составу она подобна крови, однако в ее плазме содержится намного больше белков, а форменные элементы представлены в основном лейкоцитами. Лимфа начинает образовываться в лимфатических капиллярах, куда поступает избыток тканевой жидкости (сама тканевая жидкость в основном состоит из плазмы крови и лейкоцитов, выдавленных через стенки капилляров). В лимфатических узлах лимфа пополняется лимфоцитами, здесь же задерживаются возбудители различных заболеваний. Лимфа течет по сосудам лимфатической системы в одну сторону, собираясь в самый большой из них — грудной проток, который впадает в нижнюю полую вену. Лимфа выполняет транспортную и защитную функции.

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет

Группы крови

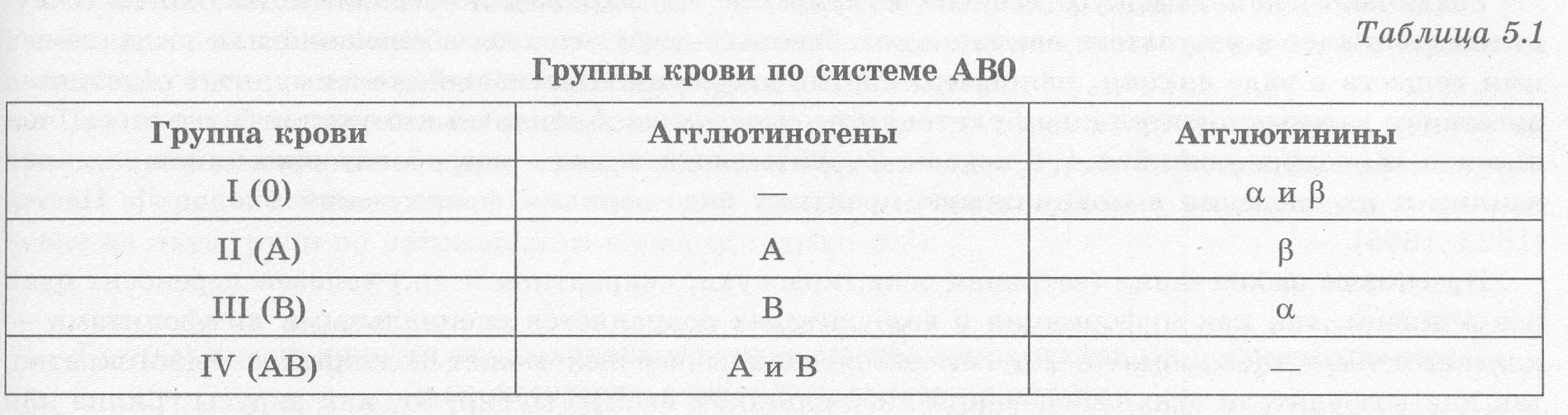

При значительных кровопотерях и некоторых заболеваниях требуется переливание крови, однако в прошлом это приводило к смерти пациентов или тяжелым расстройствам здоровья. Причиной данного явления оказалось склеивание эритроцитов у лиц, которым переливают кровь — реципиентов. Исследования показали, что эритроциты могут нести специальные белки-агглютиногены, обозначаемые большими латинскими буквами А и В, тогда как в плазме крови могут содержаться другие белки — агглютинины, обозначаемые греческими буквами α и β. Во избежание склеивания эритроцитов — агглютинации — в крови одного и того же человека не должны встретиться одноименные агглютинины и агглютиногены (А и α, В и β). Всего было выделено четыре группы крови по системе АВО, обозначаемые римскими цифрами или буквами латинского алфавита: I (0), II (А), III (В), IV (АВ) (табл. 5.1).

Переливание крови.

На знании этих особенностей основано переливание крови при кровопотерях и хирургических операциях. Лиц с I группой крови называют универсальными донорами, так как их кровь можно переливать лицам с любой группой крови. Людям со II группой крови можно переливать кровь лиц с I и II группами крови, а лицам с III — кровь I и III групп. Лиц с IV группой крови называют универсальными реципиентами, так как им можно переливать кровь любой группы (рис. 5.42).

В настоящее время при переливании используют кровь только группы реципиента, поскольку, кроме системы АВО существуют и другие системы, например система резус. Лица, мембраны эритроцитов которых несут специальный белок на поверхности, называются резус-положительными, а не имеющие его — резус-отрицательными. При переливании крови лиц с положительным

резусом людям с отрицательным резус-фактором также происходит агглютинация. Данная система получила свое название от макак резус, у которых она впервые была найдена.

Резус-фактор имеет значение и для протекания беременности, поскольку, если мать резус-отрицательна, а плод — резус-положителен, то при родах его кровь может попасть в кровь матери, и ее организм начнет вырабатывать антитела (агглютинины) на антигены (агглютиногены) эритроцитов, что при следующей беременности может привести к серьезным осложнениям.

Иммунитет

Иммунитетом называют способность организма защищать собственную целостность и биологическую индивидуальность.

В основе иммунитета лежит невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Основы учения об иммунитете были разработаны И. И. Мечниковым и П. Эрлихом (Нобелевская премия за 1908 год в области физиологии и медицины).

Сущность иммунных реакций заключается в том, что высокомолекулярные органические вещества, в частности белки и полисахариды, проникшие во внутреннюю среду организма, воспринимаются как чужеродные — антигены, и в ответ на их появление начинается выработка специальных веществ — антител, которые связывают и обезвреживают эти антигены, а также стимулируют процесс фагоцитоза.

Иммунитет может быть естественным и искусственным. Естественный иммунитет вырабатывается организмом без искусственных вмешательств, тогда как искусственный возникает только после введения в организм специальных лекарственных форм.

Естественный иммунитет может быть врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет формируется благодаря проникновению антител через плаценту или при передаче их с молоком матери, тогда как приобретенный — только в результате перенесения различных заболеваний.

Различают два вида искусственного иммунитета — активный и пассивный. Активный иммунитет возникает в результате введения ослабленных возбудителей заболеваний или выделяемых ими веществ в виде вакцин, например, против дифтерии. Пассивный же иммунитет обусловлен внесением готовых антител к возбудителям — сывороток. Активный иммунитет более стоек, чем пассивный, сохраняющийся 4-6 недель. Значительный вклад в разработку принципов создания вакцин и их введения в медицинскую практику внес великий французский биолог JI. Пастер (1822-1895).

Некоторые заболевания (ветряная оспа, краснуха, скарлатина и др.) человек переносит один раз в жизни, так как информация о возбудителях сохраняется специальными лимфоцитами — клетками иммунной памяти. Другим заболеваниям человек может подвергаться многократно, так как возбудители этих заболеваний либо слишком быстро мутируют, как вирусы гриппа или иммунодефицита человека, либо иммунитет на них возникает временно.

Ряд антигенов, например пыльца растений, домашняя пыль, кошачья шерсть, способны вызывать особенную, ураганную форму иммунологического ответа, которая проявляется в повышении чувствительности организма к ним, — аллергию. Такие антигены называются аллергенами. Аллергия развивается, как правило, не при первом, а при повторном контакте с аллергеном. При аллергии организм отвечает на аллерген чрезмерной реакцией, повреждающей его собственные клетки и ткани в результате отека, воспаления, спазма и расслабления гладкой мускулатуры, других нарушений. Биологическое значение аллергии не выяснено.

В последнее время тревогу врачей во всем мире вызывает снижение иммунитета, особенно у подрастающего поколения. Иммунодефицитные состояния организма, при которых восприимчивость организма к различным инфекционным агентам повышается, могут быть вызваны разными причинами, начиная от неблагоприятных условий окружающей среды и эмоциональных потрясений и заканчивая перенесенными заболеваниями. Однако наиболее опасной из этих причин является ВИЧ.

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека

В организме человека одновременно происходит непостижимое количество химических реакций, которые обеспечивают его функционирование как целостной системы. Совокупность этих реакций называется обменом веществ, или метаболизмом, который имеет две стороны — катаболизм и анаболизм.

Поскольку человек относится к гетеротрофным существам, он нуждается в постоянном поступлении органических веществ из окружающей среды как для построения собственного организма, так и для обеспечения его потребностей в энергии. Однако белки, липиды и углеводы, которые мы в основном получаем с пищей, не могут попасть в организм в том виде, в котором мы их потребляем, поскольку белки, например, могут вызвать различные заболевания или даже гибель организма. Поэтому они проходят в пищеварительной системе сложный процесс механической и химической обработки, который обеспечивает их расщепление до простых веществ. Эту стадию обмена веществ называют подготовительной, основные стадии происходят в клетках, а заключительной стадией называется удаление конечных продуктов расщепления из организма.

Органические вещества, поступившие в клетку, в основном направляются на энергетические потребности клетки. Элементарное поддержание жизнедеятельности и активная деятельность требуют различных затрат энергии, поэтому на уровне организма различают основной и общий обмены. Основной обмен — это энергозатраты в стандартных условиях у спокойно лежащего, но не спящего человека утром натощак. Он необходим для работы внутренних органов и расслабленных мышц. Взрослый человек расходует в день около 100,56 кДж на 1 кг массы в сутки, а подросток — 142,6 кДж на 1 кг.

Общий обмен во многом зависит от образа жизни человека, его профессии и возраста и в среднем почти в два раза превышает основной обмен.

На основе исследования обмена веществ разработана концепция рационального питания, согласно которой количество и качество потребляемой пищи должно соответствовать потребностям организма. На ее основе разрабатываются нормы питания.

Под нормой питания следует понимать общее количество пищи и соотношение ее компонентов, которые обеспечивают нормальное состояние здоровья людей разного возраста, пола, способа жизни и труда, соответствуют биологической природе человека. В настоящее время население делят на пять групп по потребностям в энергии (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Группы интенсивности труда взрослого трудоспособного населения и рекомендованные в соответствии с этим потребности в энергии

|

Группа интенсивности труда |

Характер деятельности |

Потребность в энергии, кДж на 1 кг массы тела в сутки |

|

I |

В основном умственный труд |

167,4 |

|

II |

Легкий физический труд |

179,9 |

|

III |

Труд средней тяжести |

192,5 |

|

IV |

Тяжелый физический труд |

221,7 |

|

V |

Особо тяжелый физический труд |

255,2 |

Основными источниками энергии в пище являются углеводы, белки и липиды. Так, в результате расщепления 1 г белков и углеводов выделяется по 17,2 кДж, а липидов — 38,9 кДж энергии. Несмотря на то, что эти вещества могут заменять друг друга по количеству выделяемой энергии, а их обмены взаимосвязаны, это не означает, что можно перейти на питание только одним из видов органических веществ, так как это приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и состояния здоровья в целом.

Потребность в сбалансированном питании обусловлена еще и тем, что в белках содержатся незаменимые аминокислоты, а в состав липидов входят незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, однако являются жизненно необходимыми для обновления и построения различных структур.

В суточном рационе взрослого человека белки, липиды и углеводы используются в соотношении 1:1:4. Среднесуточная потребность человека в основных органических веществах определяется возрастом, полом, профессией и другими показателями. В среднем за сутки взрослый человек должен потреблять 80-100 г белков, столько же жиров (25-30 г из них должны быть растительными) и 350-400 г углеводов (простых из них должно быть не больше 50-100 г), причем для мужчин эти нормы несколько выше, чем для женщин.

Кроме незаменимых амино- и жирных кислот, пища содержит еще некоторые компоненты, необходимые организму для нормального функционирования, например витамины и микроэлементы, однако их содержание в продуктах питания настолько мало, что количество потребляемой пищи часто должно превышать расчетные показатели.

Витамины

Витамины — это физиологически активные вещества, принимающие участие в процессе обмена веществ в качестве регуляторов процессов жизнедеятельности.

Витамины входят в состав многих ферментов и некоторых важнейших веществ, принимающих участие в процессах метаболизма.

Подавляющее большинство витаминов не синтезируется в организме человека и должно поступать с пищей, чаще всего растительной. Важная роль в обеспечении организма витаминами принадлежит микрофлоре толстого кишечника, которая вырабатывает, например, некоторые витамины группы В. В летний и осенний период организм получает их в достаточном количестве, тогда как в зимнее и особенно в весеннее время ощущается недостаток витаминов. Полное отсутствие какого-либо витамина в организме называется авитаминозом, однако оно встречается редко, гораздо более распространенное явление — пониженное содержание витамина в организме — гиповитаминоз. Гиповитаминоз настолько же небезопасен для процессов жизнедеятельности в организме, как и гипервитаминоз — повышенное содержание витамина. Например, при избытке витамина А возникают изменения кожи, слизистых оболочек и костей, головные боли и малокровие, а гипервитаминоз по витамину С может спровоцировать не только повреждения поджелудочной железы и почек, но и способствовать ускоренному выведению других витаминов из организма.

Всего известно около 20 витаминов и витаминоподобных веществ. По физико-химическим свойствам их делят на две группы: водорастворимые и жирорастворимые. К первой группе относятся витамины группы В и С, тогда как ко второй — A, D и Е.

Витамин А (ретинол) требуется в количестве 1-2 мг в сутки. Он имеется в рыбьем жире, яйцах, сливочном масле, моркови, шпинате и других растительных продуктах, содержащих ка- ротиноиды. Недостаток ретинола приводит к изменениям кожи и слизистых оболочек: их сухости, воспалению и размягчению слизистых и роговицы, поражению эпителия, пищеварительного аппарата, снижению остроты сумеречного зрения (так называемая «куриная слепота»), когда человек днем видит хорошо, а в сумерки зрительная чувствительность нарушается, также могут наблюдаться нарушения роста. Это связано с тем, что витамин А является компонентом зрительного пигмента палочек сетчатки — родопсина — и фактором роста.

Витамин В; (тиамин) должен поступать в организм в количестве 2-3 мг в сутки. Им богаты мука грубого помола (содержащая отруби), дрожжи, печень, почки и яйца. Нарушение поступления витамина В( приводит к развитию болезни бери-бери, симптомами которой являются расстройства нервной системы (полиневрит), сердечно-сосудистые заболевания и мышечная атрофия.

Витамин В2 (рибофлавин) требуется организму в количестве 1-3 мг в сутки. Сравнительно высокие его концентрации содержатся в дрожжах, им богаты хлеб (с мукой грубого помола), семена злаков, яйца, мясо, свежие овощи и фрукты, частично он синтезируется микрофлорой кишечника. При недостатке витамина В, происходит поражение слизистых оболочек, воспалениелизистой языка, поражения глаз, общая мышечная слабость и слабость сердечной мышцы, анемии.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) поступает в организм в количестве 10 мг в сутки. Им богаты мясные продукты, особенно печень и растительные продукты (зернобобовые), дрожжи и др. Недостаток витамина сопровождается развитием дерматитов, нарушением работы пищеварительного тракта, снижением умственных способностей.

Витамин В6 (пиридоксин) требуется организму в количестве 2-3 мг в сутки. Он находится в пшеничной и кукурузной муке, крупе, дрожжах, печени, почках, молоке, мясе, рыбе, синтезируется кишечными бактериями. Гиповитаминоз по витамину В6 сопровождается нарушениями белкового и жирового обмена, тошнотой, рвотой, нервными расстройствами, повышенной возбудимостью нервной системы, заболеваниями кожи.

Витамин В12 (цианкобаламин) должен поступать в организм в количестве 2,5-5 мг в сутки. Им богаты печень, почки, частично он синтезируется в кишечнике. Недостаток данного витамина приводит к нарушению пищеварения, малокровию, а иногда даже и к злокачественной анемии. Дефицит витамина В19 зачастую связан не с его недостатком в пище, а с нарушением его всасывания в пищеварительном тракте.

Витамин С (аскорбиновая кислота) требуется организму в количестве 80-100 мг в сутки, причем богаты им плоды черной смородины, шиповника, цитрусовые, капуста, шпинат и другие зеленые растения. Несмотря на то, что в картофеле содержится небольшое количество витамина С, это компенсируется значительным количеством потребляемого картофеля. При недостатке витамина С развивается цинга (скорбут), симптомами которой являются исхудание лица, отек и кровоточивость десен, многочисленные пятна, синяки и кровоизлияния на теле и внутренних органах, ломкость костей, нервно-психические расстройства, снижение устойчивости к различным заболеваниям. Поэтому при простудных и вирусных заболеваниях в первые дни рекомендуют принимать повышенные дозы витамина С (до 1 г).

Витамин D (кальциферол) требуется человеку в количестве 2,5-25 мг в сутки, причем наибольшие его количества нужны в детском возрасте. Частично витамин D синтезируется в коже на солнце. Источниками витамина являются рыбий жир, печень, масло и яйца. Гиповитаминоз по витамину D сопровождается нарушением формирования костной ткани, размягчением и искривлением костей — рахитом, нарушением формирования зубов.

Витамин Е (токоферол) требуется человеку в количестве 20-50 мг в сутки. Им богаты растительные масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое. Особенно высоко его содержание в масле, полученном из зародышей пшеницы, и в зеленом горошке. Продукты животного происхождения бедны токоферолом. Недостаток витамина Е приводит к нарушению формирования половых желез и бесплодию, мышечной дистрофии, появлению некрозов в печени, тканях мозга, особенно в мозжечке.

Витамины — нестойкие соединения, которые разрушаются в процессе хранения продуктов питания и приготовления пищи, особенно при термической обработке. Например, витамин С разрушается уже при 80 °С. Кроме того, значительная часть витаминов находится в поверхностных слоях овощей и фруктов, поэтому следует срезать как можно более тонкий их слой.

Таким образом, рациональное питание является залогом здоровья, хотя здоровый образ жизни заключается не только в нем.