- •Раздел 7. Экосистемы и присущие им закономерности.

- •7.1. Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.

- •Среды обитания организмов

- •Экологические факторы: абиотические, биотические, их значение

- •Видовая и пространственная структура экосистемы

- •Цепи и сети питания, их звенья. Трофические уровни

- •Правила экологической пирамиды

- •Составление схем передачи веществ и энергии (цепей и сетей питания)

- •Решение экологических задач

- •Основные водные экосистемы

- •Саморазвитие и смена экосистем

- •Устойчивость и динамика экосистем

- •Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека

- •Агроэкосистемы, их основные отличия от природных экосистем

- •7.5. Биосфера – глобальная экосистема. Учение в.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Эволюция биосферы.

- •Биосфера — глобальная экосистема

- •Учение в. И. Вернадского о биосфере и ноосфере

- •Живое вещество, его функции

- •Особенности распределения биомассы на Земле

- •Проблемы устойчивого развития биосферы

- •Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы

Правила экологической пирамиды

Поскольку трофические уровни различаются по ряду показателей, соотношение между ними в экосистеме можно изобразить графически — в виде экологической пирамиды.

Существует три вида экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида биомассы и пирамида энергии.

Пирамида чисел отражает численность особей на каждом трофическом уровне.

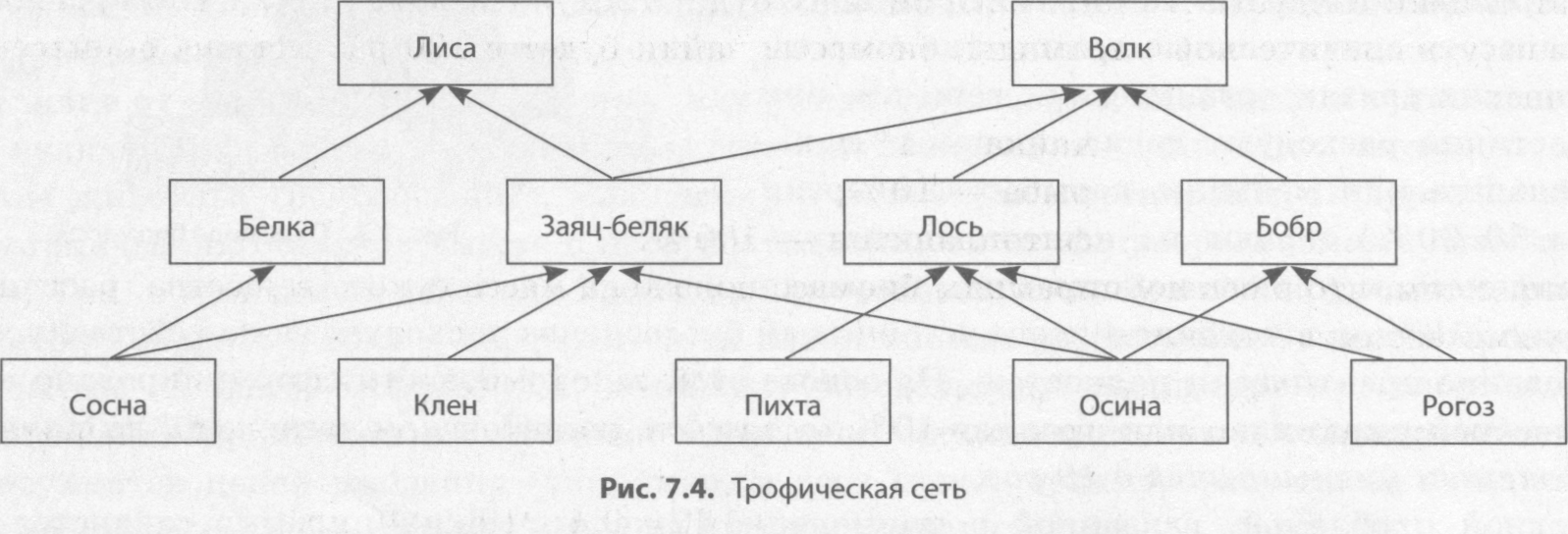

Пирамида биомассы базируется на количестве сухого органического вещества (рис. 7.3).

Пирамида энергии базируется на количестве энергии, заключенной в особях на каждом трофическом уровне.

В тех случаях, когда количество или масса продуцентов меньше, чем масса консументов, основание пирамиды меньше, чем ее вершина, и она оказывается перевернутой. Например, в дубовом лесу число деревьев невелико по сравнению с количеством насекомых, питающихся их тканями и опадом, а в глубоководных участках экосистемы биомасса продуцентов ничтожна, и органическое вещество поступает из других участков водоема. Перевернутыми могут быть исключительно пирамиды чисел и биомассы, тогда как пирамида энергии всегда суживается кверху.

Экологические пирамиды предоставляют наглядную основу для сопоставления разных экосистем, сезонных состояний одной и той же экосистемы, а также разных фаз изменения экосистемы. Кроме того, составление экологических пирамид дает человеку возможность получить максимальный выход продукции экосистемы. Пирамиды энергии считаются наиболее важными, поскольку они непосредственно обращаются к основе пищевых отношений — потоку энергии, необходимой для жизнедеятельности любых организмов.

Основой для составления пирамиды энергии является продуктивность экосистемы — количество энергии, производимое ею за определенный период времени. Несмотря на то, что продуценты могут запасать значительные количества энергии в химических связях органических веществ, они сами частично расходуют ее на процессы дыхания. Большие или меньшие количества энергии (обычно 80-90%) теряют на каждом последующем трофическом уровне консументы, сохраняя лишь около 10%, а в конечном итоге устойчивый биогеоценоз расходует ее на собственное функционирование практически полностью. На основе этой закономерности сформулировано правило экологической пирамиды, или правило 10 %: в каждом последующем звене цепи питания количество энергии уменьшается в 10 раз.

Основной проблемой, связанной с применением экологических пирамид, является точное и полное распределение организмов по трофическим уровням, так как многие консументы добывают пищу сразу на нескольких трофических уровнях, а растения не всегда целесообразно полностью включать в состав продуцентов, поскольку они содержат ряд нефотосинтезирующих частей или даже являются паразитами (повилика, заразиха).

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей и сетей питания)

Простое перечисление видов, обитающих на определенном участке территории или акватории, не дает полной информации об экосистеме, поскольку за рамками такого списка остаются взаимосвязи этих организмов. К тому же изучение пищевых цепей и сетей биогеоценозов предоставляет необходимые сведения о потоке энергии и веществ в экосистеме.

Для удобства записи цепи питания ее звенья записывают в строку слева направо, начиная с продуцентов, за которыми следуют консументы 1-го, 2-го порядков и т. д. Звенья пищевой цепи соединяют между собой стрелками, указывающими направление потока вещества и энергии. Например, на лугу злаки являются пищей для кузнечиков, которых потребляют мелкие насекомоядные птицы, а уже ими питаются змеи, опасность для которых представляют ежи. Эта пищевая цепь будет иметь следующий вид:

злаки →кузнечики →насекомоядные птицы → змеи →ежи.

Из данной записи видно, что злаки являются продуцентами, кузнечики — консументами 1-го порядка, птицы — консументами 2-го порядка, а змеи и ежи — консументами 3-го и 4-го порядка соответственно.

Иногда требуется составить пищевую цепь, руководствуясь лишь перечнем видов организмов, входящих в нее. В таком случае следует проанализировать не столько их систематическую принадлежность, сколько способ питания. Например, необходимо составить пищевую цепь по следующим данным: в африканской саванне широко распространены гепарды, антилопы, акации и гиены.

Сначала выделяем из предложенных видов продуценты — это растения (акации). Они, вне всякого сомнения, должны стоять на первом месте, поскольку все остальные виды — это животные (гетеротрофы). Теперь распределяем консументов согласно их положению в трофической цепи: антилопы являются растительноядными животными, гепарды — хищниками, гиены же — падалыцики.

Таким образом, пищевая цепь будет иметь следующий вид:

акации → антилопы → гепарды → гиены.

Однако возможна и более короткая цепь, в которой будет отсутствовать третье звено, поскольку гиены могут питаться и погибшими от бескормицы, болезней, ран или старости антилопами.

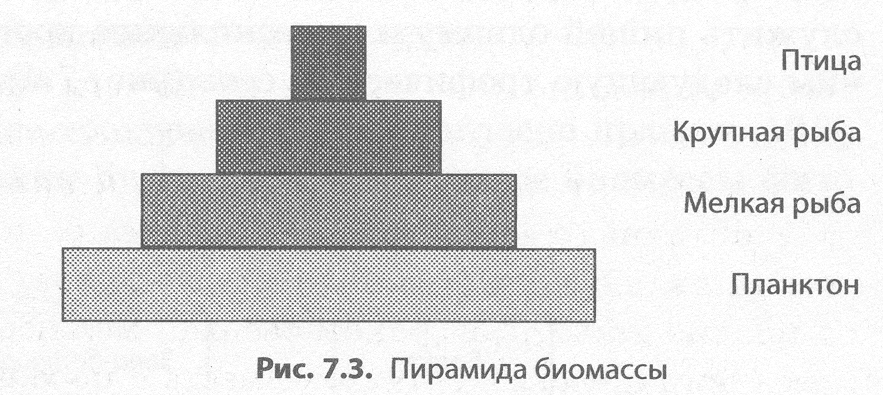

Аналогично следует поступить, если, имея список растений и животных, требуется составить пищевую сеть. Например, нам даны волк, лиса, лось, белка, бобр, сосна лесная, клен, заяц-беляк, пихта, осина и рогоз. Учитывая тот факт, что каждый компонент этой трофической сети может служить пищей одному или нескольким другим и иметь более чем один источник питания, получим следующую трофическую сеть (рис. 7.4).