- •Г истология нервной ткани. Спинной мозг.

- •Серое вещество спинного мозга

- •Белое вещество спинного мозга

- •Картинка с черепными нервами.

- •1. Двигательная система. Центральные и периферические параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика.

- •Физиологические рефлексы взрослого человека

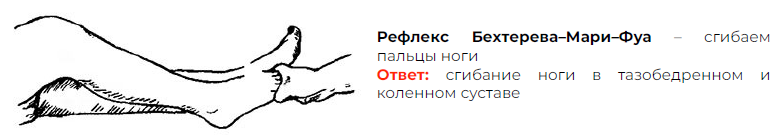

- •Патологические рефлексы

- •Кортикоспинальный путь

- •Кортиконуклеарный путь

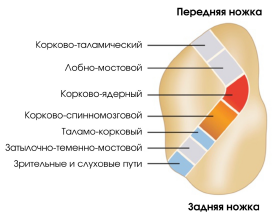

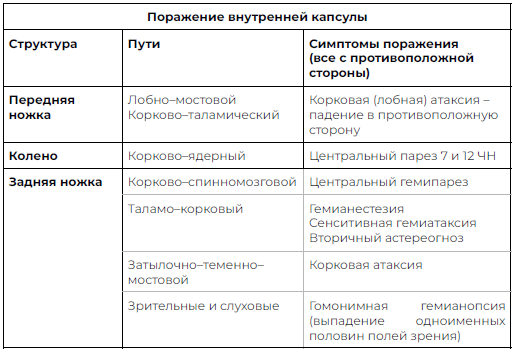

- •Внутренняя капсула

- •Поражения двигательной системы

- •Классификация парезов и плегий

- •Периферические (вялые) парезы

- •Особенности неврологических проявлений при поражении кортикоспинальных путей на различных уровнях

- •Клиническое исследование произвольных движений

- •2. Мозжечок и симптомы его поражения. Понятие мозжечковой атаксии (статическая атаксия, динамическая атаксия).

- •Симптомокомплексы поражения мозжечка

- •3. Система координации движений. Атаксии: мозжечковая, вестибулярная, сенситивная, корковая, диссоциативная (истерическая).

- •4. Структуры и функции экстрапирамидной системы. Синдромы поражения.

- •5. Паркинсонизм. Классификация паркинсонизма. Дифференциальная диагностика различных форм паркинсонизмов.

- •6. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение.

- •7. Гиперкинезы, клинические формы: атетоз, хорея, гемибаллизм, тремор, тики, дистонии, миоклонии.

- •8. Мышечные дистонии. Основные признаки мышечных дистоний. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.

- •9. Виды расстройств чувствительности: поверхностной, глубокой. Сложные виды нарушений чувствительности. Виды боли.

- •10. Типы расстройств чувствительности: периферические, корешковые, сегментарные, проводниковые, корковые. Сенситивная атаксия.

- •11. Зрительный анализатор, признаки его поражения на разных уровнях (сетчатка, зрительный нерв, перекрест, зрительный тракт, зрительный бугор, кора).

- •Признаки поражения зрительного анализатора на разных уровнях

- •12. Нейроофтальмологические методы исследования зрительной системы: исследование глазного дна и полей зрения. Варианты гемианопсий.

- •Варианты гемианопсий

- •13. Глазодвигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Симптомы поражений.

- •Глазодвигательный нерв (III пара)

- •Блоковый нерв (IV пара)

- •Отводящий нерв (VI пара)

- •Медиальный продольный пучок

- •Исследование глазодвигательных нервов

- •14. Зрачковый рефлекс и признаки его поражения. Анизокория, диагностическая информативность.

- •Анизокория

- •15. Тройничный нерв. Строение, функции. Симптомы поражения.

- •Симптомы поражения

- •Исследование функционирования тройничного нерва

- •16. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение.

- •17. Лицевой нерв. Особенности клинических проявлений в зависимости от уровня поражения.

- •Симптомы поражения

- •Методика проверки

- •18. Центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры, дифференциальная диагностика. Альтернирующие синдромы.

- •Альтернирующие синдромы

- •19. Острая невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •20. Преддверно-улитковый нерв. Кохлео-вестибулярный синдром. Виды нистагма, дифференциальный диагноз.

- •Слуховая часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения слуховой части

- •Вестибулярная часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения вестибулярной части

- •Виды нистагма

- •21. Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика. Рефлексы орального автоматизма.

- •Языкоглоточный и блуждающий нервы (IX и X пары чн)

- •Симптомы поражения ядер IX и X пар чн или самих корешков (все проявления на стороне поражения)

- •Методика проверки

- •Подъязычный нерв (XII пара чн)

- •Симптомы поражения подъязычного нерва

- •Методика проверки

- •22. Оболочки мозга. Менингеальный симптомокомплекс. Понятие о менингизме. Люмбальная пункция, методика проведения, показания, противопоказания. Оболочки мозга

- •Менингеальный симптомокомплекс

- •Люмбальная пункция

- •Нормальные показатели ликвора и их изменения при неврологических заболеваниях

- •Гематоэнцефалический барьер

- •24. Нарушение ясности сознания. Оглушённость, сопор, кома. Стадии комы. Шкала Глазго. Посткоматозные синдромы. Акинетический мутизм. Хроническое вегетативное состояние.

- •25. Высшие мозговые функции и их нарушения. Агнозии, апраксии, амнезии, аграфии, алексии, акалькулия.

- •Агнозии

- •Апраксии

- •Нарушения памяти

- •26. Синдромы поражения отдельных долей мозга.

- •27. Речь и её расстройства. Алалии, афазии, дизартрии, мутизм. Топическая диагностика, клинические проявления.

- •28. Гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Нейроэндокринные синдромы. Клиника, диагностика, лечение.

- •29. Нарушение терморегуляции при поражении гипоталамуса. Дифференциальный диагноз центральной и соматической гипертермии.

- •30. Лимбико-ретикулярный комплекс – структуры и функция. Панические атаки.

- •31. Сегментарные и надсегментарные образования вегетативной нервной системы. Синдром Горнера.

- •Сегментарный отдел

- •Надсегментарный отдел

- •Синдром Горнера

- •32. Вегетативная дистония, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •33. Обмороки. Патогенез, классификация, клиника, лечение. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •34. Мигрень. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. Дифференциальный диагноз с головными болями напряжения.

- •35. Система регуляции мочеиспускания. Нарушения мочеиспускания при неврологических заболеваниях.

- •36. Энурез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •37. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг. Современная классификация нарушений мозгового кровообращения.

- •38. Транзиторные ишемические атаки. Этиология, патогенез, критерии диагностики, лечение.

- •40. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, исходы. Консервативное и хирургическое лечение. Кт и мрт в диагностике кровоизлияний.

- •42. Хроническая ишемия мозга. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. Ультразвуковая допплерография, кт и мрт в диагностике заболевания.

- •43. Первичная и вторичная профилактика инсульта.

- •44. Полинейропатии. Классификация, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •45. Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия Гийена-Барре. Этиология, патогенез, клиника, современные аспекты лечения.

- •46. Невропатия лучевого, локтевого и срединного нервов. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •47. Невропатия седалищного, бедренного, малоберцового, большеберцового нервов. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •48. Вертеброгенные рефлекторные болевые синдромы (дорсалгии на шейном, грудном, поясничном уровне). Патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •49. Вертеброгенные компрессионные синдромы. Радикулопатии, миелопатии. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Изменения на спондиллограммах.

- •50. Клещевой энцефалит. Классификация, клинические формы, диагностика, лечение, специфическая профилактика. Хронические формы клещевого энцефалита.

- •Хронические формы заболевания

- •51. Нейроборрелиоз. Клиника, диагностика, лечение.

- •52. Бактериальные менингиты. Клиника, диагностика, лечение менингококкового менингита.

- •53. Серозные менингиты. Этиология, клиника, лечение. Дифференциальная диагностика туберкулёзного менингита.

- •54. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •55. Медленные инфекции нервной системы. Подострый склерозирующий панэнцефалит. НейроСпид. Прионовые энцефалопатии (болезнь Крейтцфельдта-Якоба).

- •56. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, патогенез, клинические формы, типы лечения, диагностика. Лечение в период обострений, профилактика обострений.

- •57. Ревматическое поражение нервной системы. Малая хорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •58. Эпилепсия, классификация форм эпилепсии. Патогенетические механизмы эпилептогенеза. Принципы лечения.

- •59. Классификация эпилептических припадков. Принципы диагностики. Диагностическая значимость ээг.

- •60. Неэпилептические пароксизмальные состояния. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •61. Эпилептический статус. Определение, классификация, лечение.

- •Начальный эпистатус

- •Развёрнутый эпистатус

- •Рефрактерный эпистатус

- •Повторить терапию второй линии

- •Суперрефрактерный эпистатус

- •63. Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). Роль нейровизуализационных исследований.

- •64. Опухоли спинного мозга, клиника, диагностика; экстра- и интрамедуллярные опухоли.

- •65. Сирингомиелия: клиника, диагностика, лечение.

- •66. Болезнь Альцгеймера: клиника, диагностика, лечение, прогноз. Дифференциальный диагноз с сосудистой деменцией.

- •67. Классификация заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальный диагноз клинических форм (клинические, генеалогические, электромиографические, биохимические).

- •68. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Клиника, диагностика, лечение миодистрофии Дюшенна.

- •69. Спинальная амиотрофия (на примере болезни Верднига-Гоффмана). Клиника, диагностика, лечение, прогноз.

- •70. Наследственные моторно-сенсорные полинейропатии (на примере болезни Шарко-Мари-Тута). Клиника, диагностика, лечение.

- •71. Миастения. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Миастенический и холинэргический криз, клиника, лечение.

- •Редкие формы

- •72. Миотония Томсена. Клиника, диагностика, лечение.

- •73. Наследственные заболевания пирамидной системы, мозжечка и подкорковых ядер. Болезнь Штрюмпеля. Атаксия Фредрейха. Хорея Гентингтона.

- •74. Нарушения сна и бодрствования: инсомнии, парасомнии, гиперсомнии, снохождение, бруксизм, синдром сонных апноэ, ночные страхи.

- •75. Боковой амиотрофический склероз: клиника, диагностика, лечение.

- •Сотрясение головного мозга. Клиника, дифференциальная диагностика с ушибом мозга, лечение, исходы.

- •Ушибы головного мозга. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Диффузное аксональное повреждение мозга. Посттравматические синдромы.

- •Травматические внутричерепные гематомы. Классификация, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. ЭхоЭг, кт, мрт в диагностике гематом.

- •Острая спинальная травма. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация больных со спинальной травмой.

- •Источники

Кортикоспинальный путь

1 нейрон – верхние 2/3 (руки и ноги) прецентральной извилины – пирамидные клетки Беца (пятый слой).

Аксоны первого нейрона проходят через передние 2/3 бедра внутренней капсулы и нижележащие структуры головного мозга до продолговатого мозга. На уровне продолговатого мозга большая часть волокон (80% – образуют латеральный кортикоспинальный путь) переходит на противоположную сторону (перекрест) и в составе боковых канатиков идёт к передним рогам. Неперекрещенные волокна (20%) образуют передний кортикоспинальный путь.

2 нейрон – α-мотонейроны передних рогов спинного мозга.

Аксон периферического мотонейрона выходит из спинного мозга в составе переднего корешка, переходит через сплетения к периферическому нерву, передавая нервный импульс мышечному волокну.

Кортиконуклеарный путь

1 нейрон – нижняя треть (лицо) прецентральной извилины – пирамидные клетки Беца (пятый слой).

Аксоны первого нейрона проходят через колено внутренней капсулы и нижележащие структуры мозга до двигательных ядер определённых черепных нервов:

на уровне среднего мозга – 3, 4 пары;

моста – 5, 6, 7 пары;

продолговатого мозга – 9, 10, 12 и частично 11 пары.

Волокна подходят к ядрам своей и противоположной стороны, кроме:

● нижняя часть двигательного ядра 7 (лицевого) ЧМН (мимическая мускулатура нижних отделов лица);

● двигательного ядра 12 (подъязычного) ЧМН (мускулатура языка).

Они получают информацию только от коры противоположной стороны!

2 нейрон – двигательные ядра черепно-мозговых нервов.

Внутренняя капсула

Внутренняя капсула (лат. capsula interna) – толстая изогнутая под углом пластинка белого вещества, ограниченная с латеральной стороны чечевицеобразным ядром, а с медиальной – головкой хвостатого ядра (спереди) и таламусом (сзади). Внутренняя капсула содержит аксоны и дендриты нейронов, связывающие кору головного мозга с другими структурами мозга.

Поражения двигательной системы

Снижение мышечной силы, нарушение активных движений в конечностях.

Мышечная сила выражается в баллах (0-5, где 5 – это сила в норме, не уменьшена).

Парез – синдром, который проявляется снижением силы мышц и ограничением произвольных движений.

Паралич (плегия) – полное отсутствие силы мышц и произвольных движений.

Скрытый парез можно выявить с помощью проб (далее подробно).

Классификация парезов и плегий

По локализации на теле:

монопарез (одной конечности),

гемипарез (одной стороны рука-нога),

парапарез (верхний – рук, нижний – ног),

тетрапарез (всех конечностей).

По уровню поражения:

центральный (спастический),

периферический (вялый).

Центральные (спастические) парезы возникают при повреждении первого нейрона (гигантопирамидального нейрона Беца) и его аксона. Прекращается тормозное влияние коры на мотонейрон спинного мозга, тот растормаживается и начинает излишнюю генерацию импульсов.

Центральные парезы характеризуются понижением мышечной силы, но повышением тонуса мышц и выраженности рефлексов.

Повышение мышечного тонуса – состояние тонического напряжения за счёт повышения активности мышечных единиц при отсутствии коркового тормозного влияния без развития утомления.

За счёт спастики происходит уменьшение объёма пассивных движений.

Мышечный гипертонус по спастическому типу – симптом «перочинного ножа» – наибольшее сопротивление при сгибании и разгибании конечности в суставе мы ощущаем в начале движения.

Поза Вернике-Манна – при центральном гемипарезе («рука просит, нога косит»).

Циркумдуцирующая походка (при ходьбе парализованная конечность описывает полукруг).

Гиперрефлексия (повышение физиологических рефлексов с расширением рефлексогенных зон).

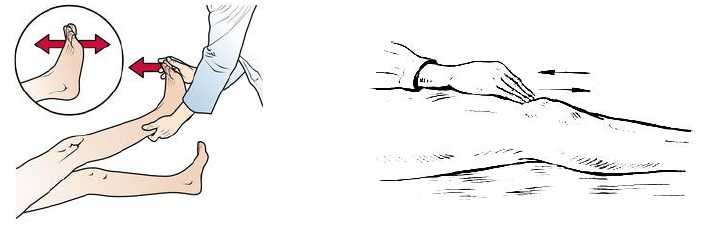

Клонусы (крайняя степень оживления физиологического рефлекса) стопы, коленной чашечки. Происходят ритмические сокращения мышц в ответ на растяжение сухожилий.

Клонус стопы. Левую руку подводят под колено больного, лежащего на спине, и слегка сгибают ногу в коленном суставе, правой рукой захватывают стопу и резким движением производят тыльное сгибание. В ответ на растяжение ахиллова сухожилия возникают ритмические движения стопы (сгибание и разгибание), называемые клонусом.

Клонус коленной чашечки. Больной лежит на спине с выпрямленными ногами. Исследующий левую руку подкладывает под колено, большим и указательным пальцами правой руки захватывает коленную чашку и толчкообразно смещает её по направлению к стопе, стараясь удерживать в таком положении.

Клонус кисти – при резком толчкообразном разгибании кисти появляются ритмические сгибания и разгибания её.

Защитные рефлексы (рефлексы спинального автоматизма) – непроизвольные движения в парализованной конечности при достаточно сильном раздражении. Конечность в ответ на раздражение укорачивается (сгибается).

Патологические синкинезии – это содружественные движения парализованных конечностей, возникающие рефлекторно при движении или напряжении мускулатуры здоровой конечности.

Глобальные синкинезии – при движениях здоровой конечности, сопровождающихся значительным напряжением мышц, появляются движения или напряжение мышц на стороне паралича. Примером может служить такой тест: больного просят здоровой рукой сильно сжимать руку врача, при этом происходит сгибание парализованной руки в локтевом суставе и приведение к туловищу, а нередко – разгибание поражённой ноги и приведение её к здоровой.

Координаторные синкинезии – непроизвольные дополнительные движения, возникающие при выполнении произвольного движения. Для выявления этих синкинезий можно использовать следующие пробы:

больной, лёжа на спине, пытается сгибать голень паретичной ноги, а врач оказывает ему сопротивление рукой, положенной на коленный сустав, происходит содружественное тыльное сгибание стопы и большого пальца (большеберцовая синкинезия Штрюмпеля);

больному, лежащему на спине с вытянутыми ногами, предлагают приводить и отводить здоровую ногу, преодолевая сопротивление врача, парализованная нога соответственно приводится или отводится (синкинезия Раймиста).

Имитационные синкинезии – проявляются тем, что парализованные конечности повторяют симметричные движения здоровых конечностей, например, сгибание и разгибание пальцев, пронацию и супинацию кисти.

Поверхностные (кожные) рефлексы угасают.

Появление патологических кистевых и стопных рефлексов (выше подробно):

разгибательные: Бабинского, Оппенгейма, Гордона, Шеффера;

сгибательные: Жуковского, Бехтерева, Россолимо.

Появление патологических рефлексов орального автоматизма: назолабиальный, хоботковый, ладонно-подбородочный, нижнечелюстной.

При центральных параличах обычно захватываются большие мышечные массивы. Часто формируются патологические позы и контрактуры. Атрофии выражены умеренно, распределены диффузно и не соответствуют сегментарной или невральной иннервации. Реакция перерождения мышечного волокна отсутствует. В первую очередь утрачиваются тонкие (филогенетически более молодые) движения (в кисти и пальцах).