- •Основные задачи медицинской паразитологии.

- •Основные исторические вехи в развитии медицинской паразитологии.

- •Классификация паразитарных заболеваний человека.

- •Морфофизиологические адаптации патогенных простейших и гельминтов к паразитическому образу жизни.

- •5.1. Пути проникновения паразитов в организм хозяина.

- •5.2. Основные факторы передачи возбудителей паразитозов.

- •5.3. Особенности циклов развития паразитов.

- •5.4. Природная очаговость паразитарных болезней.

- •6. Взаимодействие паразитов с организмом хозяина.

- •7. Основные методы диагностики паразитарных заболеваний.

- •8. Природный очаг болезни и его компоненты.

- •9. Основные принципы типизации природных очагов (по е.Н. Павловскому).

- •10.Природно-очаговые биогельминтозы: 10.1. Трематодозы (описторхоз) 10.2. Цестодозы (эхинококкоз, дифиллоботриоз) 10.3. Нематодозы (трихинеллез).

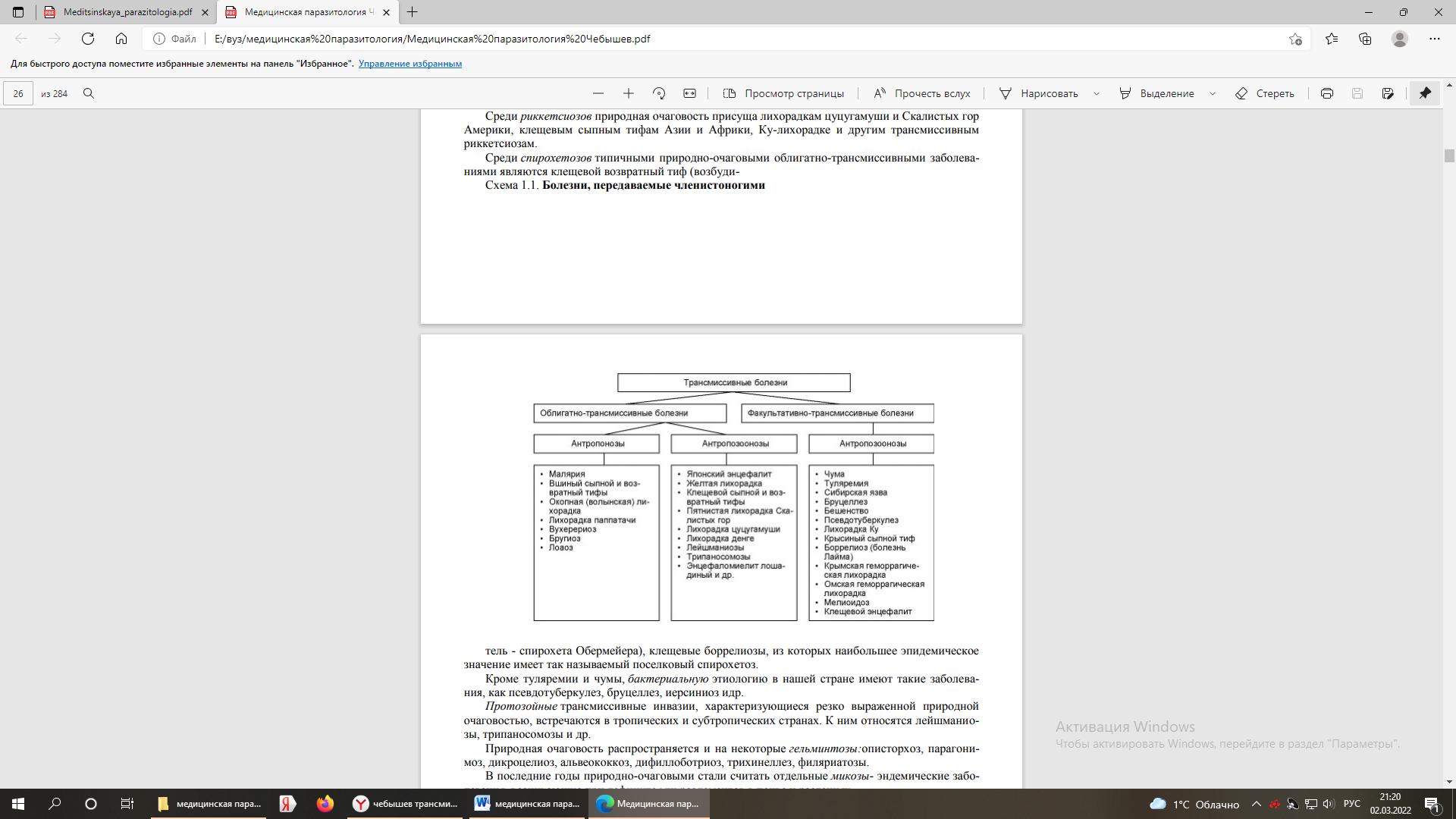

- •11. Классификация трансмиссивных болезней человека. Роль членистоногих в распространении возбудителей заболеваний.

- •12. Природно-очаговые протозоозы, передающиеся трансмиссивным путем (лейшманиозы, трипаносомоз).

- •13. Способы борьбы с природно-очаговыми заболеваниями.

- •14.Малярия: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •15.Лейшманиоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •16. Трипаносомоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •17. Лямблиоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •18. Амебиаз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •19. Токсоплазмоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •20. Энтеробиоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •21. Аскаридоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •22.Трихоцефалез: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •23. Трихинеллез: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •24. Анкилостомидоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •25. Фасциолез: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •26. Описторхоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •27.Тениоз и цистицеркоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •28. Тениаринхоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •29.Гименолепидоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •30. Дифиллоботриоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

- •31. Эхинококкоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика.

7. Основные методы диагностики паразитарных заболеваний.

• Макроскопические методы обнаруживают на теле или в выделениях больных достаточно крупных паразитов или их фрагменты, видимые невооруженным глазом.

• Микроскопические методы основаны на микроскопировании различных биологических субстратов, в которых содержатся сами паразиты, их цисты, яйца или личинки.

• Серологические методы основаны на определении специфических антител хозяина, вырабатываемых к белкам паразита.

• Молекулярно-биологические методы основаны на обнаружении в субстратах организма фрагментов ДНК паразитов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

• Инструментальными методами обнаруживают паразитов и специфические патологические изменения при рентгеноскопии, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвуковом исследовании (УЗИ), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).

Эффективность паразитологических исследований не является абсолютной и зависит от ряда условий:

правильность взятия пробы и приготовления препарата для микроскопии, бережности транспортировки и хранения;

компетентности исследования лаборантом препаратов, приготовленных из проб;

своевременности передачи результатов исследования лечащему врачу;

грамотной интерпретации результатов лечащим врачом и адекватным использованием их для выбора тактики лечения.

8. Природный очаг болезни и его компоненты.

Очаг инвазии (или инфекции) – это популяция возбудителя вместе с поддерживающими ее существование популяциями хозяев и переносчиков на наименьшей территории одного или нескольких ландшафтов.

Компоненты природного очага трансмиссивных болезней:

1) возбудитель,

2) восприимчивые к возбудителю животные – резервуары,

3)соответствующий комплекс природно-климатических условий, в котором существует данный биогеоценоз,

4) переносчик возбудителей заболевания.

9. Основные принципы типизации природных очагов (по е.Н. Павловскому).

1) Природные очаги могут иметь возбудителей одной какой-либо инфекционной или инвазионной болезни (моноинфектный очаг) или быть общими для двух и более болезней (полиинфектные очаги).

2) В составе биоценоза природного очага болезни может быть один или несколько видов животных – доноров её возбудителя (моно- и полигостальные очаги).

3) Переносчики возбудителя болезни в природных её очагах могут быть представлены одним (моновекторные очаги) или несколькими (поливекторные очаги) видами.

4) По времени, т. е. по продолжительности своего существования, очаги бывают древними или молодыми – рецентными.

5) По характеру своего возникновения очаги бывают эволюционно сформировавшимися (аутохтонные) или возникшими вследствие деятельности человека (антропургические).

10.Природно-очаговые биогельминтозы: 10.1. Трематодозы (описторхоз) 10.2. Цестодозы (эхинококкоз, дифиллоботриоз) 10.3. Нематодозы (трихинеллез).

Ниже

11. Классификация трансмиссивных болезней человека. Роль членистоногих в распространении возбудителей заболеваний.

Трансмиссивными заболеваниями называют такие заболевания, возбудители которых передаются посредством переносчиков.

По способу передачи возбудителей выделяют:

• облигатно-трансмиссивные, при которых передача возбудителя от позвоночного-донора позвоночному-реципиенту осуществляется только через укус.

• факультативно-трансмиссивные, при которых участие переносчика в передаче возбудителя возможно, но не обязательно.

Классификация переносчиков:

• Специфические (часть жизненного цикла возбудителя проходит в организме)

• Механические (возбудители находятся на покровах, конечностях или части ротового аппарата переносчика)

Входные ворота возбудителя – это всегда ротовой аппарат переносчика.

В орота

выхода – это ротовой аппарат или анальное

отверстие переносчика. Ворота выхода

могут отсутствовать, если возбудитель

накапливается в полости тела переносчика.

Если есть ворота выхода, то возбудитель

передается многократно.

орота

выхода – это ротовой аппарат или анальное

отверстие переносчика. Ворота выхода

могут отсутствовать, если возбудитель

накапливается в полости тела переносчика.

Если есть ворота выхода, то возбудитель

передается многократно.

Группы трансмиссивных заболеваний.

• Антропонозы (возбудители способны паразитировать только в организме человека)

• Антропозоонозы (возбудители способны паразитировать в организме человека и животного)

• Зоонозы (возбудители способны паразитировать только в организме животного)

Кроме переноса возбудителей инфекционных болезней, отдельные виды членистоногих могут являться возбудителями (этиологическими агентами) различных заболеваний. Так чесоточный клещ является возбудителем чесотки, вши – педикулеза, пылевые клещи вызывают аллергию, развитие личинок мух в ранах приводит к возникновению тканевых миазов, а если процесс локализуется в кишечнике, то развивается кишечный миаз.