МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА МУ к выполнению РГЗ

.pdf

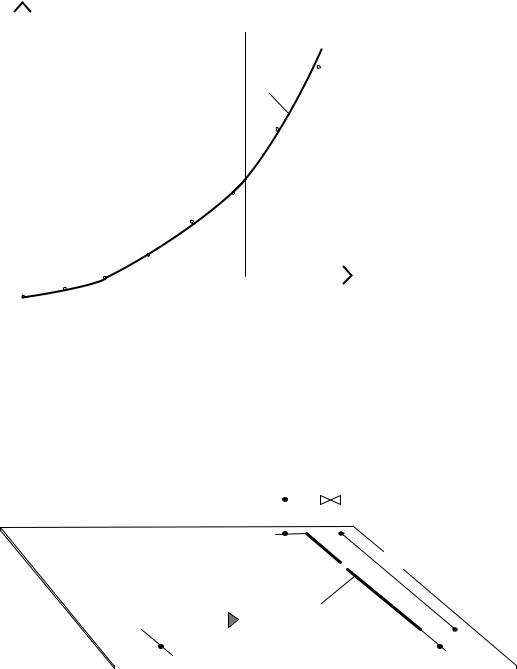

Таблица 5.2 – Результаты расчета потребного напора

Параметры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Номера точек |

|

|

||||||||||

потока |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

4 |

|

|

5 |

6 |

7 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

VC=0 |

|

0,2VC |

|

|

0,4VC |

|

0,6VC |

|

0,8VC |

1,0VC |

1,2VC |

1,4VC |

||||||||||

Производительность |

|

|

|

|

0,266 |

|

0,532 |

|

0,798 |

|

1,064 |

1,33 |

1,596 |

1,862 |

|||||||||||||||

VC·103, м3/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Потребный напор, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

НП, м вод.ст. |

|

|

–0,6 |

|

|

–0,47 |

|

|

–0,06 |

|

0,607 |

|

1,55 |

2,75 |

4,23 |

5,97 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

НП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м вод. ст. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HП =f(VC) |

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

напор |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Потребный |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

|

1,6 |

1,8 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

Производительность, Vc·103, м3/c |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

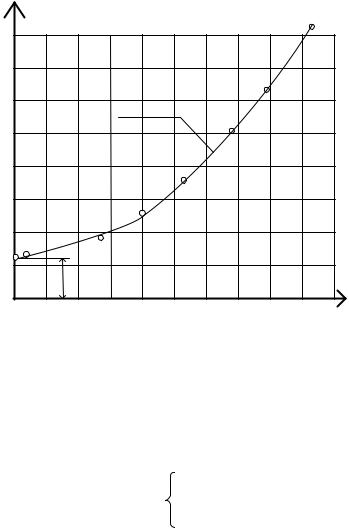

Рисунок 5.3 – График потребного напора линии всасывания

5.2 2 Гидравлический расчет линии нагнетания 5.2.2.1 Расчет первого участка

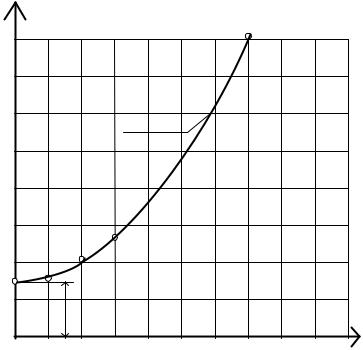

На рисунке 5.4 приведена гидравлическая схема участка с указанием всех местных сопротивлений и всех геометрических длин коротких труб.

|

|

|

|

|

2 |

||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

h3 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

B-1 |

|

2 |

||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

L2=9м |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dУ=25 мм |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q1=60 л/мин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

v =2,04 м/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L1=9м |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.4 – Гидравлическая схема первого участка напорной линии

70

Для рассматриваемого участка, лежащего в горизонтальной плоскости отсчета О, составим уравнение Бернулли, расположив сечения 1 –1 и 2 –2 по направлению движения воды в начале и в конце участка:

z1 |

+ |

p1 |

+ α1υ12 |

= z2 + |

p2 |

+ |

α2υ22 |

+(hò ð + hì ñ ) |

(5.10) |

|

ρg |

ρg |

|||||||||

|

|

2g |

|

|

2g |

|

|

|||

Здесь z1=0; z2=h3=1 м |

|

|

|

|

|

|

||||

p1 = ρgHÏ |

; HÏ −потребный напор, м вод.ст.; р2–гидравлическое |

|

||||||||

сопротивление охлаждаемого оборудования. Устанавливается по паспорту установки. В нашем случае р2=0,02 МПа;

α21υg12 = α22υg22 – т.к. трубопровод имеет постоянный диаметр.

Потребный напор в начале трубопровода по уравнению Бернулли примет вид:

|

p |

|

|

|

l |

n |

ϑ2 |

|

|

|

l |

n |

|

ϑ2 |

|

|

||

HÏ = h + |

|

2 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

= H1 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

, |

(5.11) |

|||

ρg |

d |

d |

||||||||||||||||

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|||||||

где H1 = h + ρpg2 − пьезометрический напор во втором сечении.

|

|

|

|

H1 = h + |

|

p2 |

=1,0+ 0,02 106 = 3,04 м вод. ст. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ρg |

997 9,81 |

|

|

|

||

Установим режим движения воды: |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

Re = ϑd ρ = |

2,04 0,025 997 |

= 56 496 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

µ |

0,9 10−3 |

|

|

|

|||

Режим движения – развитый турбулентный. Установим значения |

||||||||||||||||

комплексов 20 |

d |

и |

500 |

d |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

∆ |

|

∆ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

20 |

d |

= 20 |

25 |

|

= 2500 |

500 |

d |

= 500 |

25 |

= 62500 |

|||||

|

∆ |

|

|

∆ |

|

|||||||||||

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

0,2 |

|

||||||

Здесь принято, что рассматриваемый трубопровод выполнен из стальных труб с незначительной коррозией. Для таких труб шероховатость стенок Δ=0,2 мм (таблица В.3).

Рассчитанное значение критерия Рейнольдса лежит в пределах ограниченными комплексами т.е. 2500 < Re < 62500, следовательно коэффициент гидравлического трения вычисляется по уравнению Альтшуля:

|

∆ |

|

68 0,25 |

|

0,2 |

|

68 |

0,25 |

|

|

λ = 0,11 |

|

+ |

|

= 0,11 |

|

+ |

|

|

= 0,034 |

(5.12) |

|

25 |

56496 |

||||||||

d |

|

Re |

|

|

|

|

|

|||

Сумму коэффициентов местных сопротивлений определим воспользовавшись приведенной гидравлической схемой (виды и их количество) и по таблицами Г.3 и Г.4. Эта сумма будет равна:

2 |

|

|

∑ξi =ξB +3ξK = |

1,0+3·1,26 = 4,78 , |

(5.13) |

i=1

где ξB ;ξK − коэффициенты сопротивления вентиля и колена , соответственно. 71

Устанавливаем величину потерь напора на рассматриваемом участке трубопровода воспользовавшись уравнением (5.11):

|

|

|

|

|

l |

n |

ϑ2 |

|

|

|

19,5 |

|

|

2,042 |

|

|

|||

Í |

Ï 1 |

= H1 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

|

= 3,04 |

+ |

0,034 |

|

+ 4,78 |

|

|

|

|

=9,68 м вод.ст. |

||

d |

2g |

0,025 |

2 |

9,81 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Для построения графика потребного напора в трубопроводе получим для него уравнение напорной линии с использованием зависимости (5.11) и уравнением секундного расхода:

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

n |

ϑ2 |

|

|

|

|

l |

n |

|

|

|

8 |

|

|

2 |

|

||

|

|

|

Í Ï 1 |

= H1 + |

|

λ |

|

+ ∑ξi |

|

|

= Í 1 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

|

|

|

|

|

VC |

= |

||||||

|

|

|

d |

|

|

d |

π |

2 |

d |

4 |

g |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i=1 |

2g |

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

0,0342 |

19,5 |

+ 4,78 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

2 |

|

3,04+6,654·106VС |

(5.14) |

|||||||||

= Í 1 |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VC |

= |

|||||||||||||

0,025 |

3,14 |

2 |

0,025 |

4 |

9,81 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

В полученное уравнение подставляем различные значения VC с интервалом варьирования 0,2VC , а результаты расчета потребного напора сводим в таблицу 5.3. По данным таблицы 5.3 строим график потребного напора (рисунок 5.5).

НП

м вод. ст.

16

|

14 |

|

напор |

12 |

|

10 |

||

Потребный |

||

8 |

||

|

||

|

6 |

4

2

7

6

Нп1=f(VC)

5

4

3

2

1

Н1

Рисунок 5.5 – График потребного напора для первого участка напорного трубопровода

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

Производительность, Vc·103, м3/c

Таблица5.3– Результаты расчета потребного напора для первого участка напорного трубопровода

Параметры потока |

|

|

|

|

Номера точек |

|

|

|

|

|

0 |

1 |

2 |

|

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

VC=0 |

0,2VC |

0,4VC |

0,6VC |

0,8VC |

1,0VC |

1,2VC |

1,4VC |

|

Производительность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VC·103, м3/с |

0 |

0,2 |

0,4 |

|

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

Потребный напор, |

3,04 |

3,31 |

4,10 |

|

5,44 |

7,30 |

9,68 |

12,62 |

16,08 |

НП, м вод.ст. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

72 |

|

|

|

|

|

5.2.2.2 Расчет второго участка

Гидравлическая схема данного трубопровода приведена на рисунке 5.6, где указаны все геометрические размеры и виды местных сопротивлений. Так же, как и в предыдущем случае (п. 5.2.1), принимаем, что паспортное гидравлическое сопротивление охлаждаемого оборудования р2=0,015 МПа.

Уравнение Бернулли для данного участка будет иметь вид такой же как и для первого участка, т.е. вид уравнения (5.11):

|

|

|

|

|

l |

n |

|

ϑ2 |

|

|

|

Í |

Ï 2 |

= H2 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

, |

(5.15) |

||

d |

|||||||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|||

где H2 = h + ρpg2 − пьезометрический напор во втором сечении данного участка трубопровода, м вод. ст.

H2 = h + |

p |

=1,0+ |

0,015 |

106 |

= |

2,53 м вод. ст. |

|

2 |

997 9,81 |

||||||

ρg |

|||||||

|

|

|

|

||||

|

0,5 м |

2 |

h |

p2 |

|

О |

|

|

B-2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.6 – Гидравлическая |

dу=15мм |

12 м |

схема второго участка напорного |

|

|

|

трубопровода |

|

Q=20л/мин; |

|

|

|

v=1,87 м/с; |

|

|

|

1

B-1

1

Определяем значение критерия Рейнольдса:

Re = |

ϑd ρ |

= |

1,87 0,015 997 |

= 31073 |

|

µ |

|

0,9 10−3 |

|

Установим значения комплексов 20∆d и 500∆d :

20 |

d |

= 20 |

15 |

=1500 |

500 |

d |

= 500 |

15 |

= 37500 |

|

∆ |

0,2 |

∆ |

0,2 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

Так как 1500 < Re < 37500, расчет коэффициента гидравлического трения ведем по уравнениюА.Д.Альтшуля:

73

|

∆ |

|

68 0,25 |

|

0,2 |

|

68 |

0,25 |

|

λ = 0,11 |

|

+ |

|

= 0,11 |

|

+ |

|

|

= 0,0387 |

|

15 |

31073 |

|||||||

d |

|

Re |

|

|

|

|

|||

Сумма коэффициентов местных сопротивлений составит:

3

∑ξi = 2ξB +ξT + 2ξK = 2·1,0 + 2,5 +2·1,26=7,02

i=1

где ξB ;ξT ;ξK − коэффициенты сопротивления вентиля, тройника и колена,

соответственно.

Определим величину потерь напора в данном трубопроводе

|

|

|

|

|

l |

n |

|

ϑ2 |

|

|

Í |

Ï 2 |

= H2 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

= |

||

d |

||||||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|||

= 2,53 |

|

0,039 |

13,5 |

+7,02 |

|

1,872 |

|

|

11,46 м вод.ст. |

||

+ |

|

|

|

|

|

= |

|||||

0,015 |

2 |

9,81 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

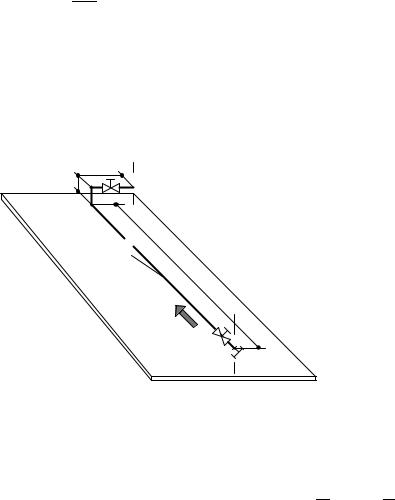

Для построения напорной характеристики трубопровода используем блок–схему, приведенную на рисунке 5.7, присваивая различные значения секундному расходу с шагом в 20 % от номинального расхода VC.

VC;

; ρ; μ; l; d; h;

Σξ

1 |

|

4VC |

ϑ = |

||

|

|

πd 2 |

2 |

ϑd ρ |

|

Re = |

||

|

|

µ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Нет |

|

|

|

d |

|

Нет |

|

d |

|

|

|

d |

|

Нет |

6 |

|

d |

||

Re < 2300 |

2300 |

< Re < 20 |

|

20 |

< Re < 500 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

Re > 500 |

|||||||||||||||||||

|

∆ |

|

|

∆ |

∆ |

|

|

∆ |

|||||||||||||

Да

7 |

λ = 64 Re |

Да |

9 |

|

|

|

Да |

|

|

8 |

|

∆ |

+ |

68 |

|

0,25 |

|

λ = 0,316 Re0,25 |

|

|

|||||

λ = 0,11 |

|

Re |

|

|

|||

|

|

d |

|

|

|

||

10 |

Да |

|

∆ 0,25 |

||

|

||

λ = 0,11 |

|

|

d |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

n |

ϑ2 |

|

||

|

|

|

|

|

|||||

|

НП = HГ + |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

|

|||

|

d |

|

|||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

||

Конец

Рисунок 5.5– Блок–схема расчета потребного напора

74

Результаты расчета потерь напора по приведенной блок–схеме сводим в таблицу 5.4.

Таблица 5.4– Pезультаты расчета потребного напора

Параметры потока |

|

|

|

Номера точек |

|

|

|

||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

VC=0 |

0,2VC |

0,4VC |

0,6VC |

0,8VC |

1,0VC |

1,2VC |

1,4VC |

|

Производительность |

0 |

0,066 |

0,132 |

0,198 |

0,264 |

0,330 |

0,396 |

0,462 |

|

VC·103, м3/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя скорость |

0 |

0,37 |

0,75 |

1,12 |

1,50 |

1,87 |

2,24 |

2,61 |

|

потока, ϑ , м/с |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Критерий |

0 |

6,15 |

12,46 |

18,61 |

24,85 |

31,07 |

37,22 |

43,37 |

|

Рейнольдса Re×10−3 |

|||||||||

Коэффициент |

0 |

0,043 |

0.041 |

0,040 |

0,039 |

0,039 |

0,037 |

0,037 |

|

трения , λ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Потребный напор, |

2,53 |

2,85 |

3,79 |

5,28 |

7,36 |

10,03 |

12,84 |

16,53 |

|

НП, м вод.ст. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

По данным таблицы строим график потребного напора, т.е. график |

|||||||||

зависимости HÏ 2 = f (VC ) рисунок 5.6. |

|

|

|

|

|

||||

|

НП |

|

|

|

|

м вод. ст. |

|

|

|

|

|

|

16 |

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

14 |

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

напор |

12 |

|

НП2=f(VC) |

|

|

|

|

|

5 |

||

|

|

|

|

||

|

10 |

|

|

|

|

Потребный |

|

|

|

|

|

8 |

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

||

|

6 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

2 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

Н1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

Рисунок 5.6 – График потребного напора второго участка напорного трубопровода

Производительность, Vc·103, м3/c

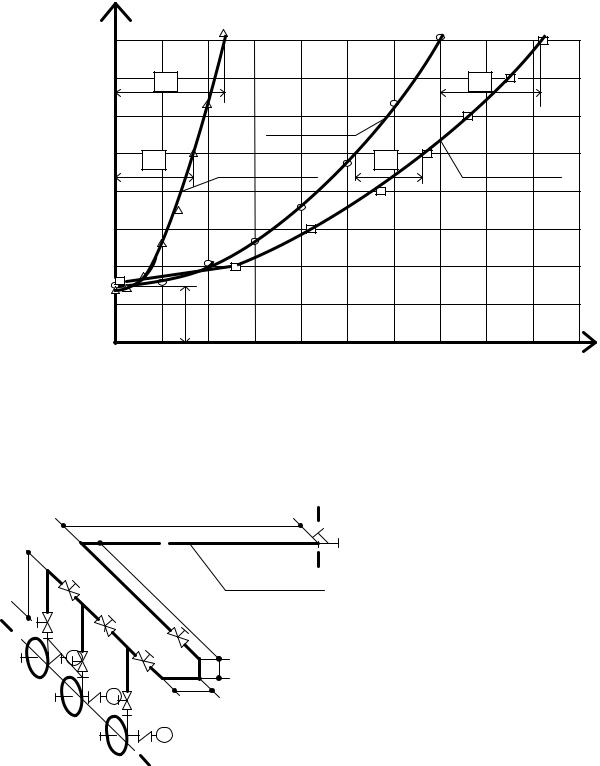

Зная напорные характеристики двух участков напорного трубопровода, построим график потребного напора для простого, результирующего трубопровода. Рассматривая совместно трубопроводы по п.п. 5.2.1 и 5.2.2, видим, что они образуют разветвленный т.е. сложный трубопровод. Напорная характеристика такого трубопровода описывается системой уравнений:

VC1+2 =VC1 +VC2 ; |

|

HÏ 1+2 = Í Ï 1 = Í Ï 2 . |

(5.16) |

75 |

|

Для построения графика потребного напора результирующего |

||||||||||||

трубопровода используем графоаналитический метод. Согласно ему |

||||||||||||

напорная характеристика результирующего трубопровода (п.3.3.2) строится |

||||||||||||

путем графического сложения по оси подач графиков потребных напоров для |

||||||||||||

ветвей разветвленного трубопровода. Построение характеристики |

||||||||||||

разветвленного трубопровода приведено на рисунке 5.7. |

|

|

||||||||||

|

НП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м вод. ст. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 |

|

|

|

7 |

|

|

|

|

7 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

14 |

|

VC71 |

|

|

|

|

|

6 |

|

VC71 |

|

напор |

12 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нп1=f(VC) |

|

|

5 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

10 |

|

VC51 5 |

|

|

= f (V ) 5 |

|

VC51 |

|

|

|

||

Потребный |

|

Н |

П 2 |

|

4 |

НП1+2 = f (VC ) |

||||||

|

|

|

|

|

C |

|

|

|||||

8 |

|

|

|

|

|

4 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

3 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

4 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Н1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Производительность, Vc·103, м3/c |

||||

Рисунок |

5.7–График |

|

потребного |

напора |

результирующего |

|||||||

трубопровода |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.2.2.3 Расчет третьего участка напорного трубопровода |

|

|||||||||||

|

|

|

15 м |

2 |

|

|

|

|

|

0,6 м |

|

|

|

dУ=32 мм 2 |

1 |

V-17 |

|

2,0 м Q= 80 л/мин |

|

|

V-21 |

|

|

v= 1,65 м/с |

|

|

|

|

|

|

V-19 |

|

|

|

|

М V-16 |

|

V-18 |

|

|

|

|

0,5 м |

|

НЦ 1 |

|

V-27 |

|

|

|

|

|

|

|

НЦ 2 |

М V-25 |

0,5 м |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

М |

|

|

НЦ 3 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.8–Гидравлическая схема третьего участка напорного трубопровода

76

Расчет третьего участка трубопровода будем вести от насоса НЦ 3, т.к. все насосы в станции работают поочередно. А расчет линии всасывания (п. 5.2.1) вели по ее максимальной протяженности, а именно до насоса № 3. Уравнение Бернулли для рассматриваемого участка примет вид:

|

|

|

|

|

l |

n |

|

ϑ2 |

|

|

|

Í |

Ï 3 |

= H3 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

, |

(5.17) |

||

d |

|||||||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|||

где H3 = ∑h − геометрический напор во втором сечении данного участка трубопровода, м вод. ст.

Н3=h31+h32=0,6+0,5=1,1 м

При средней скорости υ=1,65 м/с определяем режим движения воды:

|

|

Re = |

ϑd ρ |

= |

1,65 0,032 997 |

= 58 490 |

(5.18) |

|

|

|

|

µ |

|

0,9 10−3 |

|

|

|

Комплексы 20 |

d |

и |

500 |

d |

для данной |

трубы были |

уже ранее |

|

∆ |

∆ |

|||||||

|

|

|

|

|

|

рассчитаны в п.5.1 и их значения составили соответственно:

20 |

d |

= 3200 ; |

и |

500 |

d |

= 80 000. |

|

∆ |

∆ |

||||||

|

|

|

|

|

Расчетное значение критерия Рейнольдса (по уравнению 5.18) укладывается в рассматриваемые пределы, что позволяет использовать уравнение Альтшуля для расчета коэффициента гидравлического трения:

|

∆ |

|

68 0,25 |

|

0,2 |

|

68 |

0,25 |

|

λ = 0,11 |

|

+ |

|

= 0,11 |

|

+ |

|

|

= 0,032 |

|

32 |

58490 |

|||||||

d |

|

Re |

|

|

|

|

|||

Сумма коэффициентов местных сопротивлений будет равна:

2

∑ξi = 3ξB +5ξK = 3·1,0 + 5·1,26 = 9,3

i=1

Находим общее потери напора при номинальной производительности

|

|

|

|

|

l |

n |

ϑ2 |

|

|

|

|

18,6 |

|

|

|

|

||

Í |

Ï 3 |

= H3 |

+ |

λ |

|

+ ∑ξi |

2g |

= |

1,1 |

+ |

0,032 |

0,032 |

+9,3 |

|

= |

4,97 м вод.ст. |

||

d |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

i=1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Для построения напорной характеристики трубопровода придаем различные значения секундному расходу VC и далее ведем расчеты в соответствии с приведенной на рисунке 5.7 блок – схемой расчета. Результаты расчета потребного напора заносим в таблицу 5.5

Таблица 5.5 – Pезультаты расчета потребного напора

Параметры потока |

|

|

|

Номера точек |

|

|

|

||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

VC=0 |

0,2VC |

0,4VC |

0,6VC |

0,8VC |

1,0VC |

1,2VC |

1,4VC |

|

Производительность |

0 |

0,266 |

0,532 |

0,798 |

1,06 |

1,33 |

1,597 |

1,862 |

|

VC·103, м3/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя скорость |

0 |

0,33 |

0,66 |

0,99 |

1,32 |

1,65 |

1,985 |

2,315 |

|

потока, ϑ , м/с |

|||||||||

|

|

77 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Продолжение таблицы 5.5

Критерий |

0 |

11,7 |

23,4 |

35,1 |

46,8 |

58,5 |

70,37 |

75,68 |

|

Рейнольдса Re×10−3 |

|||||||||

Коэффициент |

0 |

0,036 |

0,034 |

0,033 |

0,033 |

0,032 |

0,032 |

0,032 |

|

трения , λ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Потребный напор, |

1,1 |

1,25 |

1,68 |

2,39 |

3,40 |

4,97 |

6,30 |

7,12 |

|

НП, м вод.ст. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

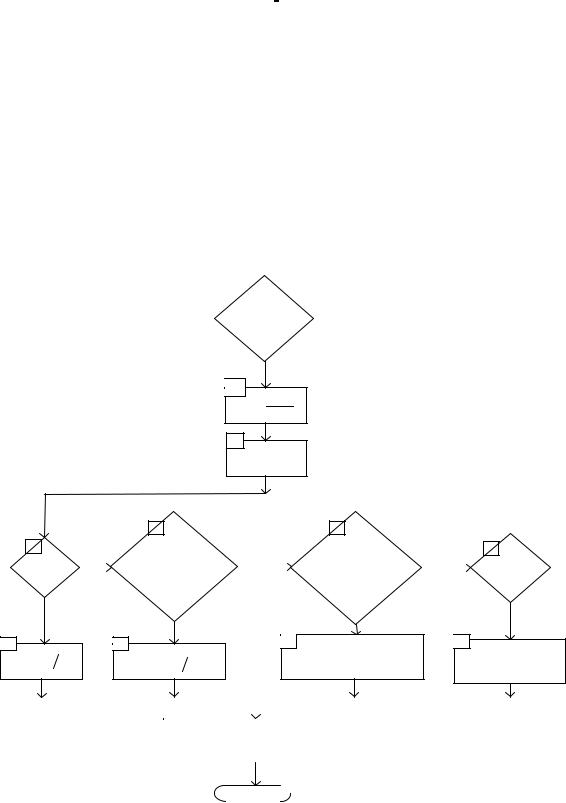

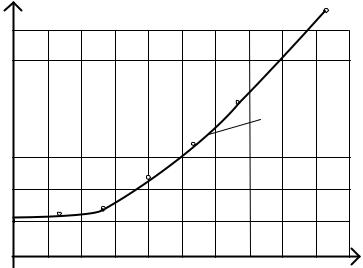

По данным таблицы 5.5 строим график потребного напора для третьего участка напорного трубопровода (см. рисунок 5.9).

НП

м вод. ст.

|

6 |

напор |

5 |

4 |

|

Потребный |

3 |

|

|

|

2 |

|

1 |

7

6

|

|

|

|

Рисунок 5.9 |

– График |

|

|

|

|

потребного |

напора для |

5 |

HП =f(VC) |

||||

|

|

третьего |

участка |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

4 |

|

|

|

напорного трубопровода |

|

3

2

1

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Производительность, Vc·103, м3/c

5.3 Подбор насоса

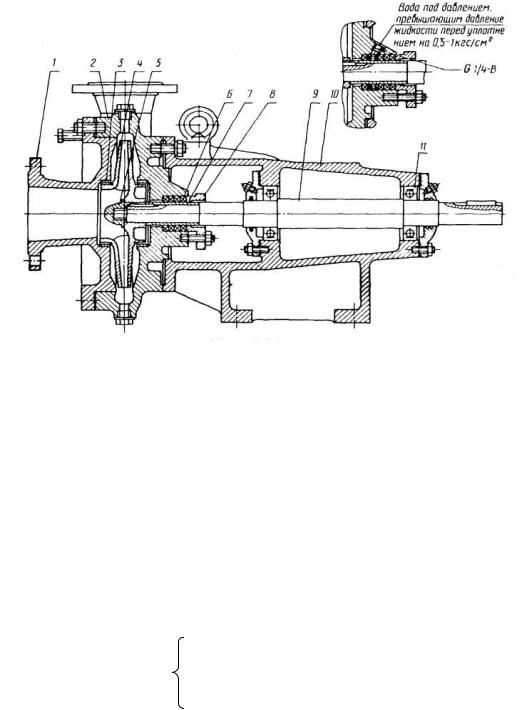

Для выбора типа насоса необходимо знать свойства перекачиваемой среды. В нашем случае перемещаемой жидкостью является вода, которая обладает слабой коррозионной активностью. Поэтому в данном случае можно использовать насос, детали которого выполнены из стали или чугуна.

Вода является средой маловязкой, в связи с чем для ее перемещения можно использовать центробежный насос консольного типа. Схема такого насоса приведена на рисунке 5.10.

Насосы типов К и КМ – это горизонтальные одноступенчатые консольные насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Они предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с рН = 7, температурой от 0 °С до 85 °С , содержащей твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 %, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химическому составу.

Насосы типа К представляют собой насосы с горизонтальным валом на отдельной стойке, насосы типа КМ – моноблочные на горизонтальном валу электродвигателя.

78

1 – крышка корпуса; 2 – корпус насоса; 3 – уплотнительные кольца; 4 – рабочее колесо; 5 – гайка; 6 – сальниковая набивка; 7 – сменная защитная

втулка; 8 – крышка сальника; 9 – приводной вал насоса; 10 – опорный кронштейн; 11 – подшипник шариковый

Рисунок 5.10 – Разрез консольного центробежного насоса типа К

Для выбора типоразмера насоса определим его рабочую точку. С этой целью построим результирующую графическую характеристику всего напорного трубопровода.

Выше, в начале расчета, вся сеть была разбита на участки из простых трубопроводов. В совокупности эти участки образуют сложный трубопровод, состоящий из последовательно соединенных простых. Такой трубопровод обладает характеристиками, описываемыми системой уравнений (5.19):

VC =VC1+2 =V3

∑HÏ =HÏ 1+2 + Í Ï 3 + Í Ï ÂÑ |

(5.19) |

Результирующую характеристику трубопроводной сети установим графоаналитическим способом. С этой целью осуществим графическое сложение участков трубопроводной сети по оси напоров. Построение представлено на рисунке 5.11.

Из приведенного результирующего графика потребного напора следует, что при номинальной производительности 1,33·10–3 м3/с его подача должна составлять Q=4,8 м3/ч, при этом развиваемый напор должен составлять порядка 17 м вод.ст. По графикам рабочих полей центробежного насоса, приведенных на рисунке Д.1, следует, что требуемыми показателями обладает (его характеристики укладываются в рабочее поле) центробежный

79