из электронной библиотеки / 616595719475299.pdf

.pdf

ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

на правах рукописи УДК 167/168.001.8

Разумов ВладимирИльич

Методологияподготовкии интеллектуально-технологического сопровождениянаучныхисследований

09.00.01 – онтологияитеорияпознания

Диссертация на соискание ученой степени доктора философскихнаук

Научный консультант: доктор философских наук, профессор

академик РАО И.С.Ладенко

Новосибирск 1996

Введение

Актуальность исследования

В настоящее время разработаны и применяются различные комплексные средства для решения вопросов планирования и управления научными исследованиями. К ним относятся такие, как система ПАТТЕРН, ППБ, разнообразные версии системного анализа. Выбор какого-либо из этих комплексов, его практическое применение и обращение к услугам консультантов требуют своего специфического инструментария. В особенности его значимость велика там, где планирование и управление требуют большой консультационной работы как при определении нужной методологии, так и в процессе ее применения. Такие условия имеют место там, где руководитель и исполнители не получили должной профессиональной подготовки в изучении и применении перечисленных комплексов. Такая ситуация существует в нашей стране, обладающей, с одной стороны, колоссальным интеллектуальным потенциалом, но, с другой стороны, очень мало знакомой с институтом менеджеров, исполнительных директоров, антрепренеров.

Вообще говоря, в СССР, а затем и в России, существовала практика нормирования научных исследований с помощью гостов. К примеру, существуют требования государственного стандарта, нормирующие структуру и содержащие требования к подготовке научного отчета, в котором должны быть отражены все компоненты и сам ход научного исследования. Разработан и перечень требований к составлению проектно-конструкторской документации. Так, например, ГОСТ 7.27-80 охватывает систему стандартов по информации, библиотечному делу, научно-информационную деятельность. Отчеты, подготовленные в соответствии с этими нормативами, являются документами для квалификации и оценки проделанной работы, результатов руководства исполнителями, рациональности использования различных ресурсов.

Однако самими гостами не предусматривается явно владение современными комплексами средств решения задач планирования и управления, что на практике влечет значительные затруднения, потерю времени. Кроме того, в таких науках, как кибернетика, прикладная математика, математическая физика, биохимия, сложилась ситуация, когда используемых ими аналитических и экспериментальных методов оказывается недостаточно. Для постановки и решения специальных проблем все чаще

6

требуется непосредственное подключение идей онтологии, новых способов восприятия реальности и ее отображения.

Именно поэтому необходима деятельность консультанта, оказывающего методологические услуги при планировании и управлении научным исследованием, включая и его непосредственное участие в этом процессе. Но для эффективного взаимодействия руководителя исследования и методолога необходима, прежде всего, концептуальная база, которая обеспечивала бы их взаимопонимание, а также контроль со стороны методолога над принятием и исполнением решений руководителя научного проекта. В первой части этого взаимодействия методолог выступает в роли консультанта, а во второй - в роли участника данной работы. Создание такой базы является самостоятельной проблемой, в которой мы выделим часть, условно обозначенную как подготовку научного исследования.

Интерес к теме подготовки научных работ достаточно широко представлен в литературе, посвященной методологическим, системным и науковедческим исследованиям. История науки и техники убедительно демонстрирует тот факт, что переход от объектов окружающей действительности к предметам отдельных наук - это длительный и сложный процесс, который мы называем подготовкой научных исследований. Он труден для наблюдения, поскольку протекает в среде естественных средств мышления (живой язык, образы) и не обеспечен надежными познавательными методами.

Исследование посвящено методологическому анализу пространства и процедур подготовки научных исследований, выявлению и созданию интеллектуальных инструментов, обеспечивающих этот процесс. Работа выполняется в русле направлений: изучение рефлексивных процессов мышления и творчества (Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, В.Ф.Асмус, Ю.М.Бородай, Ю.И.Зуев, И.С.Ладен-ко, В.Г.Поляков, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, В.В.Умрихин, Э.Г.Юдин), генетическая логика (Г.П.Щедровицкий, И.С.Ладенко), теория интеллектики и интеллектуальных систем (И.С.Ладенко), гомеостатика (В.И.Астафьев, Ю.М.Горский, А.М.Степанов). Результаты, полученные в ходе развития перечисленных научных школ, уже позволили технологизировать многие операции, свойственные междисциплинарным исследованиям сложных предметных областей: планирование и управление в сферах производства, образования, науки, анализ трудовых ресурсов региона (И.С.Ладенко); создание имитационных моделей стабильных, помехозащищенных систем (технических, экономических, экологических, медико-биологических), включающих

7

противоречие (Ю.М.Горский, В.И.Астафьев, Л.Н.Волков, Н.И.Моисеева, Д.А.Поспелов, А.М.Степанов).

Степень разработанности темы исследования

Проблема методологического анализа научно-исследовательского процесса, взятого в качестве особого рода деятельности, была намечена уже в деятельности Московского Логического Кружка А.А.Зиновьевым, а позднее и более четко в работе Московского Методологического Кружка, в особенности в направлении генетической логики, развиваемой Г.П.Щедровицким, И.С.Ладенко. Однако, за исключением нескольких работ, основное внимание уделялось не столько на образование концепции подготовки и рефлексивного сопровождения конкретных познавательных актов, сколько на создание методических средств по практическому освоению научной деятельности. В первую очередь сюда относятся различные формы имитационного анализа, существенной частью которого является имитационное моделирование, деловые игры, методики организации и проведения пробных исследований, организационно-деятельностные игры.

Во второй половине ХХ в. происходит широкомасштабная технологизация разнообразных областей человеческой жизнедеятельности. В связи с этим появляются работы, направленные на формирование технологических представлений об организации когнитивного процесса, предпринятые в русле исследования психологических и логических аспектов рефлексии и творчества (Г.П.Щедровицкий, Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, О.И.Генисаретский, Г.Г.Копылов И.С.Ладенко, В.А.Лекторский, В.А.Лефевр, С.В.Наумов, С.В.Попов, И.Н.Семенов, А.В.Советов, С.Ю.Степанов, П.Г.Щедровицкий). Серьезный интерес представляет опыт создания теории решения изобретательских задач Г.С.Альтшуллером, а также работы, в которых знания классической логики использовались в качестве средства повышения эффективности научной работы (Ю.А.Петров, А.Л.Никифоров). В ряде работ решались проблемы схематизации мышления с использованием языка органиграмм или блоксхем, сложившегося в кибернетике (Г.Греневский, Ю.М.Горский, Р.Ледли, И.С.Ладенко, В.Г.Поляков, St.Beer), а также предложения создавать оригинальные схемы рассуждений согласно традиции, заложенной еще Московским Методологическим Кружком (Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, В.И.Буторин, А.П.Зинченко, В.А.Лефевр, П.Л.Мейтув, С.В.Наумов, Г.П.Щедровицкий).

8

Переход к методологическому анализу когнитивных актов потребовал уточнить такие понятия, как ”теория”, ”теоретическое”, ”теоретизация”, что проделывалось с совершенно разных позиций (Ж.М.Абдильдин, Л.Б.Баженов, В.Бальцер, М.С.Бургин Б.С.Грязнов, В.И.Кузнецов, П.Матерна, И.П.Меркулов, К.У. Моулинз, С.П.Никаноров, А.Л.Никифоров, Ю.А.Петров, М.В.Попович, У.А.Раджабов, В.Н.Садовский, Е.Д.Смирнова, В.С.Степин, В.С.Швырев, B. van Fraassen, J.D.Sneed). Это тесно связано с развитием представлений об уровнях организации знаний и стандартах научности, свойственных гуманитарным, естественным, техническим, а также медикобиологическим, геологическим, сельскохозяйственным наукам (С.С.Абрамов, А.Н.Аверин, Д.А.Гущин, В.Г.Ерохин, Р.С.Карпинская, Т.В.Лойт, Э.Н.Лооне, А.В.Панин, К.Поппер, Н.Н.Пронин, М.Н.Руткевич, У.А.Рад-жабов, В.С.Степин, В.С.Швырев, П.Фейрабенд, В.В.Чешев). Сделаны попытки осмыслить метод “Восхождения”, разработку которого начали Г.Гегель и К.Маркс, а с позиций методологии развили А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков, Г.И.Бондарева, С.Джумадурдыев, В.Г.Ерохин. Однако в основном авторы указанных работ занимались интерпретацией уже достигнутых в конкретных исследованиях результатов.

Существенный сдвиг в развитии теоретического аппарата современной методологии, ориентированного на непосредственное использование в конкретных исследованиях, сделан М.С.Бургиным и В.Н.Кузнецовым, разработавшими структурнономинативную модель научной теории. К этому примыкает подход к построению научных теорий на базе алгебры родов-структур, разрабатываемый в виде ин-женерной версии метода восхождения от абстрактного к конкретному С.П.Ника-норовым, З.А.Кучкаровым, Н.К.Никитиной, С.В.Солнцевым, А.Г.Теслиновым и др. Однако в концептуальном проектировании пока не разработан аппарат, позволяю-щий обоснованно переходить от словесно-образных представлений предметной области к абстрактным понятиям.

В развитии темы диссертации автор широко использовал общие работы в области диалектики, в первую очередь те ее разделы, где разрабатывался категориальный аппарат представления разнообразных предметных областей, включая и философское знание (В.С.Барулин, В.С.Библер, В.С.Готт, Е.Д.Гражданников, Р.А.Зобов, М.И.Конкин, Э.В.Ильенков, В.А.Лекторский, М.Г.Макаров, В.Л.Обу-хов, М.Р.Радовель Ю.А.Ротенфельд, Э.А.Самбуров, В.Н.Сагатовский, В.И.Свидер-ский, К.А.Сергеев, Я.А.Слинин, А.Д.Урсул). К названным источником автор относился, как к конструкциям более или менее высокого уровня абстракции, которым следует дать

9

методологическую экспликацию. Можно полагать, что отчасти такая работа была проделана в области системного подхода А.А.Богдановым, Л.фон Берталанфи, Р.Л.Акоффом, И.В.Блаубергом, Д.М.Гвишиани, Э.М.Мирским, А.Ра-попортом, Э.Л.Наппельбаум, И.Б.Новиком, В.М.Розиным, В.Н.Сагатовским, В.Н.Садовским,

М.Н.Сетровым, А.И.Уемовым, Ю.А.Урманцевым, Li D. Xu, Ling X. Li., St.Beer, P.R.Masani, R.Valle; а при изучении экологических и социальных объектов - Дж. ван Гиг, С.А.Маврин, О.М.Рой, Г.Н.Светличная, St.Beer, P.R.Masani.

Визучении диалектики противоречия интересные результаты, касающиеся включения противоречия в системы, а также его количественной оценки, были получены в развитии нового направления кибернетики - гомеостатике (Ю.М.Гор-ский, В.И.Астафьев, Л.Н.Волков, Н.И.Моисеева, Е.И. Попов, А.М.Степанов).

Развитые в ряде работ представления о категориях, обозначили среду междисциплинарных исследований и указали на то, что специалисты широко пользуются здесь приемами ассоциативного мышления, рассуждения проводятся здесь, как правило, не на специальном, а на естественном языке. К обсуждению этих вопросов подошли философы и ученые, ставящие проблему соотношения формального и содержательного (О.И.Генисаретский, Г.Крон, И.С.Ладенко, Г.Д.Ле-вин, Б.Г.Миркин, В.Ш.Рубашкин, А.Л.Субботин, Р.Вуйцицкий, A.P.Zeleznikar), специалисты, обсуждающие проблему гипертекста и когнитивной компьютерной графики (А.А.Зенкин, М.Н. Субботин).

Вособую группу следует выделить работы, авторы которых широко используют разнообразные философские идеи, с помощью чего им удается получать нетривиальные результаты непосредственно в практике научных исследований Р.Г.Баранцев и др. участники семинара по семиодинамике, М.С.Бургин, Ю.М.Гор-ский, С.Гроф, Л.Н.Гумилев, Г.А.Заварзин, Р.Г.Идлис, Ф.Капра, М.Клайн, В.И.Ку-знецов, К.ЛевиСтросс, С.А.Маврин, М.А.Марутаев, Л.Б.Меклер, Н.Н.Моисеев, В.В.Налимов, С.П.Никаноров, Г.Рейхенбах, А.Г.Теслинов, Г.Николис, И.Приго-жин, Г.Селье, И.Стенгерс, В.А.Филимонов, Э.Шредингер).

Подводя итог анализу перечисленных работ отметим, что тема подготовки научных исследований оказалась пограничной для многих научных, философских, историко-культурных направлений. Поэтому потребовался не только серьезный синтез уже накопленного материала, а постановка проблемы, определение объекта, предмета и разработка гипотезы исследования. Потребовалось также построить логическую схему работы и создать новые методы познания.

10

Проблема, объект, предмет исследования

Проблема

До настоящего времени не произошло выделения подготовки и интеллектуальнотехнологического сопровождения научных исследований в качестве самостоятельной предметной области. До сих пор сохраняется разрыв между оказывающимися за пределами специальных наук процедурами по выделению предмета исследования и формированию такого его представления, на базе которого можно использовать специальные методы. В современной науке и методологии аналитические способы мышления явно преобладают над синтетическими. Не разработана единая программа интеллектуально-технологического сопровождения познания, охватывающая все его стадии: от первичной фиксации объекта субъектом до получения практических рекомендаций по его освоению. Работа с категориями и категориальными конструкциями привлекает большое внимание специалистов в области диалектики, системного подхода и кибернетики, однако как самостоятельная методологическая проблема, она в достаточной мере не осознана. Разработки по формированию онтологической базы для методологии уже не соответствуют сложившейся практике научных исследований. На сегодняшний день оказываются, малообеспеченными методологически процедуры словесного описания и образного представления объекта науки. А ведь именно эти моменты образуют начало всякого исследования. Явный недостаток методологических работ в этой области порождает новые проблемы: неявно заданным оказывается комплексное, целостное представление предмета; специалисты в ходе обучения подготавливаются преимущественно как узко ориентированные аспектники, весьма ограниченно связанные с представителями других профессий, а методология оказывается для них малодоступным учением; гетерогенность организации интеллектуальных систем и многоплановость их функционирования сопровождаются использованием для представления знаний в основном формализованных языков, тогда как не менее важно в качестве средства объединения компонентов системы в единое целое применять естественные выразительные средства.

Объект исследования

Род деятельности ученого или научного сообщества как историко-культурный феномен и индивидуальный (коллективный) психологический процесс, мотивирующий познание и организующий конкретную его направленность на некоторый объект. Изучение когнитивно-информационных аспектов субъект-объектного взаимодействия.

11

Формирование онтологических и эпистемологических представлений об области междисциплинарных исследований. Развитие общенаучных методов познания.

Предмет исследования

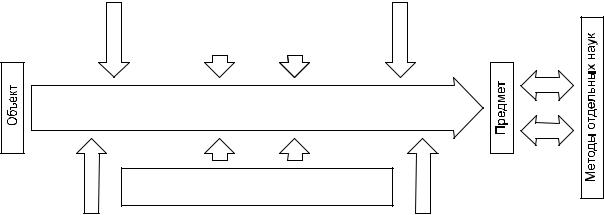

В широком смысле. Философская пропедевтика науки. Более узко. Подготовка и интеллектуально-технологическое сопровождение познавательного процесса от стадии еще только наметившегося интереса к некоторому объекту до формирования такого представления о нем, когда возможно вполне осознанное и обоснованное применение языка и методов конкретных наук. Изучение систем категорий, взятых в качестве методологического средства, обеспечивающего процесс обработки содержательной (словесно-образной) информации и лежащей в их основе онтологической базы (см.

рис.в.1.).

Естественный |

|

|

Общие и специальные |

|

язык |

|

|

|

картины мира |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Языки и принципы |

|

|

|

гуманитарного знания |

|

||

|

|

|

|

|

Область подготовки научных исследований (язык, методы, принципы)

Языки, законы, методы естествознания, технознания физико-математических наук

Образы и |

|

|

Общенаучное знание |

|

метафоры |

|

|

и системный подход |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. в.1. Схематичное изображение области подготовки научных |

|||

|

|

исследований и основных факторов, влияющих на нее. |

||

Гипотеза исследования

От момента мотивации субъекта на познание некоторого объекта до изучения его методами отдельных наук проходит определенный период времени. Иногда это годы. Предназначение этого периода состоит в том, чтобы образовать такое представление объекта, которое доступно имеющимся в научном арсенале когнитивным средствам. На этой стадии работы научной мысли большую роль играет формирование онтологии для всей намечаемой познавательной деятельности. От качества этой работы в большой мере зависят как эффективность и комплексность организации познания, так и сохранение целостности исходного объекта в результатах исследования. Процедуры

12

подготовки научных исследований имеют вполне определенное операциональное содержание. Их применение в целом образует определенную технологическую последовательность. Все это может быть выявлено и описано рациональными средствами, а тем самым отнесено к особому разделу познавательных методов. На стадии подготовки научных исследований ученый располагает в основном чрезвычайно разнообразной содержательной информацией, которая не только труднодоступна формализации, но и плохо поддается дисциплинарной идентификации. Для работы со словесно-образными представлениями адекватны системы категорий, с помощью которых можно организовывать имеющиеся знания, планировать исследовательский процесс, а также строить целостные качественные модели объектов, содержательные модели и модели познания сущности (объектов).

На базе данной гипотезы сформулируем несколько следствий.

1.Первоначально подготовка научного исследования сосредоточена на выборе и установлении пробных, поисковых взаимодействий субъекта с некоторым объектом. Этот процесс отличается значительной свободой, а, следовательно, и неопределенностью в выборе конкретных сценариев их взаимодействия, что сказывается на результатах восприятия. Подготовка научного исследования начинается с ограничения пространства, средств и операций первоначальной субъект-объектной коммуникации Она сопровождается также специализацией взаимодействий ученого с объектом, выбором определенных стереотипов понимания и интерпретаций познавательной информации.

2.Подготовка исследования "протекает" в тех "областях" психики, где репрезентация изучаемого и его постижение осуществляется естественными средствами мышления (образы, звуки, живой язык, кинестетические ощущения). Большое место здесь занимают ассоциативные механизмы, наблюдается феномен инсайта. Результаты этих процессов могут быть проявлены в виде определенных предположений, постулатов, гипотез, основанных по преимуществу на прошлых знаниях, а также интуиции и вере специалиста.

3.Если процесс решения проблемы выполняется в приближении к стандартам рациональности, свойственным точным наукам, то в периоде его подготовки имеет смысл широко использовать потенциал гуманитарных наук с характерными для них способами постижения реальности, а также известные с древности и современные техники управления психикой (гипноз Милтона Эриксона, нейролингвистическое программирование, холотропное дыхание, динамическая

13

медитация, использование наркотических средств в исследовательских и клинических целях).

4.Материал, полученный в области подготовки научных исследований, настолько богат и многообразен, что требуется не только создавать специфические методы для работы с ним, но прежде найти средства, способные аккумулировать это разнообразие. В качестве таких средств выделены категории. Методы работы с категориями, сами принципы построения систем категорий определенных типов таковы, чтобы, пользуясь ими, стало реальным, сводя огромное разнообразие знаний к компактной категориальной схеме, наделить ее способностью выступать основой для развертывания всей системы, но уже преобразованных, упорядоченных знаний. Система методов, в которых категориальные структуры рассматриваются рефлексивно, как инвариантные разнообразным предметным областям, интегрированы в единую область, названную "категориальносистемная методология". Средства категориально-системной методологии позволяют работать со словесно-образными формами представления знаний, строить качественные модели познаваемых предметов и обосновывать их.

5.Для того, чтобы максимально приблизить полученные результаты к практике конкретных познавательных действий, имеет смысл рассматривать их с технологической точки зрения. С этой целью введем понятие “интеллектуальные технологии подготовки научных исследований”.

6.Интеллектуальные технологии подготовки и сопровождения научных исследований - это в широком смысле комплексные методологические средства, обеспечивающие переход от объекта к предмету, изучаемому специализированными методами отдельных наук. Переход этот можно описывать и изучать как, пользуясь гносеологическими категориями, так и терминами информационного подхода. Перемещение познания от объекта к предмету и специальным методам его изучения осуществляется первоначально с помощью естественных выразительных средств мышления (естественный язык, наглядные образы, метафоры) и присутствует во всяком познавательном процессе. Сюда отнесем также множество процедур рефлектирующего над процессом познания интеллекта, формирующих познавательный процесс как единое целое и применяемых непосредственно на стадиях образования предметной области, подготовки представлений о ней к познавательным действиям, свойственным отдельным наукам. Интеллектуальные технологии подготовки научных

14